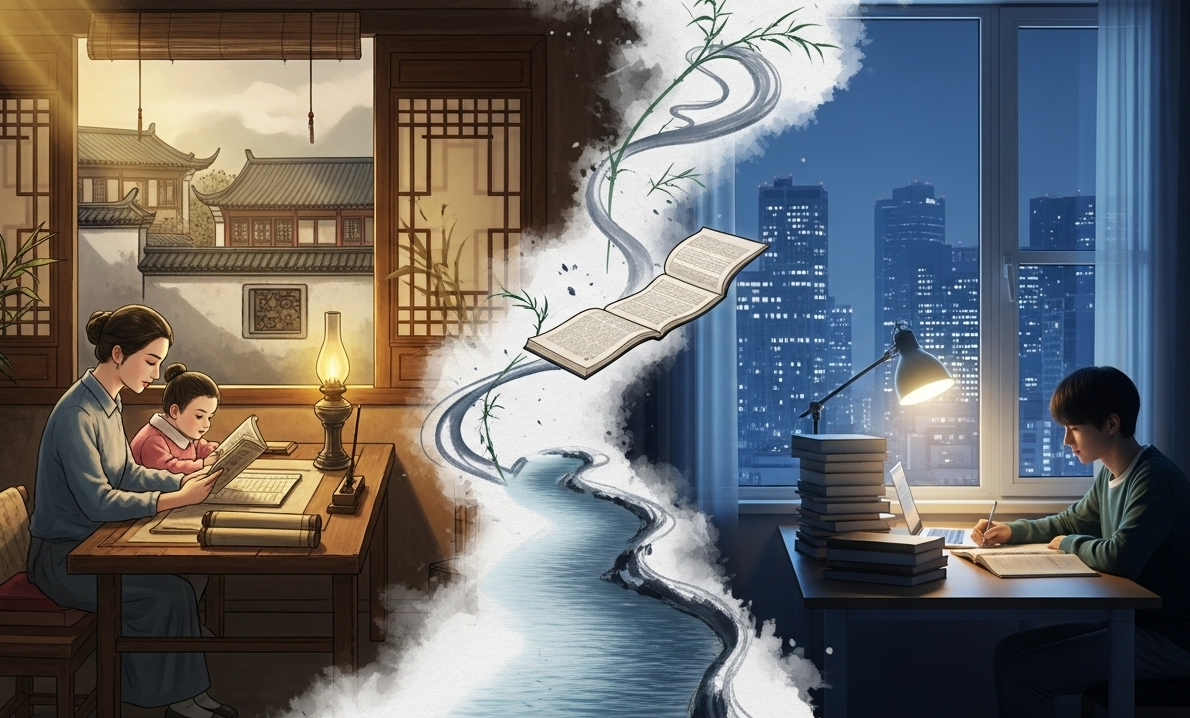

深夜的北京,一位母亲在电脑前反复比对学区房价格,每平米超过15万的报价让她陷入沉思。这一刻,她与2000多年前那位三次搬家的孟母,仿佛完成了一场穿越时空的对话。

"孟母三迁"的故事被记载在《三字经》中,成为中华文化重视教育的典范。战国时期的这位母亲,为了给孟子创造良好的成长环境,不惜从墓地旁迁到市场边,最后定居学宫附近。她的选择,无意间开创了中国"学区房"的雏形。

科举制度的建立,让教育成为跨越阶层的重要途径。据《中国科举制度史》记载,在宋朝,普通农家宁愿节衣缩食也要供子弟读书。这种重视教育的传统,深深植根于中国文化基因中。

时光流转到今天,"孟母三迁"演变成了"天价学区房"。在北京西城区,一套老破小的学区房单价堪比豪宅;在上海,家长为争夺优质学区资源不惜一掷千金。为了孩子的教育,现代家长使出了浑身解数。

这种现象背后,是当代社会对教育空前的投入。从胎教到早教,从兴趣班到国际夏令营,现代家庭的教育支出已占家庭总收入的相当大比重。数据显示,中国家庭教育支出规模逐年攀升,引发社会广泛关注。

与古代相比,现代教育资源的分配更加系统化。学区划分、多校划片、教师轮岗等政策陆续出台,旨在促进教育公平。然而,优质教育资源的稀缺性,依然让不少家长陷入焦虑。

这种跨越千年的教育焦虑令人深思:古代的"孟母三迁"更注重成长环境的熏陶,而现代的"学区房热"则更多源于对优质教育资源的追逐。从重视品德培养到追求升学率,教育理念的变迁值得反思。

教育专家指出,当代家长既继承了重视教育的优良传统,又面临着前所未有的竞争压力。在优质教育资源分配尚不均衡的背景下,家长们的焦虑似乎难以避免。

值得欣慰的是,现代教育正在向多元化发展。除了公立学校,民办教育、国际课程等多元教育模式正在兴起。"双减"政策的实施,也在努力为过热的教育焦虑降温。

从孔子的"有教无类"到今天的义务教育普及,中国教育走过了漫长的发展道路。今天的家长站在历史与现实的交汇点上,既要做重视教育的"现代孟母",更要学会在焦虑与理性之间找到平衡。

或许,最好的教育不只是选个好学区,更是要给予孩子健康的成长环境和正确的价值观。在这场跨越千年的教育对话中,我们既要传承重视教育的优良传统,也要避免陷入盲目跟风的焦虑。