【产学研视点】什么是规划展览馆?读懂城市发展的“未来窗口”

走在国内多数城市的核心区,总能见到一座风格独特的建筑。它可能毗邻政务中心,也可能嵌在文化场馆集群中,外墙常采用玻璃、石材等现代材料,透过幕墙能隐约看到内部错落的模型与光影。这不是普通博物馆,也不是商业展厅,而是记录城市变迁、描绘未来蓝图的规划展览馆。

规划展览馆,简称“规划馆”,是城市规划成果的集中展示载体,也是公众了解城市发展的重要窗口。它不像游乐园那样热闹,也不如商场那般喧嚣,却以独特的方式,将抽象的规划图纸转化为具象的空间体验,让每一个走进来的人,都能触摸到城市的过去、现在与未来。

1.1 本质属性:从“图纸仓库”到“公共空间”

规划展览馆的核心本质,是将城市规划这一专业领域的内容,转化为公众可感知、可理解的信息载体。在20世纪末的早期形态中,规划馆多为政府内部的“图纸仓库”,仅对专业人员开放,功能单一。随着城市化进程加快,公众对城市发展的知情权、参与权需求提升,规划馆逐渐转型为面向社会的公共文化场馆。

现代规划展览馆的属性已实现三重转变:从“封闭办公空间”转向“开放公共空间”,从“专业技术展示”转向“全民科普平台”,从“成果陈列窗口”转向“公众参与阵地”。这种转变背后,是城市治理理念的升级——城市规划不再是少数人的决策,而是需要全民共识的公共事业。

1.2 核心功能:四大维度构建价值体系

规划展览馆的功能并非单一的“展览”,而是形成了涵盖展示、科普、参与、交流的四维价值体系。展示功能是基础,通过模型、图文、影像等形式,呈现城市总体规划、专项规划及重点项目;科普功能是延伸,面向不同年龄段群体,普及城市规划、建筑学、地理学等相关知识;参与功能是核心,通过公众留言、方案征集等渠道,收集市民对规划的意见建议;交流功能是拓展,承接学术研讨、规划公示、对外交流等活动,成为城市规划领域的“交流枢纽”。

这四大功能相互支撑,使规划馆超越了传统场馆的边界,成为兼具文化性、公益性与专业性的城市公共平台。

2.1 城市叙事:记录变迁的“活历史书”

每座城市都有自己的发展脉络,规划展览馆便是梳理这条脉络的“叙事者”。不同于博物馆聚焦文物古迹,规划馆以“城市空间”为核心线索,串联起从聚落形成到现代都市的完整历程。

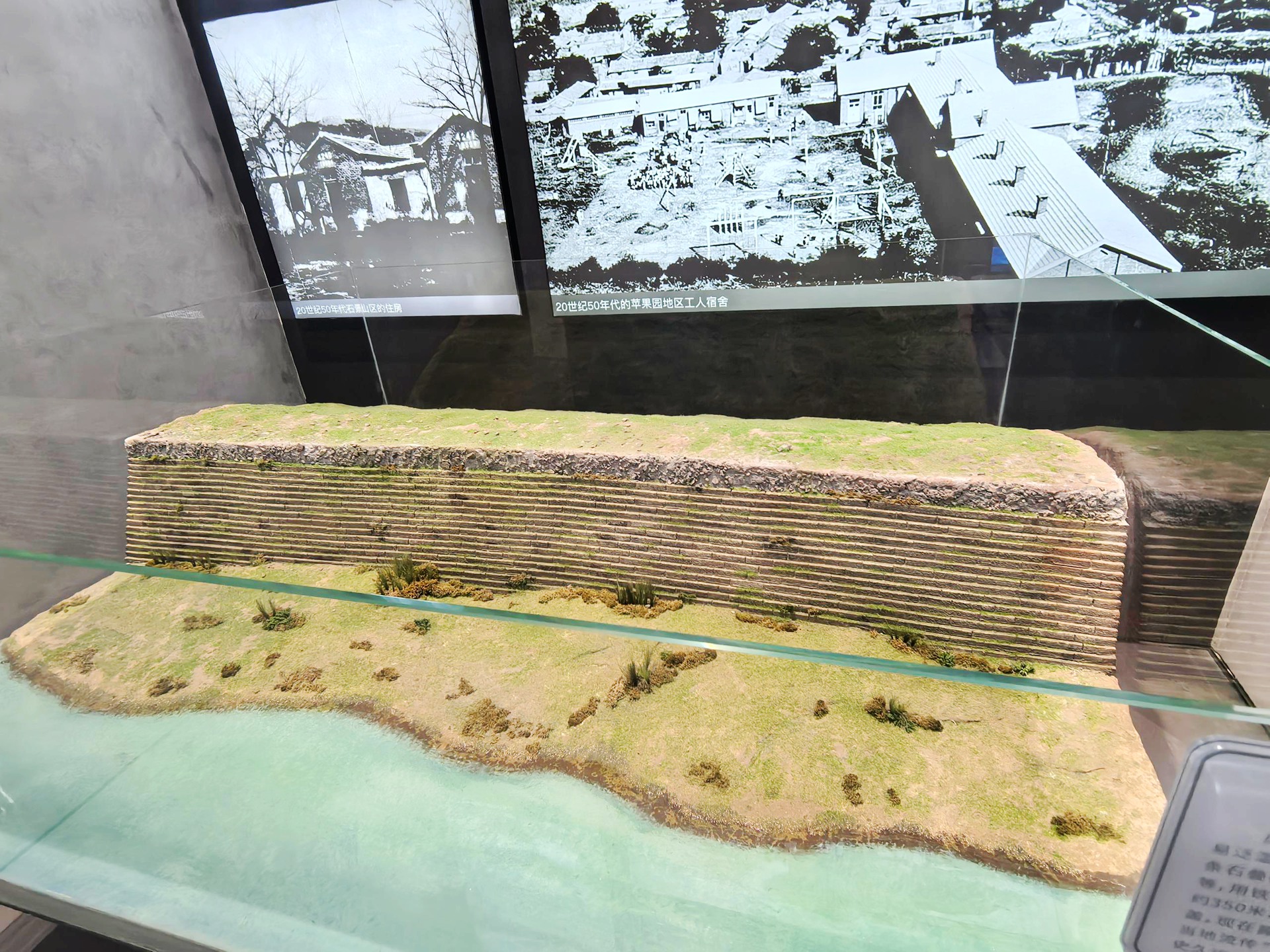

在时间维度上,规划馆通过老地图、历史照片、场景复原等手段,还原不同年代的城市风貌。比如展示明清时期的古城格局,标注当时的街巷、水系与建筑;呈现近代工业发展时期的厂区分布,反映城市功能的转型;对比改革开放前后的城市天际线,凸显城市化的速度与规模。这些内容不是孤立的史料堆砌,而是通过空间演变,解释城市发展的内在逻辑——为何某条街道成为商业中心,为何某个区域定位为工业区,为何城市会向某个方向扩张。

这种叙事方式,让市民在了解历史的同时,增强对城市的认同感与归属感。外来者则能通过规划馆,快速建立对城市的整体认知,读懂城市的“成长密码”。

2.2 公共参与:搭建规划的“沟通桥梁”

城市规划与每个市民的生活息息相关,小到社区配套的幼儿园、菜市场,大到城市交通的地铁线路、高架桥梁,都需要倾听公众的声音。规划展览馆正是搭建在政府与公众之间的“沟通桥梁”,让规划决策从“单向输出”变为“双向互动”。

在规划公示环节,重点项目的规划方案会在规划馆进行集中展示,标注项目的位置、规模、功能布局等核心信息。市民可以通过现场留言、线上反馈等方式,提出自己的意见建议。这些意见会被规划部门整理汇总,作为方案优化的重要参考。例如某城市在公示地铁线路规划时,通过规划馆收集到数百条市民建议,最终调整了3个站点的位置,更好地满足了周边居民的出行需求。

除了公示环节,规划馆还会定期举办“规划沙龙”“市民议事会”等活动,邀请规划专家、政府工作人员与市民面对面交流。这种常态化的参与渠道,让城市规划更贴近民生需求,提高了规划决策的科学性与民主性。

2.3 学术交流:汇聚智慧的“专业平台”

规划展览馆面向公众,是城市规划领域的专业交流平台。由于集中了城市规划的核心成果与数据资料,规划馆成为规划师、建筑师、学者开展研究与交流的重要场所。

许多规划馆会与高校、科研机构合作,举办学术研讨会、规划成果展等活动,围绕城市更新、海绵城市、智慧城市等热点话题,汇聚行业智慧。规划馆的馆藏资料——包括历年的规划图纸、统计数据、研究报告等,为科研工作提供了丰富的基础素材。比如某高校建筑学院的研究团队,就曾以某规划馆馆藏的百年城市规划图纸为基础,完成了《城市空间形态演变研究》的课题,为城市未来规划提供了历史依据。

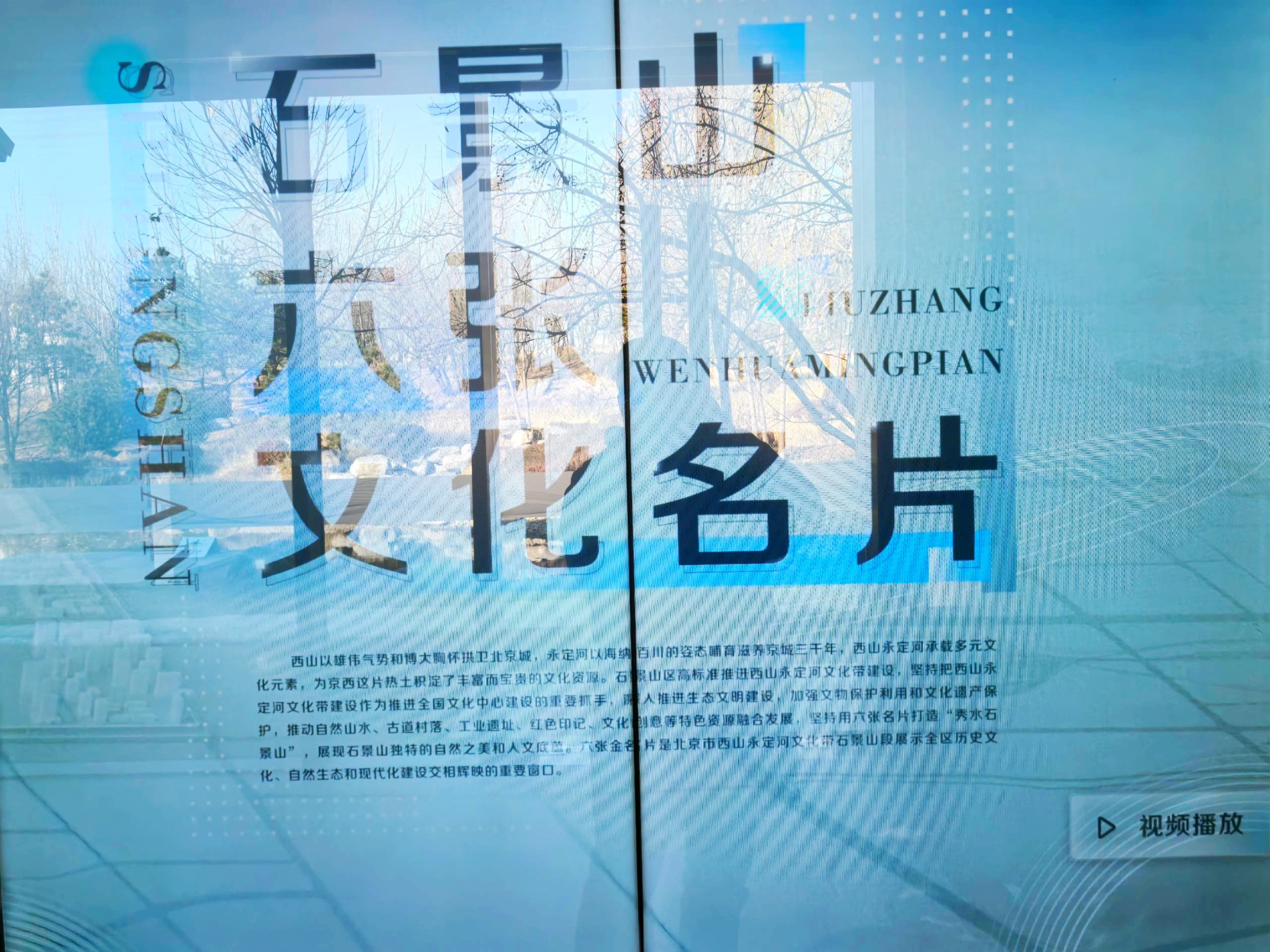

2.4 城市名片:展示形象的“对外窗口”

在城市竞争日益激烈的今天,规划展览馆成为展示城市形象与发展潜力的重要“名片”。无论是接待外来考察团、招商引资,还是举办大型活动,规划馆都是重要的接待场所。

通过规划馆的展示,外界可以快速了解城市的发展定位、产业布局、基础设施配套等核心信息,增强对城市发展前景的信心。例如某中西部城市在招商引资过程中,通过规划馆向企业展示了城市的产业园区规划、交通网络布局及人才政策,让企业直观感受到投资环境的优势,成功吸引了多家高新技术企业入驻。

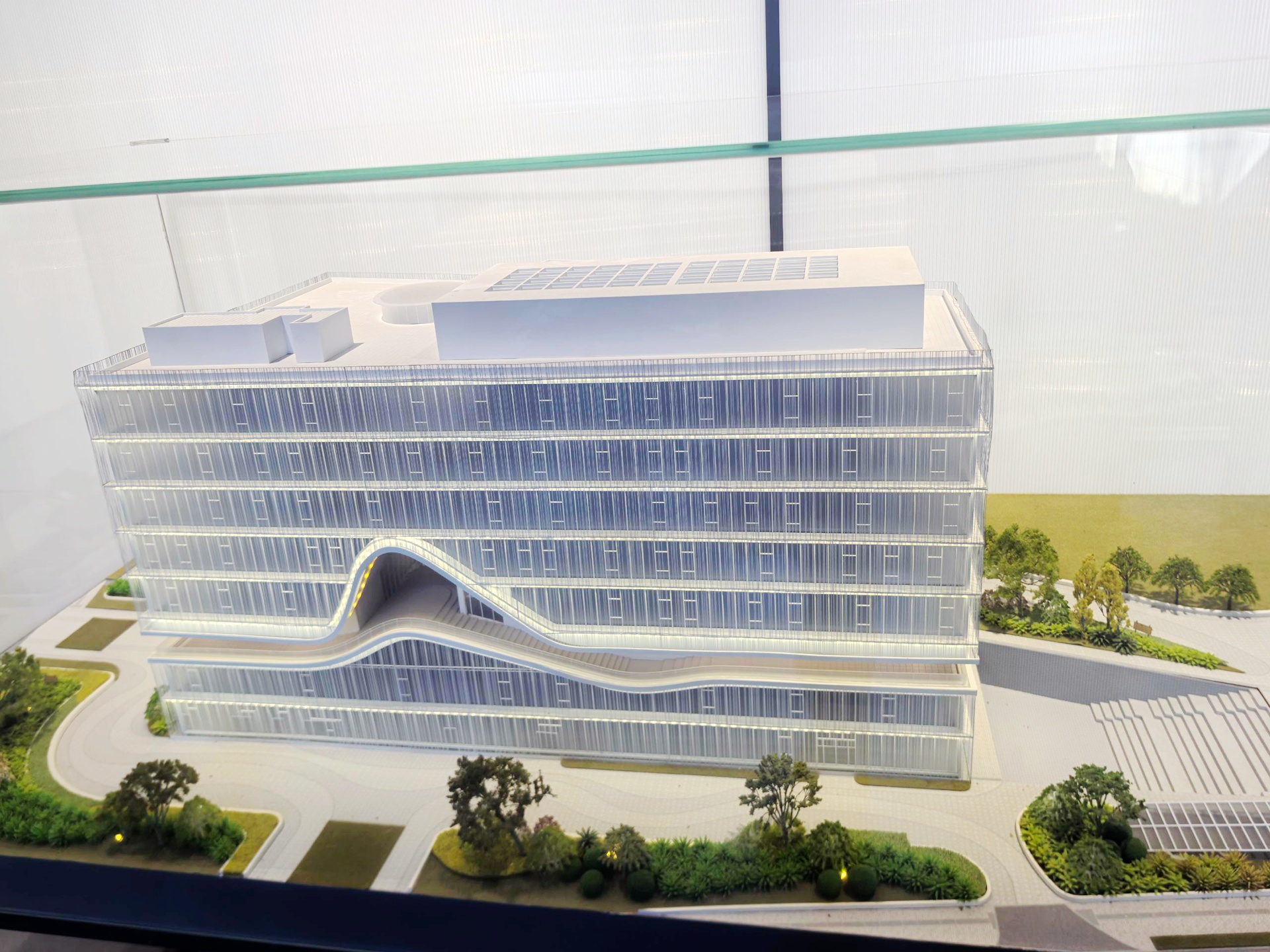

规划馆的建筑本身也常成为城市的地标性建筑,其设计理念融入了城市的文化特色与精神内核。比如某沿海城市的规划馆,以“海浪”为设计原型,外墙采用流线型的玻璃幕墙,既体现了海洋文化特色,又展现了城市开放包容的精神,成为市民与游客拍照打卡的热门地点。

3.1 空间布局:从“参观流线”到“体验闭环”

规划展览馆的空间布局并非随意安排,而是以“参观流线”为核心,构建从“历史”到“现在”再到“未来”的体验闭环。通常情况下,参观流线遵循“序厅—历史展区—现状展区—未来展区—互动区—出口”的逻辑顺序,让参观者在行走过程中,完成对城市发展的完整认知。

序厅作为入口空间,通常采用高挑空设计,设置城市主题雕塑、大型LED屏或核心标语,营造强烈的视觉冲击,快速吸引参观者的注意力。历史展区多位于场馆的低层或过渡区域,通过相对昏暗的灯光、复古的材质,营造历史氛围。现状与未来展区则采用明亮的灯光、开阔的空间,搭配大型模型与互动设备,展现城市的活力与潜力。互动区与休息区穿插在各个展区之间,满足参观者的参与需求与休息需求。

3.2 核心区域:三大功能区的定位与作用

展览区是规划馆的核心区域,占场馆面积的60%以上,分为固定展区与临时展区。固定展区展示城市总体规划、历史沿革等长期稳定的内容;临时展区则围绕特定主题,如“城市更新专项展”“海绵城市技术展”等,举办阶段性展览,保持场馆内容的新鲜感。

公共服务区是保障参观体验的重要区域,包括咨询台、导览服务中心、卫生间、母婴室、无障碍设施等。为满足不同群体的需求,公共服务区还会提供多语言导览、轮椅租赁、物品寄存等服务。部分规划馆还会设置配套的咖啡厅、书店,为参观者提供便捷的休闲服务。

办公与技术区是规划馆运营的“后台”,包括工作人员办公室、设备机房、藏品库房等。藏品库房用于存放规划图纸、历史资料、模型等珍贵藏品,配备恒温恒湿、防火防盗等专业设备,确保藏品的安全与完整。设备机房则负责场馆的灯光、音响、互动设备等系统的运行与维护,保障展览活动的顺利开展。

4.1 展陈内容:三大板块构建完整认知

历史沿革板块是展陈的“起点”,核心是呈现城市空间的演变过程。内容包括城市起源的地理与历史背景、不同朝代的城市格局、重大历史事件对城市发展的影响等。展陈形式以老地图、历史照片、文献资料为主,搭配场景复原、沙盘模型等,让参观者直观感受城市的“过去”。

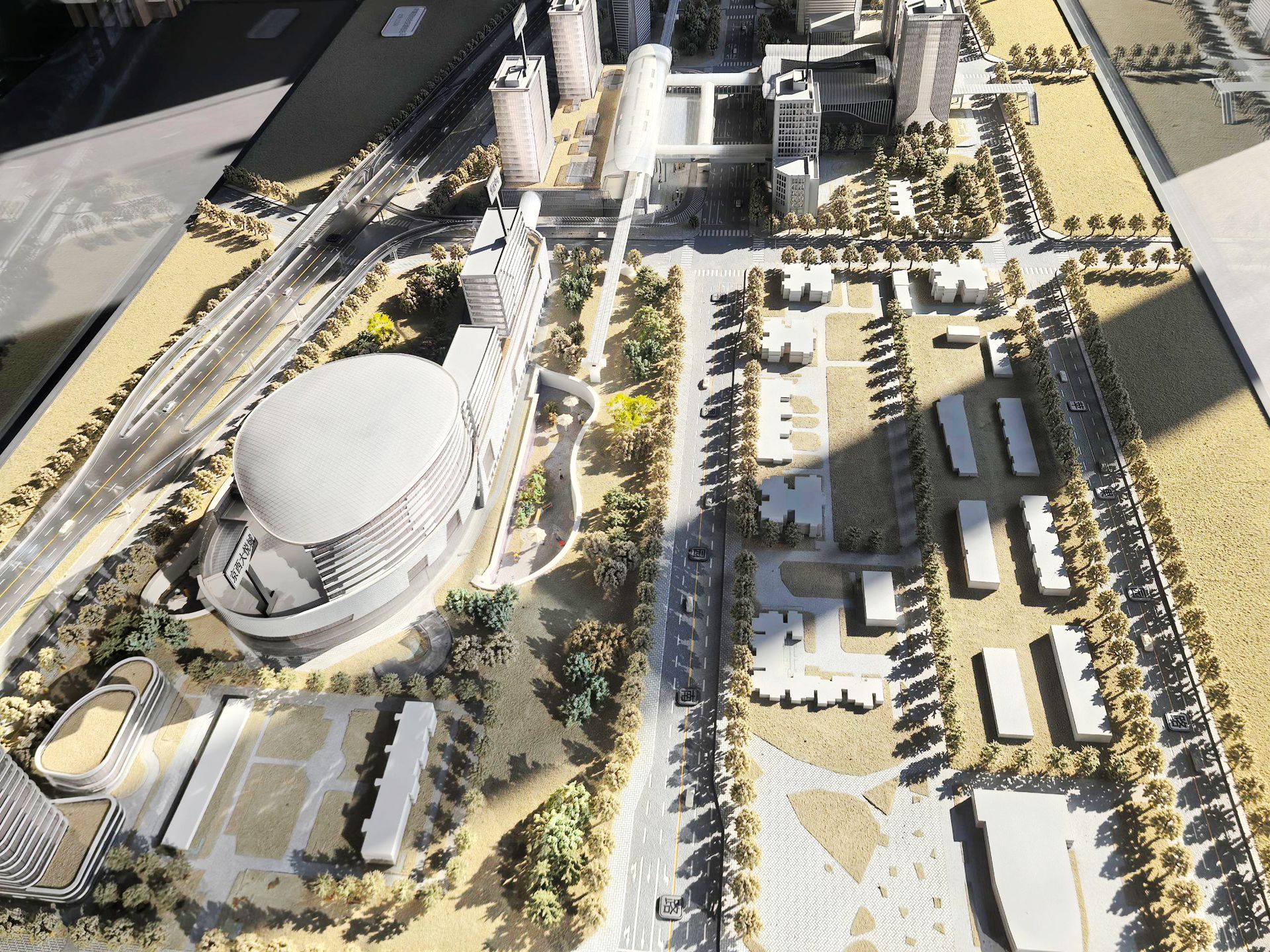

现状格局板块是展陈的“核心”,聚焦城市当前的发展状况。内容涵盖城市总体规划、区域功能布局(如商业区、居住区、工业区的分布)、基础设施建设(交通、教育、医疗等)、生态环境保护等。这一板块是市民了解城市现状、规划部门开展公示的重点区域,展陈内容会根据城市发展及时更新。

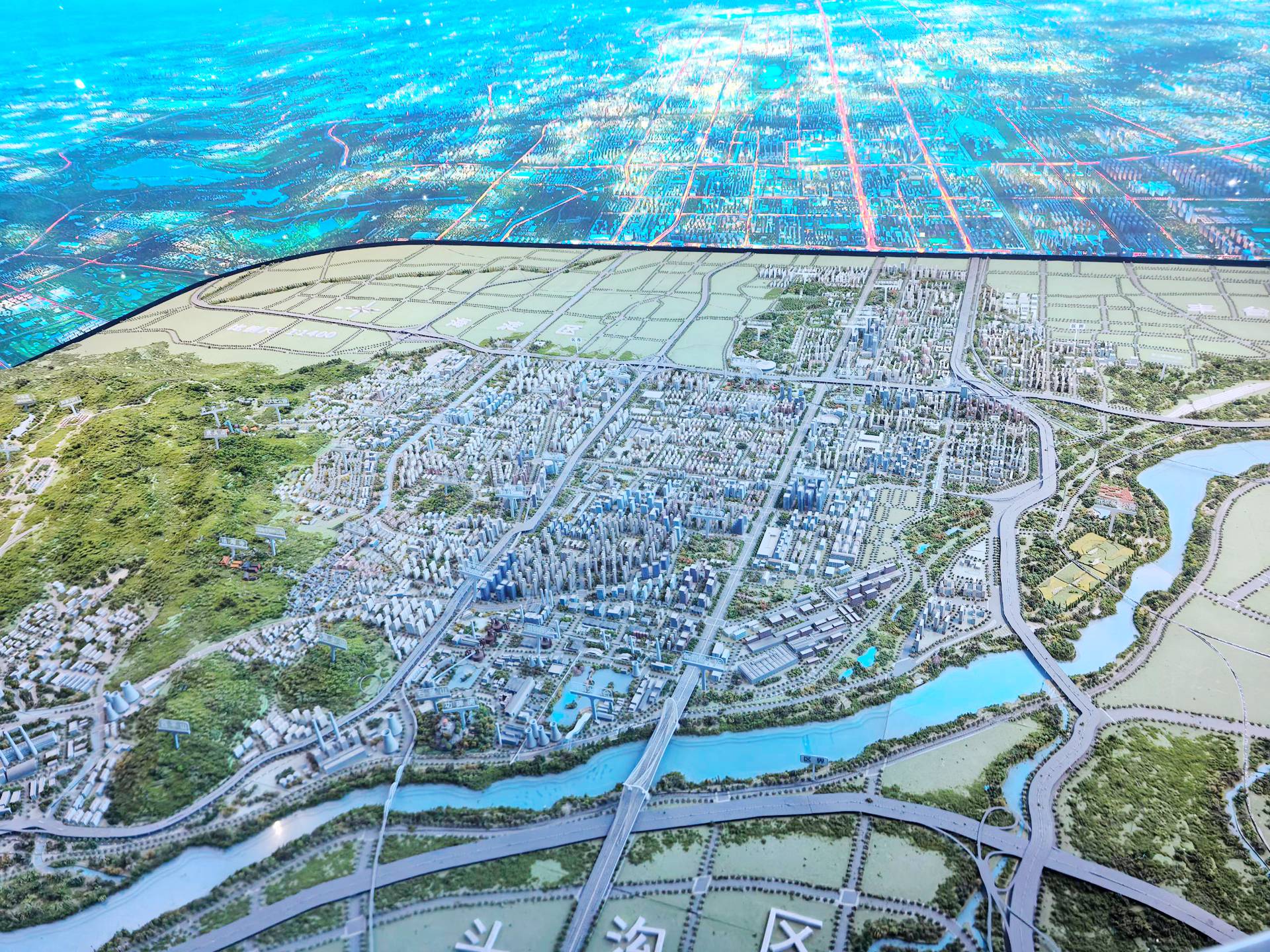

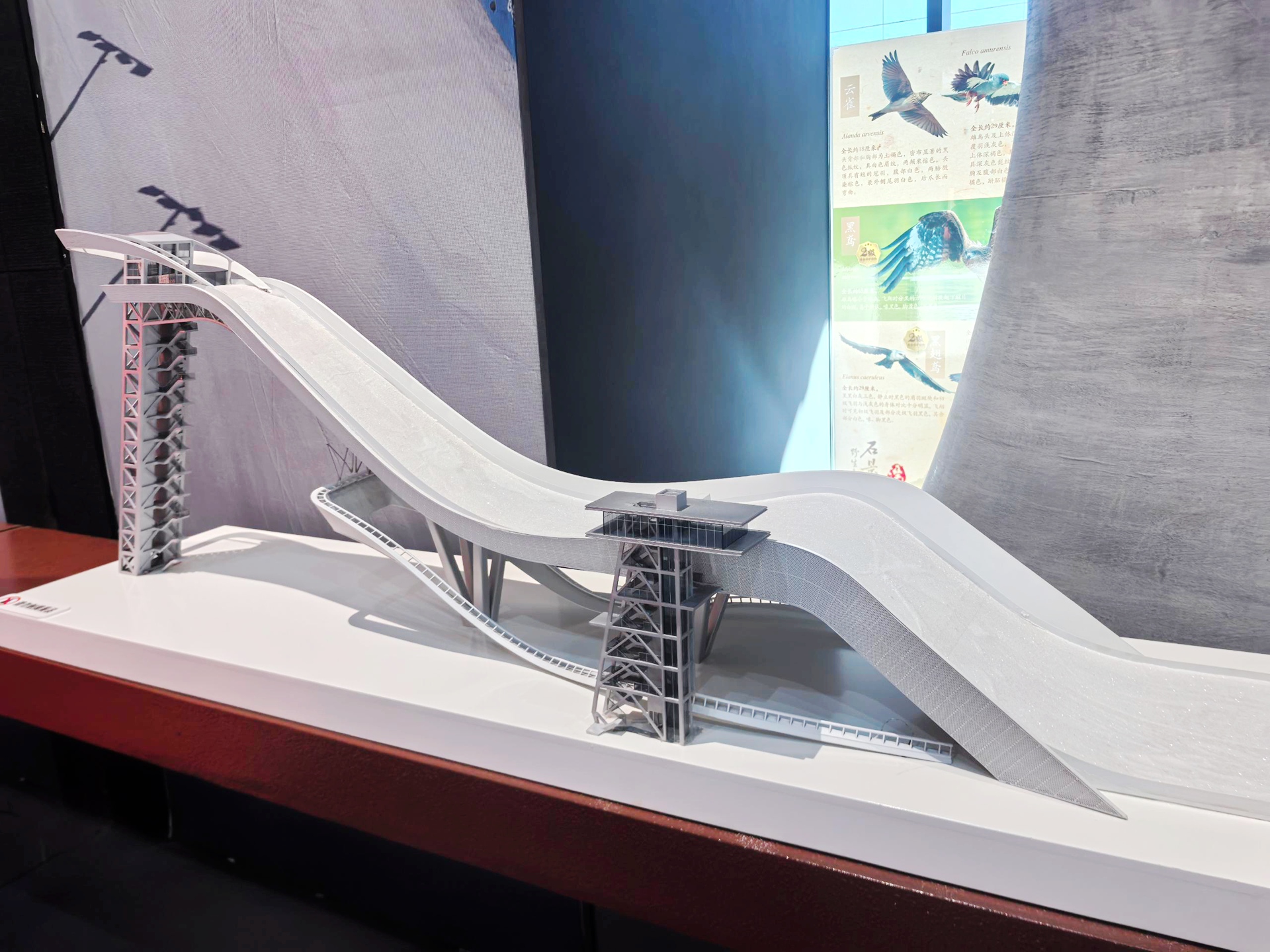

未来规划板块是展陈的“亮点”,展现城市的发展蓝图。内容包括城市中长期发展目标、重点发展区域规划、重大项目规划(如地铁新线路、新机场、新商圈等)、生态与人文发展规划等。这一板块最能激发参观者的兴趣,也是外来投资者了解城市潜力的关键区域。

4.2 展陈手段:传统与现代的融合创新

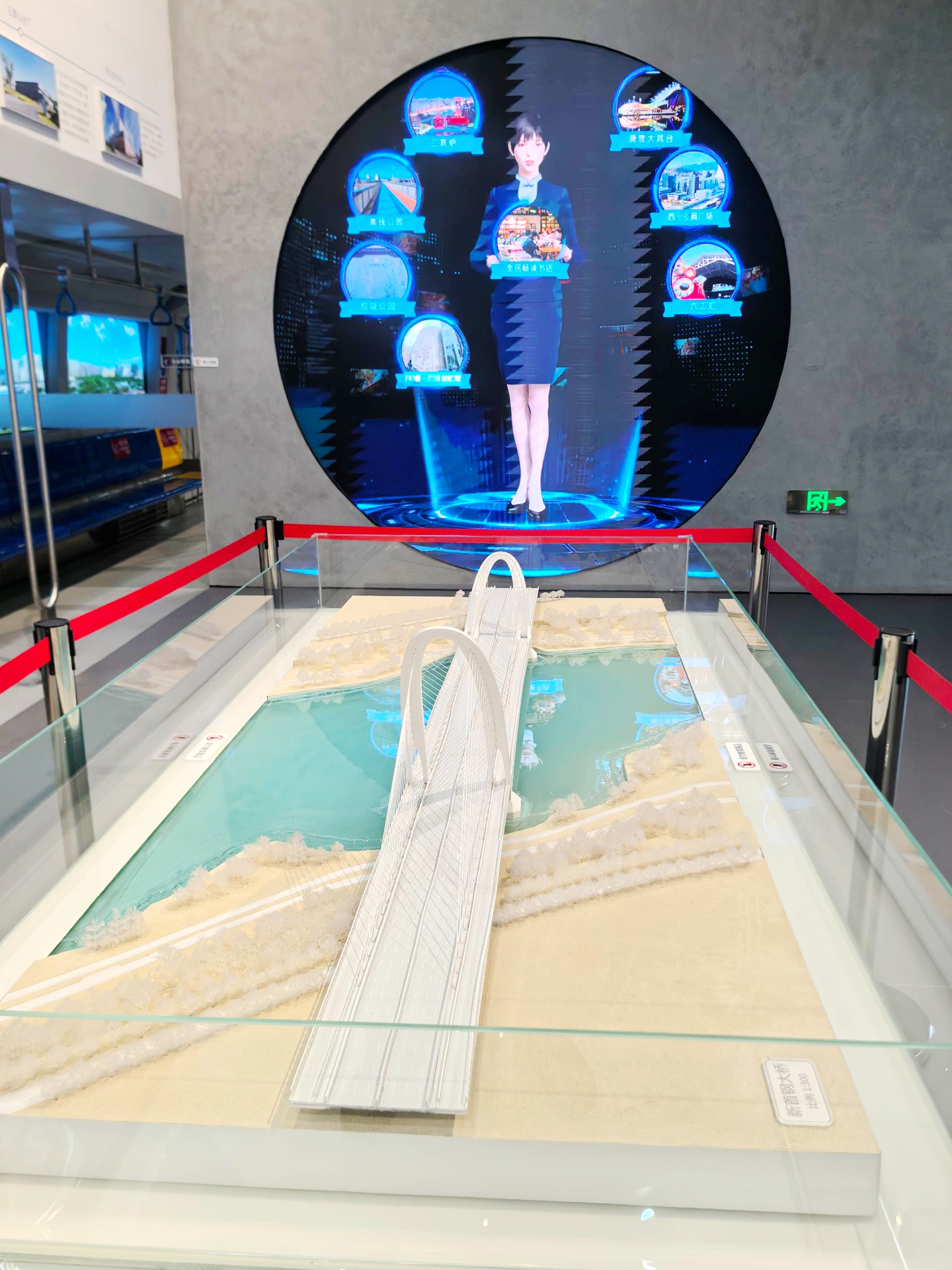

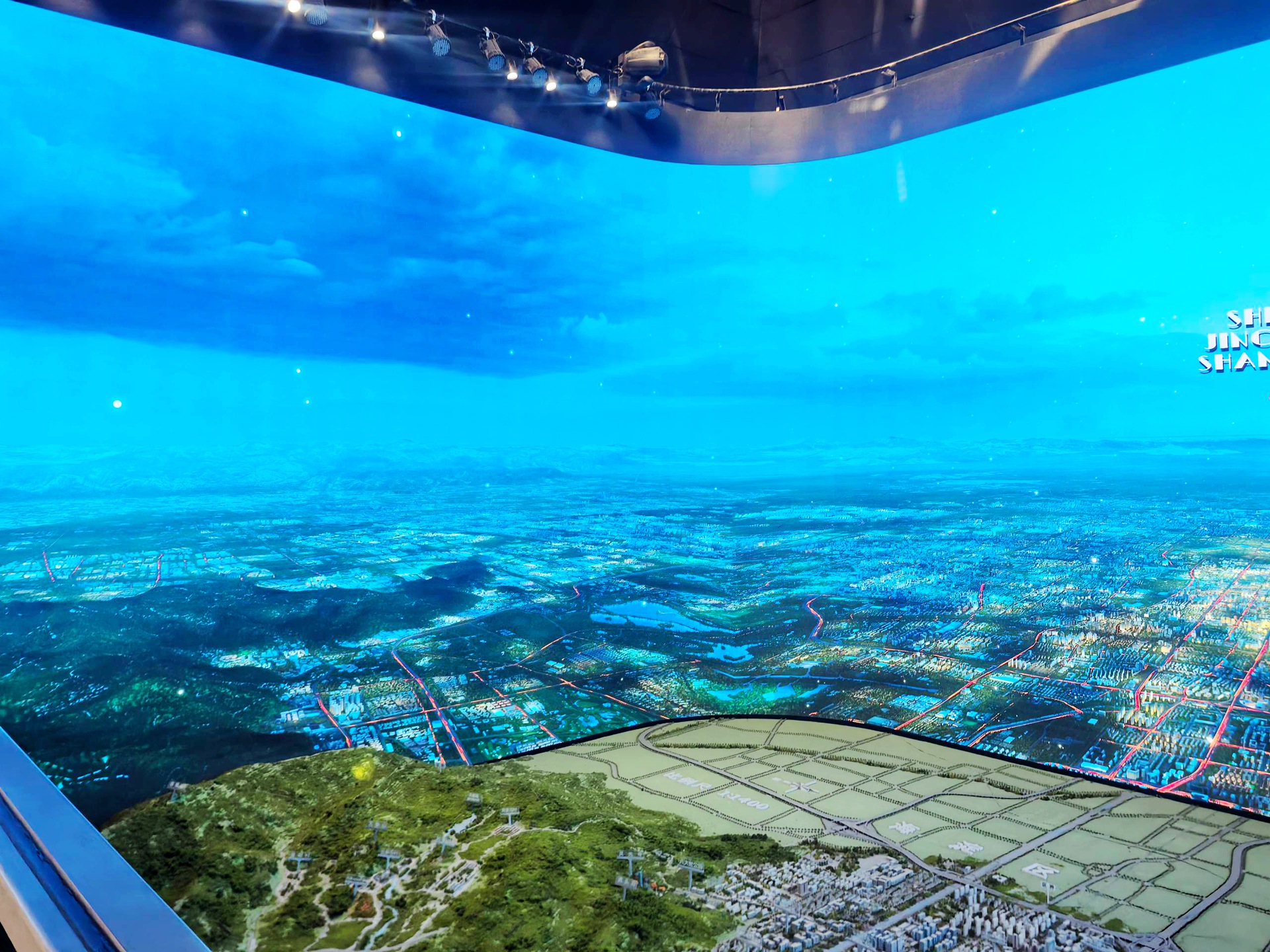

实体模型是规划馆的“标志性”展陈手段,分为城市总体模型、区域模型与重点项目模型。城市总体模型通常按1:1000或1:2000的比例制作,覆盖整个城市建成区及周边区域,面积可达数百平方米。模型搭配灯光控制系统,通过明暗变化突出不同的功能区域,如用红色灯光标注商业区,蓝色灯光标注水系,绿色灯光标注公园绿地。参观者站在模型前方的观景台,能清晰看到城市的整体布局与空间结构。

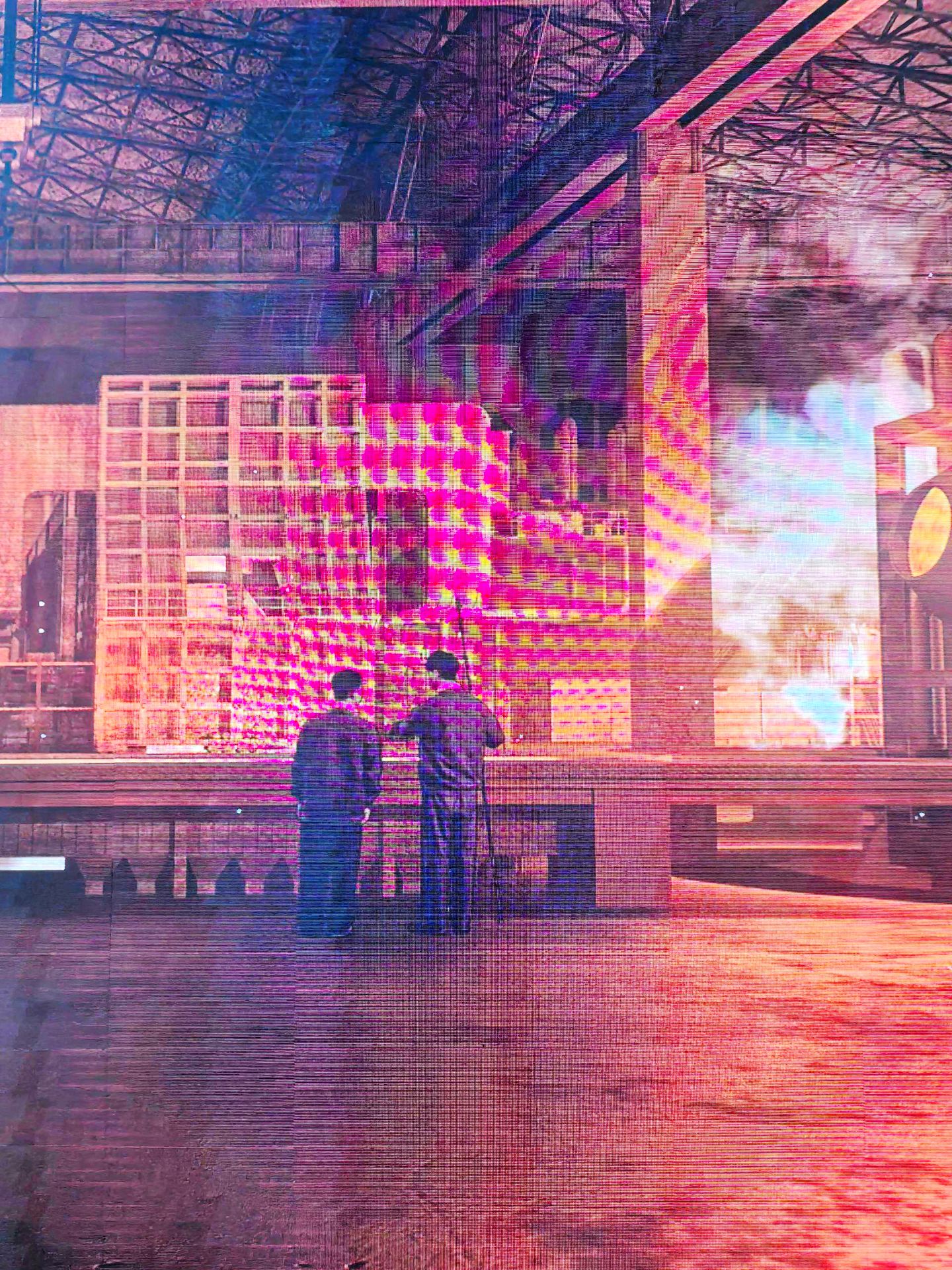

数字技术的应用让规划展示更加生动。多媒体影片通过高清画面与震撼音效,讲述城市发展故事,部分规划馆还采用4D影院技术,让参观者在观看影片时,能感受到风雨、震动等特效,增强沉浸感。互动触摸屏则允许参观者自主查询感兴趣的规划内容,如输入自己家的地址,就能查看周边的配套设施规划、未来发展前景等。VR/AR技术的应用更是实现了“身临其境”的体验,参观者戴上VR设备,就能“走进”未来的地铁站、公园或商业区,感受规划落地后的场景。

图文展板作为传统展陈手段,依然发挥着重要作用。与传统博物馆的展板不同,规划馆的图文展板注重简洁明了,避免繁琐的数据与专业术语,多用图表、示意图代替大段文字,让参观者能快速获取核心信息。展板的设计风格也与展区主题相匹配,历史展区的展板采用复古色调与字体,未来展区则采用科技感的设计。

5.1 建设原则:功能优先,因地制宜

规划展览馆的建设首先要遵循“功能优先”的原则,所有设计都要围绕展陈、科普、参与等核心功能展开,避免过度追求建筑外观的“标新立异”而忽视实际使用需求。例如,展区的层高要满足大型模型与互动设备的安装需求,通道宽度要保障人流顺畅,灯光设计要兼顾展示效果与参观舒适度。

因地制宜是另一重要原则。建设选址要考虑交通便利性,通常选择靠近地铁、公交枢纽的区域,方便市民与游客前往。同时,选址要与城市整体规划相协调,如位于政务文化区的规划馆,可与周边的政府办公楼、图书馆、博物馆形成功能互补。在建筑设计上,要融入城市的文化特色,如西安的规划馆融入古城墙元素,苏州的规划馆体现园林风格,让建筑本身成为城市文化的一部分。

绿色环保与可持续发展是现代规划馆建设的重要方向。场馆建设会采用节能材料、雨水回收系统、光伏发电等技术,降低运营过程中的能源消耗与环境影响。同时,在空间设计上预留未来拓展的可能性,方便后续根据城市发展与展陈需求进行改造升级。

5.2 运营模式:公益为主,多元赋能

规划展览馆的运营以公益性为核心,多数场馆实行免费开放政策,仅在举办特殊临时展览时收取少量门票。免费开放政策极大地提升了场馆的公众可及性,让更多市民有机会了解城市规划。为保障运营质量,场馆会建立完善的管理制度,包括参观秩序维护、展品保护、设备维护等。

在公益属性的基础上,规划馆会探索多元的运营赋能方式。教育赋能方面,与中小学合作开展“规划科普进校园”活动,组织学生参观场馆,开展规划主题实践课,培养青少年的城市意识与规划思维。文化赋能方面,结合传统节日、城市纪念日等,举办主题展览、文化活动,丰富市民的精神文化生活。产业赋能方面,与企业、行业协会合作,举办产业规划展、招商推介会等活动,助力城市产业发展。

运营团队的专业素养是保障场馆活力的关键。团队通常包括展陈策划、设备维护、讲解服务、活动组织等多个专业岗位。讲解人员不仅要熟悉展陈内容,还要具备良好的沟通能力,能根据不同参观者的需求(如儿童、老年人、专业人士)调整讲解内容与方式。设备维护人员则需要掌握各类数字设备、模型系统的运行原理,确保展陈设备的稳定运行。

6.1 科技赋能:智慧化场馆的发展方向

随着数字技术的不断发展,规划展览馆正朝着智慧化方向转型。智慧导览系统将成为标配,参观者通过手机扫码,就能获取个性化的导览路线推荐、展品详细介绍等内容,还能实时查询场馆内的人流情况、休息区位置等信息,提升参观效率与体验。

大数据与人工智能技术的应用,将让规划展示更加精准。通过分析城市的人口、交通、产业等大数据,规划馆可以制作动态更新的展陈内容,如实时展示城市交通流量变化、空气质量状况等。人工智能技术则能实现“智能问答”,参观者通过语音或文字提问,就能快速获取相关规划信息,解决了传统讲解服务覆盖有限的问题。

线上展馆的建设将打破时空限制。受场地与时间限制,传统规划馆的辐射范围有限。线上展馆通过3D建模、VR技术,将线下展陈内容完整搬到线上,市民足不出户就能“云参观”规划馆。同时,线上展馆可以实现内容的实时更新与快速传播,进一步扩大规划科普的覆盖面。

6.2 理念升级:从“展示”到“参与”的深化

未来的规划展览馆,将更加注重公众参与的深度与广度。除了传统的留言、座谈等方式,还将利用数字技术搭建线上参与平台。市民可以通过平台直接对规划方案进行标注、评论,提出自己的修改建议。这些建议将通过数据化的方式汇总给规划部门,为决策提供更全面的参考。

分众化的展陈内容将成为趋势。针对不同群体的需求,规划馆将打造专属的展陈板块与活动。例如,为儿童设计“小小规划师”互动区,通过积木搭建、模拟规划等游戏,培养他们的空间思维;为企业家打造“产业规划专区”,聚焦产业政策与发展机遇;为老年人设置“适老化规划展区”,展示养老设施、无障碍环境等规划内容。

跨界融合将为规划馆注入新的活力。规划馆将与文化、艺术、科技等领域开展深度合作,举办跨界展览、文创开发、科技体验等活动。例如,与艺术机构合作举办“城市规划与艺术”主题展览,将规划图纸与艺术作品相结合;与科技企业合作开发规划主题的文创产品,如城市模型拼图、规划主题VR游戏等,让规划文化以更贴近生活的方式传播。

7.1 对市民:建立城市认同的精神纽带

对于市民而言,规划展览馆是了解城市、认同城市的重要渠道。通过参观规划馆,市民能清晰地看到城市的发展成就——曾经的农田变成了繁华的商圈,狭窄的街巷拓宽成宽阔的马路,匮乏的医疗教育资源得到不断完善。这些变化与每个市民的生活息息相关,能让市民切实感受到城市发展带来的幸福感与获得感。

规划馆展示的未来蓝图,能让市民对城市的发展充满期待。当市民看到未来将新建的学校、医院、公园就在自己家附近时,会增强对城市的归属感与向心力。这种认同感与归属感,是构建和谐社会、凝聚城市精神的重要基础。

7.2 对城市:提升治理水平的重要支撑

规划展览馆在城市治理中发挥着重要的支撑作用。通过公众参与渠道,规划馆让规划决策更加透明、民主,减少了因信息不对称导致的规划争议,提高了规划方案的执行效率。例如,某城市在老城区更新规划中,通过规划馆收集到大量市民建议,对规划方案进行了多次优化,最终的更新项目得到了市民的广泛支持与配合。

此外,规划馆的科普功能提升了全民的规划意识。当市民了解了城市规划的基本原则与流程后,会更加理解规划决策的合理性,减少对规划项目的误解与抵触。这种全民规划意识的提升,为城市规划的顺利实施创造了良好的社会环境。

7.3 对时代:见证城市化进程的历史载体

我国正处于城市化的关键阶段,规划展览馆不仅是当下城市发展的“展示窗口”,更是未来见证城市化进程的“历史载体”。场馆内收藏的规划图纸、数据资料、模型展品,记录了城市在特定历史阶段的发展轨迹,将成为后人研究城市化历史的重要史料。

同时,规划馆所传递的“以人为本”“可持续发展”的规划理念,也顺应了时代发展的潮流。它提醒着城市管理者,城市规划不仅要追求经济发展与规模扩张,更要关注民生需求与生态保护,让城市成为更适合人居住的地方。这种理念的传播,对于推动我国城市化高质量发展具有重要意义。

规划展览馆从来不是一座冰冷的建筑,而是一座有温度、有内涵的城市公共空间。它用模型与影像,讲述着城市的过去;用数据与图表,呈现着城市的现在;用创意与科技,描绘着城市的未来。

对于每一个生活在城市中的人来说,规划展览馆都是一扇了解城市的“窗口”。走进这里,你能读懂城市的成长密码,看到自己生活的这片土地的发展脉络与未来潜力。而当越来越多的人走进规划馆,参与到城市规划中来,城市的发展必将更加符合人民的期待,成为更美好、更宜居的家园。

下次路过城市里那座风格独特的建筑时,不妨走进去看一看——那里,藏着你生活的城市的过去、现在与未来。(注:所有照片为作者亲自拍摄的石景山区规划展览馆场景)