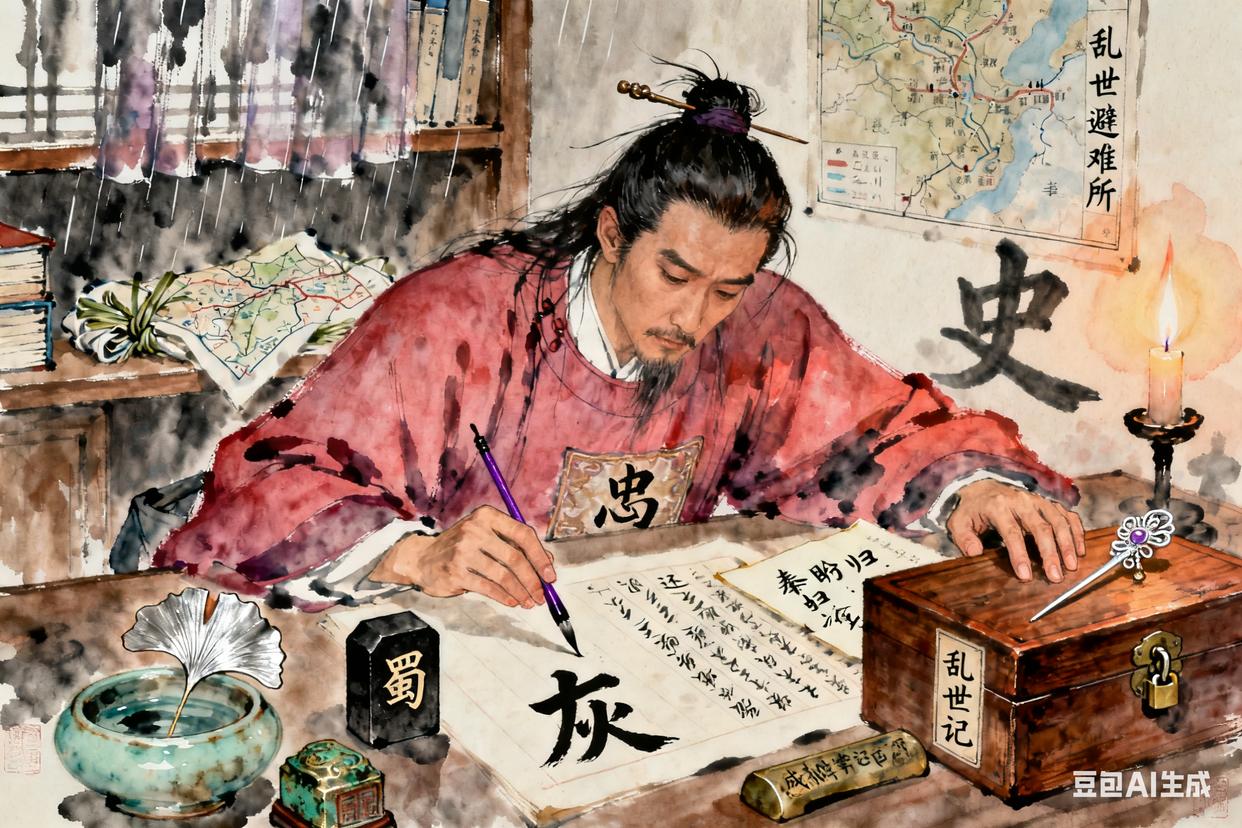

天复元年的成都,秋老虎赖着不走。花林坊的掌书记官舍里,六十五岁的韦庄正伏在案上,右手握着支磨得发亮的紫毫笔,左手按在铺开的素笺上 —— 纸角被蜀地的湿气浸得发卷,他不得不每隔片刻就用镇纸压一压。案头的墨锭是去年王建送的,磨出来的墨浆浓得发稠,刚写 “内库烧为锦绣灰” 六个字,笔尖就凝了墨团,他对着纸轻轻呵气,墨团晕开,倒像长安宫里烧剩的锦绣灰,飘在纸上散不去。

窗外传来卖糖人的吆喝声,脆生生的,韦庄却忽然停了笔。他想起二十年前的长安,也是这样的秋老虎天,黄巢的军队破城那天,他躲在西市的药铺里,听着外面的喊杀声混着宫女的哭嚎,还有东西燃烧的噼啪响。有个穿宫装的女子从街上跑过,怀里抱着个锦盒,没跑几步就被乱兵追上,锦盒摔在地上,滚出的珍珠撒了一地,转眼就被马蹄碾成粉。那女子哭喊着 “这是内库的宝贝啊”,声音很快就被淹没 —— 后来他写《秦妇吟》,写到 “内库烧为锦绣灰” 时,总想起那满地的珍珠粉,比墨还黑。

早在咸通四年,三十岁的韦庄就第一次走进长安考场。他穿着母亲亲手缝的青布袍,袍角还绣着朵小小的兰草 —— 那是母亲说的 “讨个吉利”。考场上,他写策论时手都在抖,不是紧张,是激动,觉得自己十年苦读,终于能让母亲过上好日子。可放榜那天,他在榜单前站了半个时辰,从头看到尾,没找到 “韦庄” 两个字。走出朱雀门时,卖胡饼的摊子飘来香气,他摸了摸怀里仅剩的两个铜板,没舍得买。回到客栈,他把《汉书》往桌上一摔,眼泪却先掉了下来 —— 不是恨自己没用,是怕远在常州的母亲,盼不到他的消息。

乾符二年,韦庄又一次赶考,却遇上黄巢起义爆发。他跟着逃难的人群往南跑,一路上见了太多惨状:有个老农抱着饿死的孙子,坐在田埂上哭,眼泪滴在干裂的土地上,瞬间就没了影;有对年轻夫妻,丈夫为了让妻子活下去,把自己的干粮全塞给她,自己却倒在路边,手里还攥着半块没吃完的麦饼。韦庄把自己的水囊递给那妻子,她却摇头,说 “你留着吧,前面的路还长”。那天夜里,他在破庙里借着月光写日记,把这些事都记下来,写着写着,笔杆被眼泪泡得发潮 —— 他那时还没想着写《秦妇吟》,只觉得这些事,不能就这么忘了。

中和三年,韦庄在洛阳定居下来,终于有了安稳日子。他把逃难时记的日记翻出来,堆在案上,足足有三尺厚。有天夜里,他喝了点酒,看着窗外的月亮,忽然想起长安的内库、西市的药铺、田埂上的老农,心里像被什么东西揪着疼。他摸出纸笔,借着酒劲开始写,从 “中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪” 写起,写秦妇的遭遇,写战乱中的生离死别,写 “内库烧为锦绣灰” 的惨状。写到秦妇与丈夫分离时,他停了笔,因为想起自己年轻时和妻子分别的场景 —— 那年他去江南求学,妻子送他到渡口,把绣着兰草的手帕塞给他,说 “早去早回”,可他这一去,竟错过了妻子最后一面。眼泪滴在纸上,把 “夫妻相顾各无语” 的 “语” 字晕成了墨团,他没改,就这么留着。

光启年间,韦庄带着写好的《秦妇吟》避乱江南。在苏州的一家茶馆里,有个说书人拿着他的诗稿,摇头晃脑地念,周围听的人有的抹眼泪,有的叹气。有个富商模样的人却撇着嘴说 “写这么惨,晦气”,韦庄刚好坐在旁边,听见这话,端着茶碗的手顿了顿。他没发火,只走过去,指着诗稿上 “内库烧为锦绣灰” 那句,问 “你见过烧起来的宫殿吗?见过饿死的人吗?这些不是晦气,是真真切切发生过的事”。富商被问得哑口无言,韦庄却忽然觉得累 —— 他只是想把乱世的痛记下来,怎么就成了 “晦气”?

景福二年,五十九岁的韦庄经人推荐,见到了西川节度使王建。王建穿着铠甲,刚从战场上回来,身上还带着血腥味,却拿着韦庄的《秦妇吟》,说 “你这诗,比我的刀剑还能让人记着乱世的苦”。韦庄没想到,一个武将竟能懂他的诗。王建又说 “成都安稳,你留下来吧,帮我把这里的事记下来”。韦庄看着王建真诚的眼神,想起这些年的漂泊,点了点头 —— 这一留,就到了他六十五岁。

天复元年,韦庄任掌书记时,王建让他写篇文章,歌颂蜀地的安稳。他写了,却在文末加了句 “莫忘长安火,常思乱世苦”。王建看了,没改,只在旁边批了个 “善” 字。有下属劝韦庄 “大人,现在正是安稳时候,提乱世多不好”,韦庄却摇头,“安稳时忘了苦,才会再吃苦。我写《秦妇吟》,就是怕有人忘了”。那天夜里,他又把《秦妇吟》的稿拿出来,逐字逐句地改,改到 “又道官军悉败绩” 时,想起当年官军溃逃的场景,忍不住叹了口气 —— 他多希望,这世上再也没有 “败绩”,再也没有 “锦绣灰”。

这年冬天,韦庄开始整理自己的诗稿。他把早年写的、逃难时写的、在蜀地写的诗,都堆在案上,一页页地看。看到《菩萨蛮》里 “未老莫还乡,还乡须断肠” 时,他摸出怀里的兰草手帕 —— 那是妻子绣的,边角都磨破了,他却一直带在身上。他想起家乡常州,想起母亲和妻子的坟,眼泪又掉了下来。他想还乡,可家乡早就不是记忆里的模样,就像长安,再也回不去了。

有天,年轻的幕僚来问他 “大人,您的《秦妇吟》写得这么好,为什么不刻成书流传后世?” 韦庄看着幕僚年轻的脸,笑了笑,“有些痛,记在心里就好,刻成书,怕又勾起别人的苦”。可夜里,他却把《秦妇吟》的稿纸,小心翼翼地放进木盒里,还在盒盖上写了 “乱世记” 三个字 —— 他嘴上说不流传,心里却盼着,总有一天,有人能从这稿纸里,读懂晚唐的痛。

天祐四年,韦庄病重。他躺在病床上,让儿子把那个木盒拿来,打开一看,《秦妇吟》的稿纸已经黄得厉害,上面的墨痕却还清晰。他指着 “内库烧为锦绣灰” 那句,对儿子说 “记住,这不是诗,是历史。以后要是有人忘了乱世的苦,你就把这稿纸拿给他们看”。说完,他握着儿子的手,慢慢闭上了眼睛,手里还攥着那支紫毫笔 —— 笔杆上,还留着他六十多年来的温度。

如今我们读韦庄的诗,读《秦妇吟》的 “内库烧为锦绣灰”,读《菩萨蛮》的 “还乡须断肠”,总说那是晚唐的悲歌。可很少有人知道,那些句子里,藏着一个老人一辈子的痛:他见过繁华的长安烧成灰,见过百姓在乱世里挣扎,见过亲人阴阳两隔。他用笔墨把这些痛记下来,不是为了悲伤,是为了提醒 —— 提醒后来人,别让繁华变成灰烬,别让安稳忘了苦难。就像他案头那锭墨,磨尽了自己,却留下了浓得化不开的记忆,让唐诗在最后的时光里,还有着震人心魄的力量。