1963年的北京,会议桌旁坐着中国最有“火药味”的两位元帅。

一个,嗓门震天,桌子拍得震响:“金牌越多越好,给世界看看新中国的样子!”另一个,话还没落地就反驳:“干嘛全拿?别把外国代表都晾一边了!”

贺龙,国家体委主任,是拎得起枪也控得住球的“体育元帅”;陈毅,外交部长,说得一口上海腔,思路却极其敏锐。这俩老战友,真在一个运动会上“杠上了”。

不是争权,不是抢人,而是为了一个议题:中国到底该不该在一场国际比赛里“拿下所有金牌”?

吵起来不稀奇,稀奇的是——吵到最后,两人一起“告状”到了周总理面前,请他“评理”。

这就不是小事了。

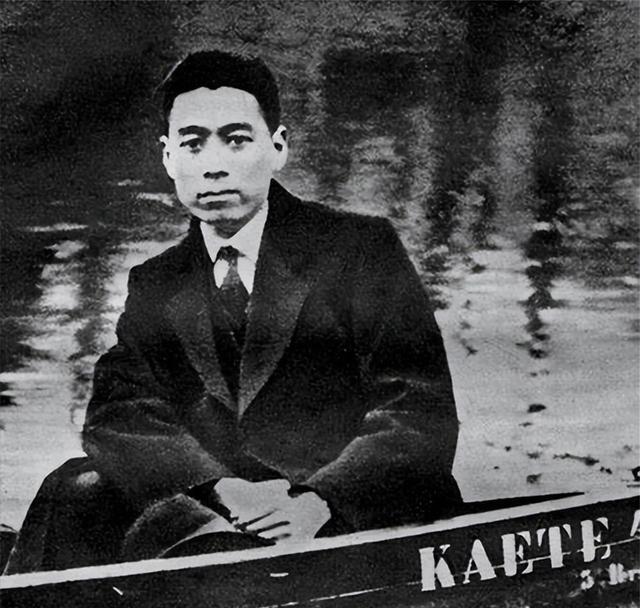

贺龙不是一般的“体育迷”,他是把体育看作国家命运的人。

从小他就跟祖父学武,六岁能游泳,十岁骑马打仗 ,再后来打游击,他把体育训练融进部队日常——练武术、爬山、打猎。他说:“游击战,靠的不是蛮力,是好身子骨。”

这种体育观不是为“强身健体”四个字而练,是活命,是胜战。

抗战时期,他还弄出个“战斗篮球队”。敌人炮弹已经压过来了,他还能组织战士打一场篮球赛作为“战争热身”,那叫一个不走寻常路。打完球就是打仗,赢了气势,打仗就不怵。

等新中国成立后,毛主席找他掌管全国体育工作,这绝对不是随便安排的。这位“贺胡子”,是真把体育当战略来抓的人。

他干的第一件事,是把軍中精兵调来搞体育,一边建队,一边挖人,甚至给在海外的运动员写信:“回来吧,咱们国家要当体育大国! ”

他是真的急。

到了1959年,第一届全运会,全国384枚金牌、七项破世界纪录出炉——这就不是“玩票”,而是堂堂大国形象的展现。

然后,就到了1963年。

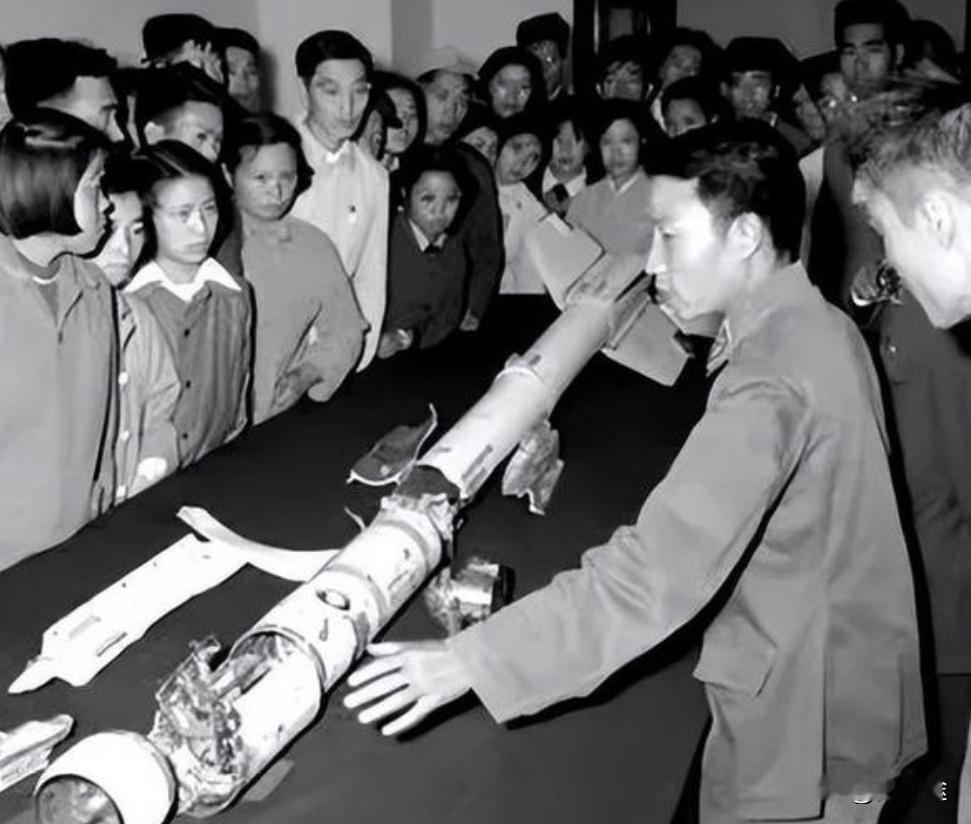

“新兴力量运动会”开幕,这是一次专为发展中世界设立的国际赛事,中国第一次带有战略蓝图地“走出去”。

贺龙对代表团说得明明白白:“金牌多拿几个,证明我们不是东亚病夫! ”

这可戳了陈毅的外交神经。他直接打断:“那外国友人怎么看我们?是不是觉得我们不给台阶下?”

一方为了国家尊严,一方维护国际关系,两人吵得不可开交。

贺龙急眼了:“你这是瞧不起我们运动员!”陈毅怼回去:“你这是不让人做外交!”

礼貌已不在,火药味上升,最终二人决定找一个能镇场的——周总理。

这段争执,到今天看,特别像一场“国家立场”的博弈。

贺龙代表的,是新中国对外自信的一极——不怕赢,就怕没人看得起我们。陈毅代表的,是新中国交际文化中的一极——要赢,更要赢得体面。不给对方难堪,是大国气量。

二人都没错,他们只是站在自己的岗位,尽责到底。

而这场矛盾之所以演变得如此激烈,恰恰说明那个时点,新中国正面临一个难题:

我们应该用“金牌收割机”的姿态,告诉世界自己行?还是凭一种“拿捏分寸”的外交智慧,让人看到我们不咄咄逼人?

如果这问题放在今天社交平台上,争论得早已吵成一团:

“拿奖怎么了,不拿才尴尬!”“全拿确实不好看,我们该有大国风范……”

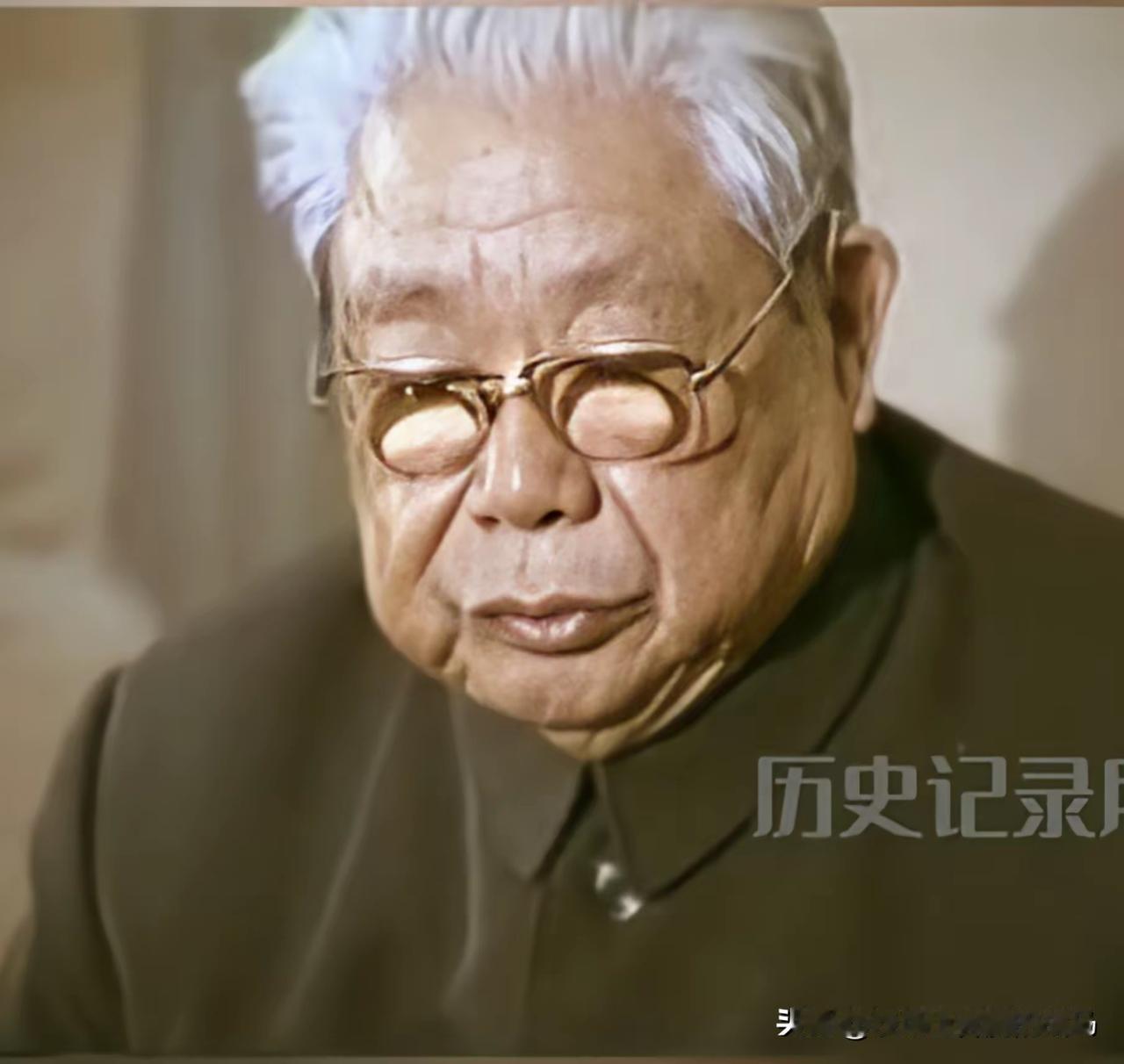

但1963年的那场争论,周总理一句话定了基调。

他没有支持贺龙,也没有偏向陈毅。他说:

“金牌不能想着全包揽,客观也做不到;但也不能故意让牌,那是不尊重运动员,也不尊重对手。让大家正常发挥,全力一拼,打出风采。”

这一判断,既画出体育底线,也彰显大国态度。

咱们不玩虚头巴脑的外交公关,不用幕后小动作,也不拧巴自己什么该赢、不该赢。咱们就靠实力,出战、夺冠,展示的是中国人的精神面貌。

这是那个年代的“态度输出”。

我们今天看2008年北京奥运会、看2022年冬奥、看每年奥运金牌榜的中国优势项目,觉得理所当然。

但在1963年,这一切,都还只是个愿景。

而贺龙,是那个愿景坚定不移的设计师。

在那个几乎没有“奥运经验”的年代,他靠一封封信、一批批退伍军人、一次次摸着石头过河,把“中国体育”做成了一项战略工程。

从1924年只有刘长春一人参赛,到1959年全国体工队齐开花,到1963年第一次战略性提出“国际体育形象”议题,每一步,贺龙都走在最前面。

但他等到生前,也没盼到北京办奥运。

直到2008年,那一刻,圣火点燃,贺老总九泉之下如果看到,应该也是热泪盈眶。

这就是贺龙和陈毅的争执本质——

不是吵金牌,是争国家形象;不是忘老交情,是忠于岗位职责。

吵翻天了也要找总理评理,这也说明了整个领导层的政治逻辑——不同价值并不对立,各守其职才能多元共进。

真实、坦率、直来直去,不怕杠,不避讳吵,才能磨出一条不偏不倚的国家路径。

今天回看这段往事,我反而觉得这一场争吵,是那个时代大格局的缩影。