近日,笔者从豫园前往BFC的途中,路过了引发全网热议的方浜中路彩虹墙。据了解,该墙面由复星艺术中心操刀,作为本次外滩艺术季的“幻彩屋”作品呈现,鉴于不少市民与网友锐评其“高饱和度与徽派建筑风格格格不入”、“不伦不类”,导致该墙面“上架”三天就被紧急撤回。当然,笔者对这片七彩墙面也持保留意见,毕竟上海的老城厢,若能呈现一些海派文化艺术自然是再好不过。今天就来聊一聊,在这些待拆的老建筑墙面,能做些什么文章。

01

城市更新背景下的墙面再生价值

在快速城市化的进程中,旧改已成为城市更新的重要组成部分。尤其在高密度城区,建筑立面和墙面不再只是“城市的皮肤”,而是承载文化传播、公共互动和社区营造的重要媒介。《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》中提出,要营造高品质城市生活空间,促进城市文化繁荣发展,推动城市历史文化保护利用传承、塑造城市特色风貌、丰富城市精神文化生活。这就意味着要更加注重城市更新中的人性化尺度、艺术化表达与共享化体验。在此背景下,旧改中的墙面更新逐渐被视为“软性更新”的突破口:它不涉及大拆大建,却能通过视觉和功能的提升,让社区更有活力,城市更具魅力。

云间粮仓墙绘

墙面更新的潜力不止于美化。它可以成为传播文化与价值观的媒介,可以是居民互动和情感认同的载体,可以是商业和时尚的舞台,也可以是科学与知识的传播平台。从国内外实践来看,墙面的“再生”不仅关乎设计创意,更关乎参与机制和治理模式。如何在政府、企业、艺术家、居民等多元主体之间建立平衡,决定了更新的成败和可持续性。

02

国际典型案例与更新模式

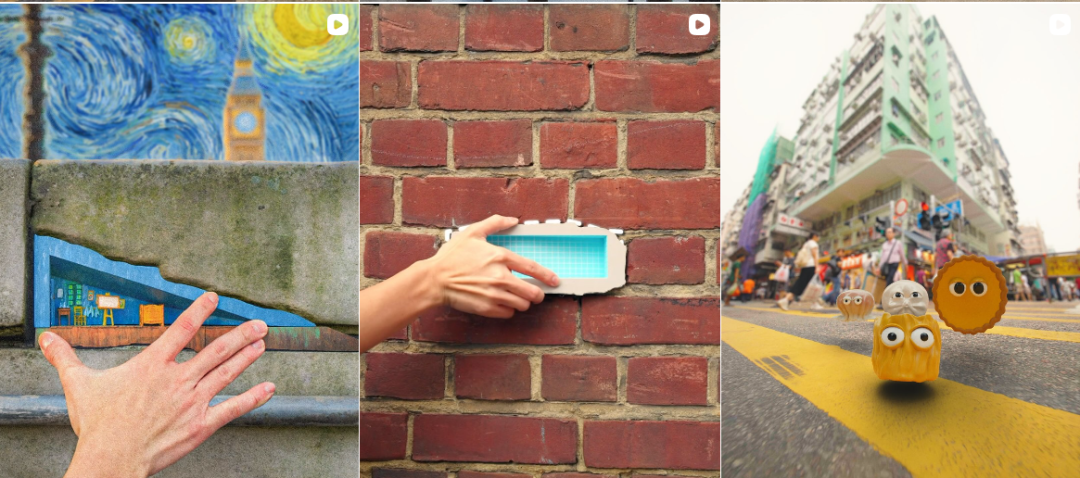

1. 墙绘:从“涂鸦治理”到“社区再造”美国费城的“Mural Arts Program”是最为典型的案例。最初,费城政府为了治理城市中大量非法涂鸦,决定“以艺术对抗涂鸦”。市政府提供政策和资金支持,艺术基金会负责项目执行,艺术家与居民共同参与创作。如今,费城已拥有超过4000幅墙绘,它们不仅美化了城市,更成为社区教育、就业培训和社会疗愈的工具。居民从“问题制造者”转变为“共同缔造者”,形成了强烈的归属感。Mural Arts Program,图源:美国续航教育2. 互动装置:让墙面成为城市的“舞台”日本东京涩谷的更新实践中,墙面互动装置是最具吸引力的元素之一。涩谷区政府与企业合作,成立专项基金支持街头数字化与互动艺术,AR投影、光影互动墙成为年轻人和游客热衷的打卡地。这里的模式是“政企基金+艺术创新”,居民主要通过活动体验获得参与感。互动装置不仅增强了空间的趣味性,还带动了区域商业发展。涩谷区外立面图源:小红书@Luo Canhui在欧洲,柏林一些社区的墙面互动装置往往由艺术基金会或非营利组织发起。政府提供公共空间许可和财政补助,居民以志愿者或共创者的身份参与维护。该模式强调“社区自治”,更新不仅是一时的景观,而是融入社区日常生活的一部分。艺术家Patrick Shearn“天网”,纪念柏林墙倒塌30年,图源:公共空间艺术设计网3. 时尚品牌发布:墙面变身“秀场”在欧洲,巴黎和米兰的城市旧区常在时装周期间被赋予全新生命。例如,巴黎市政府会临时批准历史建筑或改造墙面作为走秀舞台,品牌方负责创意和投入,政府保障秩序与安全。这一模式下,墙面成为“文化与商业”的共舞场景,居民则通过媒体报道和公共讨论间接参与。更新不仅服务于时尚产业,也为城市形象和文化软实力加分。2018 秋冬巴黎时装周罗丹美术馆外覆盖了时尚杂志封面以及众多 1968 年的海报,图源:toodaylab4. 科普宣传:墙面变身“城市课堂”伦敦的“Science City Wall”是一个典型的“知识更新”案例。由市政府牵头、大学和社会基金会参与,老旧墙面被改造成科普画廊,墙绘结合二维码和互动媒体,让科学知识走进街头。这里的模式是“政—学—社”三方合作,居民和学生通过教育活动成为使用者和传播者。涂鸦重塑公共教育,图源:sciencestyled

03

国内典型案例与更新模式

1. 墙绘:从“文化展示”到“社区认同”

在国内,墙绘已成为历史街区更新的重要手段。广州永庆坊的改造项目体现了“政府主导-专业执行-商业辅助”的模式。荔湾区政府牵头规划,邀请专业设计师团队在保留岭南建筑特色的青砖灰瓦上,绘制广彩、广绣等传统非遗主题壁画,同时引入商业品牌赞助部分经费。这些墙绘不仅美化了街区环境,更成为旅游打卡的热点,显著提升了区域商业价值。

永庆坊涂鸦,图源:湾畔山河

上海黄浦区外滩街道福州路一带,则针对拆迁房的墙面,由上海黄浦华尔特公益事务中心联合Tinker儿童艺展发起,采用“公益组织主导+多方协同”的创新模式:华尔特公益作为核心组织者,整合艺术家导师提供专业艺术指导,儿童作为主要创作参与者,外滩街道则提供政策与场地支持,通过"艺术+公益+教育"三元融合模式,实现城市空间活化、文化传承与青少年美育的协同价值。

外滩街道拆旧街区墙面公益美化项目,图源:上海黄浦华尔特公益事务中心

而在虹口区旧改基地的外立面美化提升工程中,虹房集团更是发挥了听障人士的智慧和力量,该团队由墙绘艺术家胡士群带领。他们以无声的画笔,在保定路东余杭路等旧改区域的围墙上创作出栩栩如生的3D立体墙绘,不仅美化了街区环境,更通过充满互动性和趣味性的画面,为居民和路人带来艺术惊喜,展现出旧改区域墙面更新中的社会包容性与创意活力。

胡士群与其保定路东余杭路段的墙绘作品,图源:上海虹口

2. 互动装置:商业驱动下的城市活力激发

国内大城市的互动装置主要呈现“商业驱动”特征。上海新天地和北京三里屯的实践尤为典型。在这些项目中,商业地产商和品牌方成为主要推动力,政府负责审批与监管。北京三里屯太古里与乐高品牌合作的龙年主题互动装置,以及《沉睡的古堡》5G VR沉浸体验项目,都成功创造了社交媒体热点和年轻消费群体的打卡地。

三里屯乐高龙年主题,图源:AcFun

3. 时尚品牌发布:文化空间与商业价值的共塑

在上海衡复风貌区和张园,时尚品牌快闪活动发展出“政府-商业-运营”三方联动模式。政府提供场地和政策支持,品牌方投入资金与创意,专业运营机构负责协调执行。例如,broadcast播品牌在衡山坊举办的史努比联名快闪店,以及外滩艺术季期间的品牌活动,都成功将历史街区转变为时尚秀场。

衡山坊史努比快闪,图源:ccasy

4. 科普宣传:从知识传递到社区共创

此外,国内的科普墙绘正经历从“单向教育”向“互动共创”的转型。上海长宁区的科普长廊最初由政府主导设计,居民主要作为受教育对象。近年来,一些社区开始探索“居民提议-政府支持-专业执行”的新模式。

长宁生境花园,图源:上海发展改革

在深圳南头古城的更新中,科普展示与历史文化深度融合。古城墙遗址配备了解说牌和二维码,游客可通过扫码了解明代海防历史。一些社区试点还将墙面作为青少年科创作品的展示平台,增强了社区的互动性和参与感。

04

墙面更新中的多元主体与治理逻辑

从上述案例来看,墙面更新的成功不仅取决于设计创意,更取决于参与模式。国外案例普遍强调“多元主体共治”,政府、基金会、艺术家、居民和企业共同参与,政府端提供制度保障,基金会与非营利组织提供资金与组织力,艺术家负责创意与表达,居民通过共创与维护形成归属感,形成“协商+共建”的更新模式,这保证了项目的长期性与社区归属感。例如在费城,居民亲手参与墙绘,因此他们会自觉维护墙面的清洁和完整。

墙面艺术,图源:nstagram@zeoh.3d

国内案例则更偏向于“政府主导”或“商业驱动”,更新速度快、视觉效果突出。然而,居民在其中往往只是“被动欣赏者”,决策参与度有限,后续维护机制也较为薄弱,导致更新成果难以获得社区自发的守护,缺乏可持续性。事实上,居民的参与方式决定了墙面更新是“表演性的景观”,还是“生活化的场景”。若能引入“艺术共创”的机制,让居民既是欣赏者,也是讲述者与守护者,墙面更新才能真正成为城市更新的长效机制。

综合国内外经验,城市更新中的墙面再生至少有四种可行的方向:

第一,墙绘是最具包容性的方式,它能将艺术与社区生活结合。未来应探索“政府支持+艺术家创作+居民共建”的模式,让墙绘不仅是美化,更是社区认同的纽带。

第二,互动打卡装置能提升城市活力,但需要建立长效机制。政府应与企业、基金会共同设立更新基金,确保互动装置不仅是短期噱头,而能持续运营并服务社区。

第三,将墙面作为时尚品牌的发布舞台,可以提升城市的国际化与时尚感。但在实践中,应在审批环节平衡商业效益与居民日常,避免“华丽背后”的扰民问题。

第四,科普宣传让墙面成为公共教育的场景。未来可推动“政-学-企-社”联合,让居民尤其是青少年群体参与到科普墙的设计和使用中,增强教育性与参与感。

旧改中的墙面更新不是单纯的美化,而是城市文化再造与社区治理创新的结合。它既可以是艺术的画布,也可以是知识的课堂,更可以是商业和时尚的舞台。无论是墙绘、互动装置,还是科普宣传和品牌秀场,其背后都折射出一个关键问题:谁来参与,谁来治理。上海乃至中国其他城市在未来的更新实践中,应更多引入“多元主体共治”的思路,真正让墙面成为“公共生活的肌理”,而非仅仅是“城市表面的化妆”。

原创作者:林欣蓝

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨