少年离乡:携志闯天涯,工厂炼真章

1971 年 12 月 17 日,开封市尉氏县门楼任乡郝寺村的一间农屋里,郝留旺的啼哭声响彻小院。这片豫东平原上的乡村,有着金黄的麦田、清澈的小河,更有着淳朴的家风 —— 父母勤劳肯干的模样,邻里互助友爱的氛围,悄然在他心中种下 “踏实做事、真诚待人” 的种子。少年时光里,他常跟着父辈去田间劳作,“锄禾日当午,汗滴禾下土”,这种面朝黄土背朝天的生活,让他心底萌生了 “一定要走出去” 的愿望。

1990 年,郝留旺从洧川三中毕业。站在人生的岔路口,他没有选择留在乡村,而是怀揣着 “看更大世界” 的憧憬,背着简单的行囊奔赴郑州。凭借着一股不服输的韧劲,他成功应聘到郑州醒狮磨料模具有限公司,被分配到登封分公司,成为电气车间的一员。初入职场的他,深知自己没有过人的天赋,便用 “笨办法” 追赶 —— 别人下班休息,他留在车间研究设备原理;遇到技术难题,他捧着说明书反复琢磨,还主动向老师傅请教。短短几年,凭着肯吃苦的韧劲,他从最初的 “学徒工” 成长为能独当一面的技术能手。

在这里,郝留旺的能力得到了更充分的施展:他熟悉动力车间的每一台设备,能快速判断故障原因,更能带领团队高效完成生产任务。凭借出色的业绩,他先后晋升为动力车间班长、车间副主任,成为企业公认的业务骨干。也正是在这里,他结识了人生的另一半 —— 电厂子弟学校的美术老师耿瑞杰。两人因艺术结缘,常聊绘画、谈审美、分享对山水与自然的喜爱,一本《平凡的世界》,让他们畅聊人生理想与未来,越聊越投机,爱情的种子也悄然萌发。

后来,受市场环境影响,企业发展形势下滑,郝留旺先后调任至荥阳洞林电厂担任电气车间副主任,后又到登电集团水泥厂从事车间电工等工作。此时,已成为他妻子的耿瑞杰已开始利用教学经验开展校外美术辅导,郝留旺便主动承担起后勤与日常打理工作:提前打扫教学场地、采购画材、与家长沟通、照看晚接的孩子。夫妻俩精湛的教学与热情的服务,赢得了学生和家长的认可。这段经历也让郝留旺愈发渴望投身于能传递美好、唤醒热爱的事业,而艺术教育,正是他心中的 “理想之地”。

跨界逐艺:辞职办教育,丹心育桃李

“放弃稳定的工作去创业,万一失败了怎么办?” 面对身边人的质疑,郝留旺没有犹豫 —— 因为他知道,与耿瑞杰携手投身艺术教育,不是一时冲动,而是深思熟虑后的选择。2000 年前后,他毅然从登电集团水泥厂辞职,和妻子一起创办了 “登封市少儿艺术辅导中心”。

最初的辅导中心,只是一间不足 20 平米的小屋子,摆着几张画桌、几盒彩笔,生源也只有寥寥几个孩子。郝留旺既当 “校长”,又当 “后勤”:白天,他帮耿瑞杰整理教学资料、维持课堂秩序;晚上,他骑着自行车走街串巷发传单,向家长传递 “艺术启蒙不是为了考级,而是为了让孩子发现美” 的理念。有一次,为了留住一个因家庭困难想退学的孩子,他主动减免了全部学费,还自掏腰包买了画笔、画纸送到孩子家里。“孩子眼里的光,比什么都重要”,这是他常挂在嘴边的话。

“边走边画,画遍中国”,让孩子们通过绘画认识世界、创造世界。2013 年 5 月,他出版了《边走边画》诗画集;2016 年 10 月,又推出《写生太行山》诗画集。

人生有梦想,心中有大爱。郝留旺始终不忘做一个有社会担当的教育者:他带领艺术宫的老师们连续三年义务到宣化镇蔡沟小学支教,寒来暑往、风雨无阻,让艺术之花开遍乡村,绽放在孩子们渴求美育的心田;每逢重阳节,他会组织学生去敬老院慰问 —— 孩子们表演节目,他则忙着给老人剪指甲、聊家常,还特意准备蛋糕,为当月过生日的老人庆生;汶川地震、玉树地震发生后,他第一时间组织艺术宫师生捐款,还发起 “义卖画作助灾区” 活动,将孩子们作品的义卖所得全部捐给灾区。“艺术不仅是技巧,更是爱心的传递”,他用实际行动,让 “七彩虹” 的名字不仅代表艺术,更象征着温暖。

诗心绽放:从零学格律,妙笔绘山河

郝留旺的诗词之路,并非始于年少积累,而是中年时 “从零起步”。2013 年,他和几位老师合作完成《边走边画》画集后,诗心悄然萌发 —— 花花草草、生活点滴、眼中风景,都想用诗句记录下来。

为了提升知识储备与写作水平,郝留旺在郑州各大图书中心及登封市新华书店陆续购置了《唐诗宋词元曲鉴赏大全》《唐诗 300 首》《宋词 300 首》《元曲 300 首》《一首最爱古诗词》《人间词话》《诗词格律与创作》《毛泽东诗词选》等唐宋名家诗词选集。他如饥似渴地研读这些书籍,反复琢磨、细心领会,每天晚上都看书到深夜。这些积累,为他后来的诗词创作打下了坚实基础。经过几年沉淀,2015 年元月,他出版了《微雨闲情》诗画集,全书分为 “一花一叶一时间”“一山一水一闲情”“一景一物一故事”“一茶一禅一人生” 四部分,字里行间满是积极向上的情感与豁达的人生态度。

2020 年,第十六届 “天籁杯” 中华诗词大赛启动,郝留旺投稿了原创七律《谒杜甫草堂》:“久慕文风与斐章,初春人日谒祠堂。庭前翠柏枝枝茂,阁后寒梅蕾蕾香。伤国多曾挥老泪,忧民总欲断愁肠。大儒遗韵垂千古,茅屋清溪亦沐芳。” 这首诗既描绘了杜甫草堂的景致,又表达了对诗圣忧国忧民情怀的敬仰,最终斩获大赛金奖,他还被授予 “建国 70 周年德艺双馨中华诗人” 称号。拿到证书的那天,他特意买了一瓶酒,和吕金超老师小酌,感慨道:“没想到我这个‘门外汉’,也能写出被认可的诗。”

此后,郝留旺的诗词创作进入 “爆发期”—— 他走到哪里,诗就写到哪里。到瑶里古镇,他写下 “只怨闺中不识面,那知千年清如许”;去太行山写生,他吟出 “太行雄峙入云端,石径蜿蜒绕翠峦”;游览都江堰,他写下 “李冰筑堰镇江河,水旱从人惠蜀多”;就连日常看到窗外的春雨,他也能写出 “细雨润花红,微风拂柳浓” 的清新诗句。他的诗,没有晦涩的典故,却有着最真挚的情感与最鲜活的画面,被诗友评价 “有太白遗风,豪情里藏着细腻,大气中带着空灵”。

2023 年,杜甫诞辰 1310 周年 “诗圣杯” 全国诗词创作大赛启动,郝留旺以一首《七律・咏杜甫》参赛:“乱世飘蓬志未休,一支椽笔写春秋。三吏三别悲民苦,千首万篇诉国忧。茅屋虽破怀天下,诗卷长留照九州。今祭诗魂承雅韵,愿随先生续风流。” 这首诗因 “情感真挚、格律严谨”,从数千篇参赛作品中脱颖而出,获一等奖,他也被授予 “当代诗圣” 荣誉称号,作品还被编入《中华诗词全集》。消息传来,嵩山诗社的同仁们都为他高兴,吕金超更是称赞:“留旺这是‘青出于蓝而胜于蓝’啊!”

光影成韵:镜头追美好,诗画共交融

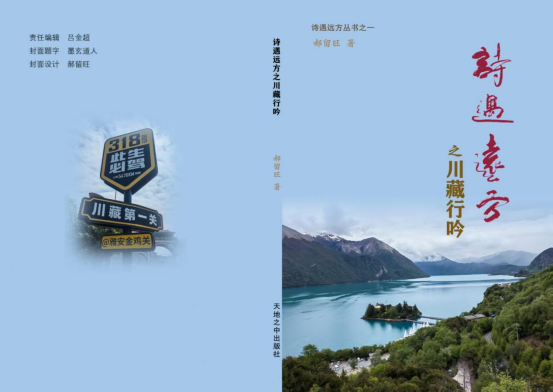

作为中国摄影家协会会员,郝留旺擅长用镜头捕捉自然与人文之美,更独创 “诗画结合” 的呈现方式 —— 每幅摄影作品均配以原创诗词,让 “诗中有画、画中有诗” 的意境落地生根。多年来,他先后出版多部诗画集、摄影诗词集,每一部都是他艺术追求的缩影。

回程后,郝留旺花了一个多月时间整理照片与笔记:他从数千张照片中精选出 138 张,为每张照片搭配一首诗词(其中川藏之行创作 100 余首,加上此前成都之行的 20 多首),汇编成这部摄影诗词集。翻开集子,从阆中古城的黛瓦粉墙到布达拉宫的金顶流光,从羊卓雍措的碧蓝湖水到怒江七十二拐的蜿蜒险峻,每一张照片都像一幅立体的画,每一首诗词都像一段动人的故事 —— 读 “头枕凌云崖,脚踏三江水”(《卜算子・乐山大佛》),再看乐山大佛临江而坐的雄姿,仿佛能听到江水奔腾的声音;读 “玉树江源地,白云圣境悠”(《三江源》),再看三江源草原的辽阔静谧,仿佛能感受到高原风的轻柔。中华诗词学会会员吕金超为这部集子写序时评价道:“留旺的诗,诗中有画;他的照片,画中有诗。读这本集子,就像跟着他走了一趟川藏,看到了常人难见的精彩。”

情融嵩山:诗澄颖水,图映中岳

郝留旺常说,自己是嵩山脚下的一颗小草。来到登封的 30 多年里,他早已融入这片 “天地之中” 的土地 —— 没有嵩山颖水的滋养,就没有他今天的成绩。他深深热爱着这块土地,仅为登封就写下了二百多首优秀诗篇。

初心如磐:谦谨度岁月,热爱伴终生

郝留旺对艺术的热爱,早已融入日常的自律中:他用镜头记录所见,用旋律舒缓心情;工作再忙,也会抽出时间游历山水,为创作积累素材。正如他所说:“诗成为我生命里不可或缺的一部分”,这份执着,让他在艺术道路上不断精进。有一次,为了修改一句诗的韵脚,他反复琢磨到凌晨,直到找到最贴切的词语才肯休息;为了拍到嵩山日出的最佳角度,他凌晨三点就起床登山,在寒风中等待两个多小时,只为捕捉那一瞬间的光影。

尽管成就斐然,郝留旺始终保持着谦逊的态度。面对作品的不足,他从不回避,坦诚 “部分语言仍有锤炼空间”,并表示会 “沿着这条大道努力前行”。这种感恩与谦逊,也体现在他的教育理念中 —— 他不追求 “人前显贵”,只愿 “充实地活着,追求宁静与简约”。他的家里,没有华丽的装饰,却处处透着艺术的温润:客厅墙上挂着一幅汉隶书法,写着 “春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事在心头,便是人生好时节”,字句间满是对平淡生活的热爱;书房的书架上,整齐摆放着诗词集、摄影画册与教学笔记,书桌上的画笔与相机,是他每日相伴的 “老伙计”;阳台角落的几盆绿植,在阳光下舒展枝叶,为空间增添了几分生机 —— 这样的生活,没有喧嚣与浮躁,只有热爱与安稳。

对郝留旺而言,人生中最幸运的事,莫过于有耿瑞杰这位 “灵魂伴侣”。从创业初期挤在小屋里整理教学资料,到如今一起规划艺术宫的未来;从他写诗时耿瑞杰帮忙推敲字句,到他摄影时耿瑞杰帮忙筛选照片;从日常琐碎的柴米油盐,到川藏行前耿瑞杰帮他收拾行囊、叮嘱 “注意安全”—— 两人既是夫妻,也是并肩同行的 “战友”。他在《川藏行吟》后记中写道:“真心感谢我的爱人耿瑞杰在家中默默地付出,使我后顾无忧。” 这份相濡以沫的感情,没有轰轰烈烈的誓言,却在日复一日的陪伴中,成为他逐梦路上最坚实的后盾。

如今的郝留旺,早已是登封乃至河南文艺界、教育界的知名人物:他创办的七彩虹艺术宫,培养了数千名热爱艺术的孩子,不少学生长大后在祖国各地发光发热;他的诗词作品,被收录进《中华诗词全集》,成为许多诗词爱好者学习的范本;他的摄影诗词集,不仅是艺术创作,更成为传递地域文化、自然之美的载体。但他从未停下脚步,心里还装着许多 “小目标”:他想出一本 “嵩山四季” 主题的摄影诗词集,用镜头记录嵩山春的生机、夏的苍翠、秋的绚烂、冬的静谧;他计划每年出一本摄影诗词集,把祖国每个省份的壮美河山用摄影和诗词记录下来;他还想在艺术宫开设公益诗词课,让更多孩子感受传统文化的魅力。

回望郝留旺的人生:从豫东乡村的麦田旁,到工业车间的机器边;从小小的艺术辅导中心,到声名远播的七彩虹艺术宫;从对诗词一窍不通的 “门外汉”,到被授予 “当代诗圣” 的创作者 —— 他的每一步,都走得踏实而坚定。他用诗词记录山河,用摄影定格美好,用教育传递温暖,在平凡的人生里,书写了不平凡的诗意篇章。

而这份 “以热爱为帆,以坚守为桨” 的人生态度,也像一束光,照亮了更多人的逐梦之路。未来,这位从豫东乡村走出的 “诗画双绝” 逐梦人,还将继续带着对艺术的赤诚、对教育的初心,在自己选择的道路上,坚定地走下去,把更多美好传递给身边的每一个人。(阎洧涛)