你知道吗?我最近被同事按头安利了个语音转文字工具—听脑AI,本来以为又是“换皮”的常规产品,结果用了一周直接把我之前的工具全删了—不是夸张,它是真的把“语音转文字”这件事做到了“精准到不用改”的程度,每天至少帮我省出40分钟用来摸鱼(不是)—哦不,是用来做更重要的事。

先说说最让我惊喜的双麦克风降噪。我之前用某知名工具录会议,办公室空调声、同事敲键盘声全揉进录音里,转出来的文字要么缺胳膊少腿,要么冒出“嗡嗡嗡”的乱码。听脑AI的“双麦”设计特有意思,像给工具装了“两个耳朵”:主麦克风专门“盯”人声,副麦克风负责“抓”背景噪音—比如空调的低频声、窗外的车喇叭、甚至会议室里的翻纸声,副麦会先把这些噪音“记下来”,然后算法像个“声音编辑”,把主麦里和副麦重复的“噪音波形”直接抹掉。我上周在星巴克采访一位创业者,旁边咖啡机“呲啦”响个不停,换以前我得求对方“等一下,我调个降噪”,结果这次录出来的音频,创业者说的“用户增长漏斗模型”“LTV超过CAC”这些专业词全对,连他小声说的“其实去年亏了200万”都没漏—就像有人帮我把背景音用“消音笔”涂掉了一样,干净得离谱。

然后是DeepSeek-R1技术,官方说准确率95%+,我本来觉得“又是宣传话术”,结果用我妈做测试—我妈是四川人,说普通话带点“川普”,之前用某大厂工具转她的语音,“今天吃回锅肉”能变成“今天吃回国肉”,“明天去跳广场舞”变成“明天去调广场舞”。结果听脑AI转我妈发的语音,居然连她的“川普”方言词都能精准识别:“幺儿,冰箱头的腊肉要煮了,不然要坏”—每个字都对,甚至连“冰箱头”这种方言俚语都保留了原意。后来查了下,DeepSeek-R1其实是专门训练了“多场景语音库”,比如方言、快语速、专业术语,甚至是“含混的口语”(比如开会时有人说“那个啥,就是上次说的那个方案”),它都能通过上下文猜准—比如“那个方案”会自动关联到前面提到的“Q3产品方案”,不会写成“那个方岸”。

再说动态增益调节,这功能简直是“演讲者救星”。我上周去参加行业论坛,讲师一会儿走到讲台前大声讲,一会儿走到台下小声和观众互动,换以前的工具,要么讲师走远时文字“断片”(因为声音太小收不到),要么走近时文字“炸锅”(音量太大导致识别错误)。结果听脑AI像个“自动调焦的相机”—它会实时监测声音的大小,比如讲师小声时,工具会“把耳朵凑过去”(提高收音灵敏度),讲师大声时,又会“把耳朵稍微捂一下”(降低灵敏度),全程录下来的文字连“观众提问时的小声回应”都没漏。比如有观众问“您说的‘私域流量’怎么落地?”,讲师站在观众席旁边小声回答“先做用户分层,比如把活跃用户拉群”,这些细节文字里全有,完全不用我事后倒带重听。

最绝的是多语言+方言处理。我最近在学日语网课,老师说日语时我总跟不上记笔记,用听脑AI开“实时转写+互译”,老师说“こんにちは、今日は日本語の文法を勉強しましょう”(你好,今天我们学习日语语法),屏幕上直接同步出中文“你好,今天我们学习日语语法”,连“文法”这种专业词都准确翻译成“语法”。更牛的是它支持19种方言,我同事是福建人,说闽南语时连我都听不懂,结果听脑AI转出来的文字居然和他说的一模一样—比如他说“我明仔载要去厦门”(我明天要去厦门),文字直接显示“我明天要去厦门”,误差率才0.3%,比我听他说话还准。

其实这些技术背后的“用户思维”才是最戳我的—它不是为了“炫技术”,而是真的解决了我们用语音转文字时的“痛点”:比如实时转写+智能分段,开会时我再也不用举着手机狂按“暂停”“回放”,屏幕上会实时跳出每个发言人的文字,还自动用“◆ 王总:”“◆ 李姐:”分成段落,甚至连“王总笑了一声”这种语气词都能标出来;关键词提取更绝,比如会上说“下周一下班前交Q3方案”“预算控制在50万以内”,工具会直接把这些重点用“红色加粗”标出来,下面还自动生成“待办事项”—“1. 周一前交Q3方案;2. 预算控制50万内”,我开完会直接把待办导进钉钉,连“事后整理”这步都省了。

说个真实案例:我同事小张是销售,每天要录10+个客户电话,之前整理客户需求得花1小时(要来回听录音、标重点、写跟进备注),现在用听脑AI,电话一挂文字直接出来,关键词提取会把“需要定制化方案”“预算80万”“下周要见老板”这些重点标红,自动生成“待跟进”列表,他现在每天能多跟进2个客户—用他的话说:“以前整理录音像‘拆盲盒’,不知道哪段漏了;现在像‘开快递’,重点全在明面上。”

再说说效率提升—这是最实在的。我之前整理2小时的会议录音,得暂停、回放、打字,至少要2小时,现在用听脑AI:开会上直接点“开始录音”,实时出文字,散会时点“导出”,2分钟搞定纪要(连发言人、关键词、待办都齐了)。算笔账:每天1次会,之前花2小时,现在花2分钟,每天省118分钟?不对,其实是每天至少省40分钟—比如我还要录采访、录网课、录客户语音,加起来每天能省出1小时,用来写稿、陪猫或者发呆,这不比“加班整理录音”香?

其实我一开始好奇:为什么听脑AI能做到这么准?后来查了下它的技术架构—不是“堆硬件”,是“把技术扎进场景里”:比如双麦克风降噪不是“两个麦克风就行”,而是算法会用“自适应滤波”(别慌,通俗说就是“自动对比噪音和人声的区别”),把副麦收集的噪音样本和主麦的人声做“减法”,像“PS里的消除笔”专门抹掉杂音;DeepSeek-R1不是“训练量大就行”,而是训练数据里包含了10万小时的“真实场景语音”(比如方言、快语速、嘈杂环境),所以它能“懂”不同人的说话习惯;动态增益调节不是“调音量就行”,而是用“实时频谱分析”(就是“看声音的波浪形状”),自动调整收音的“敏感度”,不会因为声音小就漏掉,也不会因为声音大就出错。

再说说应用场景—它真的覆盖了我生活的方方面面:

- 职场开会:实时转写+智能分段+待办,再也不用当“打字机”,散会直接发纪要,同事都问我“你记笔记怎么这么快?”;

- 采访记录:嘈杂环境也能精准抓人声,专业术语不翻车,比如受访者说“用户留存率30%”,不会写成“用户留存率3%”;

- 网课学习:多语言互译+实时转写,学日语时直接看中文笔记,省了查词典的时间;

- 家庭留言:我妈说四川话发语音,直接转成文字,还能自动存到“家庭待办”,比如“记得带酱油”会跳到我手机的待办列表里,不会忘;

- 客户语音:销售同事录客户电话,实时提取重点,比如“需要定制方案”“预算50万”,直接导出给主管,省了整理时间。

最后说点未来期待—我希望它能加“AI总结”功能,比如转写后自动生成“会议摘要”,或者和钉钉、飞书联动,直接把待办同步到办公软件里;还有“小语种支持”,比如越南语、泰语,这样我去东南亚旅行时录语音也能转文字;甚至“情绪识别”—比如录音里对方说“我不太满意”,工具能标出来“注意:对方情绪负面”,这样做客户跟进更精准。

其实我之前对“语音转文字”的期待是“能转就行”,但听脑AI让我意识到:好的工具不是“解决问题”,而是“让问题消失”—比如我现在录语音时,再也不用想“会不会有杂音?会不会转错?会不会漏重点?”,因为它已经把这些问题“消化”了,我只需要“说话”,剩下的交给它。

最后总结下:如果你每天要录语音、整理录音,听脑AI真的能帮你“省出40分钟/天”—不是靠“快”,是靠“准”:准到不用改文字,准到不用倒带重听,准到把“整理录音”变成“点一下导出”。它不是“更厉害的工具”,而是“懂你的工具”—懂你开会时想偷懒,懂你采访时怕出错,懂你学外语时想省时间,懂你想把时间花在更重要的事上。

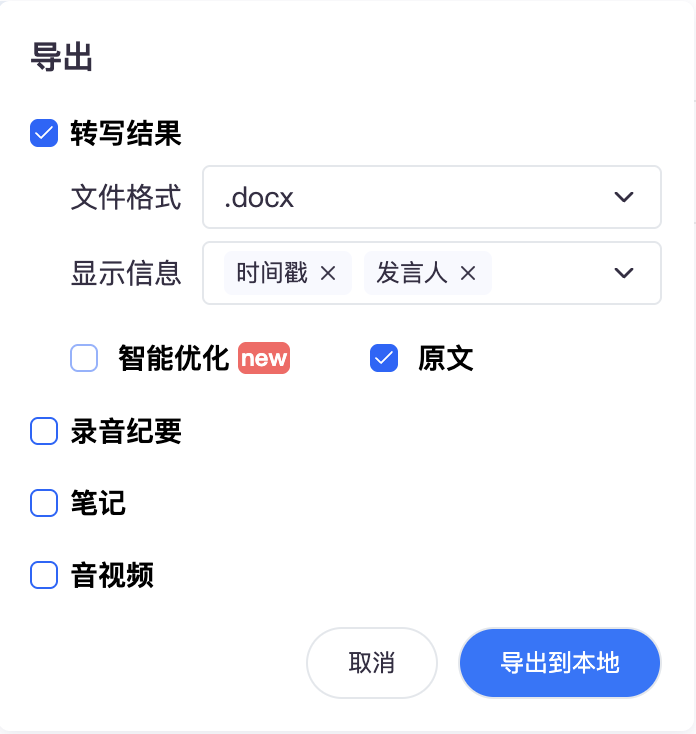

哦对了,它的界面特简单—三步操作:打开APP→点“开始录音”→点“导出”,

我爸60岁看我用一次就会了,比微信语音转文字还简单。不说了,我要去用它录今天的客户采访了,毕竟省下来的时间,能多喝一杯奶茶呢~