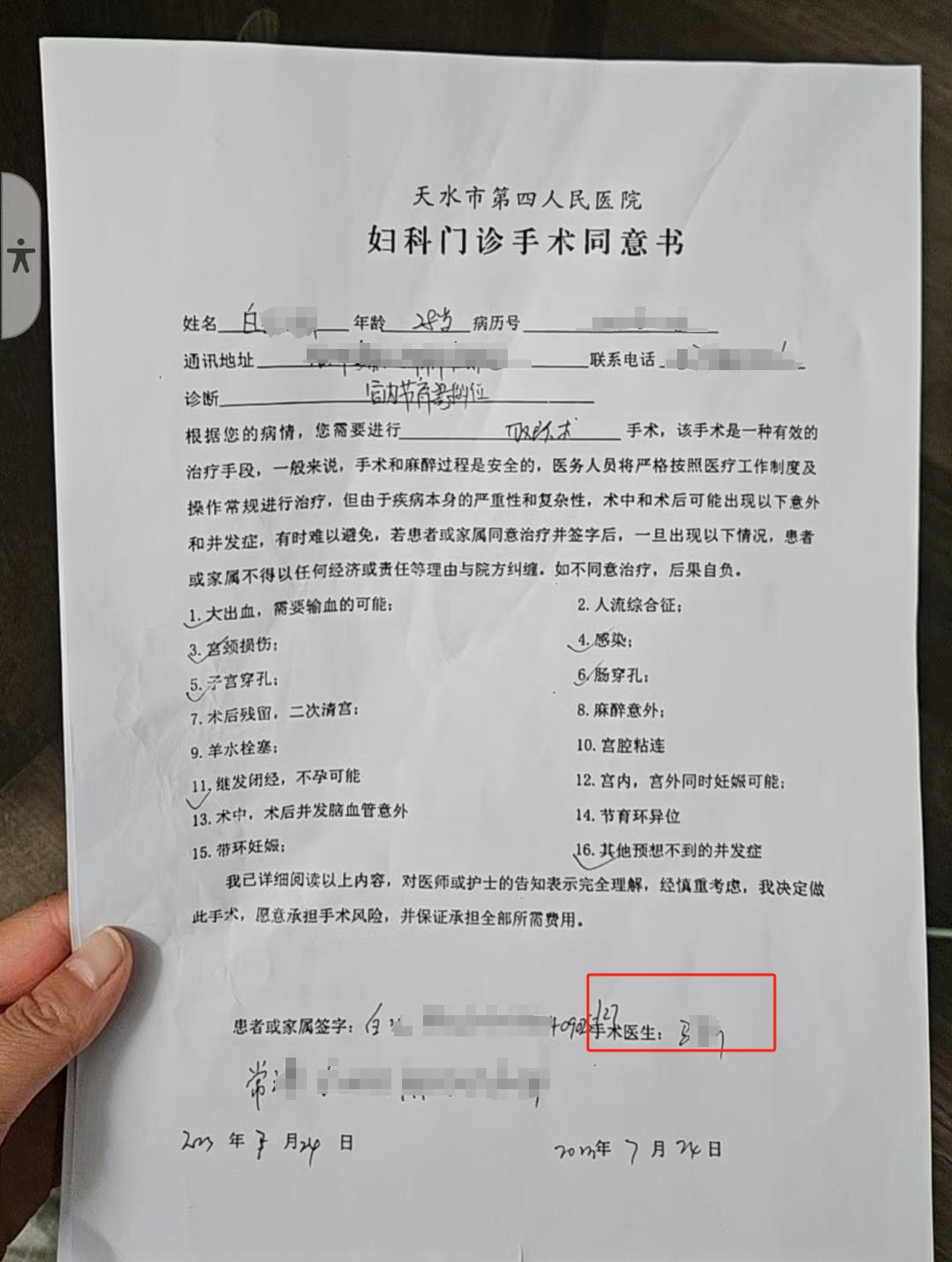

白女士回忆,手术过程中她突然感到剧烈腹痛,要求停止操作。但医生未立即终止手术,反而继续推进,导致子宫穿孔、右侧阔韧带血肿破裂。术后紧急 CT 显示,节育环已异位至盆腔,伴随失血性休克。更讽刺的是,主刀医生竟是一名基层卫生院的进修医师,尽管医院声称 “有上级医生现场指导”,但手术记录中未体现任何风险预警或补救措施。

技术细节:

取环手术的风险等级:根据《医疗机构手术分级管理办法》,取环术属于一级手术,理论风险较低。但当节育环移位或嵌顿时,需升级为二级手术,需主治医师以上职称医师操作。

术中应急处理缺失:当白女士出现血压骤降、意识模糊时,医护人员未启动《医疗纠纷预防和处理条例》规定的应急预案,导致延误抢救黄金时间。

(二)术后推诿与二次伤害医院在术后仅对子宫穿孔进行修补,却未彻底清除盆腔血肿,导致白女士出现闭经、腹部异物感等后遗症。2024 年转院至甘肃省妇幼保健院后,才通过腹腔镜手术取出异位节育环并松解盆腔粘连。司法鉴定显示,天水市第四人民医院的诊疗过错与白女士的损害后果存在 “主要因果关系”,但医院仅愿支付 12 万元赔偿,远低于白女士主张的 58 万元。

法律依据:根据《医疗事故处理条例》第四条,子宫穿孔修补术后构成十级伤残,属于四级医疗事故。若医院存在 “未如实告知病情”“未按规范操作” 等行为,患者可主张医疗费、误工费、精神损害抚慰金等赔偿。

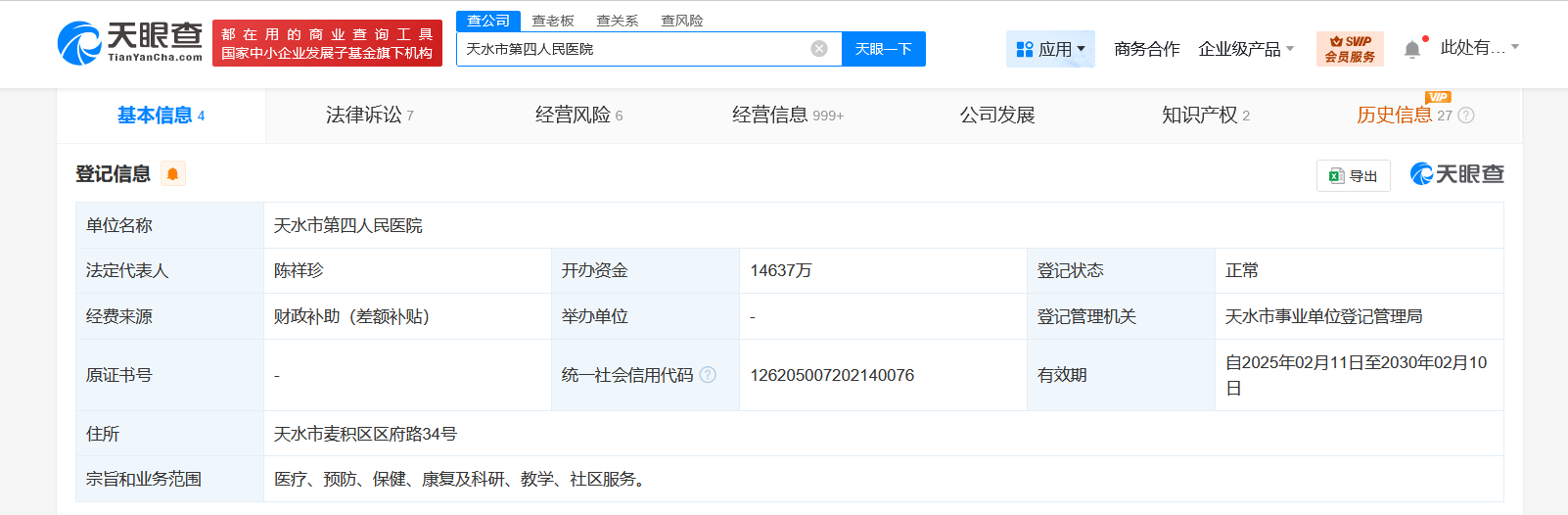

(三)医院的 “前科” 与监管盲区天眼查数据显示,天水市第四人民医院近年多次因违反《医疗保障基金使用监督管理条例》被处罚,2025 年 2 月因过度诊疗、重复收费被罚款 4.1 万元。更值得关注的是,该院 2023 年曾因同类手术操作失误导致另一患者术后感染,但未被列入医疗质量安全不良事件报告系统。这种 “小错不断、大错难纠” 的现象,折射出基层医院监管体系的形同虚设。

二、责任迷局:从进修医生到医院管理的系统性崩塌(一)进修医生的 “背锅” 困局涉事主刀医生为基层卫生院进修人员,虽具备医师资格证,但缺乏三级医院手术经验。根据《住院医师规范化培训管理办法》,进修医师需在带教老师全程监督下操作,但手术记录显示,上级医生仅在术后签字确认,未参与关键操作。这种 “挂名指导” 在基层医院普遍存在,一旦发生事故,进修医生往往成为主要追责对象。

(二)术前评估的形式化流程白女士术前检查显示 “宫颈炎性疾病、宫内节育器下移”,但医院未充分评估节育环嵌顿风险,未进行三维超声或 MRI 检查以明确节育环位置。根据《临床诊疗指南》,取环术前需通过影像学检查确认节育环状态,对于可疑嵌顿病例,应改用宫腔镜取环术。涉事医院的 “一刀切” 操作,暴露出术前评估的敷衍与技术能力的不足。

(三)医院管理的 “三重失守”风险管控失效:医院未建立手术分级授权制度,导致低年资医生违规操作高风险手术。

应急预案缺失:面对术中大出血,医护人员未启动多学科会诊,错失抢救时机。

病历管理混乱:手术记录存在多处矛盾,如 “术前告知书未注明进修医生参与”“术后并发症记录不完整”,违反《病历书写基本规范》。

三、行业黑幕:基层医院的 “安全黑洞” 与制度困局(一)进修医生培训的 “灰色地带”根据国家卫健委统计,2024 年全国基层医院接收进修医生超 30 万人次,但仅 15% 的医院提供系统培训。部分医院将进修医生视为 “免费劳动力”,安排其独立承担高风险操作。这种 “以工代训” 模式在甘肃、陕西等医疗资源薄弱地区尤为突出。

(二)过度医疗的利益驱动涉事医院 2025 年因过度诊疗被处罚的案例显示,其存在 “重复检查、超标准收费” 等问题。这种行为与基层医院财政压力密切相关 —— 在财政补贴不足的情况下,部分医院通过扩大手术量、增加检查项目创收,导致医疗质量下降。

(三)医疗责任险的 “兜底失灵”尽管国内已推行医疗纠纷责任险,但天水市第四人民医院未参保。根据华律网数据,2024 年全国仅 43% 的公立医院投保该险种,且存在 “条款设计复杂、理赔门槛高” 等问题。这导致患者在事故发生后难以获得及时赔偿,被迫走上漫长的诉讼之路。

四、破局之路:构建 “技术防控 + 制度约束 + 全民监督” 体系(一)技术革新:让手术风险可视化AI 术前评估系统:推广北京协和医院试点的 “智能手术风险评估平台”,通过大数据分析患者病历,自动生成风险等级和手术方案。

术中实时监控:在手术室安装行为分析摄像头,通过 AI 识别医生操作是否符合规范,异常时自动触发警报。

术后智能随访:利用可穿戴设备监测患者生命体征,异常数据自动推送至主管医生,实现并发症早发现、早处理。

(二)制度重构:压实全链条责任手术分级动态管理:建立医生手术权限 “积分制”,根据手术量、并发症率等动态调整操作范围,违规三次以上暂停执业。

进修医生双导师制:由带教医院和原单位共同监管,进修期间发生事故的,双方承担连带责任。

医疗质量黑名单:将违规医院纳入信用体系,限制其参与医保定点、职称评审等,倒逼规范管理。

(三)公众参与:打造透明医疗生态手术直播制度:在患者同意前提下,对手术过程进行全程录像,术后提供给患者及家属查看。

医疗纠纷快速调解:借鉴新疆阿拉尔市 “一站式” 调解机制,由综治中心牵头,整合卫健、司法、保险等部门资源,21 天内完成纠纷化解。

全民监督平台:开发 “医疗安全哨” APP,公众可上传违规线索,查实后给予奖励,形成社会共治。

五、结语:手术刀不应成为 “伤人刀”白女士的遭遇,是基层医疗体系积弊的缩影。当进修医生成为 “背锅侠”,当术前评估沦为形式,当医疗责任险形同虚设,每一次手术都可能成为医患关系的 “火药桶”。

正如中国医师协会张雁灵会长所言:“医疗安全不是口号,而是每一个操作细节的严谨。” 从推广 AI 风险评估到完善进修医生培训,从压实医院管理责任到建立快速调解机制,唯有构建 “技术 + 制度 + 公众” 的立体防线,才能让手术刀回归治病救人的本质,让每一位患者在手术台前都能安心托付生命。