中方正式对日反击,宣布暂停进口日本水产,三条财路被断,日本会出兵吗?高市早苗玩完了吗?

在这个世界上,有些账单是可以用钱算清楚的,而有些代价,可能要搭上整个国家的命运才能支付。

从11月19日这个时间节点望去,局势的升级已经不再停留在外交辞令的一来一往,这一天原本喧嚣的贸易通道突然被按下了静音键,而海峡对岸传来的声音却从“警告”变成了实质性的“宣判”。

如果要用一个词来形容日本当下的处境,恐怕没有比“腹背受敌”更贴切的了。

从11月19日的情况来看,日本的渔港码头出现了不一样的场景,在中国方面祭出了一记并没有预设期限、也没有细分名录的重拳。

中方暂停了进口日本水产品,这就意味着在官方宣布解禁之前,任何一种打着日本标签的海鲜产品都将被挡在中国国门之外。

这并非只是“卖不出几条鱼”的小事,翻开2022年的账本,我们可以清晰地看到,日本辛辛苦苦捕捞、养殖并出口的水产品中,有足足22%的份额是依靠中国市场来消化的。

对于任何一个产业而言,突然失去五分之一以上的市场份额,都等同于直接休克,这笔经济账如果不加干预地算下去,仅仅是直接的贸易损失,金额就可能远超1000亿日元。

更致命的在于产业链的连带反应,水产品从来就不是单一的买卖,它的背后是一根长长的链条:近海的渔民、远洋的捕捞船队、港口的冷链加工厂、内陆的物流运输业。

中国这个“超级买家”的离场,意味着这整条产业链上的每一个环节都将发生断裂,鱼卖不出去,加工厂就会停工,冷库爆满,运输车就会闲置。

在这个连环套里,面临困境的绝不仅仅是几个水产公司老板,而是成千上万个以此为生的日本家庭,他们的就业岗位正在这场风波中变得岌岌可危。

但这还只是“第一条财路”的断裂,就在水产业哀鸿遍野的同时,另一场无声的撤退正在航空和旅游领域上演。

由于中国外交部、教育部等多个部门连续发布提醒,建议公民尽量避免前往日本,市场的反应快得惊人,数据显示,大约有50万张原本计划飞往日本的机票被取消,对于严重依赖客流的旅游业来说,这是一个天文数字。

要知道,在日本接待的所有外国游客中,中国游客占据了四分之一的江山,而在日本接收的外国留学生群体里,中国学生更是占据了三成以上的比例。

这些数据的背后是日本酒店业的入住率、餐饮业的翻台率,以及各类零售商店的销售额。

过去,中国游客在购买电器、化妆品和日用品时那股毫不吝啬的消费力,支撑起了无数日本商家的业绩报表。

可现在呢,这股支撑力量被瞬间抽离,日本的零售业作为第三条重要的“财路”,不得不与水产业、旅游业一同陷入寒冬。

这种兵不血刃却又刀刀见血的“经济组合拳”,正在用最直观的赤字告诉高市内阁:在挑衅中国之前,最好先看看自己的钱袋子还剩多少底气。

但是这场经济风暴并非毫无征兆的突袭,将时钟拨回几天前,我们就能看到一条清晰的预警曲线。

从11月10日开始,北京方面的耐心就已经在不断被消耗,短短十天之内,中国外交部、国台办、教育部等机构,针对日方的错误言行,发出的警告和采取的相关措施高达16条。

这种高频率、多部门的密集发声,在外交史上并不多见,每一条警告,其实都是给日本纠错的机会,每一项措施,原本都可以阻止事态继续恶化下去。

尤其是当日本代表专程访华之后,中国国台办和国家安全部再次在这个问题上表明了态度,这也是一次面对面的“最后通牒”。

其中的逻辑非常简单:要想对话,要想关系正常化,撤回涉台的荒谬言论是前置条件,没有任何讨价还价的余地。

可遗憾的是,那个宣称要“武力介入台海”的高市早苗,似乎并没有读懂这份善意背后的严肃。

即使到了11月19日,当日本水产、旅游、零售三大产业已经感受到切肤之痛,东京方面开始对外喊话“希望持续对话”的时候,高市早苗依然死死咬住她那番关于台湾的言论,没有任何撤回的迹象。

这是一种非常讽刺的政治人格分裂,一方面,日本政府看着这一大堆被退订的机票和堆积如山的海鲜,急切地想要缓和气氛,试图通过“求对话”来止损。

另一方面,作为核心人物的高市早苗却在政治上继续逞强,即便这种逞强是建立在国内产业流血的基础之上。

显然,她似乎陷入了一种巨大的赌徒心理,甚至幻想可以通过在台海问题上的“嘴硬”,来换取某种虚幻的国际存在感。

但是她忽略了一个最基本的事实:她的赌注不管是那点有限的自卫队力量,还是严重依赖中国的经济体量,根本不在一个重量级上。

当经济体量不如对手,关键产业又被对方拿捏的时候,所谓的“反制”只能是笑话,而她这种“既然打不过,那就恶心你一下”的心态,除了将中日关系推向僵局,换不来任何实质性的战略利益。

如果说经济上的制裁只是让日本感到疼痛,那么11月19日当天以及随后来自中国军方的声音,则足以让整个日本群岛感到战栗,这标志着中国对日反击已经进入了一个全新的维度。

长期以来,日本国内乃至高市内阁中或许流行着一种侥幸心理:中国不管怎么愤怒,顶多就是在经贸领域设卡,或者中断一下人员往来,绝不会真的动用军事手段。

正是这种误判,支撑着高市早苗敢于在台湾问题上反复横跳,甚至放出“自卫队出兵”这种不仅缺乏常识、更是缺乏理智的狠话。

可是这一次中国决定打碎这个幻想,外交部明确指出,如果日方一错再错,由此产生的一切后果由日方承担。

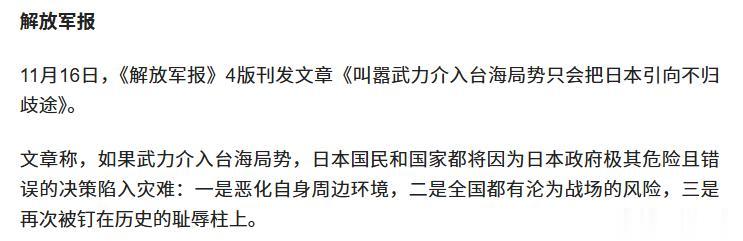

如果说这句话还带有一层外交辞令的含蓄,那么《解放军报》随后的表态就如同一记响亮的耳光,直接把最坏的结果摊在了桌面上:一旦日本胆敢武力介入台海局势,日本全境都有沦为战场的风险。

这句话的分量,远比任何经济数据都要沉重,“全境沦为战场”,这不是什么比喻,而是对于现代战争后果的客观描述。

对于日本这样一个国土狭长、战略纵深几乎为零的岛国来说,这意味着那些还在担心海鲜卖不掉的港口、那些还在因机票退订而发愁的城市,可能在一夜之间面临毁灭性的打击。

这彻底重构了这场博弈的性质,在此之前,日本人算的也许是GDP会掉多少个百分点,失业率会上升多少。

而现在,他们不得不开始计算生存的概率,中国不仅在用市场投票,更是在用国防实力画线,对于高市早苗那些关于动用武力的叫嚣,解放军的回应直击要害:你既然敢提“武力”,那我们就聊聊“战场”。

事态发展至此,棋盘上的局势已经再清晰不过了,中国用一套教科书级别的“组合拳”,兵不血刃地拆解了日本的防御。

在经济上,中国只是“按下了暂停键”,日本的三条财路——水产出口、旅游消费、零售贸易便应声而断,这证明了在高市早苗那些强硬的政治表演之下,日本经济对于中国的依赖是多么的脆弱和真实。

对于日本来说,失去中国这个“金主”,日本的相关产业不仅仅会受到直接的影响,更是伤筋动骨的长痛。

在战略上,中国把底线清晰地刻在了地板上,对于涉台问题的每一次挑衅,反制措施都在升级,从外交部门的言语警告,到经济部门的实质封锁,再到军方媒体的雷霆震慑,每一步都踩在了日本最痛的地方。

在这场高市内阁挑起的外交与经贸冲突中,中国实际上给日本好好上了一课:在绝对的实力差距面前,任何缺乏根基的政治叫嚣,最终都要由本国的国民利益来买单。

高市早苗或许还能在国会或媒体面前维持她“铁娘子”般的强硬姿态,但无论是空荡荡的日本机场,还是滞销在冷库里的海鲜,亦或是那笼罩在列岛上空关于战争的阴云,都在无声地质问她:

为了你在台湾问题上那点毫无胜算的虚荣心,难道真的要拉着整个日本的经济命脉甚至是国家安全去陪葬吗?

如今留给高市内阁犹豫的时间,恐怕已经不多了,而且无论高市早苗如何选择,这代价绝不会比那一千亿日元更便宜。