看到美国网友在Quora上那个“列车凭什么穿楼而过,中国人根本不讲科学?”的灵魂拷问,我差点没笑出声。

朋友这不是不讲科学,这是在尊重地理规律的基础上,展现出一种“化不可能为可能”的工程智慧。

不少人认为,轻轨与居民楼是较难化解的矛盾,

一边是需要平顺空间的交通大动脉,一边是需要安全私密的居住空间。在大部分城市,轻轨绕着楼走,是约定俗成的。

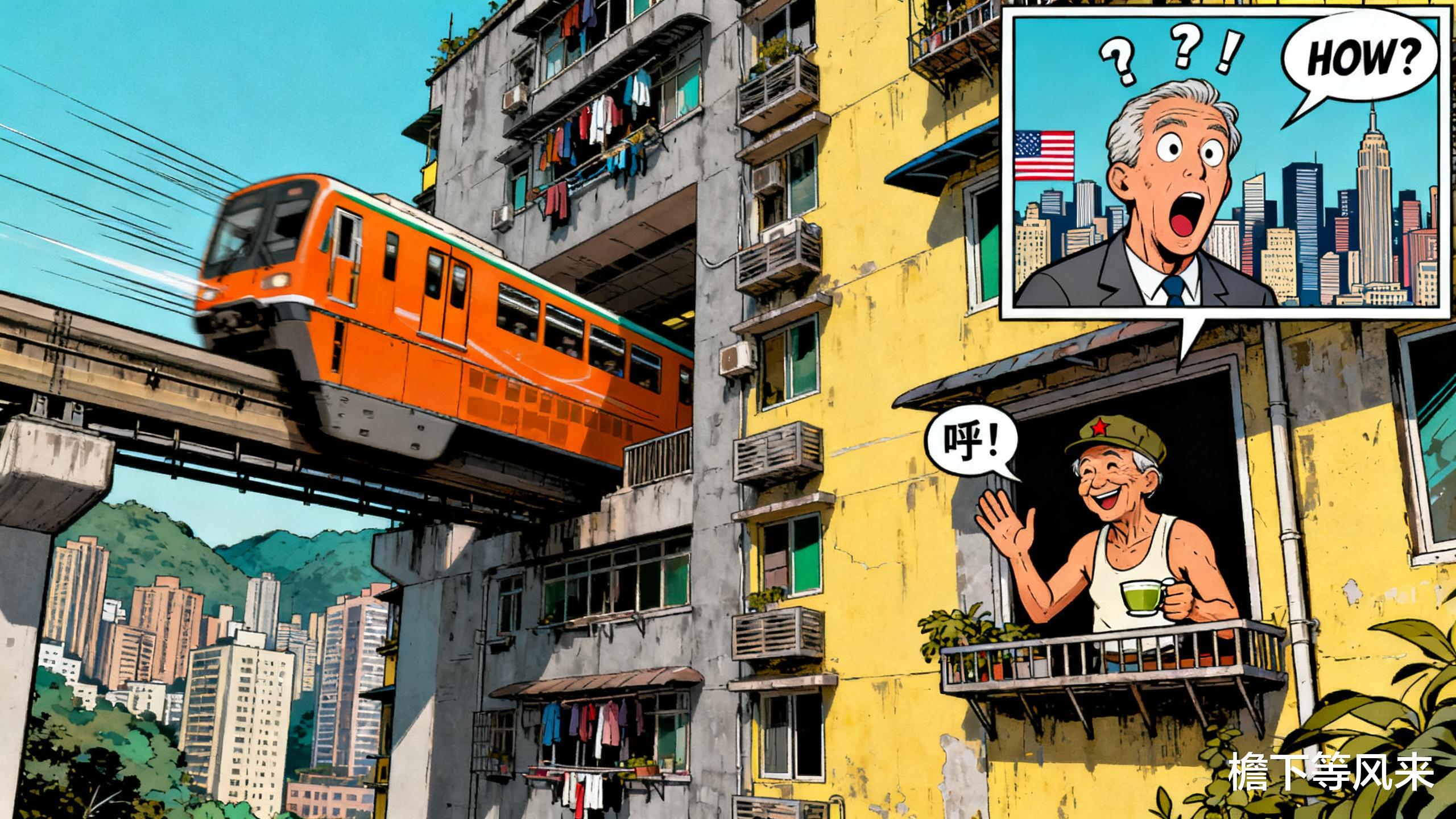

可谁让咱们聊的是山城重庆呢,

那里的地形就像揉皱又摊开的纸张,高低不平,魔幻至极。倘若你非要让轨道环绕建筑延伸,那或许得绕上一个季度才能够走完一站路。

在这般“八维”地形之中,重庆的建设者们并非硬扛,而是选择了融合,

轻轨站李子坝站被他们直接建在居民楼的6层与8层之间,列车呼呼驶过,楼上的人在阳台赏景,楼下的人在等车。

这好像在问:“你家水管漏水了,为啥不把水管移一移,非要直接把它封到墙里面?”

朋友这不叫不讲物理,这叫系统集成,是刻在骨子里的工程哲学。

一位在上海工作多年的德国工程师就曾感慨:“你们把一座城市看作一个可以被整体优化的巨型机器。这不仅仅是技术,这是一种顶层设计思维。我们还在为拆迁一堵墙而烦恼,而中国人已经把轨道当成了建筑的血管。”

这种“向空间要效率”的思维,正是中国基建的独门绝技。

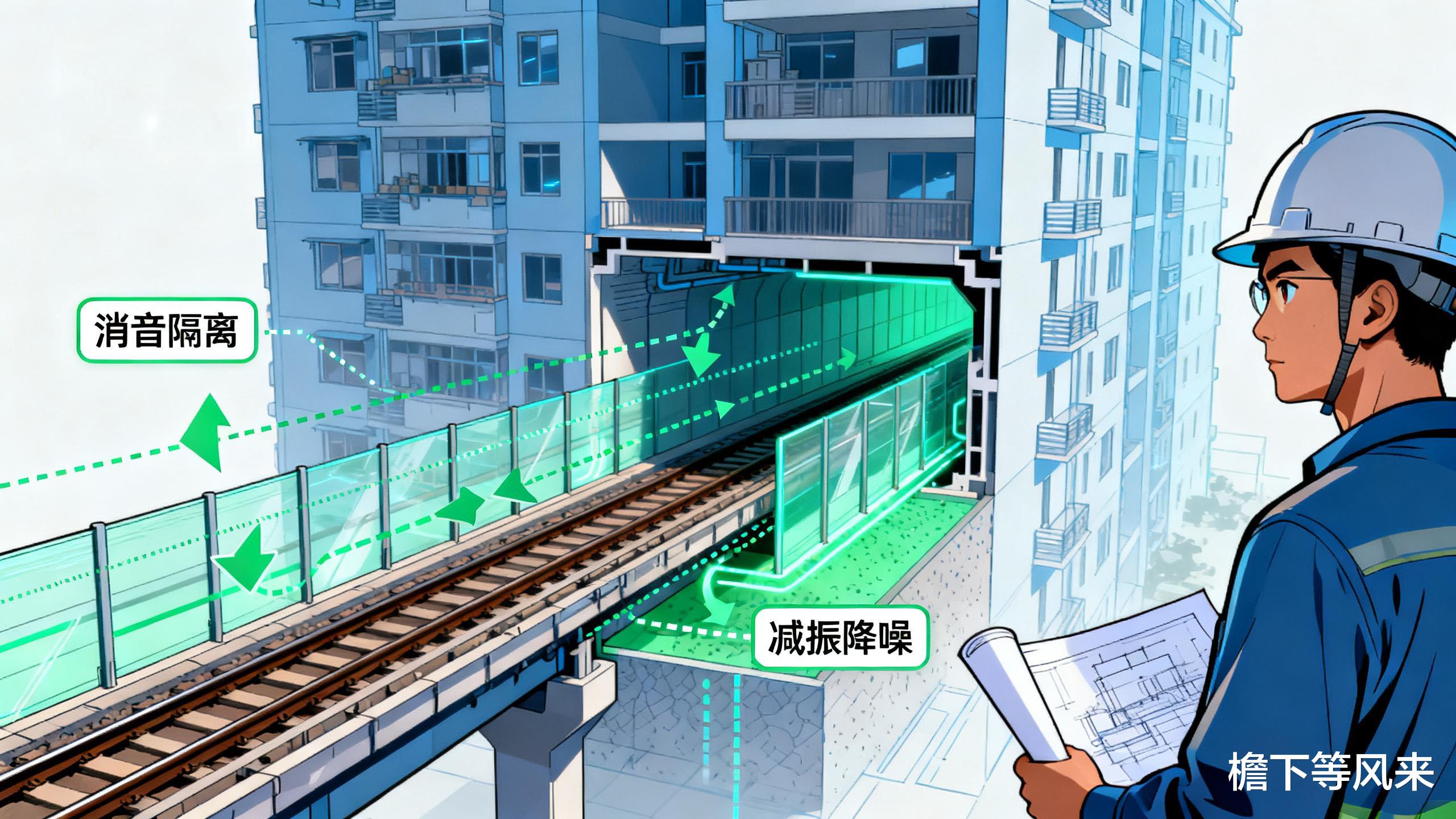

它靠的不是蛮干,而是精密的谋划;若要达成“穿楼”这一目标,必须解决噪音与振动这两个关键问题,

为此他们给轨道安装专门的“消音隔离墙”,让轨道和居民楼的立柱完全分开,在轻轨经过的楼层还特别做了减振降噪的设计。

这使得附近马路上汽车鸣笛的声音,甚至比轻轨通过时的噪音更大。

有一越南网友酸溜溜言道:“这不过是集中力量办大事之权力体现,若换作西方,早被钉子户耽搁十年了,”

这就有点以小人之心度君子之腹了,

这压根不是控制,而是协商后的互利共赢。试想这栋楼因为有了轻轨站,它自身的交通便利性和商业价值是不是也水涨船高了?这才是真正的双赢。

这是将公共设施与私人空间融合的生存智慧,而不是对立。

它很好地阐释了“机遇是留给能够解决问题之人的”,当别的城市还在为地皮发愁之际,重庆人已然将轨道交通打造成为城市最为独特的文化名片。

说到底这不是什么高深的计谋,就是一种朴素的道理。路要越走越宽,朋友要越来越多。

依据官方统计数据可知,重庆轨道交通运营里程超过400公里,日均客运量超过300万人次,李子坝站成为国内外游客热门的打卡地。

这张巨大的城市交通网,不会因为某个地块的梗阻就停止运转。它只会变得更强韧,更智能,更四通八达。

所以说想靠着地理位置“躺赢”的时代可能真的要过去了。

你觉得是世界太复杂,还是有些人的想法太简单了呢?

欢迎评论区留言。

声明:本文内容85%以上是我原创,少量素材借助AI辅助,但所有内容我已严格审核和复核。本文图片来源真实素材或AI原创。本文旨在倡导社会正能量,无低俗不良引导,请知悉。