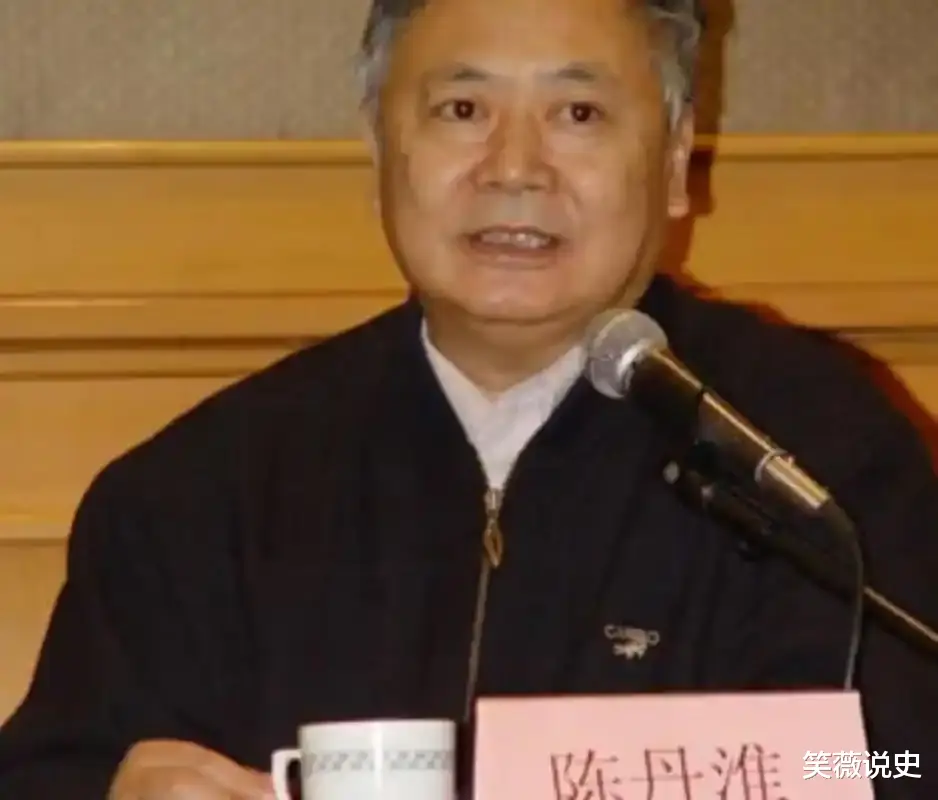

教室里同学们争相比拼父亲官职,唯独他低头沉默。老师再三追问,这个名叫陈丹淮的男孩只轻声说:“我父亲是处长。”——他隐藏了一个惊人的事实:父亲是开国元帅陈毅。

为什么元帅之子要隐瞒身份?严父家风背后,藏着怎样的红色教育智慧?

烽火中的诞生:元帅之子的童年

1943年,华中抗日根据地战火纷飞。新四军军长陈毅在前线指挥作战时,接到后方传来消息:妻子张茜在安置处生下了一个男孩。陈毅欣喜之余,为孩子取名“丹淮”——“丹”寓意赤胆忠心,“淮”纪念淮河畔的抗战岁月。由于战事紧张,陈毅甚至没能亲眼见到新生儿一面。

直到新中国成立后的1952年,9岁的陈丹淮才第一次真正认识父亲。此时陈毅已担任上海市市长,但长年征战使得父子间充满陌生感。陈丹淮后来回忆:“父亲身上有军人的威严,我们起初都有些怕他。”为了弥补缺失的亲情,陈毅一有空就陪孩子们读书、下棋,慢慢融化了隔阂。

铁律家风:元帅的教子原则

身为开国元勋,陈毅对家人有着严格规定:不准搞特殊化、不准透露家庭背景、不准享受特权。他曾对子女说:“你们要记住自己是普通公民,不是‘特殊公民’!”这种严格要求源于陈毅的革命信念。他常提醒家人:“新中国是人民当家作主的国家,我们干部是为人民服务的,不是当官做老爷的。”

在日常生活中,陈毅坚持让子女骑自行车上学、吃食堂大灶。国家配发的公务轿车,绝不允许家人私用。有次妻子张茜因病需就诊,陈毅坚持让她乘坐公共汽车去医院。这些细节深深烙印在孩子们心中,形成了“陈家家风”的底色。

教室风波:那个关于“父亲职务”的谎言

最体现陈毅家规的,是发生在陈丹淮小学时期的一件事。当时班里兴起“比父亲”的风气,孩子们攀比谁的父亲官职大。当同学问及陈丹淮父亲职务时,他按照家规回答:“我父亲是处长。”这个回答引来老师怀疑——因为老师曾见过陈丹淮家门前停着军用轿车(实为陈毅公务车)。

班主任再三追问,陈丹淮始终守口如瓶。事后陈毅得知此事,不仅没有批评儿子“说谎”,反而表扬他遵守家规。考虑到学校风气问题,陈毅很快为儿子办理了转学。这件事成为陈家家风教育的典型缩影,展现了老一辈革命家对子女的严格要求。

将门虎子:文化学习与参军报国

陈毅虽然军务繁忙,但对子女的教育从不放松。他发现陈丹淮学习成绩不佳却想参军时,没有简单否定,而是拿出一本《孙子兵法》问道:“不学习,你能看懂吗?”看着书中深奥的文言文,少年顿时语塞。陈毅借机教导:“没有文化只能当兵,有文化才能为将!”

这番话点醒了陈丹淮。他发奋学习,最终以优异成绩考入哈尔滨军事工程学院,成为我军科技装备领域专家。其他子女也各自成才:长子陈昊苏曾任中国人民对外友好协会会长,三子陈小鲁成为改革先锋,女儿陈珊珊从事外交工作。陈毅曾写诗教诲子女:“汝要学马列,政治多用功;汝要学技术,专业应精通。”

历史回响:红色家风的当代启示

陈毅元帅的教育方式,体现了老一辈革命家的共同特点。刘少奇要求子女“做普通人”,周恩来定下“十条家规”,彭德怀让侄儿“改名换姓”避免特殊化……这种严于律己、不搞特权的作风,成为红色家风的核心精神。

值得注意的是,陈毅并非一味严厉。子女们回忆中,父亲经常用幽默的方式化解矛盾,比如用象棋比喻人生道理,通过诗词传递价值观。这种刚柔并济的教育方式,使得严格的家规充满了人文温度。

【参考资料】《陈毅传》(当代中国出版社)《陈毅家书》(中华书局)《开国元帅教育子女的故事》(中央文献出版社)《红色家规》(中国方正出版社)《陈毅年谱》(人民出版社)《老一辈革命家的家风》(中共党史出版社)《陈毅诗词选集》(人民文学出版社)《哈军工传》(湖南科学技术出版社)