2025年10月18日,一个沉重的消息传遍神州大地:享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病在北京逝世,享年103岁。一颗照亮物理星空的巨星悄然陨落,一位心怀家国的赤子魂归天地,留给世间无尽的思念与永恒的精神遗产。

杨振宁先生的科学之路,始于少年时的一次“狂言”。13岁那年,他在图书馆邂逅《神秘的宇宙》,被宇宙的奇妙所震撼,归家后便向父母宣告:“将来有一天我要拿诺贝尔奖。”这份童真的志向,并非转瞬即逝的空想,而是贯穿一生的信念灯塔。1937年卢沟桥事变爆发后,他随父南迁昆明,16岁便以同等学力考入西南联合大学,在战火纷飞的岁月里,于铁皮屋顶的教室中汲取知识养分。父亲杨武之传授的近代数学思想,王竹溪先生指引的统计力学研究方向,为他奠定了扎实的学术根基。

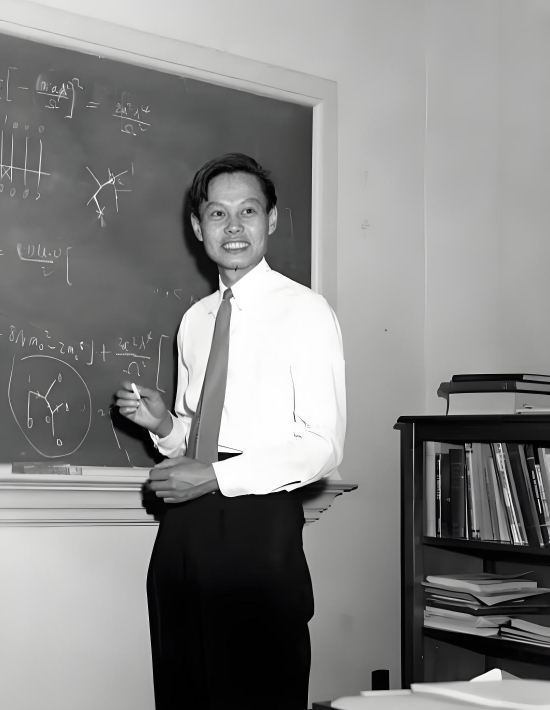

22岁时,他以优异成绩获清华大学硕士学位,成为第六届留美公费生。远渡重洋后,他先赴芝加哥大学求学,在实验物理领域遭遇瓶颈时,幸得泰勒教授点拨,转向理论物理研究,从此如鱼得水。博士后阶段,他进入普林斯顿高等研究所,与爱因斯坦成为同事,在更广阔的学术天地中深耕不辍。西南联大时期习得的群论知识,成为他突破的关键钥匙,让他对“将规范不变性推广出去”产生了执着追求。

在理论物理的疆场上,杨振宁先生以超凡的洞察力和坚韧毅力,创下了不朽功勋。1954年,他与米尔斯合作发表的“非阿贝尔规范场论”(杨-米尔斯场理论),彻底改变了现代物理学的发展轨迹,被公认为与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论相媲美的基础物理理论之一,催生了多个诺贝尔奖成果。这一理论的诞生并非一蹴而就,此前他曾屡次在同一节点卡壳,直到与米尔斯的深入探讨,才终于拨云见日。

1956年,他与李政道共同提出《在弱相互作用中宇称是守恒的吗?》,大胆挑战物理学界公认的“宇称守恒”定律,并设计实验方案供人验证。在多数物理学家坚决反对的浪潮中,吴健雄教授的钴60核实验证实了这一颠覆性猜想。1957年,35岁的杨振宁荣膺诺贝尔物理学奖,兑现了少年时的誓言,更成为“中国人在国际科学上建立不朽功勋的开端”,正如丁肇中所言,他用学术成就为民族赢得了尊严。此后,“杨-巴克斯特方程”的提出,又为物理和数学研究开辟了新方向,其学术影响力跨越多个领域。

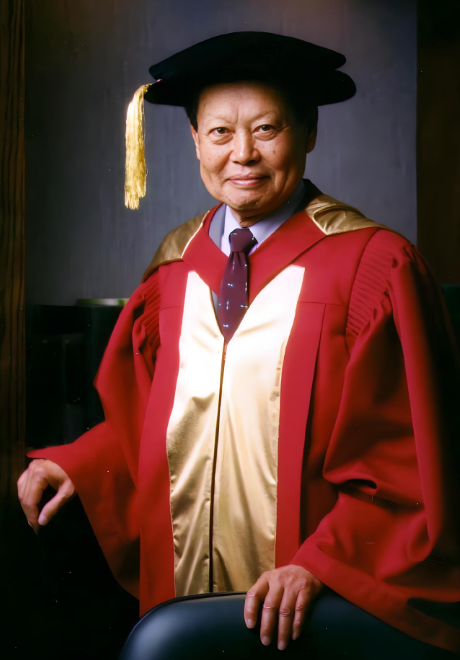

“我的一生走了一个大圈,在清华园长大,于六十多年以后,又回到了故园。”杨振宁先生曾这样形容自己的人生轨迹。1997年起,他担任清华大学高等研究院名誉主任,1999年正式重返清华讲台。2015年,他放弃美国国籍,转为中国科学院院士,直言“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”,用行动践行着父亲“有生应感国恩宏”的嘱托。

归国后的二十余载,他将心血倾注于祖国科教事业。从筹建清华高等研究院时的亲力亲为——选聘人才、筹集经费、规划方向,到力邀林家翘、姚期智、王小云等世界级科学家加盟,他搭建起顶尖学术平台;82岁高龄时,他坚持为大一新生讲授“普通物理”,精心编写教材、开设答疑时间,用“渗透法”将治学经验倾囊相授,受教学生中多人已成长为科研骨干。他曾说一生最关注两件事:“中国的发展,二是物理学的发展”,而将二者结合,便是他毕生追求的“中国的物理”。

“学子凌云志,我当指路松”,《归根》中的诗句是他育人情怀的写照;“请继续努力”,给学生翟荟的最后一封邮件,承载着他对后辈的殷切期许。他用“宁拙毋巧,宁朴毋华”的治学态度,用“帮助改变中国人不如人的心理”的赤子之心,感染了一代又一代中华学人。

如今,先生虽已离去,但他留下的不仅是照亮物理世界的科学理论,更有跨越世纪的家国情怀与治学精神。那颗13岁立志探索宇宙的初心,那份82岁坚守讲台的执着,将永远激励我们在求真之路上步履不停。

杨振宁先生千古!风范长存,薪火永传!