作者 | 八个橙来源 |互联网品牌官

2025年9月,宗馥莉递交辞呈的那一刻,揭开了娃哈哈股权架构的深层裂痕。

这家拥有近40年历史的企业,股权早已呈现“三足鼎立”格局——杭州上城区文商旅集团持股46%(国资),宗家仅占29.4%,剩余24.6%归属员工持股会。

这种结构意味着,“娃哈哈”商标的任何使用都需全体股东一致同意,宗馥莉即便身为董事长,也无法单独掌控品牌使用权。

2024年宗庆后去世后,退休员工对2018年股权回购协议的诉讼,更让股权变动陷入停滞。

此前宗馥莉推动的387件“娃哈哈”商标转让申请,因股东反对被迫叫停。股权枷锁成了她绕不开的死结,也为后续家族分裂埋下伏笔。

而宗馥莉的离职,非但没有终结娃哈哈的内部纷争,反而像一根导火索,点燃了宗氏家族内部的品牌“圈地战”。

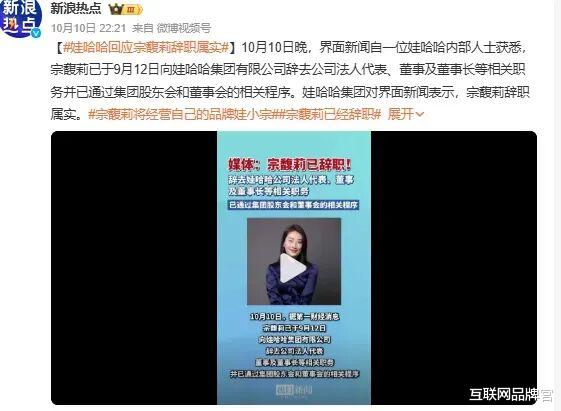

图源:微博

早在2025年5月,宗馥莉控股的宏胜集团就已悄然布局,申请注册覆盖啤酒、零食等新领域的45类“娃小宗”商标,随后更是高调宣布将300亿年销售额定为“娃小宗”的目标。可她的这一举动,却引发了宗氏亲属的“跟风潮”——叔叔迅速推出定位智能饮品的“娃小智”,堂弟则直接将旗下上海饮用水公司更名为“沪小娃”,这些品牌名称中都带着“娃”字,明眼人都能看出,这是在蹭取“娃哈哈”数十年积累的国民认知度与品牌信任度。

图源:微博

这场毫无节制的家族品牌裂变,很快就显现出恶果。

娃哈哈核心产品线遭受重创,市场数据显示,曾经风靡全国的AD钙奶在华东核心市场销售额下滑37%,占据企业半壁江山的纯净水业务,市场份额也从18%跌至12%。

当一个国民品牌的亲属们都开始“自家人抢自家人生意”,消耗着消费者对“娃哈哈”的信任时,这个曾经的行业巨头,还能守住自己的市场根基吗?

在我看来,这种短视的“蹭流量”行为,不仅是对宗庆后先生毕生心血的不尊重,更是在亲手摧毁“娃哈哈”数十年建立的品牌护城河。

面对内有家-族品牌分流客源、外有农夫山泉等竞品挤压市场的内忧外患,娃哈哈集团的反击显得迅速而狠辣。

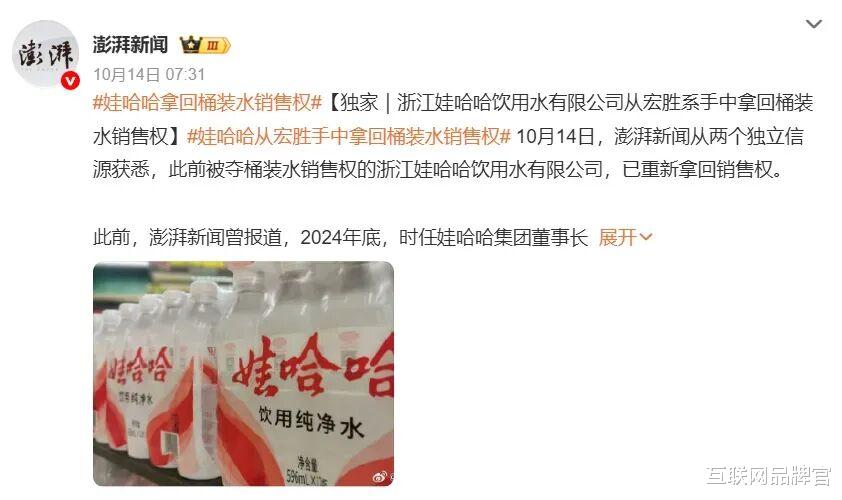

2025年10月13日,一则人事变动通知在企业内部引发震动:宗馥莉麾下两大核心高管——宏胜生产中心总监严学峰、人力部长祝丽丹,岗位突然被调整为“待定”,既未明确新的任职方向,也未说明调整原因。

更值得玩味的是,严学峰此前刚解除纪委审查返岗不久,而他担任法定代表人的迅尔商贸,刚接手娃哈哈桶装水销售权半年,如今桶装水销售权被集团强行收回,这一系列操作,很难不让人联想到是集团在刻意斩断宗馥莉在企业内部的“左膀右臂”。

图源:微博

渠道战场的交锋则更为激烈。娃哈哈集团直接向全国经销商下发“二选一”通牒:凡是代理“娃小宗”及其他宗氏亲属品牌的经销商,将被立即取消娃哈哈产品的代理资格。

这一招可谓直击宗馥莉的要害——尽管宏胜系通过多年合作掌控了娃哈哈九成以上的生产环节,但销售端仍高度依赖集团原有联销体渠道。

不过这种“一刀切”的渠道管控方式,虽然短期内能守住娃哈哈的核心销售网络,但从长远来看,是否会引发经销商群体的不满,进一步加剧企业与宗氏家族的对立?

在我看来,这种以“对抗”代替“沟通”的做法,只会让娃哈哈陷入更深的内耗。

还有,宗馥莉为“娃小宗”定下的300亿年销目标,在业内看来堪称一场豪赌。

图源:微博

要知道,2024年娃哈哈集团整体营收虽达到700亿,但这其中包含了宗庆后先生离世后消费者的“情怀消费”加成。

更严峻的是,宗馥莉此前在品牌创新上并无成功先例——2016年她主导推出的年轻化饮料品牌KELLYONE,因定价过高、渠道适配不足,最终在上市不到两年后就惨淡收场,市场份额几乎可以忽略不计。再看当前的市场环境,饮用水领域农夫山泉、怡宝已联手垄断60%的市场份额,果汁饮料市场有汇源、统一强势盘踞,就连娃哈哈曾经的优势领域——儿童饮品市场,也面临着元气森林、喜茶等新消费品牌的冲击。

在这样的竞争格局下,“娃小宗”既要面对宗家同类品牌的内耗,又要突破娃哈哈集团的渠道封锁,还要与早已站稳脚跟的竞品争夺市场,实现300亿年销目标的难度可想而知。

在我看来,宗馥莉的野心固然值得肯定,但脱离市场实际、忽视内部矛盾的目标设定,更像是一场孤注一掷的冒险,最终很可能不仅无法实现目标,还会让宏胜集团陷入资金链紧张的困境。

复盘这场娃哈哈的内部混战,不难发现,其本质是股权结构失衡引发的必然结果。

宗庆后先生生前未能完成的股权梳理,让娃哈哈从一开始就陷入了“无主之地”的尴尬境地——国资股东追求资产保值增值,宗家希望传承家族产业,员工持股会则关注自身利益回报,三方诉求难以调和,最终导致企业决策效率低下,内部矛盾不断激化。

如今“娃字辈”品牌各自为战、互相围剿,看似是家族成员在争夺市场份额,实则是在透支“娃哈哈”几代人积累的品牌信任。

当宗馥莉带着宏胜系在新品牌领域冲锋陷阵,当娃哈哈集团为守住阵地举起渠道屠刀,当宗氏亲属们为分一杯羹纷纷推出“山寨式”品牌,受伤的从来都不是某一方势力,而是这个承载着无数国人记忆的国民品牌。

300亿的赌局才刚刚开局,可娃哈哈的黄金时代,似乎已经在这场无休止的内部分裂中悄然落幕。

我们不禁要问,难道就没有一种方式能让各方放下分歧,共同守护“娃哈哈”这一国民品牌吗?

在我心中,答案应该是肯定的,但前提是所有参与者都能摒弃短期利益,以企业长远发展为重——可惜的是,从目前的局势来看,这样的愿景还太过遥远。

评论列表