参考来源:《明史》《明太祖实录》《国初群雄事略》等史料部分章节仅代表笔者个人观点,请理性阅读

洪武二年(1369年)七月初七,柳河川军营内传来一阵急促的呼喊声。军医急匆匆赶到中军大帐,可当他掀开帐帘的那一刻,眼前的景象让他目瞪口呆。

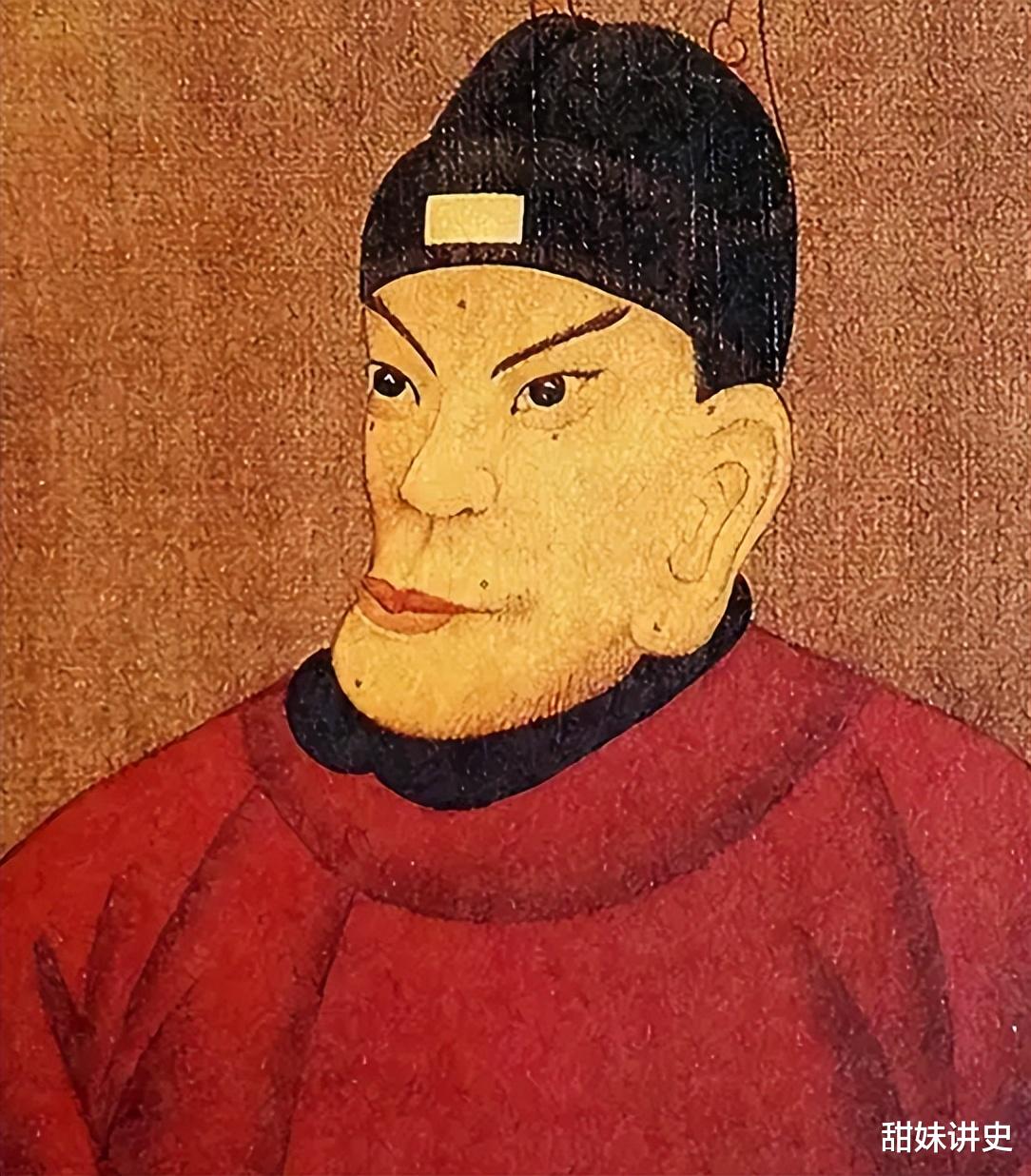

躺在床榻上的,是那个被朱元璋誉为"天下奇男子"的常遇春——这个曾经"每战必先,未尝败北"的猛将,此刻却气息全无。

常遇春死了,年仅39岁。

这个消息传回应天府(今南京),震撼了整个朝廷。要知道,就在一个多月前,常遇春还在北征途中攻克元大都(今北京),为明朝一统天下立下了最后的功劳。这样一个正值壮年、战功赫赫的开国名将,怎么会突然暴死在归师途中?

更让人疑惑的是,常遇春的死状极其突然——健康的人不会无缘无故猝然而亡。

常遇春,字伯仁,濠州怀远(今安徽怀远)人。

元朝末年,天下大乱,群雄并起。至正十年(1350年),20岁的常遇春眼看着元朝统治日益腐败,民不聊生,决心投身军旅,寻找能够改变乱世的明主。

史书记载,常遇春身长八尺,膂力过人,善用槊。年少时就在乡里以勇武闻名,被称为"常十万",意思是他一个人能顶十万兵马。

最初,常遇春投靠了起义军将领刘聚。可刘聚只是个小军阀,胸无大志,常遇春在他手下感觉英雄无用武之地。至正十五年(1355年),25岁的常遇春在和阳投靠了朱元璋。

那时候的朱元璋虽然已经占据滁州一带,但在众多起义军中还不算最强。

可常遇春一见朱元璋,立刻被这个人的气度和远见所折服。朱元璋也是慧眼识英雄,见常遇春器宇不凡,当即厚加礼遇。

【二】常十万的传奇战绩常遇春投靠朱元璋后,如鱼得水,很快就展现出了惊人的军事才能。

至正十五年(1355年),朱元璋决定渡江攻取集庆(今南京),常遇春被任命为先锋。面对元军的江防,常遇春展现出了过人的勇敢和智谋。

最让人称道的是采石矶渡江之战。当时元军在长江南岸设置了重重防线,朱元璋的军队一时难以渡江。常遇春主动请缨,选择在采石矶这个险要之地强行渡江。

那一战,常遇春亲率数百精锐,冒着箭雨强渡长江。《明史》记载,常遇春"身先士卒,众皆披靡",元军被他的勇猛震慑,江防很快就被突破。这一战为朱元璋占领集庆奠定了基础。

渡江成功后,常遇春的名声传遍江南,军中都称他"常十万"。这个外号的来历很有趣——每次出征前,常遇春都会豪气干云地说:"给我十万兵马,我能为主公扫平天下!"

随着朱元璋势力的不断扩大,常遇春的地位也水涨船高。他不仅是冲锋陷阵的猛将,更逐渐成长为独当一面的统帅。

至正二十年(1360年),陈友谅自立为汉王,率领号称60万的大军攻打应天府(今南京),这是朱元璋政权面临的最大危机。在这个关键时刻,常遇春展现出了卓越的军事指挥才能。

在龙湾大战中,常遇春与徐达分别担任左右翼主将,与陈友谅的水陆大军正面交锋。

面对数倍于己的敌军,常遇春采用诱敌深入的战术,先是佯装不敌后撤,引诱陈友谅的军队离开长江进入龙湾内湖,待敌军阵型松散后,常遇春突然率军猛攻,打得陈友谅措手不及。

这一战,朱元璋大获全胜,陈友谅的大军几乎全军覆没。常遇春因功被封为鄂国公,成为朱元璋手下最信任的将领。

至正二十三年(1363年)的鄱阳湖大战,更是常遇春军事生涯的巅峰之作。这场历时36天的水战,汇集了双方近百万军队,堪称中世纪世界最大规模的水战。

在这场决定明朝命运的大战中,常遇春表现神勇。当陈友谅的巨舰"混江龙"横冲直撞时,常遇春亲率火船队死战,最终陈友谅中箭身亡,汉军彻底溃败。

想要理解常遇春为什么获得如此高的评价,还需要了解他在明朝建立过程中的关键作用。

击败陈友谅后,朱元璋的主要对手就是张士诚和北方的元朝残余势力。至正二十七年(1367年),朱元璋称吴王,开始北伐统一全国的最后阶段。

洪武元年(1368年)正月,朱元璋在应天府称帝,建立明朝。同年,常遇春与徐达一起率领25万大军北伐。这次北伐堪称经典:八月,明军攻克元大都(今北京),元顺帝北逃,元朝在中原的统治正式结束。

常遇春在这次北伐中表现卓越,《明史》记载他"所向皆捷,未尝败北"。特别是在攻克大都的战役中,常遇春率军击败元军主力,为明朝一统天下立下了最后的功劳。

可是,就在胜利的归途中,悲剧发生了......

【四】突然死亡的疑点分析洪武二年(1369年)七月初七,回师途中的常遇春突然在柳河川(今河北保定地区)暴病身亡。《明太祖实录》记载:"开平王常遇春卒于柳河川,年四十。遇春自少从军,身经百战,未尝败北...暴疾而薨。"

消息传到应天,朱元璋震惊不已。他立即下诏,追谥常遇春为"忠武",并亲自为他撰写了祭文。

看到这里,你可能会想:这样一个功勋卓著的开国名将,为什么会在人生最辉煌的时刻突然死去?

官方的记录很简单:常遇春"暴疾而薨",意思是突然患急病去世。可这个解释让很多史学家感到疑惑:

为什么一个正值壮年、身体强健的武将会突然暴病?常遇春刚刚完成了北伐大业,身体状况应该不会有大问题。

为什么史书对常遇春的死因记录得如此简略?对于这样重要的开国功臣,按理说应该有更详细的记载。

为什么常遇春死后,朱元璋虽然表示哀悼,但很快就不再提起这件事?

这些疑点让后世史学家产生了不同的推测。有人认为常遇春确实是病死的,也有人怀疑他的死另有隐情。

那么,哪种可能性更大?常遇春的死,到底隐藏着什么秘密?

想要理解常遇春的死因,需要仔细分析当时的具体情况。

洪武二年七月,39岁的常遇春正处于人生的巅峰时期。他刚刚与徐达一起完成了北伐大业,攻克元大都,可以说是功成名就。在这种情况下突然暴死,确实让人感到意外。

从医学角度分析,古代的"暴疾"通常指突发性疾病,比如心脑血管疾病、急性感染等。常遇春常年征战,生活不规律,饮食条件也不好,患这类疾病的可能性确实存在。

而且,古代的医疗条件很差,很多在现代看来可以治愈的疾病,在那时都可能致命。特别是在行军途中,缺医少药,一旦发病很难得到及时救治。

但也有史学家提出了不同的看法。他们认为,常遇春的死时间过于巧合——刚好是在完成最重要的军事任务、声望达到顶峰的时候。这种巧合让人不得不产生联想。

不可否认的是,常遇春确实存在功高震主的可能性。

朱元璋虽然建立了明朝,但作为开国皇帝,他对功臣的态度始终比较复杂。一方面,他需要依靠这些人来稳定江山;另一方面,他又担心这些人会威胁皇权。

常遇春的情况特别值得关注。他不仅军功显赫,而且在军中威望极高,士兵们都愿意为他效死。《明史》记载,常遇春"每战必先,未尝败北",这样的战绩在开国功臣中是独一无二的。

更重要的是,常遇春性格直爽,从不隐瞒自己的想法。史书记载他经常在朝堂上与朱元璋讨论军事问题,有时候观点不同还会争论。这种性格在朱元璋看来,可能既是优点也是潜在威胁。

不过,需要注意的是,朱元璋大规模清洗功臣主要发生在洪武十三年(1380年)的胡惟庸案和洪武二十六年(1393年)的蓝玉案。常遇春死于洪武二年,比这些大案早了十几年。如果说朱元璋当时就已经开始有计划地清除功臣,似乎证据不够充分。

【六】关于死因的合理推测从现有史料来看,常遇春的死因主要有几种可能性:

第一种可能是急性疾病。古代行军条件艰苦,饮食不规律,容易引发各种疾病。常遇春常年征战,身体负荷很重,在完成艰苦的北伐任务后,很可能缘于过度劳累而引发急病。

现代医学认为,过度疲劳可能导致心脏病、脑血管病等突发性疾病,这些病在古代医疗条件下确实很容易致命。而且,39岁正是这类疾病的高发年龄。

第二种可能是感染性疾病。行军途中卫生条件差,容易感染各种疾病。特别是在夏季(常遇春死于七月),天气炎热,食物容易变质,水源也可能被污染,引发急性感染的可能性很大。

第三种可能确实存在被害的嫌疑,但这种可能性相对较小。

主要原因是时间不对——如果朱元璋真的要清洗功臣,他应该会等到政权更加稳固之后。洪武二年时,明朝刚刚建立,北方还有元朝残余势力,正是需要用人的时候。

而且,朱元璋对常遇春的死确实表现出了真正的哀悼。他不仅追谥常遇春为"忠武",还下诏厚葬,这些都不像是演戏。

从朱元璋的后续行为来看,他对常遇春的死确实感到意外和痛惜。

《明太祖实录》记载,朱元璋得知常遇春死讯后,立即下诏:"开平王遇春,自起兵以来,从朕征战,功劳最多...今遽死于军中,朕甚惜之。"

更重要的是,朱元璋对常遇春的家人给予了特殊照顾。常遇春死后,他的儿子常茂被封为郑国公,地位仅次于徐达等少数几个顶级功臣。如果朱元璋真的对常遇春有所忌惮,不太可能对其子如此厚待。

从时间线来看,朱元璋真正开始大规模清洗功臣是在洪武十三年(1380年)胡惟庸案之后。这比常遇春的死晚了11年。在这11年里,朱元璋对其他功臣基本上都是信任和重用的态度。

常遇春到底是怎么死的?这个问题确实困扰了史学家很多年,但从现有的史料证据来看,最合理的解释还是急病猝死。

支持这个结论的理由主要有几个:

一是时间不符合政治谋杀的逻辑。洪武二年时,明朝政权还不够稳固,朱元璋正需要依靠功臣来巩固统治,这时候杀死最重要的军事将领显然不明智。

二是朱元璋的后续行为表明了他的真实态度。他对常遇春的死表现出真正的哀悼,对常家后人也给予了特殊照顾,这些不像是做戏。

三是常遇春的死符合古代征战将领的一般规律。长期征战、生活不规律、精神压力大,这些都容易引发突发性疾病,在医疗条件差的古代确实很容易致命。

当然,我们也不能完全排除其他可能性。毕竟史料有限,而且古代史书记录往往会隐瞒一些敏感信息。但基于现有证据,急病猝死是最合理的解释。

常遇春的死确实是一个遗憾。如果他能多活几年,也许明朝的历史会有所不同。但无论他是怎么死的,他的军事才能和战功都是不可否认的。他用短暂的一生,书写了一段传奇,也为明朝的建立立下了不朽功勋。

也许,这就是乱世英雄的宿命:他们在战场上能够所向无敌,却无法战胜命运的无常。常遇春的死,提醒我们珍惜那些为国家和民族做出贡献的英雄,也让我们明白,即使是最勇敢的人,也要面对生老病死的自然规律。

在那个动荡的年代,常遇春能够凭借自己的勇敢和智慧,从一个普通农家子弟成长为开国名将,本身就是一个奇迹。虽然他的生命只有39年,但这39年过得精彩而充实,留下的功绩足以让后人铭记。

这,或许就是对常遇春最好的纪念。