在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

10月28日,重庆工商大学法学与社会学学院《经济法》课堂上,大一新生李某因抽背环节表现欠佳,与授课胡老师产生冲突。这场看似寻常的教学摩擦,经网络发酵后演变成一场关于师生边界、网络言论尺度与法律责任的公共讨论。

面对舆论风波,胡老师迅速作出法律回应。她通过微信群要求学生提供证据,并强调“网络不是法外之地”,宣布回渝后将启动法律程序。这份措辞强硬的声明,既展现了教师的维权决心,也折射出教育场景中权力关系的复杂性——当学生以网络为盾牌发声时,教师同样可以举起法律武器捍卫权益。

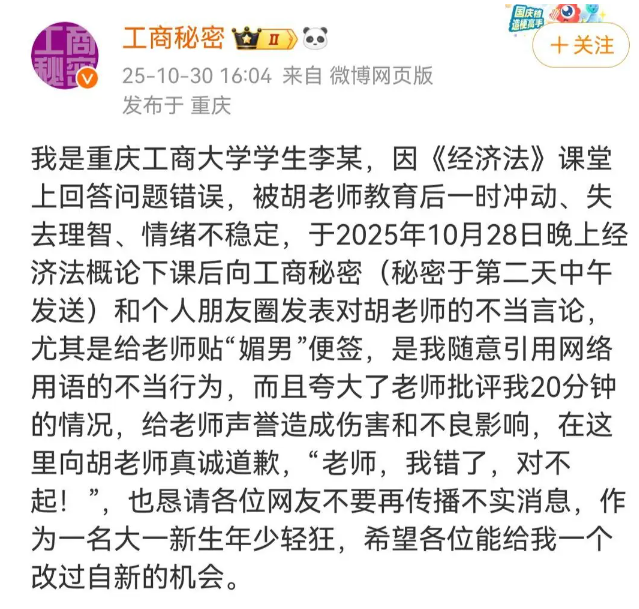

事件转折出现在10月30日。李某通过同一平台发布道歉声明,承认“情绪失控”“夸大批评时长”并随意使用“媚男”标签。这位大一新生的道歉中,既有对不当言论的悔意,也透露出年轻学子在公共表达中的稚嫩与冲动。胡老师则明确表示不接受道歉,强调“法律是底线”,这一回应将事件从情感层面推向法律维度。

法律界人士对此展开专业解读。成都律师陈小虎指出,名誉权侵权需满足“内容不实”和“广泛传播”两要素;王建律师则认为“工商秘密”的匿名发布已构成对教师名誉的实质损害。这些法律分析为事件提供了理性框架——无论动机如何,公共场域的言论都需以事实为基,以法律为界。

10月31日,学校辅导员回应称“相关部门正在处理”,而胡老师至记者发稿前未对起诉事宜作出最终表态。这场风波至此已超越简单的师生矛盾,成为透视网络时代言论边界、教育伦理与法律责任的典型案例。

当课堂抽背触发情绪洪流,当匿名账号成为维权工具,当法律声明遭遇道歉声明,我们更需冷静思考:在人人都有麦克风的时代,如何让理性表达超越情绪宣泄,让法律精神守护教育本真?这或许才是这起事件留给我们最深刻的启示。

评论列表