作者:郑光中 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复

本篇原载于2015年版《百年莲花池》,原名为《九师附小遇恩师——我的启蒙老师谭训鹄》,经九江市浔阳区政协文史委员会授权刊发,编者对原文进行了必要的修订。

续前篇《九江文史 | 九师附小读书记,1951-1956年(上)》

五、朝气蓬勃的教师队伍九江师范是面向九江地区十个县输送优秀小学教师的学校,而九江师范附小就是九江师范的实习基地,也是九江师范的重要组成部分。

九师附小每年从毕业生中选拔一批优秀学生留在附小工作。其中有张仕云、周彩霞、蔡报奎、陈尚仁、张爱国、柳邦镇、郭炎林、吴锻石、段利英、余云、张敏、郭得威、周丛新、张绪晋、胡茂皮等人。这些人大多数在附小工作一、二年后,就会调到市局学校担任校长工作,有的调到党政部门工作。

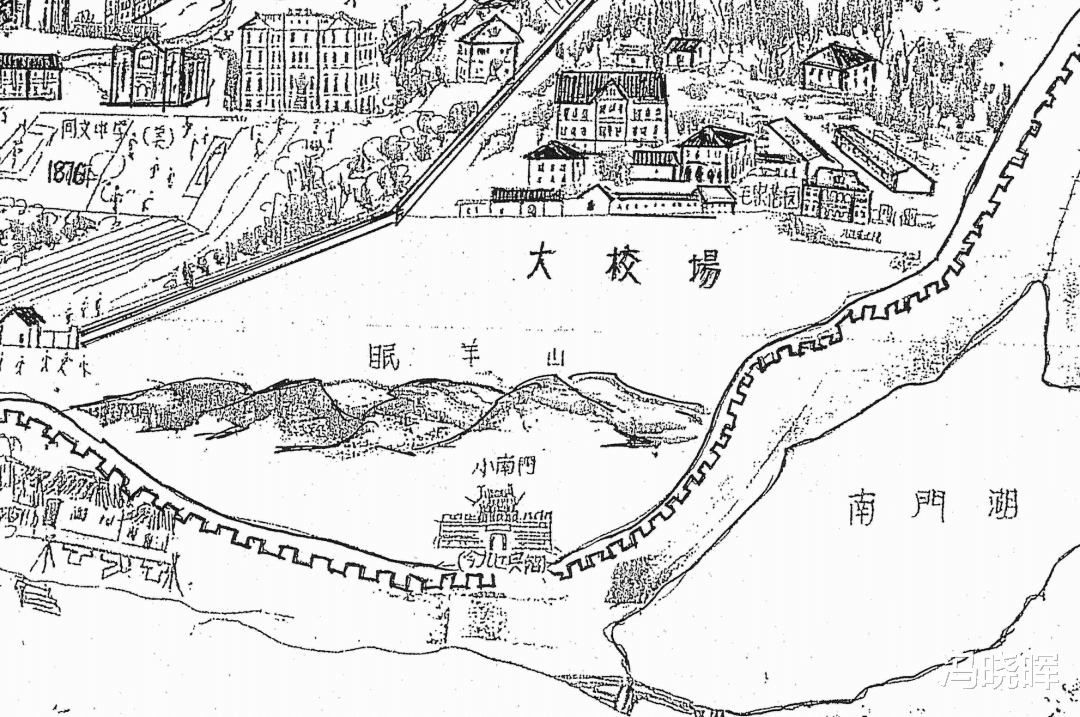

清末民初九江街区图(局部) 郑光中绘 1988年

柳邦镇原在九师附小组织学生制作航空模型,参加省市比赛。1953 年调到九江市体委工作,组织九江市少年宫的航空模型教练工作,在九江市培养了一批又一批航模爱好者。1959 年中华人民共和国成立十周年,在北京举办的全国第一届运动会上,他担任国家级航模裁判员,一直在九江市体委工作。

郭炎林原在九师附小任自然、地理课教师,课余组织学生制作航模,经常参加省、市航模比赛。1954 年调到九江市体委工作,组织九江市少年宫的学生制作航海模型,任教练工作。为九江市培养了一批又一批海模爱好者。1959 年中华人民共和国成立十周年,郭炎林在第一届全运会中担任国家级海模裁判员,一直在九江市体委工作。

陈尚仁:1954 年调任学洲小学校长,后任九江团市委少年部部长、九江市社会科学联合会主要负责人。

张爱国:1955 年调任滨兴小学校长,后调市政府工作。

张敏:在九师附小任幼儿园教师,她的工作一直受到上级表彰,后调南昌市某学校工作,被评为特级教师。

胡茂皮:原任九师附小语文教师,后调九江市越剧团担任编剧工作。

高玉才:原任九师附小语文教师,后调九江市委宣传部工作。

张仕云:原任九师附小校长,后调中共九江市委工作。

蔡报奎:原九师附小数学教师,后升为教导主任,1955 年调柴桑小学任教导主任。

熊学廉:在教师队伍中她是年纪最小的,终生从事数学教学工作。她毕业于日本高级女子职业中学,在教学中口齿清晰、和蔼可亲、耐心细致,学生学习成绩提高很快。看见了她,比母亲还亲切。为了帮助差生补课,她常常把孩子们带到自己家里吃午饭,很多学生记忆犹新,受益良多。

六、注重培养学生动手动脑能力九师附小开设的课程中,非常注重培养学生动手、动脑能力。除语文、算术列入课程表外,还有唱歌、游戏、手工劳动、美术、唱游、体育都正式列入课程表内。

清末民初九江街区图(局部) 郑光中绘 1988年

如低年级的手工劳动课,今天看来是简单的折纸课、剪纸课,但这门课很深奥。老师耐心教学生折纸,每折一个动作都详细讲述过程,并示范。拇指、中指折哪个部位交代得很慢,使动作慢的学生都能和大家同步进行。在同步完成后,允许学生在统一步骤的基础上,加一点、减一点,使折纸造型发生变化,充分考虑学生的空间想象能力。凡有创造性的学生,老师都予以肯定和表扬。

进入四年级后,学校每周开展一次课外兴趣小组活动。四年级以上学生自愿参加,这些课外兴趣小组有:“航空模型小组”“航海模型小组”“刺绣小组”“无线电活动小组”“生物标本制作小组”“文艺节目小组”。课外活动小组的内容丰富极了。

我作为一个好动、又对知识充满渴求的孩子,立即报名参加了“无线电活动小组”,主要学习制作矿石收音机。当时来说,这是最时髦的小组。我们的指导教师叫余云,余云老师有一米八的个子,很爱干净,说话平心气和,做事认真细致。女人的绣花他也会,他自己枕头上的花都是自己绣的,同学们非常敬佩他。

余老师一开始给我们讲了一个故事:很早以前,有一位和尚请人铸造了两口大钟,这两口大钟大小、尺寸、形状、钟壁、花纹都一模一样。铸好以后,把一口钟放在自己深居的庙里;另一口钟放在十多里外的深山庙内。人们常说:“做一天和尚撞一天钟”,这和尚在此庙撞钟的时候,那十多里外的庙里的钟也会响起同样的声音。

这是神吗?不是!这叫“共振”。因为这两口钟大小、钟壁厚薄一模一样,甲钟发出的声音通过空气传播到乙钟,与乙钟频率完全一致。因此乙钟也自然响起来。通过简短的故事,他给我们解释了无线电中“共振”“频率”的专用名词,使我们知晓了电磁波传播的原理。

余老师接着说:我们今天的甲钟就是中央人民广播电台,通过电磁波和频道向全国广播节目。而我们制作的矿石收音机就是最简单的乙钟。当矿石收音机的频率与中央人民广播电台频率完全一致时,就能收到中央人民广播电台的节目了。余老师的讲解引人入胜,终生难忘。

随后的活动中,余老师拿出电池、小灯泡、电线,教我们制作串联电路模型,并讲解并联电路的接法。同时解释了什么是直流,什么是交流,电压、电功率、电阻、欧姆及其符号识别,以及绝缘体、导体、半导体的知识。

接着,他告诉我们收音机的频率是通过振荡电路调试来实现的。振荡电路的线圈接收天线的信号,线圈另一端接上地线。在余老师指导下,我们在活动室旁边用两根长竹杆竖起天线,将天线一端引入室内,在墙脚下挖了一个 20 厘米深的洞,埋上一个铜片,引一根线出来,再用木炭填塞,最后将土埋好。

矿石收音机的主要零件是线圈,用旧蜡纸简将漆包线一层一层均匀缠好,共绕 120 圈。第二个零件是可变电容器,那时市面上买不到。余老师用玻璃块下面夹一层锡箔线压着,上面用罐头铁皮打平后压在玻璃上移动,作可变电容器。检波器就是一个小玻璃管,一头装矿石、一头有顶针,市面上要一元钱一个。另一个重要部件就是耳机,大概当时要卖 5 元钱一副。但老师备有,大家可以使用。

当电路接通后,只要拨动矿石的顶针,和移动可变电容器,就可以听到中央人民广播电台的声音了。余老师把我们领进了知识的海洋,终生受益。

七、参与社会实践

1955年10月,我参加了学校腰鼓队,每天下午3:30以后进行训练。

1956年2月,九江市全面完成对资本主义工商业的社会主义改造,实现了公私合营。所有的劳动者都组织起来成立互助合作行业合作社,如九江木器社、黑白铁社、搬运社、供销社、裁缝服装社、北司蔬菜合作社、南司蔬菜合作社,挑担卖菜的成立九江市一、二、三菜市场,理发合作社、柴炭合作社。凡个体经营全部过渡到合作社或公私合营,基本消灭私有个体经济。所以,大街上的标语是“九江进入了社会主义”。

清末民初九江街区图(局部) 郑光中绘 1988年

什么是社会主义?我们小孩怎么知道呢?老师说:苏联是社会主义,我们的社会主义是共产党、毛主席领导的,人人吃得饱、穿得暖,到处都是高楼大厦,楼上楼下,电灯电话,像苏联一样机器种地,全部机械化。苏联的今天就是我们的明天。我们仅知晓这么多,觉得社会主义来得真快,太好了。

有一天,老师说,明天腰鼓队要参加九江跨进社会主义的庆祝大游行。这天晚上我兴奋得睡不着觉。第二天早晨七点钟在学校集合后立即赶往九江大校场集中。全市参加游行的人至少有几千,各自找着合作社和公私合营的大旗,每人手中还拿小红旗。在这里集中,队伍最前面是毛泽东和朱德的巨幅画像,下面有轮子可以推动向前走。

这次大游行是由华盛昌老板在九江飞机场借来的、用于空军训练的大铁环开道,一位身强力壮的人站在大铁环里不断缓缓转动向前走,前后有人护卫着毛主席和朱德的巨幅画像。

接着是九江电瓷厂威武的军乐队。乐队中有很大很大的铜号,声音铿锵有力;大小洋鼓有三十多个。我们少年儿童腰鼓队接在军乐队的后面,在铜钹的指挥下,我们表演了各种鼓点动作。这回真高兴,不是小时候看游行的跟屁虫了。我们队伍后面还有秧歌队、龙灯队和各合作社、公私合营游行的群众。

从大校场经庐峰路转八角石、大中路,实际上到四码头我们小孩就已经很累了。但队伍走到哪里,我们必须走到哪里。队伍又由四码头向西门口、庐山路转向新路,最后到达甘棠公园会场。这时手中鼓锤子已经把手磨破出血。我们亲眼见到大中路每个商店都插上五星红旗,较大的商店都为游行队伍放爆竹以示欢迎。如华康、华盛昌、黄利源、庐山商场、周大生药店、王麻子商店,爆竹又多又长。好在许多大人用竹篙拦着,不让看热闹的人群挤进腰鼓队,我们就可以专心敲腰鼓。

八、学习互助组

1956年9月至1957年7月是我们在小学读书的六年级,进入了毕业阶段。老师每天除了上课外,还印了很多复习提纲题目。语文、算术老师除了当堂和自习在学校完成作业外,回家还要完成额外复习题。开始还能完成,但时间长了任务加重就完不成了。有的难题根本不会做。

另一个原因是当时没有电灯,煤油凭票供应,而且经常缺货,煤油很难买到,有时根本无钱买煤油。为了解决煤油问题,班主任调查了哪家有电灯,就在那家组织学习小组。

我们学习互助小组设在丁官路朱玉芳家里,他家有电灯。学习小组成员有戴群英、戴志群、夏焕超、程金生、魏云龙、程拔纫、万云茹。

每天晚六点钟以前到齐。一开始各人完成自习作业,没有谁干扰谁。每天数学应用题10题,试题8题,语文作业还不算。后来大家商议,试题各人独立完成,应用题每人完成一题,这样分头完成任务再对答案。凡是大家认为不对的,各自发表意见,说出解题思路和答案。这样即使是抄的答案,大家也能弄清楚来龙去脉,所以抄也必须在理解的基础上,而不是盲目照抄。

小孩子玩心重,虽然集中复习、互助学习,但也谈一些与学习无关的事,听到新闻就交流。班主任也经常到学习小组检查。

1957年,小学升初中率为60%。我和朱玉芳考取九江二中,其余全部被九江三中录取。我们这个小组升学率100%。