引言

在中华文明璀璨的历史长河中,唐代扬州无疑是最耀眼的明星城市之一。从 "烟花三月下扬州" 到 "天下三分明月夜,二分无赖是扬州",从 "扬一益二" 的经济地位到 "夜市千灯照碧云" 的繁华景象,这座城市在唐代达到了前所未有的辉煌巅峰。然而,扬州的成功并非偶然,而是多重历史因素共同作用的结果。

本研究旨在深入剖析唐代扬州成为 "网红城市" 的内在机制,探讨其如何从一个地理概念转变为文化符号,如何通过独特的城市魅力吸引无数文人墨客流连忘返,又如何通过文化传播机制塑造了延续千年的城市形象。通过对扬州在唐代的政治地位、经济繁荣、文化发展、社会生活等多维度的系统分析,我们将揭示这座城市成为 "网红" 的深层逻辑,为当代城市发展和文化传播提供历史借鉴。

扬州

一、交通枢纽:大运河时代的地理优势重塑

隋唐大运河开通与扬州的命运转折

扬州能够成为唐代"网红城市",首要因素是其得天独厚的地理位置在大运河时代得到了前所未有的凸显。隋炀帝开通隋唐大运河,这是中国大运河在历史上第一次全线贯通,其主要功能 "漕运" 成为大运河的关键词,在国家统一、政权运转、物资转送、文化交流和沿线城镇发展中发挥了不可替代的作用。

大运河的开凿使扬州处于一个四通八达的交通中枢位置上。从扬州沿运河向北可达中原地区,向南则是富庶的太湖流域,沿江溯流向西是荆楚、巴蜀两个重要经济区,顺流向东则是长江口,来自海外的船只,通过这里驶向扬州。至此,扬州成为全国水运枢纽,确立了在全国范围内的地理区位优势,为唐代的空前繁荣奠定了基础。

这种地理优势的重要性在历史文献中得到了充分印证。《旧唐书・韦坚传》记载了唐玄宗天宝二年,京城长安的一次 "水上博览会",当时有二三百条船展示南方数十郡地方特产,当中最著名的是广陵郡船,船上 "堆积广陵所出锦、镜、铜器、海味"。这一盛况充分说明了扬州作为物资集散中心的重要地位。

扬州地理位置

江河交汇的黄金口岸地位

扬州的地理优势不仅体现在大运河上,更在于其处于长江与大运河的十字交汇点。正如史料所言,扬州 "当南北大冲,百货所集",是名副其实的交通枢纽。这种独特的地理位置使扬州成为 "淮左名都",从一个长江北岸的普通县城迅速发展为 "百货所集" 的商业大都会。

更为重要的是,扬州还是陆上丝绸之路和海上丝绸之路的交汇点。作为唐代中国大型对外贸易口岸,扬州吸引着各国商旅,成为当时国外手工制品在国内的转销中心。这种 **"江海联运" 的区位优势 **,使扬州不仅是国内贸易的枢纽,更是国际贸易的重要节点。

唐代扬州的港口地位在考古发现中得到了有力佐证。1998 年,德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域发现了一艘唐朝时期的沉船,命名为 "黑石号",沉船上有将近 7 万件中国文物,其中有一件珍贵的江心镜,上有铭文:"唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成"。这一发现直接证明了扬州作为海上丝绸之路重要起点的历史地位。

交通优势向经济优势的转化机制

扬州的交通优势如何转化为经济优势?这一转化过程体现了古代城市发展的重要规律。扬州凭借其扼长江运河咽喉的地理区位优势,确立了漕运中心的地位,成为南北技术转移、产品交换、货物集散的中心地区,也是唐朝政府仰给东南财赋的唯一转运枢纽。

具体而言,这种转化机制体现在以下几个方面:

首先,物资转运功能带来了巨大的商业机会。长江流域及江南漕粮每年二月在扬州集中北上,这直接带动扬州成为全国的物资转运中心。来自全国各地的商品在扬州集散,形成了庞大的商品流通网络。

其次,人员流动促进了文化交流。作为交通枢纽,扬州吸引了大量的商人、文人、官员、僧侣等不同身份的人群,形成了多元文化交融的城市氛围。这种人员流动不仅带来了经济活力,更重要的是促进了文化的传播与创新。

最后,信息流通加速了城市影响力的扩散。在古代社会,交通要道往往也是信息传播的重要通道。扬州作为重要的交通枢纽,自然成为了信息汇聚和传播的中心,这为其 "网红" 地位的形成提供了重要条件。

二、经济繁荣:"扬一益二" 的财富密码

盐业垄断与财政支柱地位

唐代扬州经济繁荣的核心支柱是盐业垄断。自西汉刘濞煮海为盐始,盐业便成为扬州经济支柱产业,成为财富之源。到了唐代,这一优势得到了进一步强化。安史之乱后,设在扬州的两淮盐场成为全国主要的食盐产地之一,朝廷在扬州设两淮巡院,负责东南地区的食盐销售。

盐业经济的重要性在税收数据上得到了充分体现。盐铁使刘晏在扬州设盐院盐官,亭户产盐,统一归官,转卖盐商,任令贩卖,严禁私盐。在刘晏二十年杰出经营中,淮盐税收成几何级数翻倍增加,起初年不过四十万缗,后来增至六百余万缗,是河东盐税的八倍。

更为重要的是,扬州盐业的发展带动了整个城市经济的繁荣。盐商们在扬州积累了巨额财富,形成了一个特殊的富裕阶层。这些盐商不仅在经济上具有重要影响力,在文化上也成为了扬州 "网红" 现象的重要推动力量。他们投资文化事业,资助文人墨客,营造了浓厚的文化氛围。

杜牧的扬州

手工业发达与商业繁荣

唐代扬州的经济繁荣不仅体现在盐业上,更体现在手工业的高度发达和商业的极度繁荣。据文献资料记载,扬州有铜坊、纸坊、冶成坊、官锦坊等行业,金银制造、纺织、皮革和造船更为著称,木器也做得十分精巧,珠宝、首饰、玩具都很有名。

其中,铜器制造业是扬州手工业的代表。到了唐代,扬州更成为全国铜器制作中心,当时扬州铜器不仅向朝廷进贡,还远销西亚。唐代扬州商业繁荣,物产丰富,发达的交通让扬州还成为唐代最大的陶瓷集散地和海上陶瓷之路的起点。

扬州的商业繁荣程度在历史文献中得到了生动描述。《旧唐书》以 "江淮之间,广陵大镇,富甲天下" 肯定扬州是大唐的财富区,实因总掌东南八道雄厚财力的扬州,赋税所资,漕挽所出,维系王朝存亡。韩愈说,江淮上缴赋税占全国十分之九;杜牧更直接,"今天下以江淮为国命";唐宪宗也良心发现:"军国费用,取资江淮"。

"扬一益二" 的经济地位确立

"扬一益二" 是对唐代东南、西南两大都市,即扬州、益州,其经济发展的谚语表述,指全国工商业经济最繁荣的是扬州,次为益州。这一地位的确立标志着扬州在唐代经济版图中占据了举足轻重的地位。

"扬一益二" 的说法产生在唐代,"扬" 指长江下游的扬州,"益" 指长江上游的成都。安史之乱以后,北方经济地位下降,长江流域地位上升,扬州、成都成为全国最繁华的工商业城市,经济地位超过了长安、洛阳。

扬州能够获得 "扬一益二" 的地位,主要得益于其独特的产业结构和地理优势。作为唐朝的财税中枢,扬州凭借盐铁转运使衙门掌控全国经济命脉,两淮盐场年产盐量占帝国七成,漕运枢纽年转运江南米粮六百万石。

这种经济地位的确立对扬州的 "网红" 现象产生了深远影响。首先,经济繁荣吸引了大量的人口流入,包括商人、工匠、文人等,形成了多元化的城市人口结构。其次,经济繁荣为文化发展提供了物质基础,使得扬州能够支撑起庞大的文化消费市场。最后,经济地位的确立也提升了扬州的政治影响力,使其成为朝廷关注的重要城市。

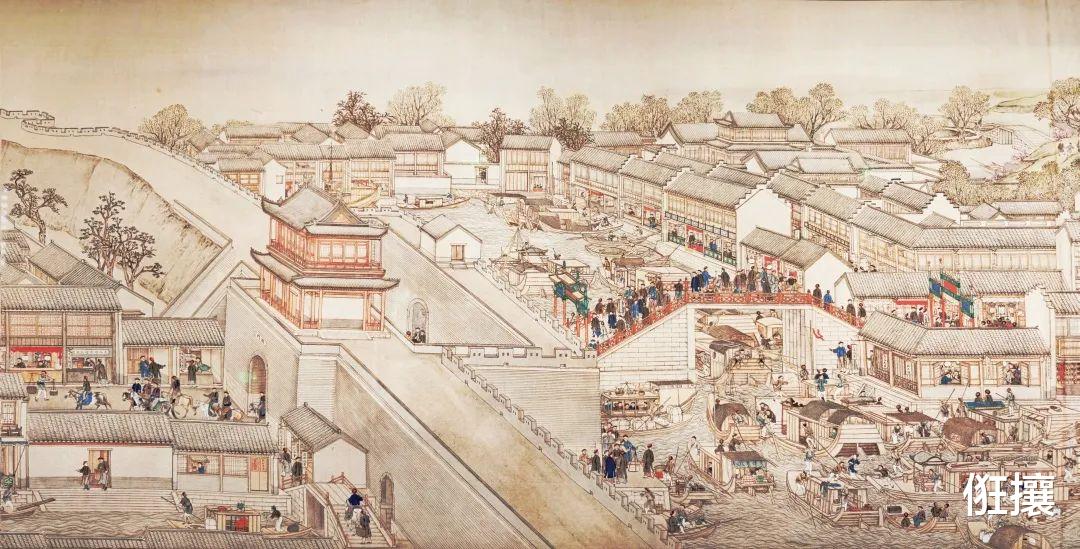

唐代扬州城

城市规模与人口增长

唐代扬州的经济繁荣直接体现在城市规模的扩大和人口的快速增长上。从城市规模看,唐代的扬州是全国第三大城市(第一是首都长安,第二是东都洛阳)。从人口规模看,在唐玄宗天宝年间,全国人口才 4000 多万,扬州达到 40 多万,占到了全国人口的 1%。

具体的人口数据显示了扬州的快速发展。唐初武德九年(626 年),扬州领江都、六合、海陵、高邮等四县,只有二万三千一百六十户,九万四千三百四十七人。到了天宝年间,领县七,户七万七千一百五十,口四十六万七千八百五十七。在一百一十六年中,扬州地区人口增加了四万三千九百五十一户,三十七万三千五百一十口,将近武德九年的五倍,约占全国人口的百分之一。

城市规模的扩大也有明确的记载。文宗开成三年(838),日本和尚圆仁来唐求佛法,路经扬州,其所著《入唐求法巡礼行记》中说:"扬府南北十一里,东西七里,周四十里。" 北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:"扬州在唐时最为富盛,旧城(按:指唐城)南北十五里一百一十步,东西七里十三步"。

这种城市规模的扩大和人口的快速增长,不仅体现了扬州经济的繁荣,更为其 "网红" 地位的形成提供了重要条件。庞大的人口规模意味着更多的文化创造者和传播者,更大的文化消费市场,以及更强的城市影响力。

十年一觉扬州梦

三、生活美学:唐代都市生活的巅峰体验

夜市文化与城市夜生活

唐代扬州最具特色的城市生活体验是其繁荣的夜市文化。扬州是少数能够打破传统坊市制度限制的城市,创造了独特的 "夜市" 文化。《唐六典》规定:"凡市,以日午击鼓三百声,而众会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。" 夜市显然突破了这个规定,反映唐时城市商业的繁荣。

王建的《夜看扬州市》生动描绘了扬州夜市的盛况:"夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。如今不似时平日,犹自笙歌彻晓闻。" 诗中描绘的 "夜市千灯" 场景,展现了扬州夜市的繁华程度 ——千灯万盏,把夜空都照得透亮,高楼里歌女翩翩起舞,宾客络绎不绝,笙歌通宵达旦。

晚唐于邺在《扬州梦记》中记载:"扬州胜地也,每重城向夕,倡楼之上,常有绛纱灯万数,辉耀罗列空中,九里三十步街中,珠翠填咽,邈若仙境。"这一描述将扬州的夜生活推向了 "仙境" 般的高度,成为了唐代城市生活的典范。

夜市文化的形成不仅体现了扬州商业的繁荣,更重要的是创造了一种全新的城市生活方式。这种全天候的商业和娱乐活动,打破了传统的时间和空间限制,为城市居民和外来游客提供了丰富多彩的夜生活体验,这在当时的中国城市中是极为罕见的。

饮食文化与精致生活

唐代扬州的饮食文化同样发达,形成了独特的地方特色。扬州 "自古擅鱼盐之利",盐之外,还有鱼。"晓日渔歌满" 是自古鱼米之乡的扬州风景,唐代扬州渔业有四个特色:一是取鱼广泛,江北淮南海东头的扬州得天独厚,靠江则为唐朝 16 个产江鱼区之一,多河则为唐朝 9 个产河鱼区之一,近海则为唐朝 3 个产海鱼区之一。

除了渔业资源丰富外,扬州的茶叶生产也极为发达。唐代扬州茶产量极高,陆羽《茶经》将扬州列入全国八大产茶区;《茶录》也证 "散茶出淮南"。史载蜀冈茶从江淮传到北方,名色甚多,堆积如山,唐德宗特置榷茶使税茶,据《新唐书・食货志》,一县茶税甚至超过全国矿冶税,扬州茶作为朝廷利薮,成为仅次于米、盐的大宗商品。

扬州的饮食文化还体现在其精致的烹饪技艺和丰富的食材选择上。作为一个国际化大都市,扬州汇聚了来自全国各地乃至海外的食材和烹饪方法,形成了独特的饮食风格。这种饮食文化不仅满足了当地人的生活需求,更成为了吸引外来游客的重要因素。

扬州美景

城市景观与建筑美学

唐代扬州的城市景观和建筑美学同样令人称道。扬州拥有众多著名的建筑和景点,其中最著名的是二十四桥。二十四桥最早见于唐代诗人杜牧《寄扬州韩绰判官》一诗中:"二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?"这座桥梁不仅是扬州的标志性建筑,更成为了中国文学史上的经典意象。

扬州的城市布局也体现了独特的美学理念。杜牧笔下的 "两重城" 是指子城和罗城。子城,又称 "衙城",是衙署集中地区,位于罗城北部地势较高的蜀冈之上,往南对罗城形成俯瞰之势,能够对全城进行有效的控御。罗城,也称 "大城",为唐代新筑,是居住区和商业、手工业区,位于蜀冈下平原。

这种 "子城 - 罗城" 的双重城市结构 ,不仅体现了功能性的考虑,更体现了美学上的追求。子城的庄重与罗城的繁华形成了鲜明对比,创造了丰富的城市空间层次。同时,扬州还拥有众多的园林、寺庙、楼阁等建筑,形成了独特的城市景观体系。

国际化都市的多元文化氛围

唐代扬州是一个典型的国际化大都市,拥有多元文化交融的城市氛围。扬州依靠水陆转运中心和出海口的区位优势,除了吸引来自全国各地的商人外,大量来自波斯(伊朗)、大食(阿拉伯)的商人也汇集扬州进行贸易活动。

这些外商的数量相当可观。仅在扬州集聚的波斯商人,就有五万到十万人。商胡就是波斯商人,1000 多年前,波斯商人集聚在扬州,搞贸易,贩运扬州工艺业品,如玉器、漆器,卖向全球。扬州成为唐代商业中心,是一个兼具开放性、包容性、吸纳性的城市。

这种国际化氛围不仅体现在商业活动上,更体现在文化、宗教、生活方式等多个方面。扬州的宗教多元化就是一个典型例子:佛教方面,大明寺(今鉴真纪念堂)是唐代重要的佛教寺院,鉴真和尚在此修行十年,最终东渡日本弘扬佛法;伊斯兰教方面,扬州的仙鹤寺与广州怀圣寺、泉州清净寺并称为 "中国四大清真寺";此外,祆教(拜火教)、景教(基督教聂斯脱利派)也在扬州留下痕迹。

烟花三月下扬州

四、文人效应:诗歌传播与城市形象塑造

唐代诗人与扬州的不解之缘

唐代扬州之所以能够成为 "网红城市",文人效应起到了至关重要的作用。据史料记载,有诗为证到过扬州的唐代诗人,知名者有骆宾王、张若虚、孟浩然、王昌龄、李白、高适、韦应物、孟郊、张籍、刘禹锡、白居易、李绅、张祜、杜牧、温庭筠、皮日休、韦庄等,几乎占了唐诗名家的半数以上。

这些诗人与扬州的关系各不相同,有的是游历,有的是任职,有的是旅居,但都为扬州留下了宝贵的诗篇。据统计,《全唐诗》一共收入了 2200 余名唐代诗人的作品 48900 余首,其中与扬州有关系的占相当比例。《扬州历代诗词》收录了 158 名唐代诗人吟咏扬州的诗词 435 首,这个数字还肯定是 "不完全统计"。

这种大规模的文人聚集现象并非偶然,而是扬州独特的城市魅力所吸引。正如研究者所言,扬州最大的幸运是在它的兴盛时期,遇上了中国诗歌的鼎盛时期。而中国诗歌鼎盛时期最优秀的诗人群与扬州的邂逅,则有一个难以想象的契机。

经典诗作与扬州文化符号的形成

唐代诗人为扬州创作了大量经典诗作,这些诗作不仅具有极高的文学价值,更重要的是塑造了扬州独特的文化符号。其中最著名的当属李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:"故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。"这首诗成为了扬州最响亮的旅游口号,"烟花三月下扬州" 也成为了扬州永恒的文化名片。

杜牧的诗作同样为扬州增添了浪漫色彩。他在《寄扬州韩绰判官》中写道:"青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?"其中 "二十四桥明月夜" 成为了扬州夜景的经典描绘,而 "二十四桥" 也成为了扬州的标志性建筑。

其他诗人的作品同样精彩。徐凝写下 "天下三分明月夜,二分无赖是扬州",盛赞扬州风景优美;王建写下 "夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷",表明扬州那时就有热闹的夜生活;杜牧还在离开扬州之后恋恋不舍写下 "十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名"。

这些经典诗作的共同特点是:它们不仅描绘了扬州的自然风光和人文景观,更重要的是传达了扬州独特的城市气质和生活方式。通过诗歌的传播,扬州逐渐成为了 "繁华"、"风流"、"诗意" 和 "享受" 的代名词。

扬州美女

文人活动与城市文化生态的形成

唐代文人在扬州的活动不仅限于诗歌创作,还包括聚会、交游、宴饮、游览等多种形式。这些活动形成了独特的城市文化生态,为扬州 "网红" 地位的形成提供了重要支撑。

白居易与刘禹锡在扬州的相遇就是一个典型例子。唐敬宗宝历二年(826)秋冬,白居易与刘禹锡在扬州 "初逢"。白居易作《醉赠刘二十八使君》,刘禹锡有和作《酬乐天扬州初逢席上见赠》,这就是著名的刘、白 "扬州唱和"。这次相遇不仅产生了经典诗作,更成为了文学史上的佳话。

文人之间的这种互动和交流形成了良性的文化传播机制。一个诗人在扬州的经历和创作会通过书信、诗集等形式传播到其他地方,吸引更多的诗人前来扬州。这种 "滚雪球" 效应使得扬州逐渐成为了唐代文人的 "朝圣地"。

诗歌传播机制与城市影响力扩散

唐代扬州 "网红" 现象的形成离不开诗歌这一重要的传播媒介。在没有现代传播技术的古代社会,诗歌是最重要的文化传播方式之一。诗人的作品通过手抄、印刷、传唱等方式在社会上广泛传播,使得扬州的名声传遍大江南北。

这种传播机制具有以下特点:

首先,诗歌具有极强的传播力和记忆性。优秀的诗歌往往能够朗朗上口,易于记忆和传唱。通过口口相传,扬州的形象逐渐深入人心。

其次,诗人具有广泛的社会影响力。唐代诗人往往具有较高的社会地位,他们的作品受到社会各阶层的关注。通过诗人的作品,扬州的形象得到了有效的传播。

最后,诗歌创造了独特的想象空间。通过诗歌的描绘,读者可以在脑海中构建扬州的形象,这种想象往往比现实更加美好,从而产生了强烈的向往之情。

廿桥明月

五、对比研究:扬州与其他唐代城市的差异化优势

"扬一益二" 格局下的城市定位

在唐代城市体系中,扬州与成都并称为 "扬一益二",这一格局的确立反映了长江流域城市的崛起和中国经济重心的南移。"扬一益二" 是对唐代东南、西南两大都市,即扬州、益州,其经济发展的谚语表述,指全国工商业经济最繁荣的是扬州,次为益州。

扬州与成都虽然都享有 "扬一益二" 的美誉,但两者的发展模式存在显著差异。扬州由于独得长江和大运河之利,因此成为唐代第一大城市。益州则由于只能间接借助大运河的交通便利,所以屈居第二。这种差异反映了交通区位在古代城市发展中的决定性作用。

从产业结构看,扬州与益州的产业互补性极强,形成了 "扬州掌财,益州供物" 的分工格局,彻底颠覆了初唐 "关中本位" 的经济结构。扬州主要以盐业、商业、手工业为主,而成都则以农业、手工业(特别是蜀锦)为主。

与长安、洛阳的地位比较

与作为都城的长安、洛阳相比,扬州虽然在政治地位上略逊一筹,但在经济和文化影响力方面却具有独特优势。从城市规模看,长安城面积达 84 平方公里,人口 100-196 万;洛阳城面积 47-50 平方公里,人口 100-140 万;而扬州面积 16.8-18 平方公里,人口 40-50 。

尽管扬州的城市规模小于长安和洛阳,但其经济地位却不容忽视。安史之乱后,北方经济衰退,长江流域地位上升,扬州、益州借助地理与产业优势超越长安、洛阳,成为全国经济核心。这种地位的转变标志着中国经济重心的历史性转移。

在文化影响力方面,扬州与长安、洛阳各有特色。长安和洛阳作为政治中心,吸引了大量的官方文化和精英文化;而扬州则以其开放性、包容性和商业性吸引了多元化的文化元素,形成了独特的城市文化氛围。

扬州的差异化竞争优势

扬州能够在众多唐代城市中脱颖而出,成为 "网红城市",主要得益于其独特的差异化竞争优势:

第一,地理位置的不可替代性。扬州位于长江与大运河的交汇处,是名副其实的 "黄金口岸"。这种地理位置是其他城市无法复制的,为扬州的发展提供了得天独厚的条件。

第二,经济结构的多元化。扬州不仅是盐业中心,还是商业中心、手工业中心、对外贸易中心。这种多元化的经济结构使扬州具有更强的抗风险能力和发展潜力。

第三,文化氛围的开放性。作为一个国际化大都市,扬州接纳了来自全国各地乃至海外的文化元素,形成了开放包容的城市氛围。这种文化氛围吸引了大量的文人墨客和艺术家。

第四,生活方式的吸引力。扬州的夜市文化、精致饮食、优美景观等都体现了一种高品质的生活方式。这种生活方式对追求品质生活的文人具有强烈的吸引力。

苏小小

六、传播学分析:扬州城市形象的千年传承

从地理概念到文化符号的转变

唐代扬州 "网红" 现象的一个重要特征是其成功地从一个地理概念转变为文化符号。这种转变过程体现了城市形象传播的深层机制。扬州从《尚书》时代的 "淮海惟扬州",到唐宋时期的 "淮左名都,竹西佳处",再到明清朝时的 "江南好,佳丽数维扬",在浩如烟海的历代诗词歌赋中被反复吟诵了三千年。

这种转变的关键在于文化符号的创造和传播。通过诗歌、绘画、建筑等多种媒介,扬州逐渐摆脱了单纯的地理属性,获得了丰富的文化内涵。"二分明月" 成为扬州代称,"烟花三月" 化为扬州名片,"二十四桥" 赋予扬州诗意栖居的无尽遐想。

更为重要的是,扬州的城市形象具有了超越时空的永恒价值。即使在唐代之后,扬州的政治和经济地位有所下降,但其文化影响力却持续存在。这种文化影响力的持续性,正是扬州能够成为千年 "网红" 的重要原因。

多重传播主体的协同作用

扬州城市形象的传播涉及多重主体的协同作用,包括官方、文人、商人、外国使者等不同群体。官方通过行政设置和政策支持提升扬州的政治地位;文人通过诗歌创作和文化活动塑造扬州的文化形象;商人通过商业活动传播扬州的繁荣景象;外国使者通过外交和贸易活动将扬州的名声传播到海外。

在这个传播体系中,文人发挥了最为关键的作用。他们不仅是扬州形象的主要塑造者,也是最重要的传播者。通过诗歌、散文、笔记等多种文学形式,文人们创造了丰富多彩的扬州意象,这些意象通过书籍、手抄本等媒介在社会上广泛传播。

商人的作用同样不容忽视。作为扬州经济繁荣的直接受益者,商人们在全国各地乃至海外进行贸易活动时,往往会向他人介绍扬州的繁华景象。这种口碑传播虽然不如文人的作品那样具有文学价值,但却具有更强的现实说服力。

传播媒介的多样化与创新

扬州城市形象的传播媒介呈现出多样化和创新性的特点。除了传统的诗歌、散文等文学形式外,扬州还通过建筑、绘画、音乐、舞蹈等多种艺术形式进行形象传播。

建筑是扬州形象传播的重要媒介。二十四桥、大明寺、扬州城等标志性建筑不仅是城市景观,更是文化符号。这些建筑通过其独特的造型和文化内涵,向人们传达着扬州的历史和文化。

绘画同样发挥了重要作用。唐代画家通过描绘扬州的自然风光和城市景观,创造了大量的艺术作品。这些作品通过视觉形象向人们展示了扬州的美丽和繁华。

音乐和舞蹈也成为了扬州形象传播的媒介。唐代扬州的歌舞艺术极为发达,通过音乐和舞蹈的表演,扬州的浪漫风情得到了生动的展现。

传播效果的持续性与影响力

扬州城市形象传播的效果具有显著的持续性和广泛的影响力。这种效果不仅体现在唐代,更延续到了后世。即使在扬州的政治和经济地位有所下降之后,其文化影响力依然存在。

这种持续性的原因在于:

第一,文化符号的稳定性。"烟花三月"、"二十四桥"、"二分明月" 等文化符号一旦形成,就具有了相对稳定的内涵,不会随着时代的变迁而改变。

第二,传播渠道的多样性。通过诗歌、绘画、建筑等多种渠道的传播,扬州的形象被深深地烙印在人们的记忆中。

第三,文化认同的普遍性。扬州所代表的 "繁华"、"诗意"、"浪漫" 等价值观念具有普遍的文化认同,能够跨越时代和地域的限制。

网红扬州

七、历史评价与现代启示

扬州 "网红" 现象的历史意义

唐代扬州 "网红" 现象具有重要的历史意义和文化价值。首先,它标志着中国古代城市发展进入了一个新的阶段。扬州的成功表明,在特定的历史条件下,一个城市可以通过地理优势、经济繁荣、文化创新等多种因素的结合,获得超越其政治地位的影响力。

其次,扬州 "网红" 现象体现了文化传播的巨大力量。通过诗歌等文学形式的传播,扬州成功地将自己塑造成了一个文化符号,这种符号价值甚至超越了其物质存在。

最后,扬州的成功也反映了中国古代社会的开放性和包容性。作为一个国际化大都市,扬州接纳了来自不同地区、不同文化背景的人群,形成了多元文化交融的城市氛围。这种开放性和包容性正是扬州能够成为 "网红" 的重要原因。

对当代城市发展的启示

唐代扬州 "网红" 现象对当代城市发展具有重要的启示意义:

第一,地理位置的重要性不容忽视。扬州的成功首先得益于其得天独厚的地理位置。在当代社会,虽然交通方式发生了巨大变化,但地理位置仍然是城市发展的重要因素。城市应该充分发挥自身的地理优势,创造独特的发展模式。

第二,文化创新是城市发展的核心动力。扬州通过文化创新,成功地将自己从一个地理概念转变为文化符号。当代城市应该重视文化建设,通过文化创新提升城市的软实力和影响力。

第三,开放性和包容性是城市活力的源泉。扬州的成功离不开其开放包容的城市氛围。当代城市应该秉持开放包容的理念,吸引不同背景的人才和文化,形成多元文化交融的城市生态。

第四,传播策略的重要性日益凸显。扬州通过诗歌等文学形式成功地传播了城市形象。当代城市应该重视传播策略,利用现代传播技术,打造独特的城市品牌。

八、对文化传播的启示

唐代扬州 "网红" 现象对当代文化传播也具有重要启示:

第一,内容创新是传播成功的关键。扬州通过创造独特的文化符号,如 "烟花三月"、"二十四桥" 等,成功地实现了文化传播。当代文化传播应该注重内容创新,创造具有独特价值的文化产品。

第二,媒介融合是传播效果的保障。扬州通过诗歌、绘画、建筑等多种媒介进行传播,取得了良好的效果。当代文化传播应该充分利用各种媒介,实现媒介融合,提升传播效果。

第三,受众定位是传播策略的基础。扬州的文化传播针对的是文人墨客这一特定群体,取得了显著成效。当代文化传播应该明确受众定位,制定针对性的传播策略。

第四,持续性传播是影响力形成的保证。扬州的文化传播具有持续性,经过千年的传承,其影响力依然存在。当代文化传播应该注重持续性,通过长期的努力形成持久的影响力。

结论

唐代扬州 "网红城市" 现象是多重历史因素共同作用的结果。交通枢纽地位的确立、经济繁荣的支撑、生活美学的塑造、文人效应的推动,这四大要素相互促进、相互强化,共同造就了扬州在唐代的辉煌地位。

扬州的成功首先得益于其在大运河时代获得的地理优势。作为长江与大运河的交汇点,扬州成为了全国最重要的交通枢纽,这种地位为其经济繁荣奠定了基础。同时,扬州充分利用了这一优势,发展了盐业、商业、手工业等多元化的经济结构,获得了 "扬一益二" 的经济地位。

在生活美学方面,扬州创造了独特的城市生活体验。夜市文化的繁荣、精致的饮食文化、优美的城市景观、多元的文化氛围,这些都体现了扬州作为国际化大都市的独特魅力。这种生活方式不仅满足了当地人的需求,更成为了吸引外来游客的重要因素。

文人效应在扬州 "网红" 现象的形成中发挥了决定性作用。唐代几乎所有的著名诗人都到过扬州,并留下了大量的经典诗作。这些诗作不仅描绘了扬州的美丽景象,更重要的是塑造了扬州独特的文化符号。通过诗歌的传播,扬州逐渐成为了 "繁华"、"诗意"、"浪漫" 的代名词。

从传播学的角度看,扬州成功地实现了从地理概念到文化符号的转变。通过多重传播主体的协同作用、多样化的传播媒介、持续性的传播策略,扬州的城市形象得到了广泛传播,并产生了持续的影响力。这种影响力不仅体现在唐代,更延续到了后世,使扬州成为了一个具有千年魅力的文化符号。

唐代扬州 "网红" 现象对当代城市发展和文化传播具有重要的启示意义。它告诉我们,一个城市的成功不仅取决于地理位置和经济实力,更取决于文化创新和传播能力。在全球化和信息化的时代背景下,城市应该更加重视文化建设和形象传播,通过创新的理念和策略,打造具有独特魅力的城市品牌。

扬州的千年 "网红" 之路告诉我们,真正的城市魅力来自于文化的积淀和传承。只有那些能够创造独特文化价值、具有开放包容精神、善于传播自身形象的城市,才能在历史的长河中永葆青春,成为永恒的 "网红"。