提到中国历史,绕不开的永远是“帝王”二字。他们站在权力金字塔的顶端,一句话能定国安邦,一个决策也能让王朝倾覆。有人被捧为“千古一帝”,有人被骂作“亡国之君”,但褪去龙袍与骂名,他们的故事里,藏着整个中国古代社会的兴衰密码。

今天咱们不聊枯燥的年号与谥号,只捡最值得说的帝王故事——从横扫六国的秦始皇,到偏安江南的宋高宗,再到命运唏嘘的末代皇帝,看看这些站在历史十字路口的人,到底如何改写了中国。

一、秦朝:2位皇帝,15年国祚,为何成“最短命的大一统王朝”?

提到秦朝,多数人只记得“统一六国”,却少有人想:为何这个横扫天下的帝国,只传了两代就亡了?

答案藏在两位皇帝的对比里。

第一位是嬴政,后世称“秦始皇”。公元前221年,他结束了春秋战国500多年的战乱,把“燕、赵、韩、魏、齐、楚”六国装进一个版图,第一次喊出“皇帝”的称号。更关键的是,他没走周朝“分封制”的老路,而是搞了“郡县制”——全国划36郡,官员由中央任命,这一下就把“大一统”的种子埋进了华夏血脉。

为了让“统一”落地,他干了三件影响两千年的事:书同文(用小篆统一文字)、车同轨(车轮间距统一为六尺)、统一度量衡(长度、重量、体积有了标准)。哪怕你是楚国人,到了燕地也能看懂公文、坐车不卡轮、买东西不被坑。他还修了万里长城挡匈奴,凿了灵渠通水运,甚至修了“秦直道”(相当于古代高速公路),从咸阳到九原郡,1800里路骑兵三天就能到。

可这位“千古一帝”也有狠辣的一面:焚书坑儒烧了百家典籍,修阿房宫、骊山墓征调百万民夫,严刑峻法让百姓喘不过气。晚年的他沉迷求仙,想长生不老,却没算到自己死后,秦朝会毁在儿子手里。

秦朝第二位皇帝是胡亥,也就是秦二世。他靠赵高篡改遗诏上位,登基后第一件事就是杀兄弟姐妹——12个哥哥被处死,10个姐姐被碾死,连扶苏都被逼自杀。他不管朝政,任由赵高“指鹿为马”,把李斯等老臣全杀光,自己躲在后宫吃喝玩乐。

等到陈胜吴广在大泽乡喊出“王侯将相宁有种乎”,天下人早就忍够了秦朝的暴政。刘邦率军逼近咸阳时,胡亥被赵高逼得自杀,只当了3年皇帝。最后子婴继位,想挽救秦朝,可刚杀了赵高,刘邦就进了咸阳。子婴穿着白衣出城投降,秦朝彻底灭亡。

有趣的是,子婴只当了46天秦王,却成了秦朝的“背锅侠”。项羽进咸阳后,不仅烧了阿房宫,还杀了子婴和所有嬴氏族人——这个曾经横扫六国的帝国,连血脉都没留下。

秦朝的悲剧证明:再强大的武力,也撑不起“失民心”的统治。

二、汉朝:6位关键皇帝,如何把“汉”变成一个民族的名字?

如果说秦朝埋下了“统一”的种子,那汉朝就是让这颗种子长成参天大树的人。405年国祚里,6位皇帝走出了不同的路,却共同把“汉”刻进了民族基因。

第一位是刘邦,汉朝的开国皇帝,也是中国历史上第一个“平民皇帝”。他没嬴政的雄才大略,甚至早年还是个“街头混混”,但他懂一个道理:秦朝亡在“苛政”,那汉朝就该“休养生息”。

他登基后,把田租降到“十五税一”,士兵退伍回家给土地,奴婢恢复自由身。哪怕匈奴来犯,他被围在白登城,也没硬打,而是用“和亲”换和平——不是怂,是知道刚打完仗的汉朝,耗不起。

真正让汉朝“富起来”的,是汉文帝和汉景帝。这对父子比刘邦更“佛系”,主张“无为而治”:田租再降到“三十税一”,甚至12年不收税;刑律改得更宽松,原来砍手砍脚的肉刑,改成打板子;宫里开支省了又省,汉文帝连露台都舍不得修。

结果呢?“文景之治”成了中国第一个治世:粮仓里的粮食堆到发霉,国库里的铜钱串子烂到断,百姓家里有马,出门都骑母马会被笑话——这日子,比秦朝好太多了。

但汉朝的“高光时刻”,要等汉武帝刘彻来开启。这位16岁登基的皇帝,不想再“无为而治”,更不想对匈奴低头。他干了四件大事:

用“推恩令”拆诸侯——原来诸侯的土地只给嫡长子,现在所有儿子都有份,大诸侯越拆越小,再也没法跟中央叫板;

把盐铁、铸币权收归中央——以前私人能煮盐、冶铁、造钱,现在全由国家管,国库一下就富了;

派张骞出使西域——本来是想联合大月氏打匈奴,结果意外打通了“丝绸之路”,中国的丝绸、瓷器卖到西方,葡萄、苜蓿、汗血宝马传到中国;

打匈奴打了44年——卫青收复河套,霍去病封狼居胥,把匈奴赶到漠北,喊出“犯我强汉者,虽远必诛”。

但汉武帝晚年也犯了错:穷兵黩武耗空了国库,“巫蛊之祸”杀了太子和皇后。好在他及时醒悟,下了《轮台罪己诏》,承认自己的过错,让汉朝回到“休养生息”的路上。

汉武帝之后,汉昭帝和汉宣帝接住了担子。昭帝8岁登基,靠霍光辅政,停了 战争,免了赋税;宣帝从小在民间长大,懂百姓疾苦,整顿吏治,减轻刑罚,还把西域纳入版图——“昭宣中兴”让汉朝又活了过来。

哪怕到了东汉,刘秀也没掉链子。这位“位面之子”靠农民起义复国,登基后轻徭薄赋,恢复生产,“光武中兴”让汉朝又延续了195年。

汉朝的故事告诉我们:一个王朝的强大,不是靠一个皇帝猛打猛冲,而是靠一代代人“守得住富,扛得住打”。

三、唐宋:一边是盛世巅峰,一边是文盛武弱,差距在哪?

唐朝和宋朝,像一对反义词:唐朝是“万国来朝”的霸气,宋朝是“诗词歌赋”的风雅。这种差距,从开国皇帝就定了调。

唐朝的开国皇帝是李渊,但真正让唐朝“站起来”的,是李世民。这位皇子靠“玄武门之变”上位,却没像胡亥那样乱杀,反而成了“明君”的代名词。

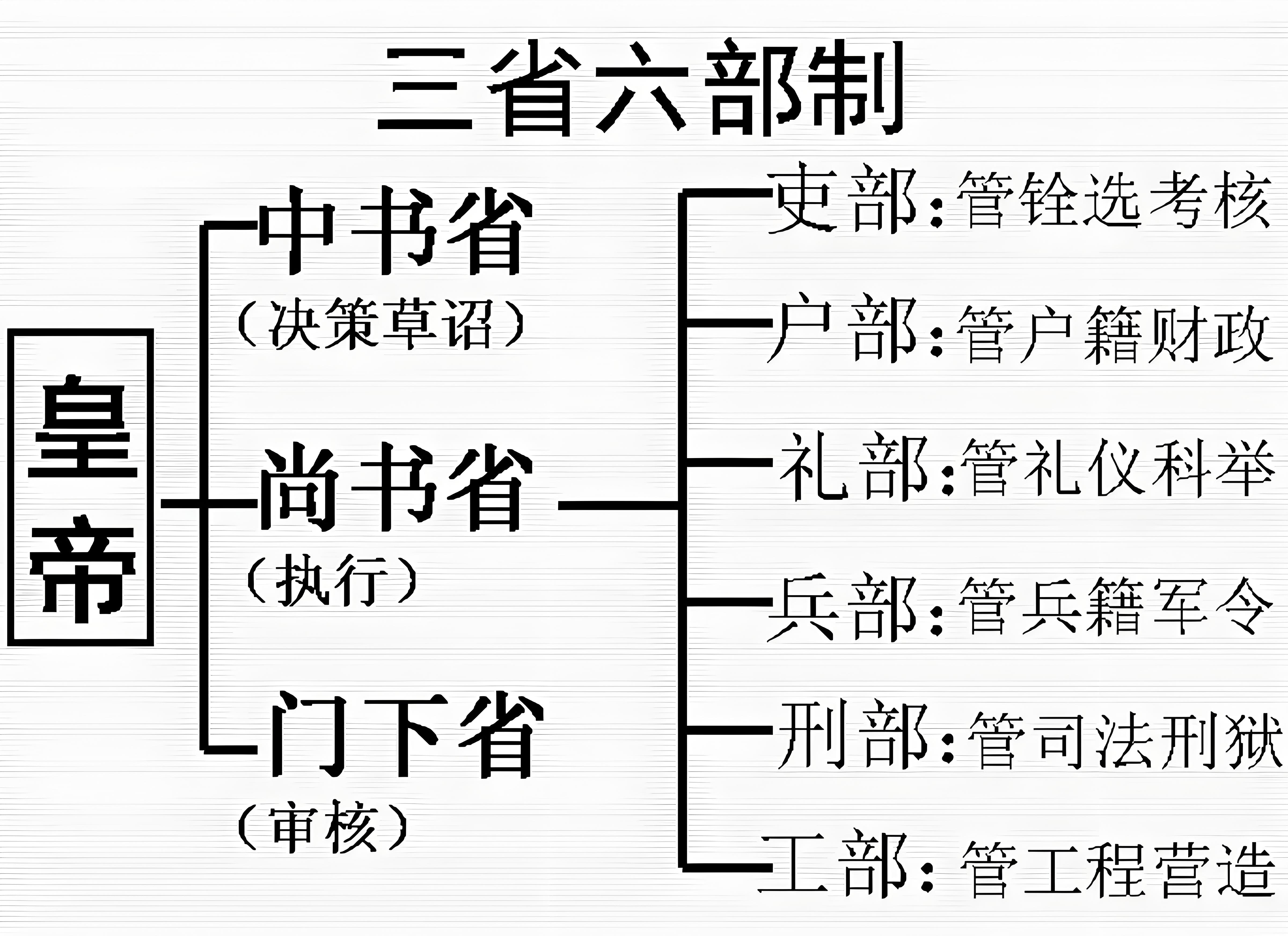

他搞“三省六部制”,把权力分给中书省(决策)、门下省(审核)、尚书省(执行),互相牵制;他开科举,不管你是贵族还是平民,有本事就能当官;他还特别能听劝,魏徵骂他,他不仅不生气,还把魏徵当镜子。

结果“贞观之治”来了:长安城里有波斯商人、日本留学生,西域的音乐、印度的佛教融入中原;粮食够吃,犯罪率低,晚上睡觉不用关门——这就是“盛唐”的样子。

李世民之后,武则天、李隆基也没拉垮。武则天虽是女人当皇帝,却破格用人,重视农业,为“开元盛世”打了基础;李隆基前期励精图治,把唐朝推向巅峰,长安成了当时世界上最大的城市,人口百万,到处是酒楼、茶馆、商铺。

可唐朝的命,也毁在李隆基手里。他晚年沉迷杨贵妃,重用李林甫、杨国忠,放任安禄山做大,最终爆发“安史之乱”。8年战乱下来,唐朝由盛转衰,最后被朱温篡权,亡了国。

宋朝则完全是另一种画风。开国皇帝赵匡胤,靠“陈桥兵变”黄袍加身,没杀一个功臣,只用“杯酒释兵权”就收了武将的权力——不是他怂,是他怕再出现“五代十国”的乱局。

从赵匡胤开始,宋朝就“重文轻武”:文官地位比武将高,科举录取人数比唐朝多10倍,苏轼、王安石、司马光这些文人都能当大官。文化有多盛?宋词比唐诗还火,清明上河图里的汴京,商铺林立,夜市热闹,老百姓的日子比唐朝还滋润。

可代价也大:军事弱。宋朝的军队多是“雇佣兵”,战斗力差,打辽、打金、打西夏,总打不过,只能靠给钱换和平。最后北宋被金朝灭了,宋徽宗、宋钦宗被抓走,成了“靖康之耻”;南宋在赵构的带领下偏安江南,最后被元朝所灭。

唐宋的对比很有意思:唐朝靠“武”定天下,却因“武”乱了国;宋朝靠“文”安天下,却因“文”弱了国——没有完美的制度,只有适合时代的选择。

四、末代皇帝:从子婴到溥仪,亡国之君的命运里藏着什么?

看帝王史,最让人唏嘘的是末代皇帝。他们不是都昏庸,却都成了王朝的“陪葬品”,但命运却天差地别。

秦朝的子婴,是最惨的一个。他有能力,登基46天就杀了赵高,想挽救秦朝,可刘邦已经兵临城下。他穿着白衣投降,以为能保住性命,结果项羽进咸阳后,把他和嬴氏族人全杀了——王朝亡了,连血脉都没留下。

汉朝的汉献帝,是最“幸运”的末代皇帝。他一辈子被董卓、曹操操控,当了31年傀儡,最后被迫把皇位让给曹丕。但曹丕没杀他,反而封他为“山阳公”,让他在山阳郡(今河南焦作)安度晚年,还允许他用汉朝的礼仪祭祀祖先。他活了54岁,比很多开国皇帝都长寿。

唐朝的唐哀帝,是最可怜的。他13岁登基,被朱温当傀儡,3年后被废掉,降为“济阴王”。没多久,朱温就派人把他毒死,死的时候才16岁。他的死,成了唐朝灭亡的最后一个注脚,也成了权臣弑君的血淋淋例子。

这些末代皇帝的命运,其实是王朝的一面镜子:如果王朝还有根基,末代皇帝或许能善终;如果王朝已经烂到根里,再聪明的皇帝也救不了,只能陪着王朝一起亡。

写在最后:帝王史不是“英雄榜”,而是“教科书”

今天聊了这么多帝王,不是要捧谁、骂谁,而是想告诉大家:帝王史从来不是“英雄榜”,而是“教科书”。

秦始皇的“大一统”,让我们知道“统一”是华夏的根;汉武帝的“丝绸之路”,让我们看到开放的力量;唐太宗的“纳谏”,告诉我们明君需要听得进批评;宋朝的“重文轻武”,提醒我们平衡才是王道。

哪怕末代皇帝的悲剧,也在告诉我们:没有永远的王朝,只有永远的民心——是得民心者得天下,失民心者失天下,这句话,从来没变过。

下一期,咱们就从秦始皇嬴政说起,聊聊这位“千古一帝”的功与过,看看他到底是“暴君”还是“伟人”。感兴趣的朋友,别忘了关注,咱们下期见!