陆家嘴清晨五点,薄雾裹着黄浦江。巨大的滚装船“晨星号”缓缓靠泊南港码头,甲板上密密麻麻停着刚下线的Model Y。工人们打着手势,把车一辆辆开进船舱——这一幕,曾是上海速度最鲜活的注脚。可如今,同样的码头,同样的船,却再没两年前那种“人等车”的热闹。

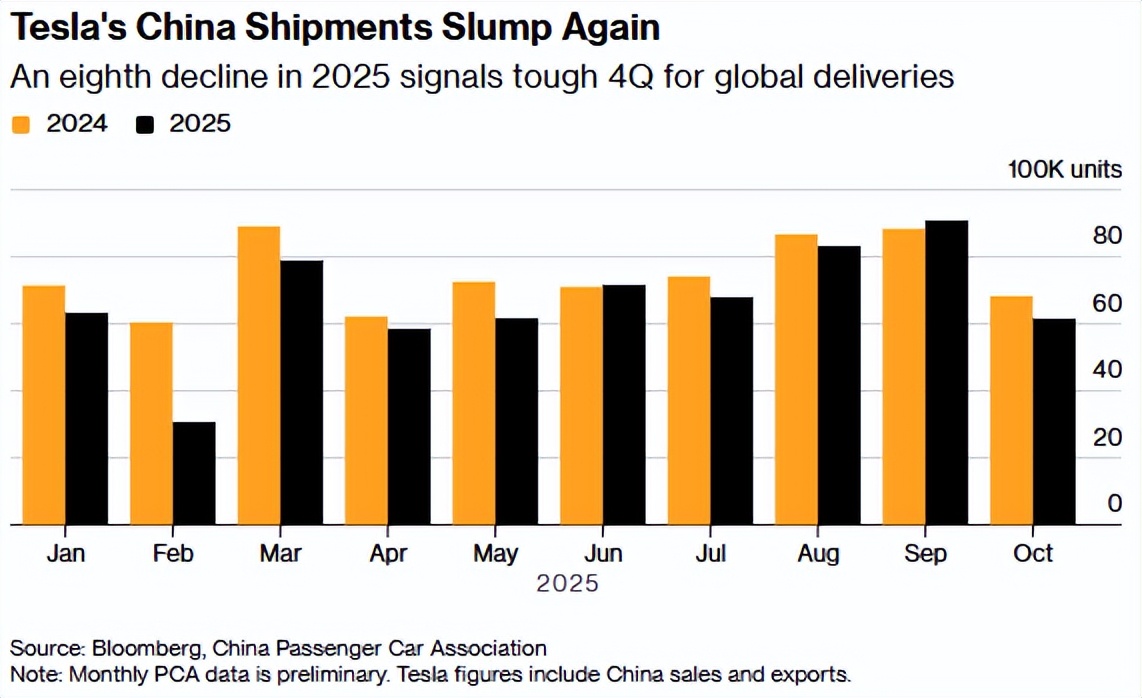

行业协会刚贴出的数据像一盆冷水:2025年10月,特斯拉上海工厂出货61497辆,同比跌9.9%,环比更骤掉三成二。数字冷冰冰,却把一条早已埋好的暗线拽到阳光下——这家曾被视作“鲶鱼”的外资巨头,在华红利期正悄悄关闭。

2019年,临港新片区还是一片滩涂,马斯克用“疯狂”形容上海工厂10个月竣工的速度。那时,30万元区间的电动车,除了特斯拉几乎无他选,Model 3像iPhone 4一样自带光环。可五年过去,市场早已换了剧本。2025年1月,焕新版Model Y上市,只把内饰缝线和续航小改几十公里,售价却继续守着26万元红线;几乎同时,小鹏G9把800V高压、激光雷达、零重力座椅一并打包,定价22.99万元。消费者不是工程师,却会用钱包投票——谁愿意花更多的钱买更少的“新”?更尴尬的是FSD(完全自动驾驶)。6.4万元买断价,比很多国产车的车价还高,实测却频频压实线、闯红灯。一位杭州车主在车友群吐槽:“花大钱请了个‘路痴’司机。”口碑一旦裂开,技术滤镜便碎了一地。

二、价格战里的“暗线”:五年免息与利润悬崖2024年夏天,特斯拉第一次在华推出“五年0息”。Model 3月供低至2594元,相当于一顿外卖钱。短期确实拉回一波订单——9月出货量同比微增2.8%,可10月就再度跳水。

行业里看得明白:免息不是魔法,只是把利润换成销量。2025年二季度,特斯拉汽车业务毛利率16.3%,再跌1.1个百分点。外资车企最看重的单车盈利,被一点点削成“刀片”。更糟的是,比亚迪、极氪、蔚来被迫跟进,把“免息”变成行业标配,特斯拉连“差异化”也丢了。

一位曾在某美资投行负责汽车板块的分析师私下算过账:以Model Y平均售价26万元、毛利率16%估算,每卖一辆车毛利约4万元;五年免息折合财务补贴1.3万~1.5万元,等于直接砍掉三成利润。“销量爬得越高,利润悬崖越深,”他说,“这是条饮鸩止渴的算术题。”

上海工厂的设计产能,95万辆里一半以上原本要漂洋出海。2023年,欧盟每卖10辆电动车,就有1辆来自临港。可进入2025年,德国、荷兰销量跌幅超50%。

能源危机叠加通胀,欧洲消费者把钱包捂得紧紧的;与此同时,当地媒体对“某品牌可能采集数据”的质疑声不断,部分市政停车场甚至一度贴出“禁止入内”告示。

大西洋另一边,美国《通胀削减法案》税收抵免于2025年10月正式结束,Model 3后驱版一夜之间贵回3750美元。马斯克在二季度财报会上罕见承认:“我们可能迎来几个艰难季度。” 本土失速、欧洲熄火,上海工厂一下子从全球枢纽变成“孤岛”,出口订单被抽走,库存只能向内挤压。

四、产业链上的“中国式回声”:谁为下滑买单?在宁波杭州湾,一家给特斯拉做铝制副车架的二级供应商,2024年刚扩了第三条产线,如今开工率不足六成。总经理老周掰着指头算:Model Y一款车占公司营收45%,如果明年继续下滑,他只能把新线租给做电池壳体的竞争对手,“赚点物业费”。

更下游的物流环节也感到寒意。专营汽车滚装的上海某航运公司,2025年四季度特斯拉订舱量环比减少30%,空出来的舱位只能临时找零单填补,运价被压到成本线。船长老赵自嘲:“以前怕爆仓,现在怕空仓。”

一条链上的利润像多米诺骨牌,从整车厂滑向零部件、物流、港口,最终滑到工人加班费。上海浦东金桥,某特斯拉配套企业的车间里,夜班从两班减到一班,灯光暗了半截,只剩机器空转。一位95后操作工说:“以前忙到没空喝水,现在闲得刷短视频,心里反而发慌。”

五、未来局:两条路,一条窄,一条远短期看,特斯拉手里还有最后几张牌:一是政府采购。2025年7月,Model Y首次进入江苏省政府新能源采购目录,单价24.99万元,比市场零售价低1万多元。公务用车、出租车、网约车的大单,能在报表上“裱”出一层增量。

二是AI故事。与字节跳动合作,把豆包大模型塞进车机,用语音闲聊、导航查询制造“智能座舱”新鲜感。可中国用户已被比亚迪“天神之眼”、华为ADS 3.0教育过一轮,单纯语音升级难再刺激神经。

长期看,真正的胜负手在2026年量产的Cybercab——没有方向盘的Robotaxi。马斯克赌的是“共享出行”把卖车变成卖运力,把一次性收入变成持续现金流。可在中国,政策红线、数据合规、测绘资质,每一道都是“玻璃门”。一位接近上海经信委的人士透露:“无人驾驶试点牌照分批发放,外资品牌得先过‘数据出境’这一关。”若Cybercab无法在华落地,特斯拉就可能从“先驱”变“先烈”。

黄浦江潮水每天两次涨落,南港码头的滚装船依旧进出。只是,船舱里不再只有特斯拉,多了比亚迪海豹、极氪001、小鹏X9。白色的Model Y被五颜六色的国产车夹在中间,像一块渐渐融化的冰。

历史不会简单重复,却常押韵。上世纪90年代,桑塔纳在中国一枝独秀,十年后却被蜂拥而至的合资车型拉下神坛;再十年后,韩系、法系又陆续让位给国产与德系。轮回之间,没有永远的“鲶鱼”,只有永远的技术迭代与成本竞赛。

特斯拉的故事,像极了那条被提前放入长江的鲟鱼:起初吃掉大量小杂鱼,激活整片水域;可当本土鱼种学会高速游动、长出更锋利的牙齿,最先感到饥饿的,恰是那条曾经的“外来鲶鱼”。

潮退之后,谁才是礁石?答案写在消费者的钱包里,也写在上海工厂每一盏忽明忽暗的灯带上。数字会波动,故事仍继续——只是下一章的主角,未必再是特斯拉。