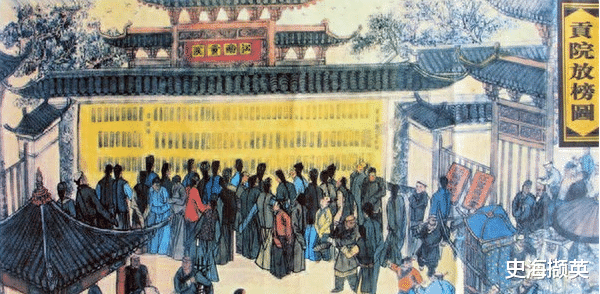

明清科举流行一句话叫“金举人、银进士”,倒不是说举人比进士含金量高,而是形容考举人的难度比考进士难度大。清代的情况自然不必说,乡试每个省都有固定的录取名额,平均下来举人的录取比例为90:1;会试反而难度低一点,一般在40:1左右。下面就以明代为例,来看一看考个举人究竟有多难?

明代不管是举人还是进士,录取的比例都比清代要高,但是乡试阶段的竞争同样也是十分激烈。其难度主要来自以下几个方面:

第一是严格限制生员应考数额生员要参加乡试,必须要跨越一道门槛,即“科考”,科考就是在乡试之前举行的一场资格考试,通过率很低。以南直隶丹阳、金坛二县为例,丹阳在学的生员有130多人,但是乡试给出的名额仅有28人;金坛在学的生员有110多人,乡试的名额仅有22人。

当然,丹阳、金坛在南直隶还是属于科举小县,文化发达的州县出应乡试生员的名额最高为60名,次者三十四名,又次者二三十名,如果是偏远云南、贵州等小县,仅有十余名甚至是四五名。

这就说明了一个问题,明代各州县生员的数量虽然很多,但是真正能参加乡试的不到三分之一。也就是说,科考一关就要剔除三分之二的生员。如果将所有生员都计算在内,那么明代的乡试名额控制就比清代更加的严格。

第二是乡试的中额文徵明曾就乡试中额说过一段话:“乡试率三岁一试,合一省数郡之士,群数千人而试之,拔其三十分之一,升其得隽者曰举人,又合数省所举之士,群数千人而试之,拔其十之一,升其得隽者曰进士。”

张居正也说过:“遇乡试年份,应试生儒名数,各照近日题准事例,每举人一名,取科举三十名,次外不许过一名。两京监生亦依解额,照数起送。有多送一名者,各监试官径行裁革,不许入场。”

按照文徵明和张居正的说法,乡试的中额就是三十取一。但是事实情况也有略微的出入,各省举人的录取比例根据年代的不同,并非严格执行三十取一的比例。有人做过统计,从成化十六年(1480年)至天启七年(1627年),各省的中举比例为:顺天府4.6%,应天府3.8%,浙江3.3%,江西2.4%,湖广4.9%,河南3.4%,山东4.8%,福建4.1%,山西4.6%,陕西3.3%,广东6.4%,广西5.5%,贵州2.4%,云南3.5%。

可以看出各省的举人录取比例差别较为明显,达到或超过三十取一的仅有贵州、江西、浙江、陕西、河南,如果将全国各省平均下来,就是二十八取一,这也十分接近三十取一的说法。

不过需要搞清楚一个事实,所谓的三十取一是在科考淘汰的基础上的,如果将各省生员全部计算在内,那么这个比例恐怕不到百分之一了,就这个难度其实已经和清代不相上下了。

此外,明代虽然也有恩科,但是开恩科的次数极少,不像清代那么频繁。这也导致了很多生员只能三年一次应举。

第三是生员数量不断扩大而中额没有增加在乡试中,生员的中举率为三十取一,而会试中进士的录取率为十取一,生员中举之难可见一斑。再加之参加乡试的生员,仅是生员数的一小部分,并非全体生员数。所以当时就有了“金举人,银进士”的说法。

到了晚明时期,全国的生员数量几乎是成倍数增长,而各省乡试的中额却没有太大的改变,这也大大提高了中举的难度。

和清代一样,每个省都有个别州县在乡试中出尽风头,在中式举人中占了很高的比例。就以福建为例,莆田的科举就显得相当亮眼,从洪武三年(1370年)至嘉靖七年(1528年),一共举行了52次乡试,“士由乡荐者千一百一十人,其登甲科者三百二十四人,状元及第二人,探花四人,会元一人,会魁七人,解元二十五人,经魁四十人。”

福建乡试的中额只有90人,52次乡试应取的举人总数为4680人,而莆田一个县就占了举人总数的24%,解元更是占到了48%。

不仅仅是福建,其他省份同样也有这样的县,所以为了防止一处或几处地方过多占有乡试解额,就有人主张按府分配名额。这一建议貌似公平,但要是执行起来也有很大难度,实际上也会出现新的不公平。

明代的读书人大部分都被卡在了乡试这一关,只有极少数幸运儿在取得生员功名后,能一次性考中举人,大多数都得考上几次甚至是终生不第。相反通过了乡试以后,会试阶段反而难度不高,毕竟十分之一的录取比例十分可观,而且举人参加会试也没有其他限制,只要愿意可以一直考到老。