中国最后一位状元刘春霖的试卷真迹,手写字让人汗颜,犹如印刷体

1904年,慈禧正在挑选“状元”。当时她心情糟透了,连年大旱,百姓遭殃,洋人又在门外虎视眈眈,急需一个好兆头。

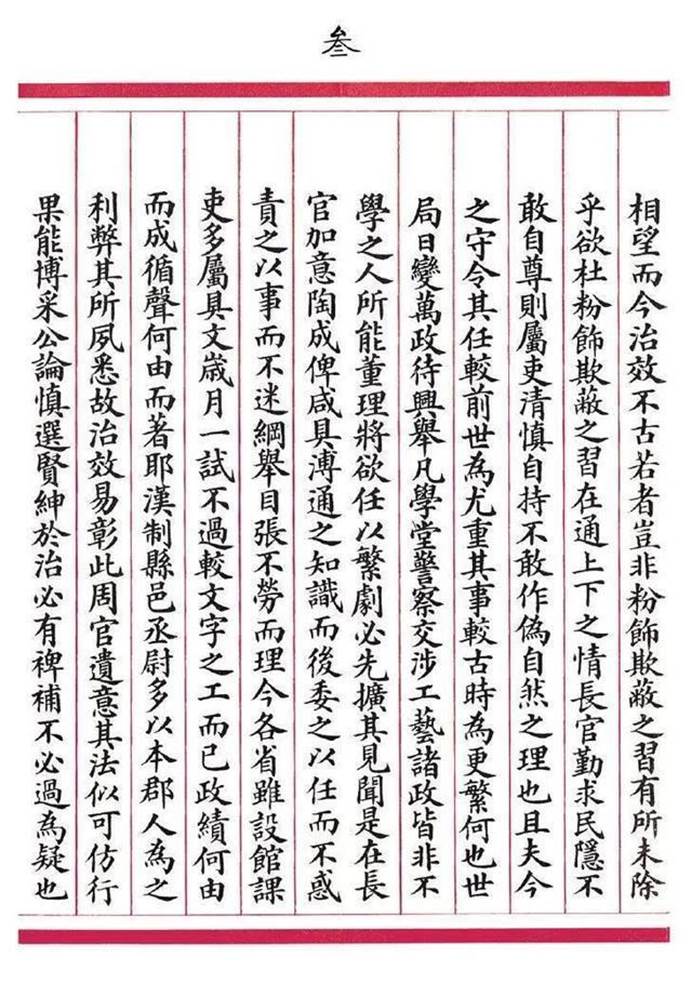

很多试卷字迹潦草、内容平庸,慈禧突然看到一份卷子,惊为天人。这份试卷写得如何?作答者被相中后,有着怎样不同寻常的经历?

慈禧面对这份试卷,连连感慨,字迹隽秀,看得很是满意。考生叫“刘春霖”,籍贯“肃宁”,太后眼睛一亮,春霖不就是春雨吗?肃宁不就是安宁吗?这不正是老天爷给的暗示吗?

因为字迹工整、姓名吉祥,刘春霖成为了中国历史上最后一位状元。没人想得到,这位“天选之子”其实是“冒考”来参加考试的,什么叫“冒考”?就是身家不清白。

刘春霖的父亲在府衙当差役,是个非正式员工,相当于现在的“底层劳务派遣”,母亲在知府家当保姆,这样的家庭状况,子孙后代是不能参加考试的。

刘家父子不认命。为了让儿子读书,老父亲到处求人,希望找个有身份的人给儿子“担保”。同乡的胡光签是个有资格的廪生,却一口拒绝,凭什么要我为你们冒险?

没办法,刘家只能继续找关系、托人情,终于找到了一个愿意帮忙的“廪生(科举制度中生员名目之一)”,刘春霖这才有了参加考试的“入场券”。

刘春霖一路过关斩将,考中了秀才,进了保定最好的学校莲池书院,当了状元后,他先进了翰林院,接着被派到日本留学。

回国后,刘春霖的仕途应该一帆风顺了吧?结果却差强人意。袁世凯想提拔,慈禧不同意;三个老师联名推荐他,还是不行;好不容易升了一级,是个空头官职,没有什么实权。

为啥混得这么惨?大概是知识分子的清高,他不爱应酬,不会拍马屁,还动不动就批评这个批评那个,在官场上不怎么受欢迎;跟袁世凯走得近,但袁世凯的敌人太多,连带着他也被孤立。

原配夫人去世后,有皇族竟看好刘春霖,想把女儿嫁给他。这个姑娘在国外长大,会英语法语,还在慈禧身边当过女官,对他很有好感。如果答应了,仕途估计能一帆风顺,但他却拒绝了。

为什么放弃这个机会?刘春霖认为,对方是皇族豪门,门不当户不对,结婚后无法给姑娘应有的生活。

最后,刘春霖选择了沧州姑娘张氏结婚,虽门第普通,但生活和睦,他追求朴素,哪怕有巨大诱惑,也能守住自己的底线。

1931年,日本人占了东三省,扶植溥仪建立了伪满洲国,这个所谓的政权急需人才来给自己撑门面,便选中了“末代状元”刘春霖。

1935年,伪满洲国总理郑孝胥派人拿着溥仪的“诏书”来到北平找人,打算安排“教育部长”一职。刘春霖此时已经63岁,看事情却也是很透彻,干脆装病,称自己年纪大、身体不好,干不了这活儿。

郑孝胥不死心,决定亲自出马,他打听到刘春霖爱喝茶,买了几斤好茶当见面礼,见面后也先从书法聊起,再聊到“满洲国”正题,却被退回茶叶、被送客。

1937年,北平沦陷,日本商人在北平开店做生意,想请刘春霖题字。第一个日本商人开自行车行,被拒绝后不死心,三天后带着四根金条再来,还是被拒绝。

牌楼“东亚楼”的日本老板特意买了上等的笔墨纸砚当礼品,刚说明来意后,就被刘春霖赶了出去。

1942年,这位末代状元突发心脏病去世,享年70岁。送葬的队伍绵延几里,各界人士送来无数挽联,其中最醒目的是两块黑底金字匾额:“义士状元”“中华脊梁”。

纵然山河破碎,刘春霖也愿选择最难走的路,这才是中国文人该有的样子。

参考资料:《刘春霖,冒考却成末代状元》《末代状元”刘春霖:曾三拒日伪之“邀”》