你敢信?每个人都有段“消失的童年”——3岁前的日子明明真实度过,却像被大脑按了“格式化”,连半点清晰片段都留不下。是小时候见了啥不能说的秘密?还是大脑故意“偷懒”删内存?今天就扒透这事儿,看完你准会拍大腿:原来小时候的自己,竟是“记忆小废柴”!

先抛个灵魂拷问:上周三晚饭你吃的啥?能想起来算你牛,要是说上个月第一个周三,估计多数人直接懵圈。为啥?因为没经过“加工”的日常,在大脑里就像垃圾短信,看完就删!而3岁前的我们,根本没解锁“加工记忆”的技能——不会讲故事,就没法把经历变成长期记忆。

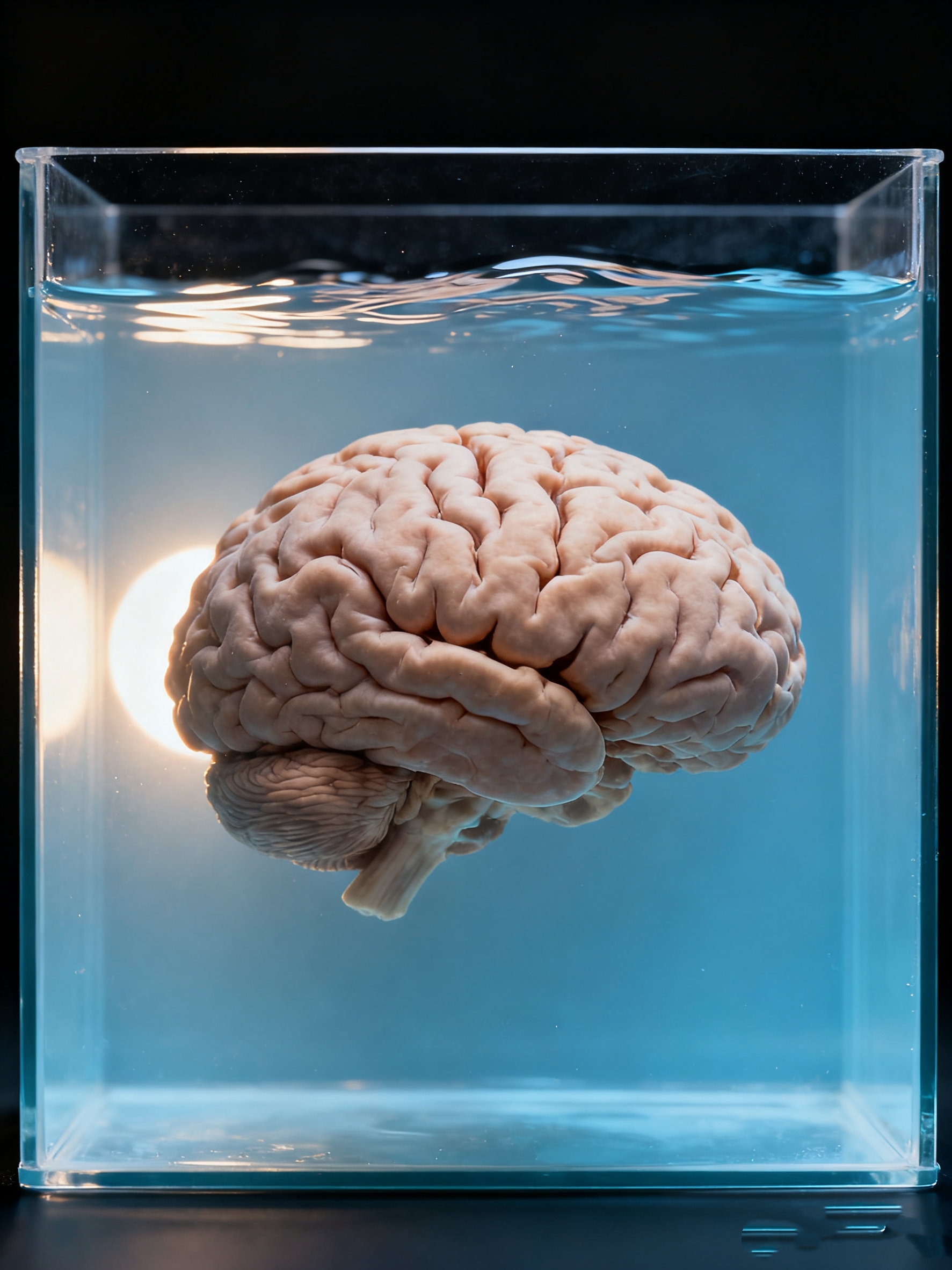

你知道大脑每天要扛多少信息轰炸吗?咱们的眼睛堪比5.76亿像素的超级相机,双目能扫120°范围,随便抬头看一眼25平米的房间,一瞬间就有1GB信息涌进视网膜!要是全存下来,大脑早该“宕机”了。所以大脑有个狠活:每天只留0.000001%的关键信息,其余全清空。而3岁前的娃,还没学会“筛选重点”,每天都被海量信息淹得晕头转向,哪有功夫记事儿?

这还不是最关键的!想记住事儿,得先有“自我意识”——知道“我是谁”“我干了啥”。但大多数宝宝要到18-24个月才通过“镜子测试”:在额头上画个红点,他能对着镜子擦掉,才明白“镜子里的是自己”。在此之前,宝宝的世界里根本没有“我”,就像只懵懂的小猫,只懂感受快乐痛苦,却记不住“谁让我开心”“谁让我难过”。

更坑的是,3岁前的娃连“时间”和“物体不会消失”都搞不懂!两岁前,妈妈出门上班,在宝宝眼里不是“妈妈去挣钱”,而是“妈妈消失了”,所以才会撕心裂肺哭;直到2-3岁学会“客体恒常性”,才明白“妈妈会回来”。连基本的认知框架都没搭好,经历再精彩,也只能是零散的碎片,根本没法拼成“故事”存进大脑。

还有个扎心真相:婴儿大脑在疯狂“长神经”,每天都有大量新神经元冒出来。这就像拆了旧书架建新书柜,之前存的“记忆书”要么被挤掉,要么被压在最底下,成年后根本找不到。所以不是大脑“删除”了3岁前的记忆,而是当时的“存储系统”没建好,存不住也取不出。

不过别遗憾!搞懂了大脑的“记忆套路”,咱们学东西能少走很多弯路。就像现在超火的“记忆房间法”:把要记的单词变成夸张的画面,比如记“apple”,就想象开门时被玄关的苹果咬了一口;记“pencil”,就想鞋柜上的鞋子在写字。用熟悉的路线+生动的故事,把抽象信息变具体,记单词、背考点都事半功倍。

老话讲“三岁看大,七岁看老”,虽然3岁前的记忆没留存,但那些经历早已刻进性格里。大脑“删除”童年记忆,不是为了忘记,而是为了轻装上阵——先清空冗余信息,才能装下长大后更复杂的世界。

最后想问:你有没有过似曾相识的瞬间,感觉像小时候经历过?是大脑在“恢复备份”,还是单纯的错觉?来评论区聊聊你的“童年记忆碎片”!