动脉粥样硬化是心脑血管疾病的共同病理基础。它是一个缓慢、隐匿的进展过程,理解其发生机制,并采取全方位的防护策略,是预防心梗、脑梗的治本之道。

一、发病原理:一场漫长的“血管壁炎症”

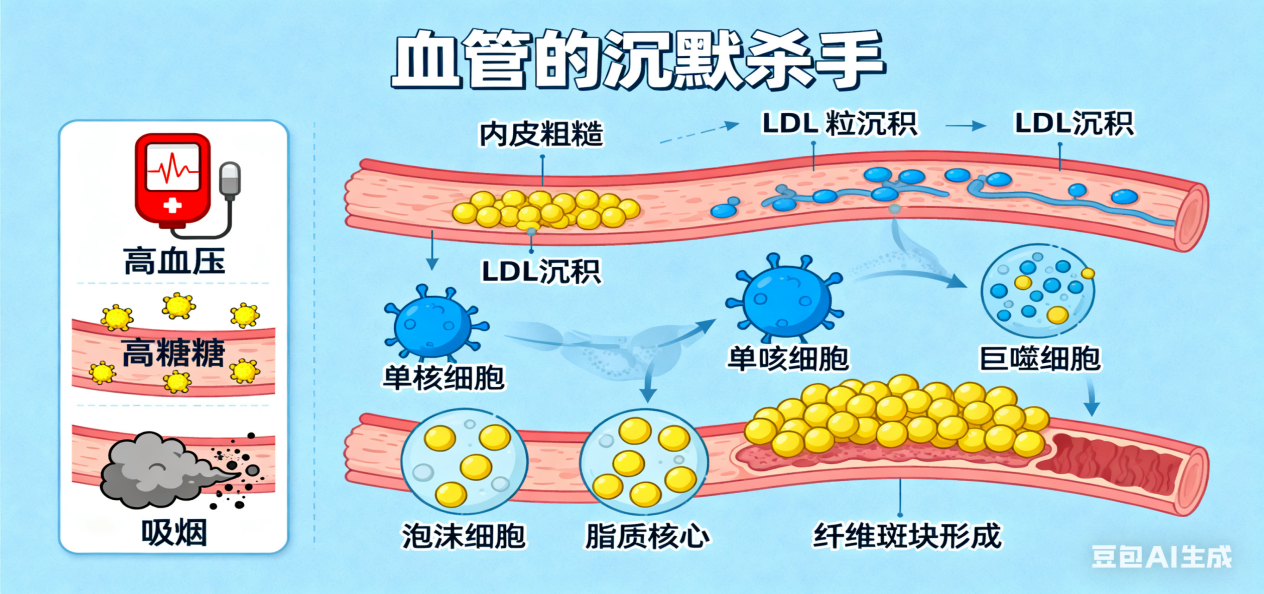

内皮损伤:高血压、高血糖、吸烟等因素损伤血管内皮光滑层,使其变得粗糙。

脂质沉积:血液中的“坏胆固醇”(LDL-C)透过受损内皮,沉积在血管壁内。

炎症反应:沉积的脂质引发慢性炎症反应,吸引单核细胞(巨噬细胞)前来“清理”,后者吞噬脂质后变为“泡沫细胞”并坏死,形成粥样斑块的核心。

斑块形成:平滑肌细胞增生、纤维组织覆盖,形成完整的斑块,使血管壁增厚、变硬、管腔狭窄。

二、需要警惕的信号

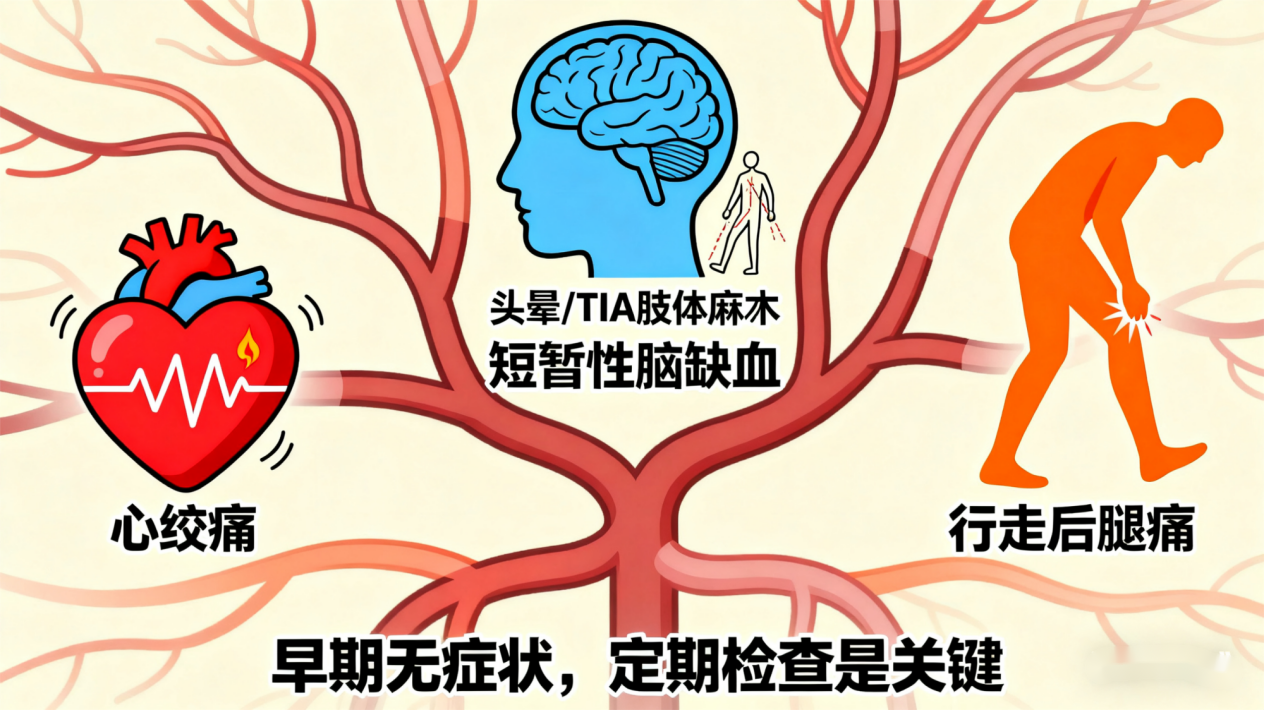

根据受累血管不同,出现相应器官缺血:

心脏:胸痛、胸闷(心绞痛)。

大脑:头晕、短暂性肢体无力或麻木(TIA)。

下肢:行走后腿痛(间歇性跛行)。

三、中西结合解读与对策

动脉粥样硬化防治需中西医协同:西医精准干预病灶,中医整体调理内环境,实现标本兼治。

1. 西医建议:分阶段 “精准控险”

一级预防(未病先防):控制危险因素,避免内皮损伤与脂质沉积。血压需控在<140/90mmHg(高危人群<130/80mmHg),空腹血糖<7.0mmol/L、糖化血红蛋白<7%;通过饮食(少动物内脏、油炸食品)和运动(每周 150 分钟有氧运动)降血脂,LDL-C 普通人群<3.4mmol/L、高危<2.6mmol/L、极高危<1.8mmol/L,必要时服他汀类药物;彻底戒烟(含二手烟),男性日饮酒≤25 克、女性≤15 克;40 岁以上人群每年查颈动脉超声。

二级预防(病后防复):已确诊者需长期服他汀类药物(如阿托伐他汀)稳定斑块,联合抗血小板药物(如阿司匹林)防血栓;基础病指标控制更严格(血压<130/80mmHg、LDL-C<1.8mmol/L);每 3-6 个月复查血脂、肝肾功能,每 1-2 年查颈动脉超声或冠脉 CT。

血运重建(严重堵塞时):血管狭窄>70% 且有缺血症状者,可行支架植入术(撑开狭窄血管)或搭桥手术(搭建新血运通道),恢复血流。

2. 中医视角与调理:从 “体质改善” 防 “锈蚀”

中医将其归为 “脉痹”“痰浊”“血瘀” 范畴,核心病机为 “本虚标实”。本虚以脾肾气虚为主,脾虚生痰浊(对应脂质沉积),肾虚致血瘀(对应血流缓慢);标实为痰瘀互结阻塞脉道,日久化热生毒加剧炎症。

调理需扶正祛邪:

扶正:饮食用山药、黄芪、黑豆搭配煮粥;适度练太极拳、八段锦,增强正气。

祛邪:痰浊重者服半夏白术天麻汤,血瘀重者用丹参饮;也可在医生指导下使用丹红注射液、丹参注射液等现代中药制剂,通过活血化瘀改善微循环,抑制血小板聚集,与西医药物协同稳定斑块。

日常调理:避免久坐、情绪激动,饮山楂茶、荷叶茶辅助改善痰瘀环境。

中西结合解读与对策

动脉粥样硬化的防治,需中西医协同发力:西医聚焦 “精准干预病灶”(控制危险因素、稳定斑块、疏通血管),中医侧重 “整体调理内环境”(扶正祛邪、改善体质),二者结合实现 “标本兼治”。

四、科学预防与养护

动脉粥样硬化完全可防可控,需树立 “整体健康观”,系统管理风险因素。健康生活方式是基础,要坚持低盐低脂饮食、规律运动、戒烟限酒与作息。在此基础上,可在医生指导下中西医协同防护,如用丹红注射液等中药或针灸改善症状、降西药副作用,调理促恢复、防复发。

定期体检是 “监测屏障”,建议通过颈动脉超声、血脂检测掌握血管状况,结合个体情况制定长期个性化管理策略,以有效干预疾病,延缓甚至逆转早期病变。