徐桂鸣

福建省工艺美术大师

徐桂鸣,男,1977年出生于福建省福州市,高级工艺美术师,国家一级/高级技师,特级名艺人,福建省工艺美术大师,福建省轻工“八闽工匠”,福建省雕刻艺术大师,福建省工艺美术名人,福州市高层次人才。现为中国民主同盟省直美术总支盟员、中国工艺美术协会理事、中青年人才委员会委员、福建省工艺美术协会常务理事、福建理工大学客座教授。

自幼受家庭熏陶结缘寿山石雕刻,1994年进入福州大学工艺美术学院学习,师从王则坚、俞世英两位名师系统研习雕刻技艺;1997年起于福州市锦秀工艺厂专注创作,尤擅高浮雕技法,作品风格融合古今美学精髓。2006年获评“全国青年优秀工艺美术家”,2014年、2015年先后入选中央文化管理干部学院中国工艺美术高级研修班、国家艺术基金雕刻艺术研修班,2016年获“2015年度中国工艺美术行业典型人物”称号。

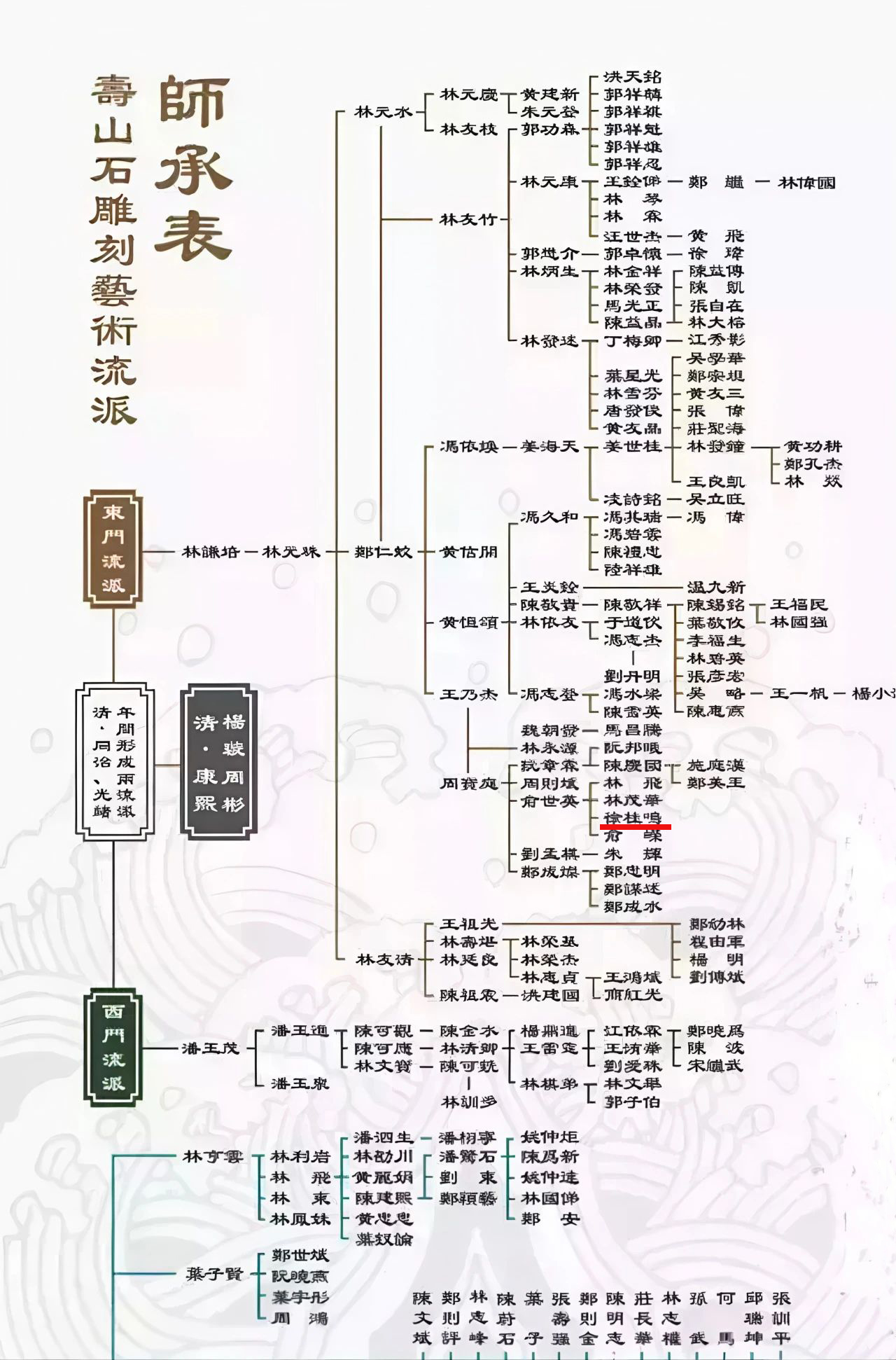

师承表

出版收藏

个人传略及作品收录于《中国国石候选石精品集》《中国国家级工艺美术大师精品集》《中国工艺美术》等权威辞书与杂志。

2022年9月,个人专著《雕刻艺术及其文化产业发展》由全国百佳图书出版单位——吉林美术出版社正式出版。

代表作《花开富贵》《丝路绿洲》《咏蛙》等,分别被中国工艺美术馆、福建省工艺美术珍品馆永久收藏。

智士能臣·千古奇人一一先秦范蠡

刀镌乾坤:徐桂鸣寿山石雕工艺与人文融合出新的艺术美学

文/翰艺

在中国工艺美术的星空中,寿山石雕犹如一颗璀璨的明珠,承载着千年的文化记忆与审美追求。在这片艺术天地里,徐桂鸣以其独特的艺术语言和深厚的文化底蕴,开辟了一条将历代帝王名人文化故事融入寿山石雕的创作之路。作为寿山石雕“东门派”的传承人,他不仅继承了传统的雕刻技艺,更在方寸石料上构建起一个纵横古今的文化宇宙,让石头讲述历史,让刀痕传递思想。

抱朴子 葛洪·丹炉藏医理

源流传承

福州寿山石雕“东门派”源自清代,以雕工精细、布局繁复、善于刻画人物故事而著称。这一流派强调“工精而意深”,在技艺上追求极致,在内容上富含人文精神。徐桂鸣出生于寿山石雕刻世家,父辈均为行业从业者,这种家庭环境的耳濡目染,使他对寿山石产生了天然的亲近感与理解力。1994年,他进入福州大学工艺美术学院学习,师从当代著名雕塑艺术家王则坚,接受了系统的学院派艺术教育;后又拜师福建省工艺美术大师俞世英,深入学习“东门派”石雕技艺。这种双重师承——既有学院派的现代艺术理论滋养,又有传统流派的技艺精髓传承,这种工艺与学院派思想融合的艺术教育,为他日后在寿山石雕领域的创新奠定了坚实基础。

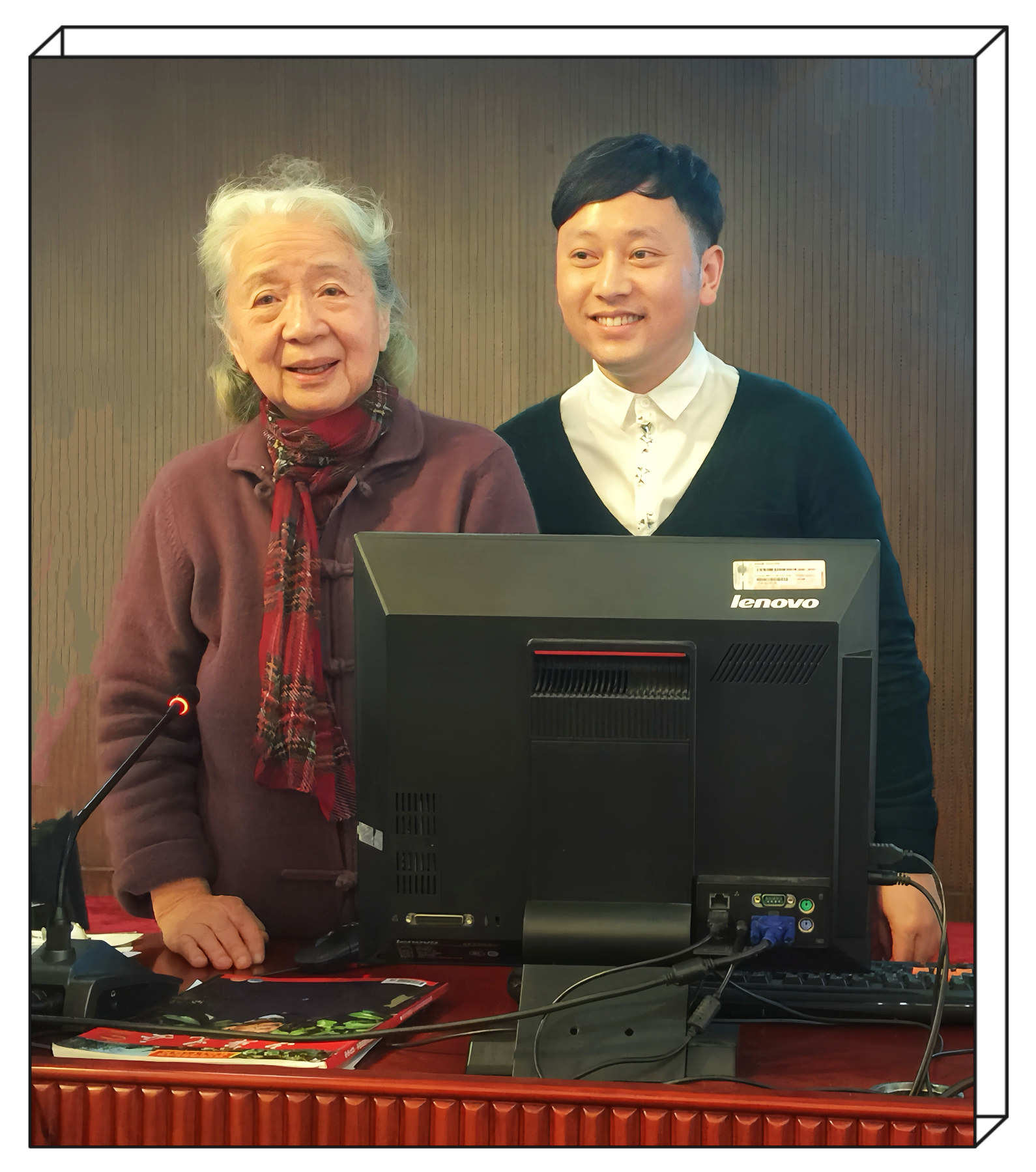

与楼宇烈先生合影(北京大学哲学系教授,国学研究院博士生导师、北大宗教研究所所长、北京大学京昆古琴研究所所长)

在这种艺术视野下,徐桂鸣能够以更为宏阔的视角审视和解读传统技艺的价值;另外,他又以传统的工艺精神回归当代创作,使作品既有传统韵味又不失当代气息。这种独特的艺术成长路径,让他能够超越单纯的技术传承,进入文化传承与创新的更高层面。

执手黑白·扭转乾坤一一谋圣鬼谷子

人文石艺

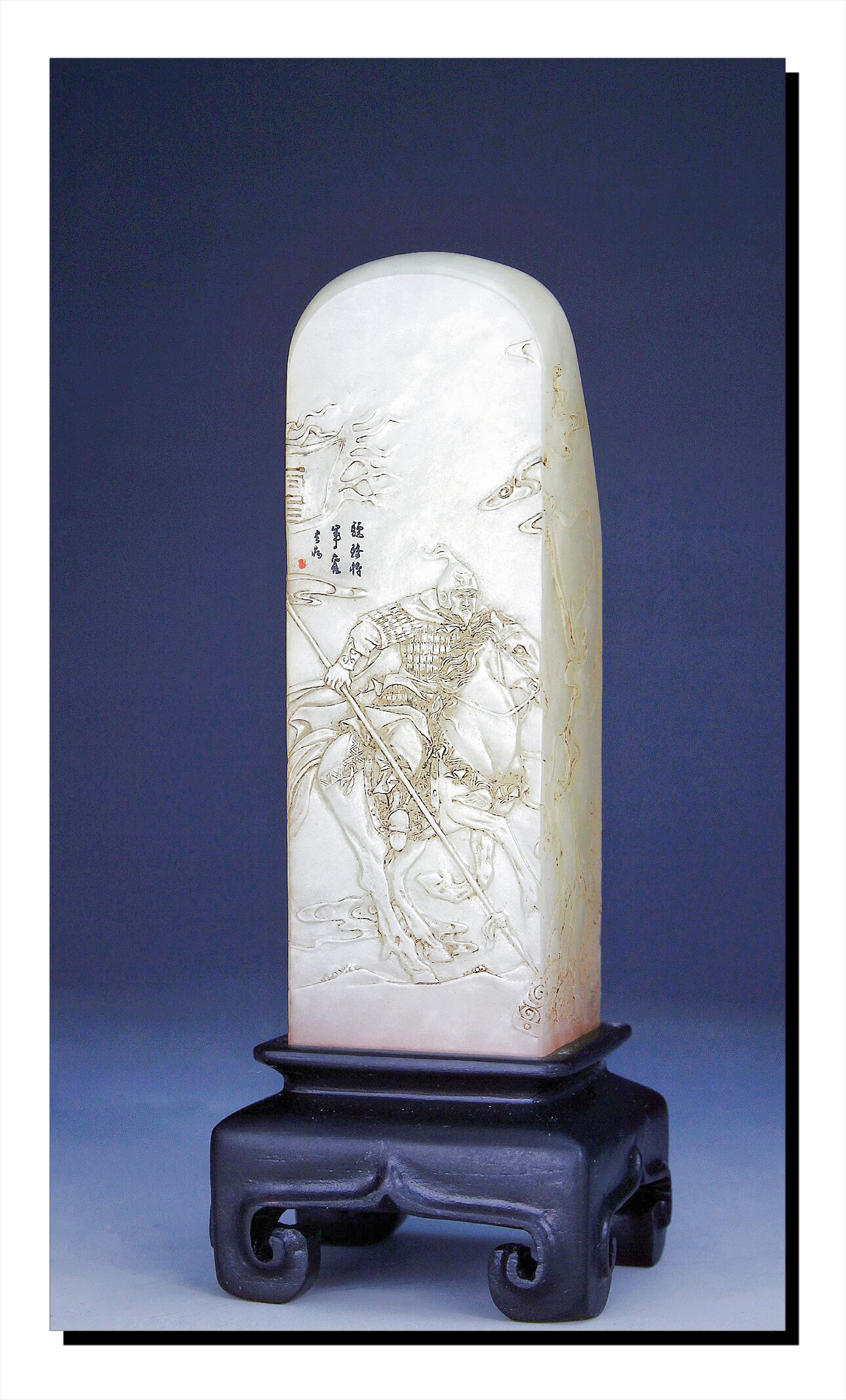

在徐桂鸣的代表作《千古名相》、《秦皇汉武》、《古圣先贤·传世家训》等作品中,我们可以看到他将历代帝王将相、圣贤名士的文化故事融入寿山石雕的独特处理方式。这些作品不仅仅是历史人物的简单再现,更是通过石雕艺术语言对历史文化进行的深度解读与重构。

与常沙娜先生合影(中国工艺美术家、敦煌图案学专家、 教育家、设计家,新中国形象设计亲历者、原中央工艺美术学院院长,中国工艺美术学会名誉会长。

与周郑生先生合影(国务院参事、中央文史馆特约研究员、中国工艺美术协会原会长、中国工艺集团原董事长,党委书记)

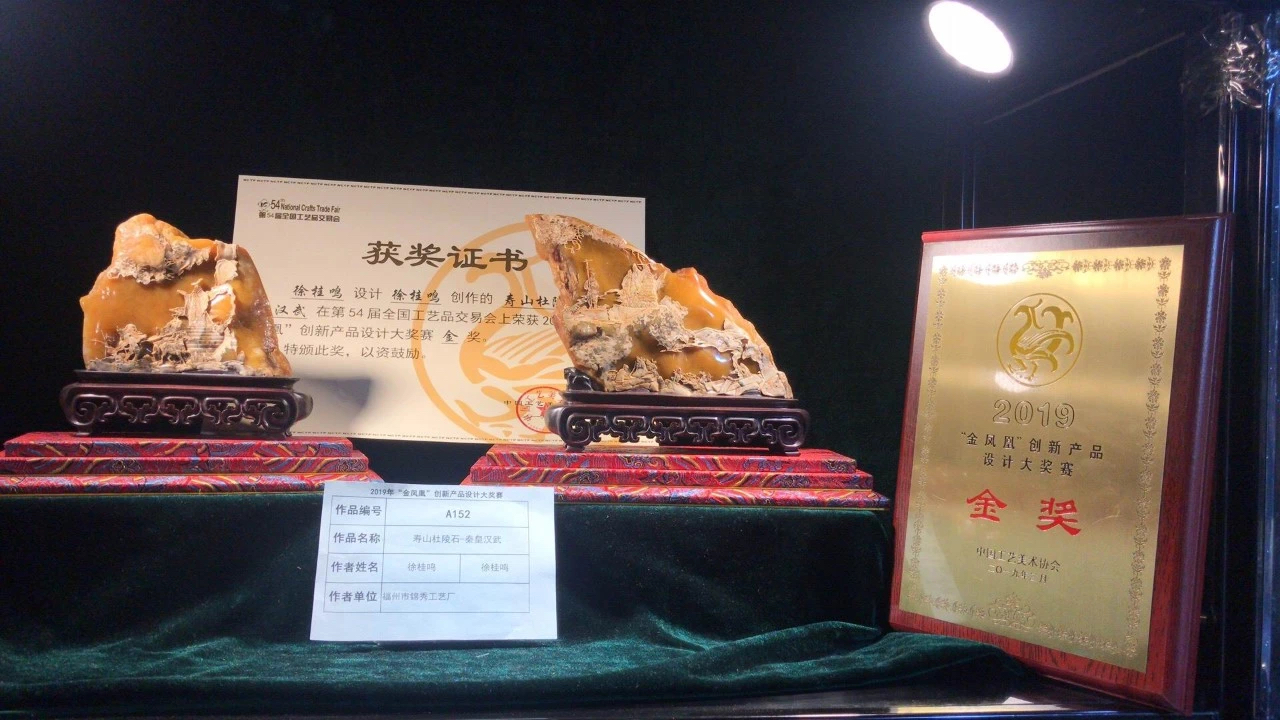

在《秦皇汉武》这件作品中,徐桂鸣巧妙地利用寿山石的天然形态与色彩变化,通过高浮雕技法,塑造了秦始皇与汉武帝两位中国历史上极具代表性的帝王形象。秦始皇部分,他运用刚劲有力的线条和块面处理,展现出统一六国的霸气与威严;汉武帝部分,则通过更为复杂的构图和细腻的刻画,表现其开疆拓土、雄才大略的气度。尤为精妙的是,作品不仅刻画了人物本身,还通过背景中的长城、兵马俑、丝绸之路等元素,构建了一个浓缩的历史场景,使观者能够在方寸之间感受到一个时代的宏大气象。

《千古一帝》

《汉武雄风》

《秦皇汉武》荣获2019“金凤凰” 创新产品设计大奖赛 金奖 现场证书

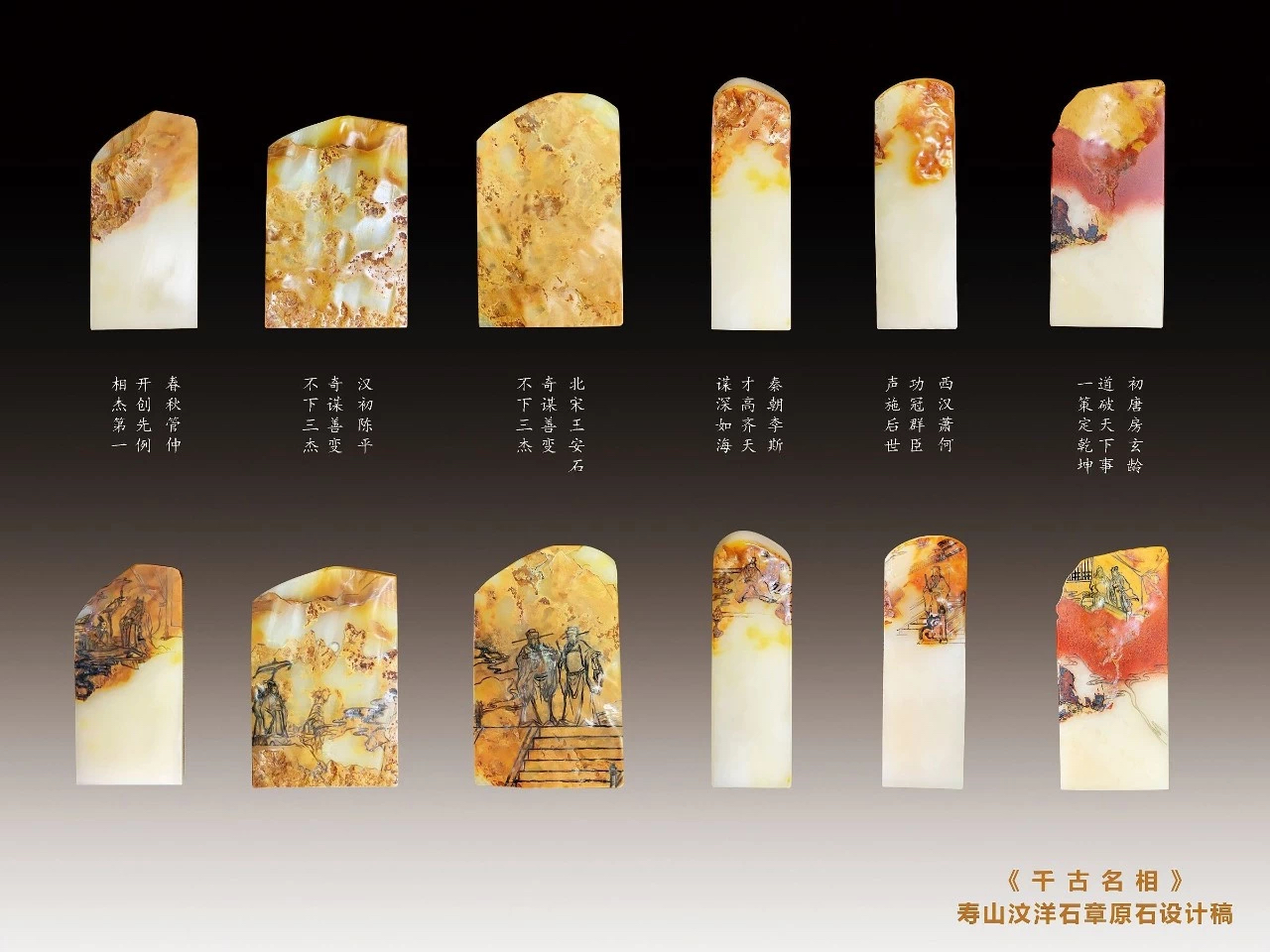

《千古名相》系列则展现了徐桂鸣对历史名相的独特理解。他不仅刻画了管仲、诸葛亮、魏征等历代名相的外在形象,更通过姿态、表情及配景元素的精心设计,揭示了他们各自的精神世界与历史贡献。在诸葛亮的表现上,他利用石材的天然色泽,创造出“鞠躬尽瘁,死而后已”的意境;在魏征的塑造上,则通过刚直不阿的线条语言,展现其直言进谏的铮臣风骨。

寿山汶洋石-千古名相

徐桂鸣设计制作的寿山汶洋石-《千古名相》在第二十届中国工艺美术大师作品暨手工艺术精品博览会上荣获'2019“百花杯”中国工艺美术精品奖金奖。

千古局部一

千古局部二

《千古名相》寿山汶洋石章原石设计稿

这些作品最引人入胜之处,在于徐桂鸣对“高浮雕”技法的创新性运用。他善于运用散点透视的方法处理画面,使作品在不同视角下呈现出不同的视觉效果:远观可见整体气势,近察可品细节精微。这种处理方式打破了传统浮雕的视觉局限,在有限的石材空间内创造了无限的视觉可能,正契合了中国传统美学中“以小观大”、“以一当十”的艺术理念。

四爱图(福建寿山巧色荔枝冻石)

虚实相生

徐桂鸣的寿山石雕艺术,不仅是对历史人物与故事的简单再现,更是对中国传统文化精神的深度诠释。他在创作中,有意识地将儒家、道家、佛家的思想精髓融入作品,通过石材的虚实、疏密对比,展现中国传统文化的精神内核。

在《古圣先贤·传世家训》中,徐桂鸣通过一组圣贤人物的塑造,将儒家“修身齐家治国平天下”的价值理念视觉化、艺术化。他不仅刻画了孔子、孟子等先贤形象,更通过他们与弟子、与自然、与社会的互动场景,构建了一个充满儒家伦理理想的精神世界。在技法上,他讲究“虚实相生”——人物的面部、手部等关键部位精雕细琢,而衣纹、背景等部分则大胆留白或简化处理,这种处理既突出了主体,又为观者留下了充分的想象空间。

大司马骠骑将军——霍去病(西汉)

道家思想的影响则体现在他对石材天然形态与纹理的尊重与巧妙利用上。徐桂鸣善于“因石施艺”,根据每块寿山石的独特形状、色彩与纹理进行创作设计,尽可能保留石材的自然之美,仅通过必要的雕刻加以引导和点睛。这种创作理念正契合了道家“道法自然”、“无为而治”的思想精髓。在他的作品中,人工雕琢与天然形态达到了一种微妙的平衡,既有人工的巧思,又不失天然的神韵。

六合同风 ·九州共贯 汉高祖·刘邦

千古一后·吕雉

佛家的圆融与超脱则体现在他对历史人物评价的客观与包容上。无论是功过鲜明的帝王,还是毁誉参半的名臣,在他的刀下都能得到一种理解与包容的呈现。他不做简单的善恶评判,而是通过艺术语言,展现历史人物在特定时代背景下的选择与命运,引导观者思考权力、责任、理想与现实的复杂关系。

神医华佗·妙手著传奇

刀外之功

徐桂鸣艺术成就的一个重要方面,在于他高度重视“刀外之功”的修炼。他不仅追求技艺的精进,更注重文化修养、理论思考和人生感悟的积累与提升。这种“刀外之功”使他的作品超越了单纯的工艺层面,进入了艺术与文化的更高境界。

雄图拓疆·汉韵长存

他将传统雕塑的写实主义风格与中国画的写意精神相结合,创造出一种既具象又意象的艺术语言。在人物刻画上,他吸收西方雕塑的解剖学知识和空间处理方法,确保人物比例准确、结构合理;在整体构图上,则借鉴中国画的散点透视和留白理念,营造出中国特有的空间意境。这种中西融合的艺术语言,使他的作品既能满足当代观众的视觉习惯,又保持了浓厚的东方韵味。

师旷论学·炳烛之明

在内容表达上,徐桂鸣善于将个人感悟、时代特点与传统文化相结合,使历史题材的作品具有当代意义。他的帝王将相系列,并非简单的怀古仿古,而是通过历史人物的塑造,思考权力、责任、理想与现实等永恒命题,引发当代观众对领导力、历史观、价值观的反思。这种古今对话的创作取向,使传统题材焕发出新的生命力。

药圣李时珍·本草贯古今

徐桂鸣的寿山石雕艺术,在方寸石料上构建了一个纵横千年的文化宇宙,让历代帝王将相、圣贤名士在石上重生,让中国传统文化的精髓在刀下流淌。他的艺术实践,不仅是个人才华的展现,更是传统工艺当代转型的成功探索。通过将寿山石雕与帝王名人文化故事的深度融合,他开辟了一条既有传统根基又有当代气息的艺术道路,为寿山石雕乃至整个工艺美术行业的发展提供了宝贵启示。

一代女皇·武则天

艺术当随时代,传统工艺如何保持生命力而又不固步自封,如何创新而又不失本色,是摆在所有工艺美术从业者面前的课题。徐桂鸣强调“刀外之功”的修炼,通过系统的理论学习和文化积累,提升创作的思想深度和艺术高度,最终形成个性化的艺术语言。这种艺术实践展示了“汲古汇今”的创造性文化美学价值。

一代天骄·妇好

这条路虽然艰难,却是一条通向真正艺术高度的必由之路。正如徐桂鸣的作品所展示的,当石头遇见文化,当刀法遇见思想,抽象的思维变得可触可感,冰冷的石头便有了温度。这种通过具体技艺抵达抽象哲思的方式,传统工艺便能超越时空限制,成为连接古今、对话中外的文化使者。