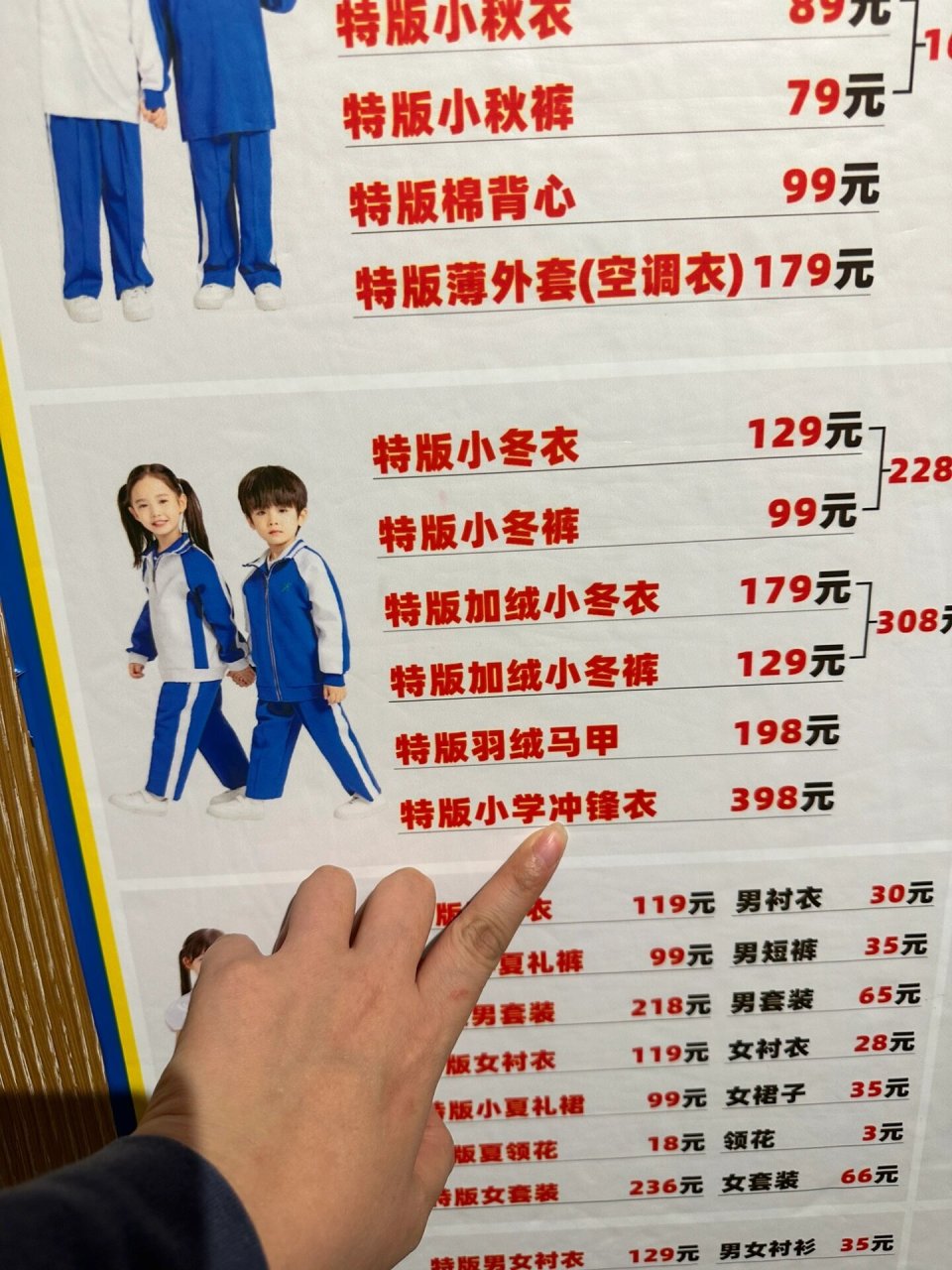

在教育成本日益成为家庭关注焦点的当下,杭州萧山区一位家长在本地论坛的发声,如同一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。“一年级校服 970 元,2 套秋 1 套冬,礼拜一必须穿”,短短一句话,配上清晰罗列的费用清单 —— 两套夏季短袖短裤、两套秋季长袖长裤及一套冬季三件套(冲锋衣 + 内胆 + 长裤),细致到按单件计算,夏季套装约 160 元 / 套,秋季套装约 255 元 / 套,冬季套装则 400 元 ,将校服价格问题赤裸裸地摆在了大众面前。家长们纷纷开始审视这笔看似普通却又沉甸甸的开支,为何一套小学生的校服,价格如此之高?这背后究竟是成本使然,还是另有隐情?

(二)舆论发酵:从区域热议到全网共鸣起初,这条帖子在本地家长群体中迅速传播,大家在评论区各抒己见,有的家长晒出自家孩子学校校服的价格,有的则对校服的质量和款式提出质疑。很快,这件事不再局限于萧山区,相关话题登上本地热搜,吸引了众多媒体的目光。搜狐、网易等网络平台纷纷转载报道,使得这一原本区域性的事件,演变成全国性的教育消费讨论热点。一时间,网友们纷纷在社交媒体上发表看法,# 一年级校服 970 元贵不贵 #等话题热度飙升,这场关于校服价格的讨论,已然成为家长群体对教育成本攀升不满情绪的集中宣泄口,深刻折射出在生活成本不断提高的今天,家庭对教育支出的高度敏感与担忧。

二、争议焦点:家长观点两极分化

在这场激烈的讨论中,有一部分家长站出来为校服价格 “辩护”。他们从实用和教育意义的角度出发,认为这笔费用花得物有所值。家长张姐就是其中之一,她无奈地说:“以前每天早上送孩子上学前,光为孩子穿什么衣服就得纠结好一会儿,孩子还经常因为想穿漂亮衣服和我闹别扭,既耗费精力又耽误时间。现在好了,学校统一穿校服,这些麻烦事儿都没了 。” 张姐的话道出了许多家长的心声,统一的校服确实为忙碌的早晨节省了不少时间,提升了家庭生活的效率。

除了节省时间,校服在消除学生之间的攀比心理方面也发挥了重要作用。在学校这个小社会里,孩子们很容易因为穿着的差异而产生比较心理。而校服的统一,让大家站在了同一起跑线上。家长李先生对此感触颇深:“孩子之前总说某某同学穿的鞋子是名牌,自己也想要,自从穿了校服,这种攀比的话就很少听到了,孩子更专注于学习和和同学相处了。” 从长远来看,校服的存在减少了家长为孩子购买日常服装的频率,虽然一次性支出了 970 元,但分摊到每个月,其实比频繁购买时尚童装要划算得多。有家长经过细致计算,若按小学 5 年的使用周期来分摊,年均校服支出不足 200 元,如此看来,性价比相当可观。

(二)反对派:高价压力与换款频繁的双重痛点然而,支持的声音并不能掩盖大部分家长对校服价格的不满。反对的声音主要聚焦在价格虚高和学校采购机制不透明这两大问题上。对于多孩家庭而言,校服费用的压力尤为明显。家长李哥苦笑着说:“我家两个孩子都在上学,大孩子的校服才穿了一年,学校就换款式了,现在小的孩子又要买新校服,一套近千元,两个孩子的校服费用加起来,都快赶上我们家一个月的生活费了,我们普通工薪阶层实在承受不起。” 李哥的情况并非个例,在经济压力较大的家庭中,校服费用成为了一笔沉重的负担。

更有家长曝光了校服背后的 “隐性成本”。某学校的秋季制服,包括西裤、衬衫、马甲,价格高达 425 元,但这套制服仅仅用于学校的重大活动,孩子在 3 年的时间里穿着次数不超过 10 次,大部分时间都被闲置在衣柜里,这无疑是一种资源浪费,也让家长们觉得钱花得冤枉。据相关数据显示,超过 60% 的反对家长来自月收入 8000 元以下的家庭,对于他们来说,校服支出在整个教育预算中所占的比例过高,已经影响到了家庭的正常生活开支 。这些家庭在面对孩子的教育费用时,本就需要精打细算,而高价校服无疑让他们的经济负担雪上加霜。

三、深层剖析:校服价格乱象背后的三大症结

近年来,家庭教育支出呈现出迅猛的增长态势,年均增幅达到 15% ,这一数据背后,是家庭对子女教育重视程度的不断提升,以及教育资源市场化带来的成本上升。在这样的大环境下,校服作为学生的刚需消费品,价格也随之水涨船高。据相关数据统计,对比 2015 年,校服均价涨幅超过 40%,冬季套装价格更是翻倍,这无疑给家庭带来了更大的经济压力。

部分学校为了提升校园形象,引入了 “礼服 + 运动服 + 特殊场景服装” 的多套配置模式。这种模式虽然在一定程度上丰富了校园文化,但却忽视了家长的经济承受能力。以某国际学校为例,学生不仅需要购买日常运动校服,还需购置礼服用于开学典礼、毕业典礼等重要场合,以及实验服、演出服等特殊场景服装。这些校服的价格普遍较高,一套礼服的价格甚至高达数千元,使得家长们苦不堪言。有教育专家指出,当校服支出占家庭月收入比例超过 5% 时,易引发中低收入家庭的焦虑。而根据最新的调查数据显示,当前超 30% 的城市家庭已经达到了这一临界值 ,这充分说明了校服价格对家庭经济的影响已经不容忽视。

(二)采购机制不透明催生价格迷雾多数学校在校服采购流程上缺乏公开公示,这成为了家长们心中的一大疑虑。家长们往往只能收到一份简单的总价清单,对于校服的面料材质、工艺成本、供应商资质等关键信息却一无所知。这种信息的不对称,让家长们无法判断价格的合理性,只能被动接受学校给出的价格。

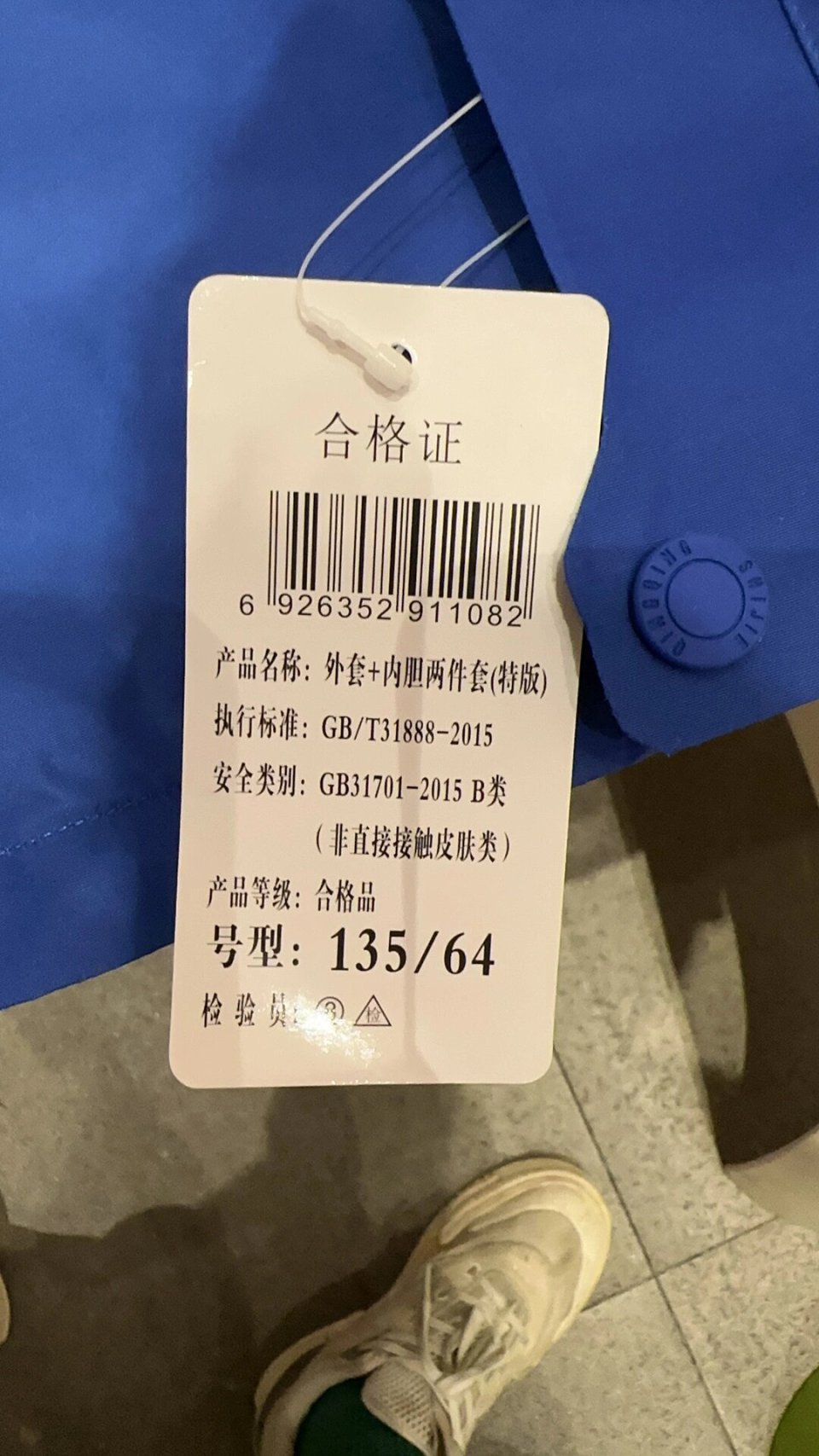

以萧山区某小学为例,虽然学校公布了成交单价(夏装 115 元 / 套、春秋装 185 元 / 套、冬装 310 元),但却未说明面料是否符合国家安全标准(如 GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范)。家长们担心,高价是否真的能对应高品质?这些价格背后,是否存在着水分?此前,部分地区曾曝光校服采购回扣事件,这进一步加剧了公众对价格合理性的不信任。在这些事件中,一些学校领导与供应商勾结,通过虚抬价格、以次充好等手段谋取私利,严重损害了家长和学生的利益。这些案例不仅让家长们对校服价格产生了质疑,也对学校的公信力造成了极大的冲击。

(三)款式频繁更换背离 “育人初衷”传统的校服款式相对稳定,一套校服往往可以穿至毕业,这不仅节省了家长的开支,也减少了资源的浪费。然而,近年来,随着 “时尚化”“个性化” 改革的推进,校服的换款周期逐渐缩短。有家长反映,孩子在小学 6 年里更换了 3 次款式,初中 3 年又换了 2 次,每次换款费用都超过千元。广东某中学甚至要求每届新生购买全新款式的校服,这种做法被家长们质疑是 “借校服更新变相创收”。

频繁更换校服款式,不仅增加了家长的经济负担,也违背了校服 “去个性化、促平等” 的教育初衷。校服的存在,本是为了消除学生之间的攀比心理,让学生们在一个公平、平等的环境中学习和成长。然而,频繁更换款式,使得校服成为了一种时尚的象征,反而加剧了学生之间的攀比之风。同时,旧校服的大量闲置,也造成了资源的极大浪费。这些被闲置的校服,大多还具有一定的使用价值,但却因为款式的更新而被弃用,这无疑是对社会资源的一种浪费。

四、破局之路:多方协同构建校服治理新体系

广东省在 2025 年出台的《校服管理意见》为我们提供了宝贵的借鉴经验。教育部门应发挥主导作用,制定分学段的价格指导线,为校服价格设定合理的上限。例如,小学阶段每生每学年校服费用不超过 800 元,初中不超过 1200 元,高中不超过 1500 元,其中冬季套装单价不得高于 300 元 。这样的限价措施,能够有效遏制校服价格的不合理上涨,让家长们在可承受的范围内为孩子购置校服。

明确校服款式的更换周期也至关重要。小学 6 年、初中 3 年不得更换款式,这不仅可以减少家长的经济支出,还能避免因频繁换款而造成的资源浪费。同时,强制要求学校公示采购合同、面料检测报告、供应商中标价等关键信息,让家长能够清楚了解校服采购的每一个环节。学校应主动接受家长委员会的监督,定期向家长委员会汇报校服采购的进展情况,确保采购过程的公开、公平、公正。

(二)学校实践:推行 “自愿选购 + 旧衣共享” 模式学校应摒弃 “一刀切” 的全套购买模式,给予家长更多的自主选择权。允许家长根据自身需求选择基础款(夏季 2 套 + 春秋 1 套,约 400 元)或全配款,对于冬季冲锋衣,还可提供单独租赁或购买二手的选择。这种灵活的选购模式,能够满足不同家庭的经济状况和实际需求,让家长们不再为不必要的开支而烦恼。

为了进一步降低家庭开支,学校可以建立校级校服共享平台,积极组织毕业生捐赠旧校服。这些旧校服经过专业的清洗消毒后,可供新生免费领取。深圳某小学在试点该模式后,取得了显著成效,新生校服购买率下降了 35%,家长满意度提升至 82% 。通过校服共享,不仅减少了家庭的经济负担,还培养了学生的环保意识和节约习惯,让孩子们在实践中懂得珍惜资源,学会关爱他人。

(三)社会监督:构建家校协同的共治网络家长委员会应深度参与校服采购的全流程,从款式设计的初期讨论,到供应商筛选的关键环节,都需要三分之二以上家长代表的同意。家长们作为校服的直接消费者,他们的意见和建议能够使校服采购更加贴近实际需求,避免采购过程中的盲目性和随意性。

引入第三方机构对校服质量与价格进行独立评估,也是加强社会监督的重要举措。第三方机构具有专业的检测设备和丰富的评估经验,能够对校服的质量和价格进行客观、公正的评价。定期发布的《区域校服性价比白皮书》,为家长们在选购校服时提供了重要的参考依据,让家长们能够做出更加明智的决策。

媒体也应发挥其舆论监督的作用,开设 “校服监督热线”,鼓励家长和社会各界积极举报高价低质、强制消费等违规行为。一旦接到举报,媒体应迅速展开调查,并及时曝光违规行为,形成强大的社会舆论压力,促使学校和供应商规范自身行为,保障家长和学生的合法权益。

五、结语:校服定价考验教育治理的 “温度”

一套校服的价格争议,映射的是教育公益性与市场性的平衡难题。当校服从 “成长标配” 变为 “家庭负担”,不仅违背教育公平初衷,更可能加剧阶层焦虑。唯有通过政策托底、学校让利、社会监督的多方联动,让校服价格回归合理区间,才能让这件承载校园记忆的服装,真正成为学生平等成长的 “保护色”,而非压在家长肩上的 “经济砝码”。毕竟,教育的温度,藏在每一项细节的民生考量中。

声明:本文内容由AI生成,图片来源于网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除!