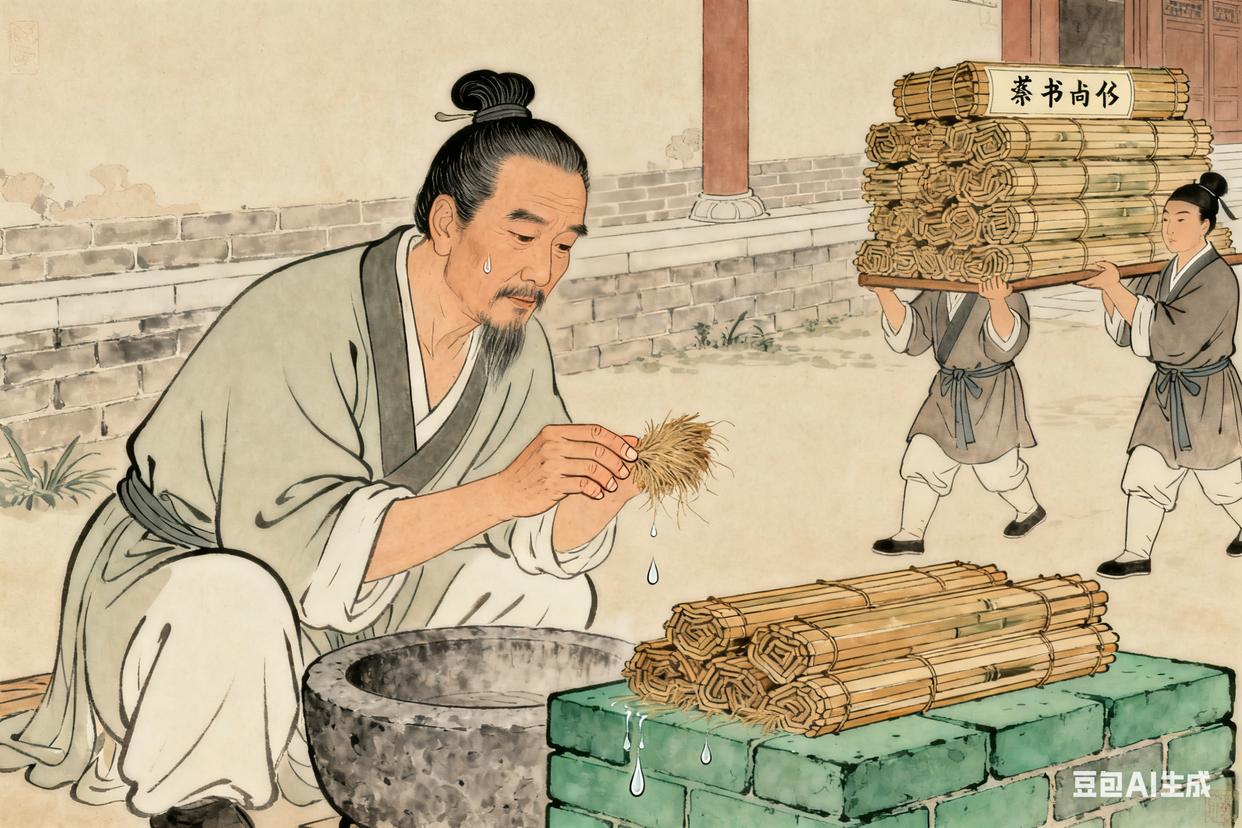

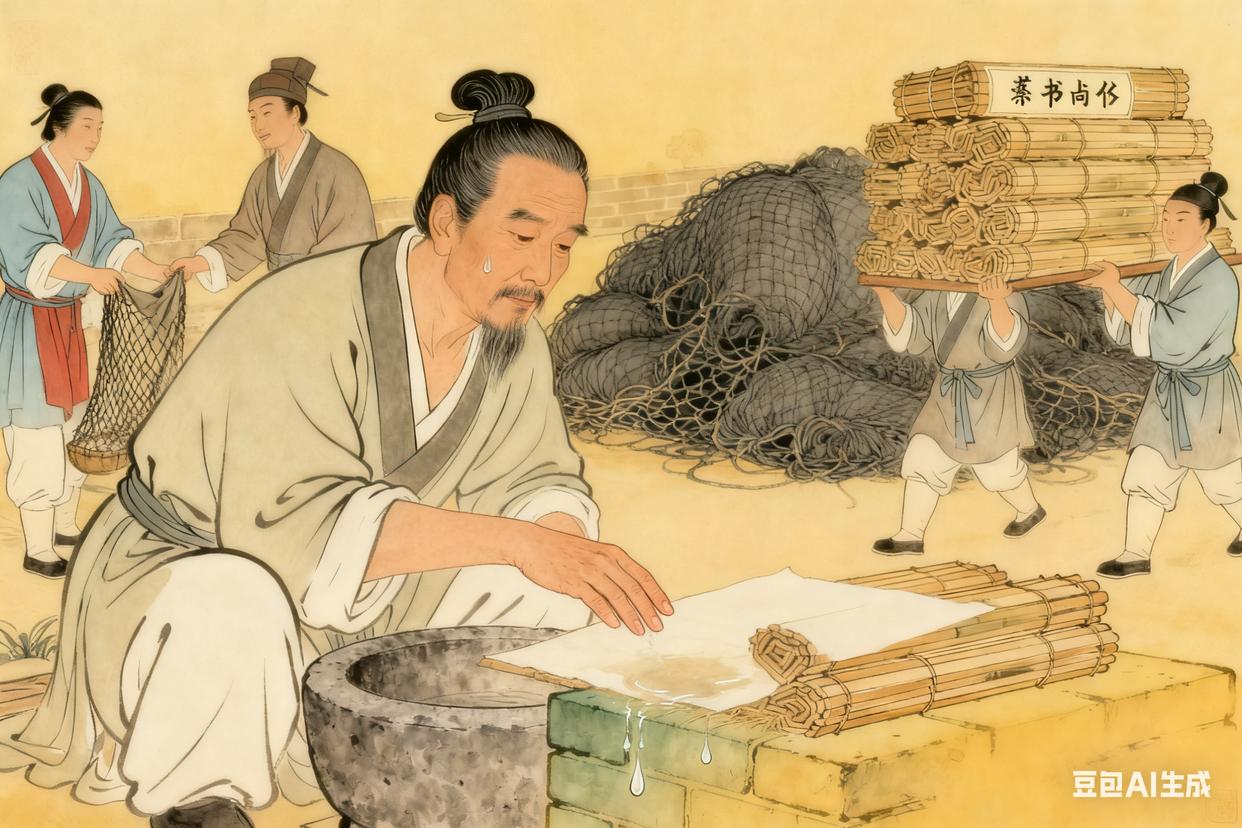

东汉永平末年的洛阳,宫墙下的作坊里总飘着一股草木灰的味道。蔡伦蹲在石臼旁,指尖捏着半片晒干的麻絮,指腹磨出的薄茧蹭过粗糙的纤维 —— 案上堆着的竹简沉甸甸压着桌面,最上面那卷《尚书》用了三百多片竹片,两个小吏抬进来时,额角的汗顺着下颌滴在青砖上,晕开一小片湿痕。

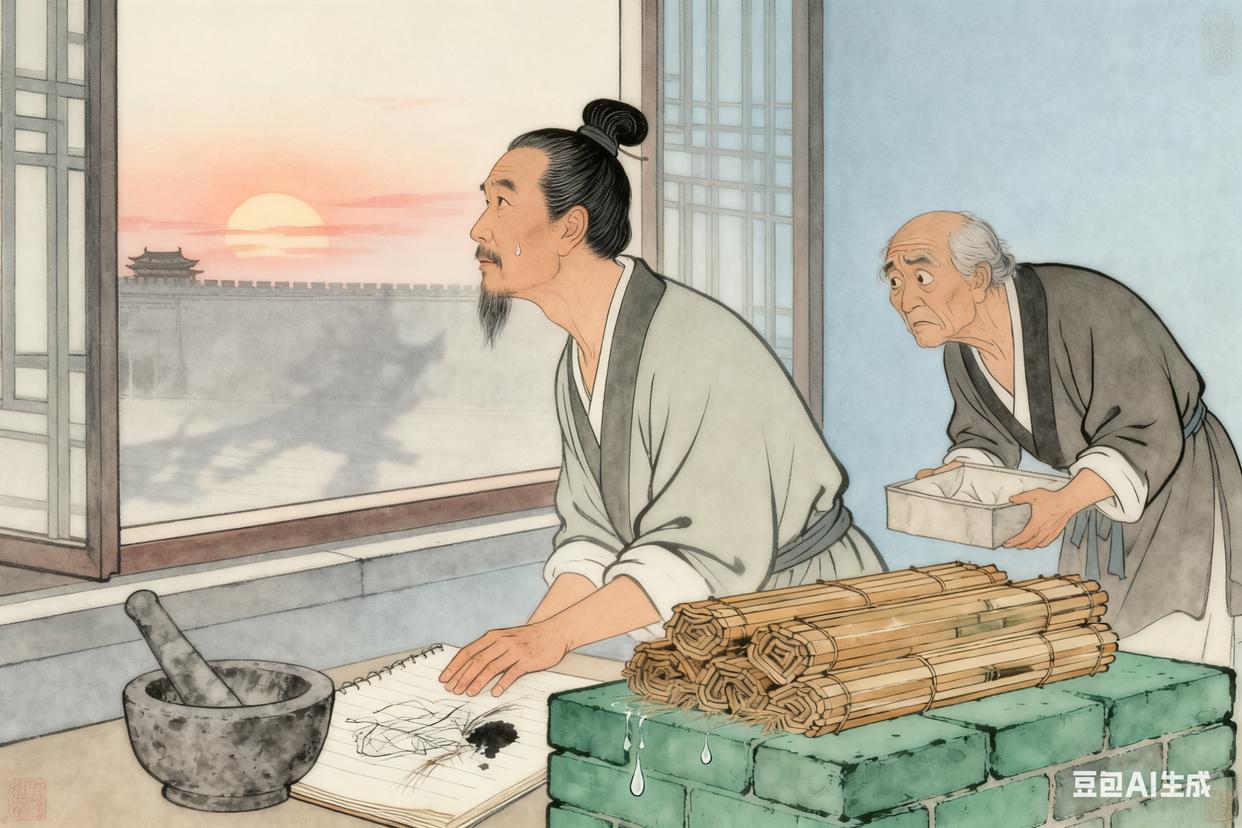

“大人,缣帛又快用完了。” 老工匠捧着空了的布匣过来,声音里带着难掩的焦虑。蔡伦抬头看了眼窗外,夕阳把宫墙的影子拉得很长,他想起上个月去民间巡查,看到私塾先生用刀在木牍上刻字,木屑簌簌落在孩童冻裂的手背上,孩子想抄录却只能用炭在地上画。那天晚上,他在灯下翻着自己的笔记,纸页上画满了歪歪扭扭的纤维草图,墨汁干了又晕开,像心里散不去的疙瘩。

永平十八年(75 年),十五岁的蔡伦从桂阳郡来到洛阳入宫。第一次走进藏书阁时,他被架上堆积如山的竹简惊住了 —— 要看完一卷《春秋》,得先把近两百片竹片按顺序排好,稍有不慎就会散成一堆。有次他帮宦官整理文书,不小心碰倒竹简,蹲在地上捡了半个时辰,指尖被竹片边缘划出血痕。那天夜里,他裹着薄被想,要是有比竹简轻、比缣帛便宜的东西能写字就好了。

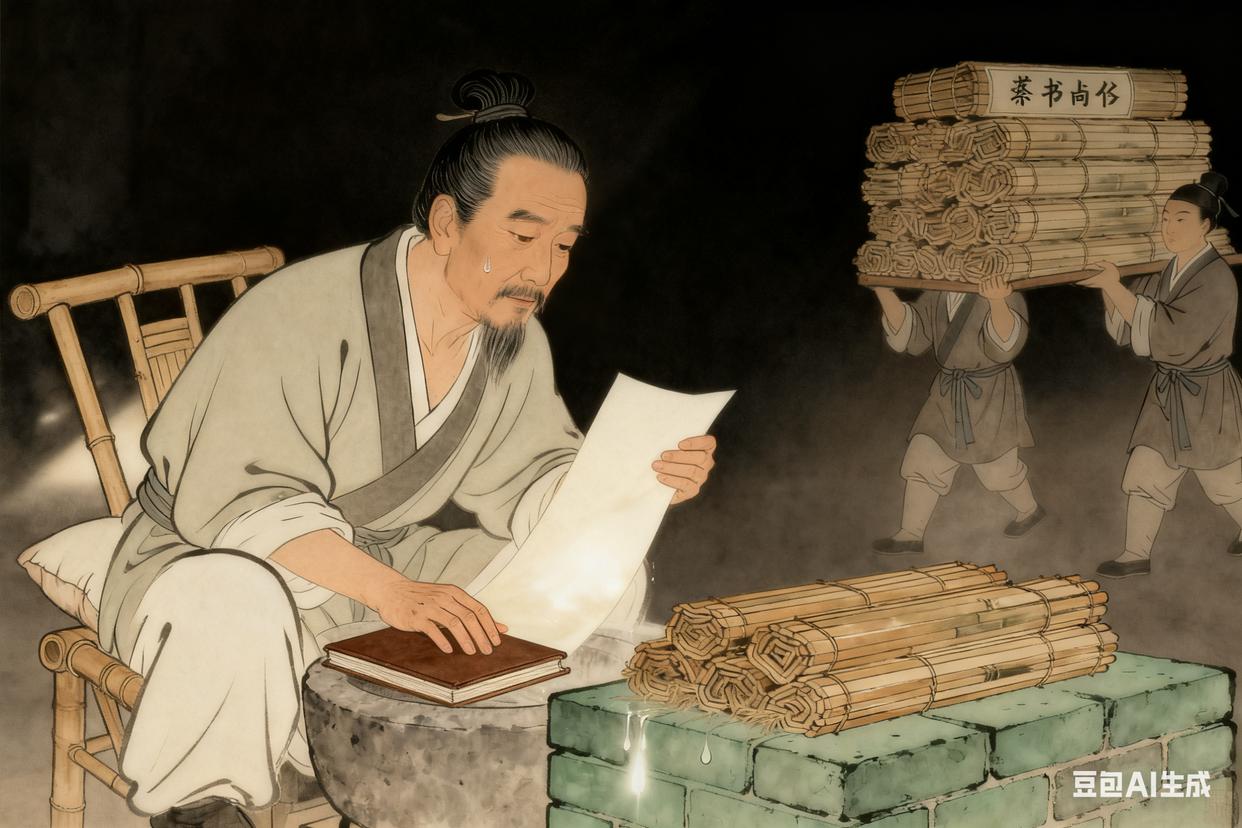

章和二年(88 年),蔡伦升为小黄门,常在皇帝身边传递文书。有回汉和帝让他抄送一份诏书,他抱着几十卷竹简去偏殿,走到廊下时脚腕一软,竹简哗啦啦散了一地。和帝路过,看着满地竹片叹气:“这东西既沉又占地方,要是能轻薄些就好了。” 蔡伦站在一旁,把皇帝的话记在心里,那天晚上,他第一次在笔记上写下 “造纸” 两个字。

永元初年(89 年),蔡伦借着巡查的机会去了陈留郡。当地百姓靠养蚕缫丝为生,他看到织女们把蚕茧放在水里漂洗,水面上会浮起一层细细的纤维,晒干后竟能在上面留下淡淡的划痕。他蹲在河边,伸手捞起一把湿纤维,冰凉的水顺着指缝流走,纤维在掌心结成薄薄的一层。“这东西要是能改进,是不是就能用来写字?” 他问身边的老农,老农笑着摇头:“这玩意儿软塌塌的,哪有竹简结实。” 可蔡伦却像抓住了救命稻草,当天就把漂洗的步骤记在笔记上,连纤维的颜色、粗细都写得清清楚楚。

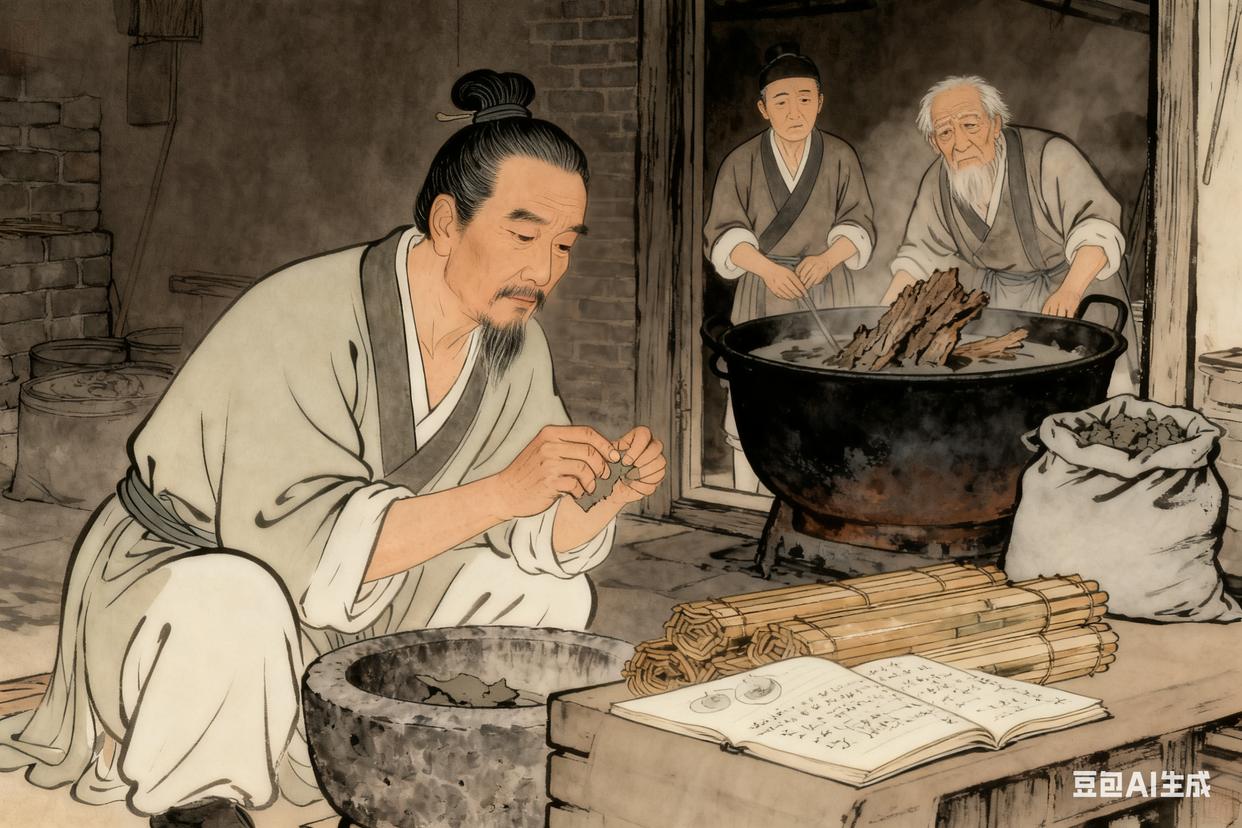

永元三年(91 年),蔡伦在宫墙下辟了个小作坊,找了两个老工匠帮忙。他们先把树皮、麻头、破布和旧渔网切碎,放进大锅里煮。第一次煮的时候,火候没掌握好,树皮煮成了烂泥,捞出来根本不成形。蔡伦看着锅里的烂泥,心里又急又慌,他蹲在作坊门口,手里捏着一块晒干的烂泥片,一捏就碎。“是不是少了什么步骤?” 他翻着之前的笔记,看到陈留郡的织女们漂洗时会加些草木灰,于是第二天就往锅里加了些草木灰。这次煮出来的原料虽然还不够细腻,但至少能结成片了。

永元四年(92 年)的春天,作坊里的试验有了些进展。他们把煮好的原料捣成浆,用竹帘捞浆时,蔡伦总觉得竹帘的缝隙太大,捞出来的纸厚薄不均。他盯着竹帘看了半天,想起宫里织锦用的细绢,于是让工匠把竹帘的竹丝拆得更细,再重新编织。试了十几次后,终于做出了一张相对平整的纸。他拿着纸跑到藏书阁,用毛笔在上面写字,墨汁虽然有点渗,但至少能清晰地留下字迹。那天晚上,他在笔记上写下:“永元四年春,初试成纸,可书字,尚需改进。” 字迹里带着难掩的激动,墨点都比平时大了些。

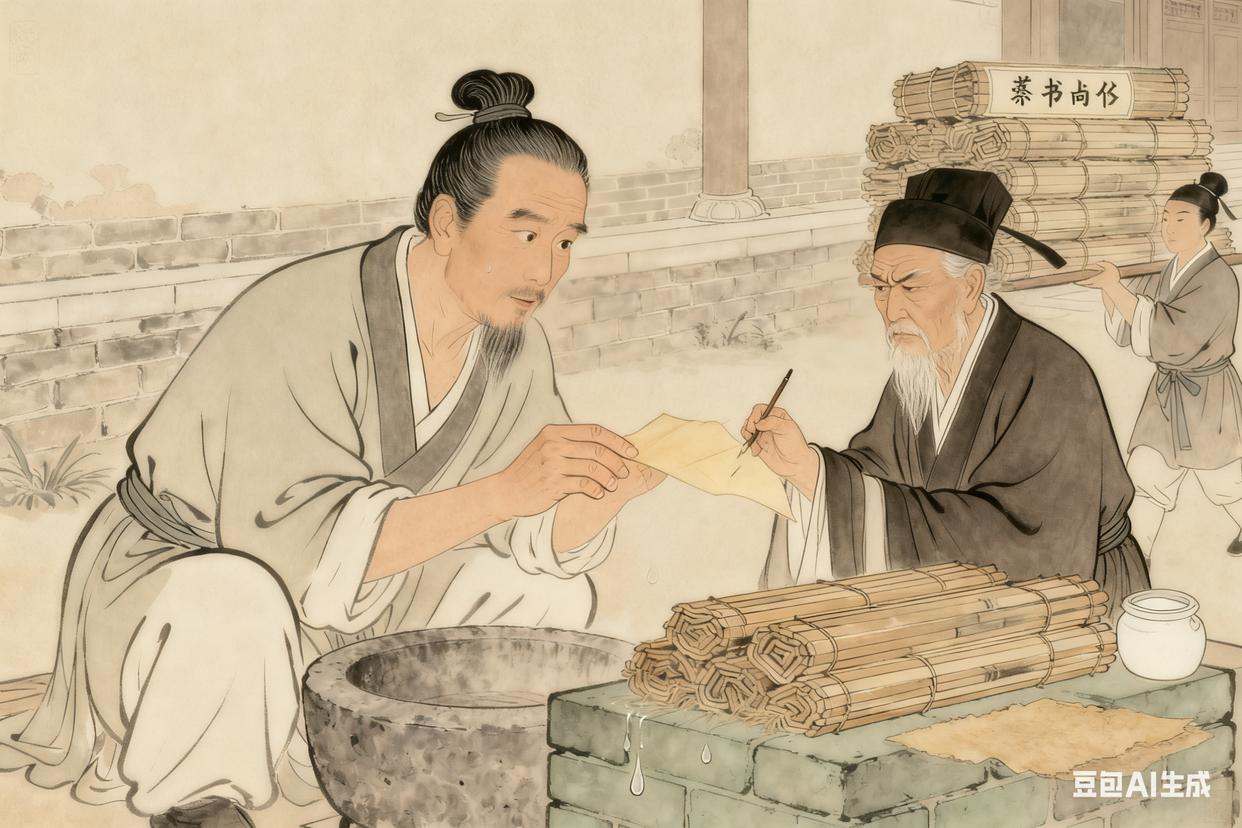

永元五年(93 年),蔡伦把改进后的纸送给同僚测试。有个老臣拿着纸,皱着眉头说:“这纸不如缣帛光滑,写起来费劲,而且容易破。” 蔡伦听了,心里有点失落,但没气馁。他回去后想,要是在纸浆里加些什么能让纸更光滑呢?有天他看到宫女们用淀粉浆洗衣服,衣服会变得挺括,于是就试着往纸浆里加了少量淀粉。这次造出来的纸,不仅表面光滑了许多,渗墨的情况也改善了。他拿着纸去找那个老臣,老臣在上面写了几个字,笑着说:“这下好多了,比竹简轻便多了。” 蔡伦接过纸,指尖划过纸面,能感觉到细微的光滑,心里像揣了块暖玉。

永元九年(97 年),蔡伦觉得时机成熟了。他带着纸和厚厚的试验笔记,去见汉和帝。在大殿上,他当场演示造纸的过程:先把原料泡在水里,再放进锅里煮,捣成浆后用竹帘捞浆,最后晒干。和帝看着一张纸从浆水里慢慢成型,拿起纸在上面写了 “安民” 两个字,字迹清晰,纸也轻便。“此乃便民之器啊!” 和帝笑着说,当即下令在宫廷内推广这种纸。那天离开大殿时,蔡伦手里还攥着和帝写过字的纸,纸的温度仿佛还留在指尖。

永元十年(98 年),宫廷里的文书渐渐都换成了蔡伦造的纸。之前负责搬运竹简的小吏王二,再也不用扛着沉重的简册在宫墙间奔波了。有天他找到蔡伦,递上一杯温热的茶水,说:“大人做的纸,让我们少受了好多累,以前扛竹简,肩膀都磨破了,现在揣几张纸就够了。” 蔡伦接过茶杯,温热的触感从掌心传到心里,他看着王二肩膀上淡淡的疤痕,想起自己当初捡竹简的样子,突然觉得这些年的辛苦都值了。

元兴元年(105 年),汉和帝驾崩,邓太后临朝听政。蔡伦因为之前的功绩,升为中常侍,参与朝政。他趁机奏请太后,希望能让造纸术在全国各郡推广,让百姓也能用得上纸。太后听了,觉得这是件利民的好事,就派了十名工匠到各地传授造纸技艺。蔡伦送工匠们出发时,把自己的笔记分给他们,说:“这些都是试验出来的经验,你们要好好教给百姓,让更多人能用上纸。” 看着工匠们远去的背影,他心里想着,以后再也不会有孩子只能在地上用炭写字了。

永初元年(107 年),蜀郡的工匠开始尝试用当地丰富的竹子造纸。可竹子的纤维又硬又粗,煮了好几次都煮不烂,造出来的纸又脆又糙。工匠们急得团团转,派人骑着快马去洛阳请教蔡伦。蔡伦收到信后,立刻回信说:“用石灰水浸泡竹子,再煮三个时辰,可去其硬质。” 蜀郡的工匠按此法一试,果然成功了,造出的竹纸虽然不如树皮纸细腻,但价格更便宜。后来,蜀地的竹纸成了当地的特产,很多读书人都喜欢用。

永初三年(109 年),蔡伦去河东郡考察造纸作坊。刚走进作坊,就闻到一股熟悉的草木灰和纸张的清香。作坊里堆积如山的旧渔网,几个百姓正把家里的旧布、旧渔网送来,换些粮食。“大人,现在百姓都愿意把旧东西送来,我们的原料不愁了。” 作坊的管事笑着说。蔡伦走到捞浆的地方,看着工匠们熟练地把竹帘放进浆水里,再提起来,一张湿纸就成型了。他伸手碰了碰湿纸,冰凉的触感让他想起第一次在陈留郡河边捞纤维的日子。只是他突然想到,要是以后原料不够了怎么办?于是他建议管事,和附近的农户约定,定期收购旧料,还让农户们把用过的旧纸也收集起来,重新煮浆利用。

永初五年(111 年),有个地方官员上奏朝廷,说当地百姓为了造纸,砍伐了很多树木,导致山坡上的树都被剥了皮,水土流失严重。蔡伦看到奏折后,心里很愧疚,立刻请求太后允许他去实地查看。到了那个郡,他看到山坡上几棵光秃秃的树,树皮被剥得干干净净,只剩下树干,心里像被针扎一样疼。他立刻召集当地官员和工匠,制定了 “限剥令”:只能剥老树枝的皮,不能剥树干的皮,而且每剥一棵树上的皮,就要补种两棵小树苗。那天下午,他亲自带着工匠和百姓在山坡上种下小树苗,指尖沾了泥土,却觉得心里踏实了些。

元初元年(114 年),蔡伦因为推广造纸术有功,被封为龙亭侯,人们也把他造的纸称为 “蔡侯纸”。有个叫张衡的学者来拜访他,想把造纸的工艺记录下来,传给后人。蔡伦拿出自己的笔记,那本笔记已经被翻得卷了边,里面记满了密密麻麻的字,还有很多试验数据,比如 “麻头浸泡五日最佳”“竹帘目数三十为适”,有些地方还画着草图,旁边写着修改意见。张衡翻看笔记时,看到上面有几滴墨渍,还有几处被划掉又重新写的痕迹。“这些都是一次次试出来的啊。” 蔡伦坐在一旁,看着笔记,眼神里满是回忆,“有次试验失败,我差点把笔记烧了,可转念一想,这些失败的经验,说不定以后能帮上忙。”

元初二年(115 年),几个西域商人来到洛阳,看到集市上卖的蔡侯纸,惊讶得合不拢嘴。“这东西比羊皮轻便多了,还便宜!” 一个商人拿着纸,用西域的文字在上面写了几个字,高兴地说。他们找到蔡伦,想学习造纸术,回去教给家乡的人。蔡伦奏请太后同意后,把基础的造纸工艺教给了他们。看着商人拿着纸样品和工艺笔记离开,蔡伦站在城楼上,望着西域的方向,心里想着,也许用不了多久,这纸就能传到更远的地方,让更多不同地方的人都能用上。

建光元年(121 年),邓太后去世,安帝亲政。因为蔡伦曾参与窦皇后陷害宋贵人的事,安帝下令让蔡伦自辩。蔡伦接到诏书时,正坐在作坊里看着工匠们造纸。他拿起一张刚造好的纸,指尖划过光滑的纸面,想起这些年从试验到推广的点点滴滴:第一次煮烂的树皮、第一次写出字的粗纸、百姓送来旧料时的笑容、西域商人惊讶的眼神…… 他知道自己难逃此劫,不愿受辱,于是回到家中,沐浴更衣,饮药而亡。死前,他把那本记满试验数据的笔记放在枕边,仿佛这样,就能把造纸的念想一直带着。

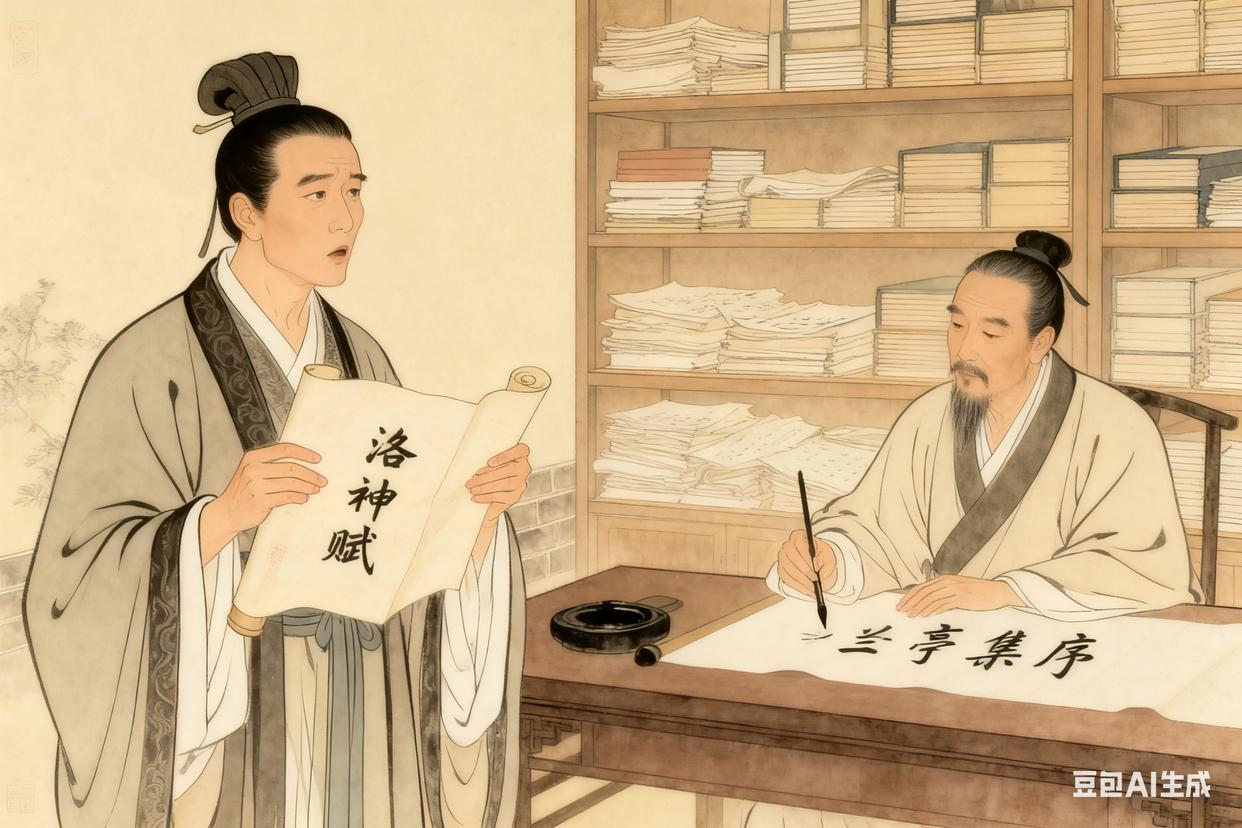

蔡伦死后,他的弟子们继续推广造纸术。到了三国时期,纸已经成了主要的书写材料。魏国的曹植在纸上写《洛神赋》,写完后把纸折起来,放在袖中,感慨地说:“若无蔡侯纸,这赋怕是难传出去了。” 东晋时,王羲之在纸上写《兰亭集序》,墨在纸上晕染得恰到好处,笔锋的转折都清晰可见。他写完后,看着纸上的字迹,对身边的人说:“蔡侯之功,惠及我辈啊。” 这篇书法成了千古名作,而纸也让书法艺术得以更好地传承。

唐代的时候,造纸术通过丝绸之路传到了阿拉伯地区。阿拉伯商人把纸带到欧洲,改变了欧洲用羊皮书写的历史。欧洲的学者们在纸上记录知识,修道院的修士们用紙抄写典籍,推动了文艺复兴的发展。而这一切的源头,都来自东汉那个在作坊里反复试验的匠人 —— 蔡伦。

如今,我们翻开笔记本写字,捧着书籍阅读,甚至在电子屏幕上看到 “电子纸” 时,都该想起蔡伦。他用树皮、麻头这些平凡的原料,造出了改变文明进程的纸,打破了知识垄断,让文化得以更广泛地传播。就像蔡伦当年在作坊里反复试验一样,我们现在在纸上书写梦想、记录生活,也是在为文明的延续添砖加瓦。那一张薄薄的纸,承载的不仅是文字,更是千年的文明传承,是匠人对便民、利民的执着追求。