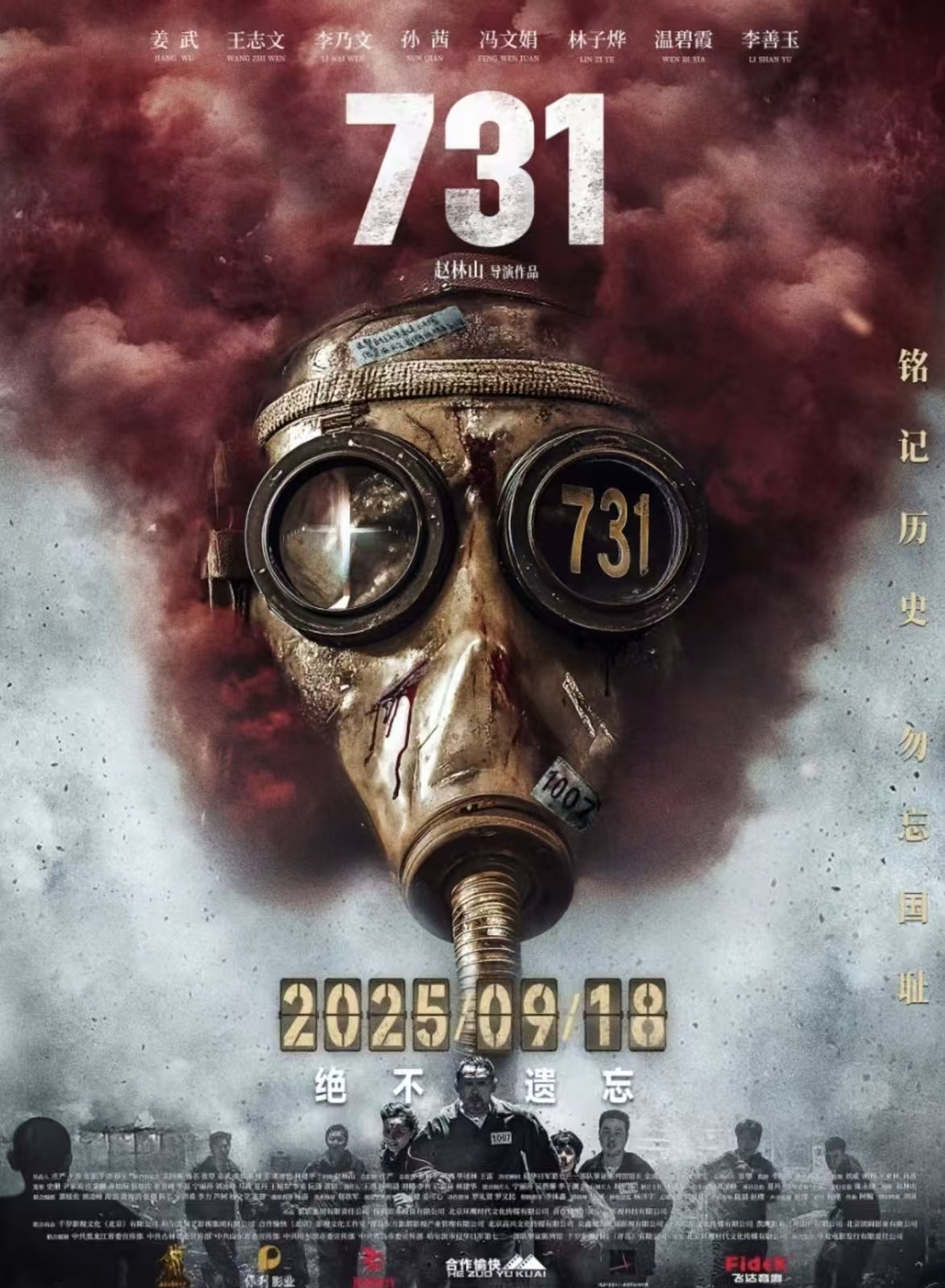

在电影《731》的黑暗宇宙中,每一个镜头都是对人性的一次质询,每一帧画面都是对历史的一次考古。这部影片超越了传统战争片的叙事范式,通过高度风格化的电影语言,构建了一座令人窒息的影像实验室,在这里不仅进行着人体实验,更进行着电影艺术对人性极限的探索。

导演赵林山在这部作品中展现了他对视觉语言的极致掌控。与以往作品中的浓墨重彩不同,《731》采用了一种近乎临床的视觉冷静感,这种冷静不是冷漠,而是一种让事实自我言说的勇气。导演刻意压抑了情感宣泄的冲动,让影像本身成为历史的证人。

演员们的表演呈现出一种令人不安的内敛。他们没有过度渲染受害者的痛苦,而是通过微妙的面部表情和肢体语言,展现人在极端环境下的心理状态变化。这种表演上的克制与实验本身的残酷形成尖锐对比,反而产生了更为强大的情感冲击力。演员们仿佛成为了活体标本,他们的身体成为记录历史的媒介。

影片的摄影风格令人印象深刻。大量使用的冷色调与偶尔出现的血色、红色形成强烈对比,创造了一种视觉上的撕裂感。特写镜头的频繁使用迫使观众直面人类痛苦的细微表情,而广角镜头则展现了实验室这个“理性疯狂”的空间结构。摄影机仿佛也是一个实验仪器,冷静地记录着一切。

在剧情构建上,电影《731》采取了非线性的叙事结构,通过记忆碎片的方式拼凑出完整的恐怖图景。这种结构本身就是对集中营体验的一种模拟——断裂、混乱、无法整合。影片不是讲述一个故事,而是重建一种体验,让观众在心理上接近那段不可言说的历史。

环境设计极具象征意义。实验室既是一个真实空间,也是一个心理空间的映射。它的洁净有序与所进行的暴行形成荒诞对比,揭示了现代性理性如何被扭曲为高效暴行的工具。这个空间不是地狱的象征,而是更可怕的东西——一个完全理性化的、科学化的暴力工厂。

色彩运用上,影片主导的冷蓝色调和金属质感创造了一种非人的氛围。而当鲜血的红色出现时,它的冲击力被放大到极致。这种色彩策略不仅是美学选择,更是一种道德立场——它拒绝将暴力美学化,而是让暴力保持其原本的丑陋面目。

光线设计精妙而富有隐喻。实验室中无影灯的广泛应用创造了一种没有阴影的环境,象征着这里没有任何道德模糊地带,只有清晰的、赤裸的恶。而自然光线的稀缺则暗示了这个空间与正常世界的隔绝,它是一个被制造出来的异世界。

影片的视听语言极具实验性。声音设计上,机械噪音常常压倒人声,象征着系统对个体的碾压。而在某些关键场景中,完全的静默比任何声音都更有力量。这种声音处理方式迫使观众主动倾听那些被历史淹没的无声呐喊。

道具在影片中扮演着关键角色。医疗仪器、手术工具、记录文件——这些看似普通的物件在语境中变成了恐怖的象征。导演通过这些日常物品的异化,揭示了现代暴力如何通过普通工具得以实施,如何被官僚系统所管理。

转场技巧同样值得关注。影片常常通过匹配剪接将不同时空连接起来,暗示了过去与现在的连续性。这种处理方式拒绝了“历史已经过去”的舒适错觉,强迫观众面对历史与当代的关联。

剪辑节奏控制精准而富有张力。快速剪接与长镜头的交替使用,创造了一种呼吸困难的观影体验。特别是在实验场景中,剪辑的节奏模仿了科学过程的冷静与残酷,让观众在情感上无法逃离。

电影《731》最终成为了一部关于电影自身媒介特性的元思考。它提出一个问题:电影如何能够表现不可表现之物?如何用影像诉说那些超越语言极限的体验?导演没有试图给出简单答案,而是通过电影形式本身的探索,让观众参与到这个问题的思考中。

这部影片不是一次观影体验,而是一次道德拷问。它拒绝让观众停留在安全的情感宣泄中,而是通过高度风格化的电影语言,迫使我们面对一些根本性问题:人性何以至此?我们与施害者有何不同?历史记忆如何塑造我们的现在?

电影《731》的伟大之处在于,它既是对特定历史事件的记录,也是对人性普遍状况的探索。它用电影语言构建了一座记忆的实验室,在这里,观众不仅是观察者,也是被实验者,被测试着我们对人类苦难的理解能力与承受极限。这部电影最终证明,真正的恐怖不是来自怪物的暴力,而是来自普通人以理性之名所行的恶。

评论列表