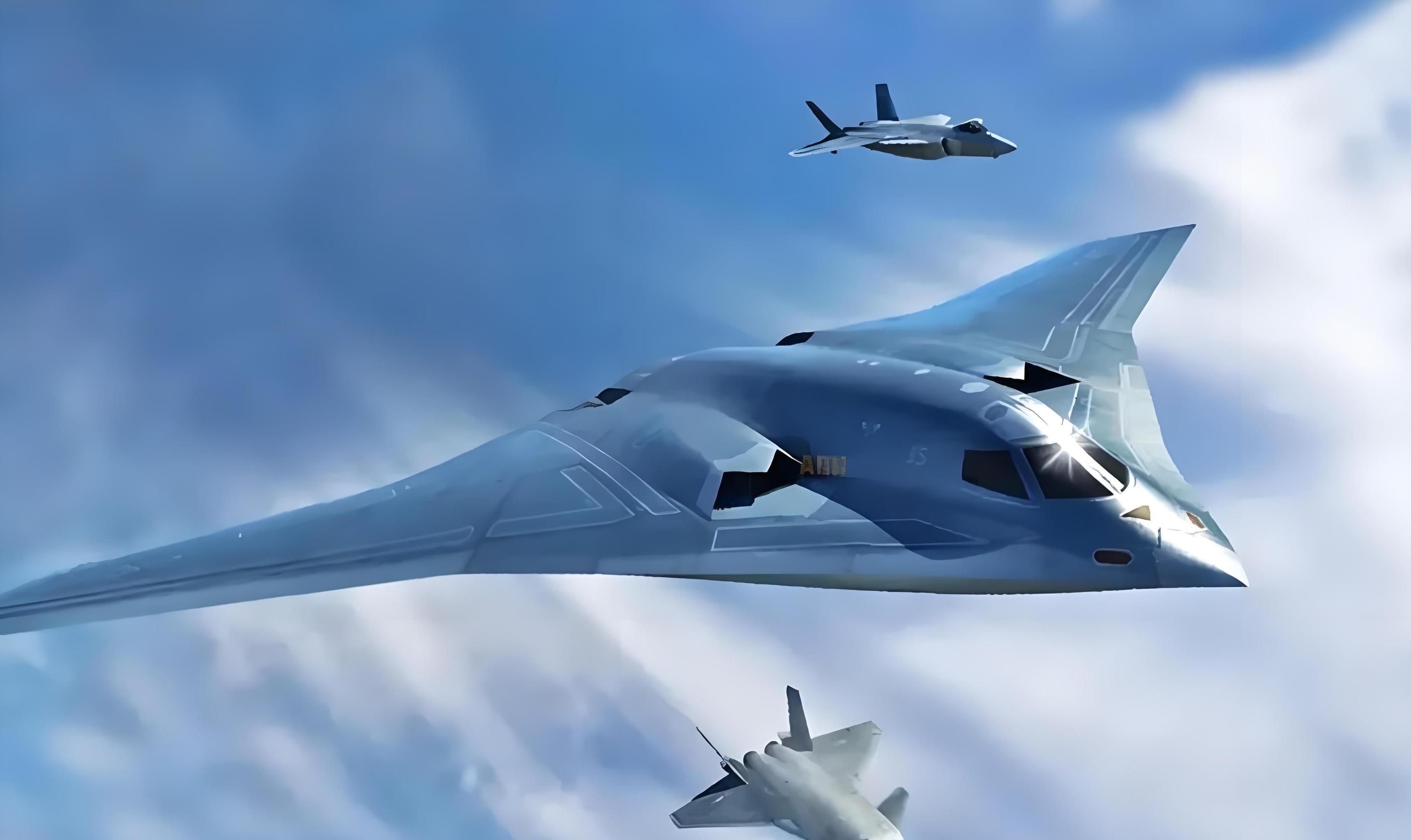

最近,中国巨型隐身无人机——攻击-X,首次在空中被捕获的画面,引发广泛关注。这款采用“曲柄风筝”飞翼设计的大型无人机,翼展约42米,其隐身性能与体量均属于世界先进水平。然而,围绕其是否能够成为中国下一代战略轰炸机的替代者,甚至可否被定义为“无人轰炸机”的讨论,需要从技术能力和战略定位两个维度,来理性审视。

从已知信息看,攻击-X是一种专注于常规任务的多功能隐身无人机。其设计特点,如分体式方向舵、隐身涂层,还有双发布局,都表明其重点在于,高空长航时侦察与防区外精确打击。

攻击-X的核心能力之一,正是执行远程防区外打击任务。它能凭借其隐身性能和长航时能力,隐蔽渗透至敌人防空圈的边缘,在相对安全的空域,发射小型精确制导弹药或小型巡航弹,对高价值时敏目标实施“踹门”式打击,为己方的后续力量打开通道。

然而,攻击-X的局限性也十分明确,使其与“战略轰炸机”的定位相去甚远:

首先是弹舱与载荷限制。作为一款飞翼布局的无人机,它的机身厚度有限,弹仓长度较短,无法携带大型战略打击武器,比如空射弹道导弹、重型远程巡航导弹。其防区外打击主要针对战术或战役目标,而非战略目标。

二是速度慢,突防能力受限。其飞行速度预计远低于未来的有人隐身战略轰炸机(如轰-20),在需要强行穿透高强度防空体系时,突防能力存在差距。

三是机翼的设计非全球抵达。尽管留空时间可达36小时左右,但其展弦比设计仍无法与专为极致续航优化的轰炸机相比,目前的定位更偏向于在关键区域,进行持久徘徊,而非全球抵达。

那么,它的核心作用是什么呢?我想,应该是体系节点,充当“东风快递”的眼睛与远程射手。

攻击-X更大的战略价值,并非在于独自投送弹药,而在于融入中国的“体系化”作战网络。它最关键的使命之一,或许是在广袤的太平洋上,充当“眼睛”和前哨,利用其隐身和长航时优势,死盯关键水域、通道和潜在目标,为后方指挥中心,乃至火箭军的“东风快递”提供实时、精确的目标指示与毁伤评估。

同时,它也是灵活的“防区外利刃”。在发现目标后,若情况允许,完全可以直接发动攻击,执行诸如打击敌指挥所、雷达站或舰船等战术任务。在这种模式下,攻击-X从一个独立的打击平台,升华为了集侦察、监视与打击于一体的,前沿战术节点和力量倍增器。

尽管攻击-X代表了中国在无人机领域的重大突破,并能有效延伸战场感知与战术打击范围,但中国空军对轰-20这类有人隐身战略轰炸机的需求并未改变。轰-20所代表的有人驾驶战略打击平台,具有攻击-X难以企及的优势:

优势之一是核常兼备的绝对威慑。有人轰炸机是核三位一体战略打击体系中不可或缺的空中支柱,可携带重型战略武器实施全球打击,这是无人机无法承担的战略任务。

轰-20优势之二是强大的载荷与突防能力。更大的机体,意味着更长的弹仓和更大的载弹量,能够搭载大型、远程战略巡航导弹。配合更快的飞行速度,有人轰炸机具备更强的穿透敌方严密防空网、实施纵深战略突击的能力。轰-20优势之三是充当战场指挥中枢。有人机能够在高威胁环境下协同指挥无人机集群,实施体系化作战,发挥核心决策与火力调配作用。

但是,攻击-X的出现,是中国空军向“隐身化、无人化、体系化”迈出的关键一步。它能执行远程侦察、防区外战术打击,是出色的“大洋之眼”和“防区外利刃”,其角色应定性为“高端察打一体无人机及前沿侦察节点”,而非战略轰炸机。

答案一目了然:攻击-X是敏锐的“眼睛”和灵活的“匕首”,但轰-20才是负责致命一击的“战略铁拳”。在中国空军的未来体系中,二者将构成互补:攻击-X前出侦察、跟踪目标、执行战术级防区外打击;轰-20则凭借其无与伦比的载荷、速度、突防能力与核威慑能力,担负战役与战略突击的核心。它们并非替代关系,而是共同支撑起中国空军攻防兼备使命的有机整体。攻击-X能否替代轰-20?算不算无人轰炸机?答案一目了然。

好,今天的话题就谈到这,下期再见!