从马江的炮火初燃,到黄海的铁舰悲歌,再到刘公岛的最后呐喊——中国近代三次关键海战,不仅是军力的溃败,更是一个古老帝国在近代化浪潮中的沉重代价。本文带你重返血色海疆,解密那些不应被遗忘的悲壮记忆。

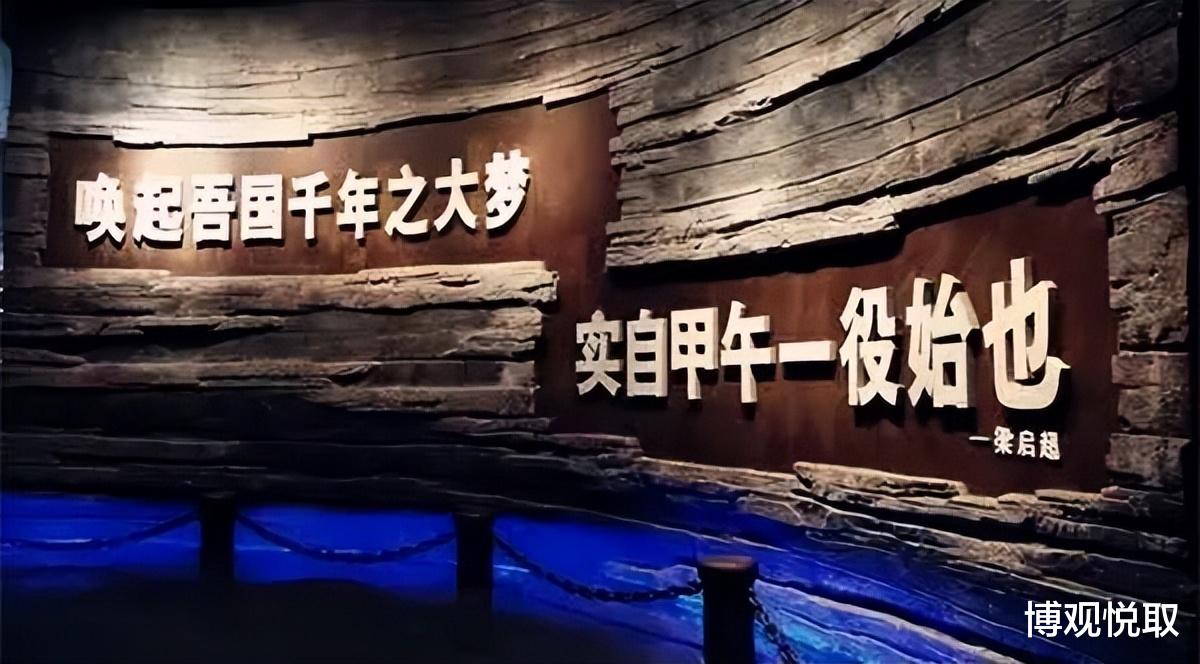

1840年鸦片战争的硝烟中,西方列强用坚船利炮轰开了“天朝上国”的海疆大门。但真正让中国人意识到“海权即国运”的,是19世纪末三场连续的海战惨败。马尾海战、甲午海战、刘公岛海战,这三场发生在福建、辽宁、山东的海上悲剧,如同一把锋利的手术刀,剖开了清王朝“自强运动”的脆弱肌理,也在中华民族的记忆中刻下了无法磨灭的痛。

三场海战,一部帝国海军的衰亡史第一幕:马尾江的血色初败——近代海军的“折戟处子战”1884年8月23日,福建马尾港风平浪静。停泊在此的福建水师战舰,正与法国远东舰队的军舰对峙。谁也没想到,这竟是一场蓄谋已久的“鸿门宴”。

法军以“游历”为名驶入闽江,利用清政府“避战求和”的心理,占据了上游有利位置。午后1时56分,未宣战的法舰突然开火,炮弹如暴雨般砸向毫无准备的福建水师。旗舰“扬武”号刚用尾炮击中法军旗舰“沃尔达”号,便被鱼雷击沉;“福星”号管带陈英高呼“此吾报国日也”,率舰直冲敌阵,最终与全舰70余名官兵同沉江底……

这场仅持续30分钟的战斗,以福建水师9艘战舰沉没、约800名官兵阵亡的惨烈结局收场。它不仅暴露了清王朝“以和为贵”外交政策的荒谬,更撕开了洋务派“师夷长技”的遮羞布——买来的军舰、聘来的教官,终究换不来一支有战斗力的海军。

第二幕:黄海的铁舰悲歌——亚洲第一舰队的“生死大考”1894年9月17日,黄海北部海面上,北洋水师的12艘主力舰与日本联合舰队的15艘战舰展开了近代亚洲规模最大的海上决战。

开战前,北洋水师的“定远”“镇远”两艘7000吨级铁甲舰曾是亚洲之最,连日本都视其为“心头大患”。但此时,它们的主炮每门仅备弹3发,速射炮数量不足日军的1/3;部分炮弹甚至填充的是沙土,爆炸威力微弱。反观日本舰队,不仅装备了最新式的“吉野”号高速巡洋舰,更通过情报掌握了北洋水师的航线。

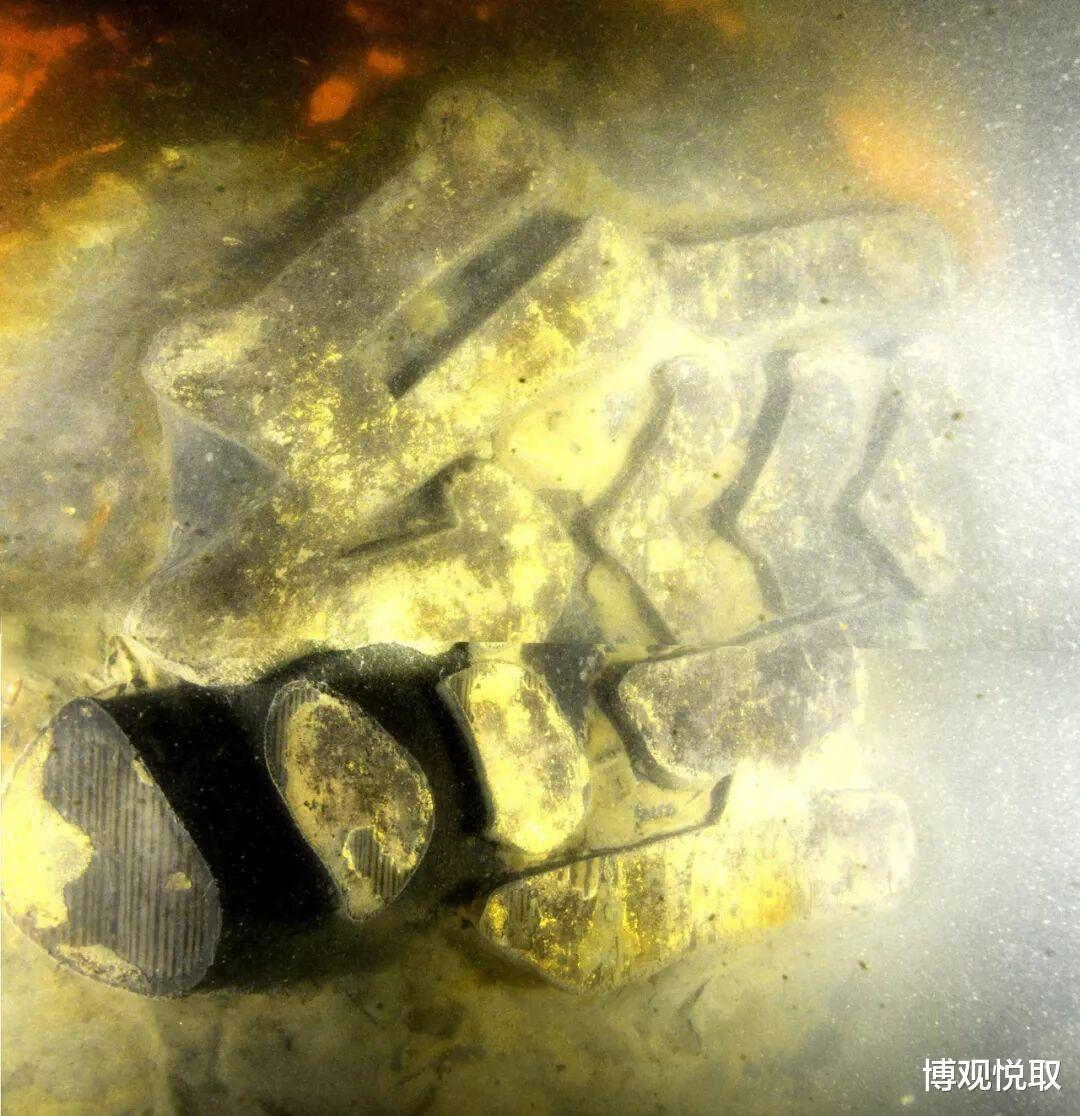

战斗中,“致远”舰管带邓世昌见旗舰“定远”受创,下令开足马力撞向“吉野”,却在途中被鱼雷击中沉没;“经远”舰管带林永升头部中弹,仍坚持指挥到最后一刻……这场持续5小时的血战,北洋水师5艘战舰沉没,1000余名官兵殉国,日本联合舰队仅重伤5舰。

此战之后,北洋水师退守威海卫,失去了黄海制海权。而清政府的腐败,更在此战中暴露无遗:本该用于购买速射炮的经费被挪作修建颐和园,本该及时更新的舰炮零件因官员贪腐迟迟不到位。正如战后日本评论:“我们击败的不是北洋水师,而是一个腐烂的帝国。”

第三幕:刘公岛的最后呐喊——近代海军的“终曲挽歌”1895年1月,日本陆军从山东荣成登陆,与海军配合,对困守威海卫的北洋水师形成海陆夹击。刘公岛,这座曾被视为“海上堡垒”的小岛,此刻成了北洋水师的“牢笼”。

面对日军的劝降信,提督丁汝昌斩钉截铁:“予决不弃报国大义,今惟一死以尽臣职!”他组织残余兵力多次击退日军进攻,但陆上援军早已被清政府放弃,弹药也逐渐耗尽。2月11日,丁汝昌在绝望中服毒自尽;同日,“镇远”舰管带林泰曾、“定远”舰管带刘步蟾等将领或自杀或战死。

2月17日,日军驶入威海港,接收了剩余的“镇远”“济远”等舰。至此,花费30年、耗银数千万两打造地北洋水师全军覆没。5天后,《马关条约》签订,清政府赔偿白银2亿两,割让台湾、澎湖列岛——这场海战的失败,彻底将中国推入了半殖民地的深渊。

从马尾到刘公岛,三场海战的残骸早已沉没于历史的深海,但它们留下的教训却如警钟长鸣:海权不是几艘军舰的堆砌,而是国家制度、工业实力、战略思维的综合体现;海军的强大,从来不是“买”来的,而是“拼”出来的、“建”出来的。

今天,中国海军已拥有航母编队、万吨大驱,舰艇总吨位跃居世界第二。但我们更要铭记:那些在海战中殉国的官兵,那些被战火摧毁的家园,那些刻在条约上的耻辱——它们不是历史的伤疤,而是民族复兴的路标。唯有铭记悲壮,方能守护海疆;唯有不忘来时路,方能走好新征程。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

深蓝铸剑人马伟明院士:用科技脊梁撑起大国重器

钢轨上的文明镜像:解码高铁站中的人文与科技交响(格尔木站、嘉兴南站、合肥南站、济南西站)

中国高铁站的文化交响曲:建筑艺术与时代脉搏的对话(西安北站、重庆西站、贵阳北站、贵阳东站、桂林北站)

解码城市门户:那些藏着故事的特色高铁站(南昌站、福州站、福州南站、乌鲁木齐站)

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络