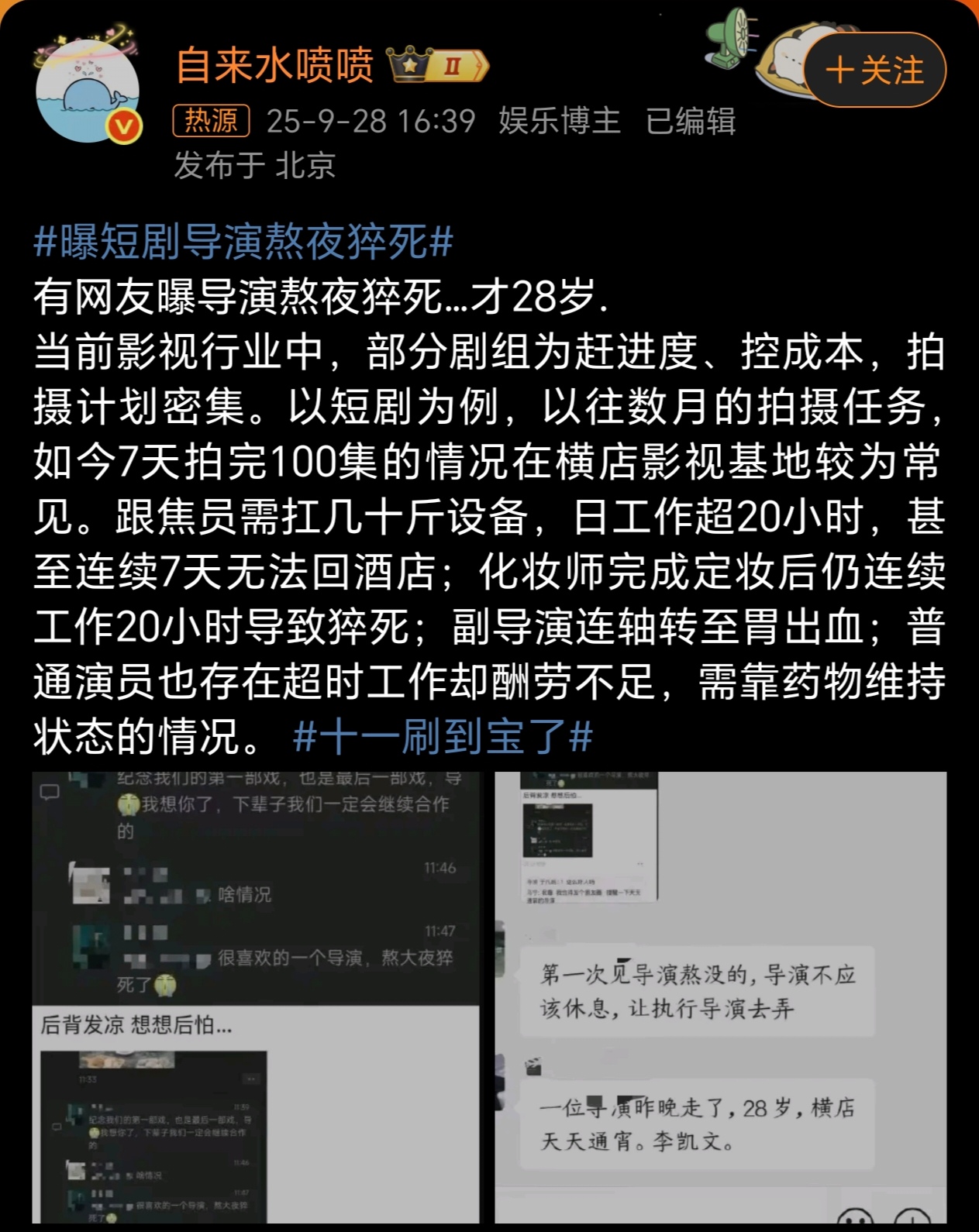

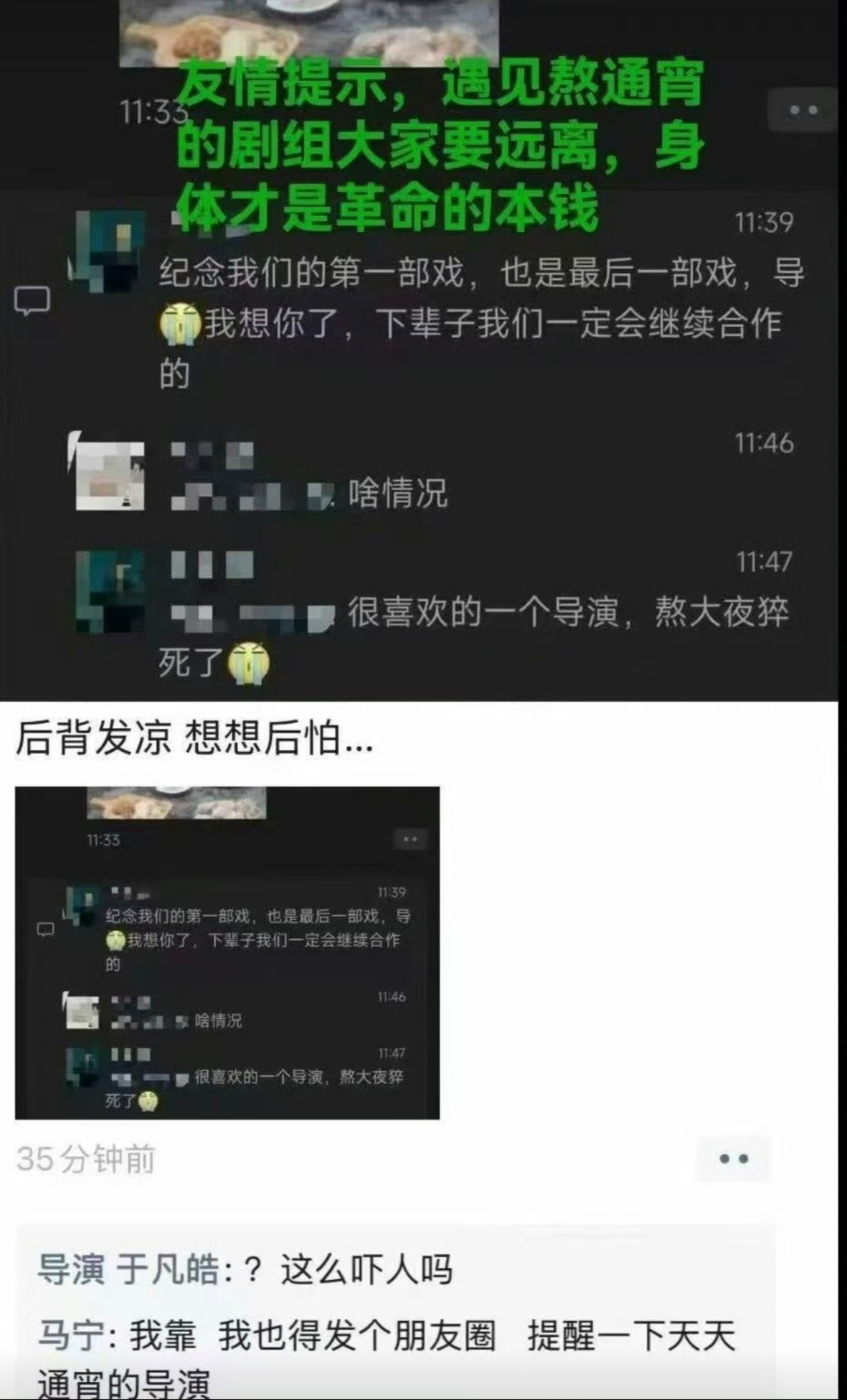

2025年9月,一则“28岁短剧导演熬夜猝死”的消息引爆网络。据知情人士透露,这位年轻导演在横店影视基地连续通宵工作后倒下,现场人员的朋友圈截图和同行悼念(如“导,我想你了,下辈子继续合作”)证实了悲剧的发生。演员戴娇倩随后在社交平台发声,呼吁行业关注工作人员的健康状况,称“很多剧组人员一天只睡三四个小时,命比工作重要”。

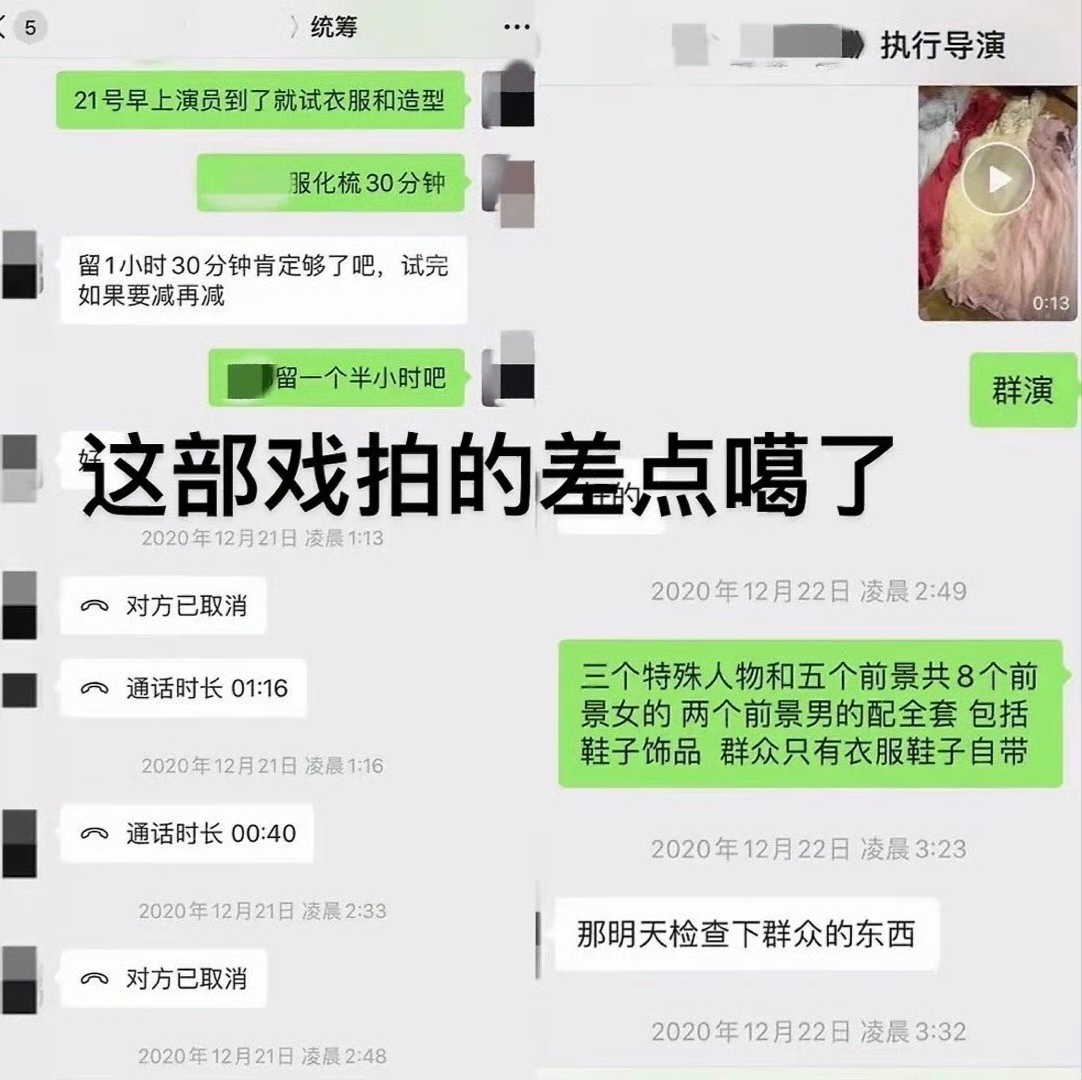

事件的起因直指短剧行业的“速度陷阱”。为压缩成本,剧组常将原本数月的拍摄任务压缩至7天内完成100集,工作人员日均工作超20小时,连续一周无法回酒店休息成为常态。跟焦员需扛几十斤设备连轴转,化妆师因连续工作20小时猝死,副导演累至胃出血——这些案例揭露了光鲜剧本背后的血汗真相。更讽刺的是,这种极限工作模式竟被包装为“敬业精神”,拒绝加班者反被贴上“不专业”标签。

高潮部分来自行业的集体沉默与觉醒。戴娇倩的爆料撕开了娱乐圈的伤疤,引发从业者共鸣。有灯光指导透露,剧组甚至发放速效救心丸作为“标配”;赵露思曾炫耀“日均睡2小时”直至晕倒,靳东连续工作38小时暴瘦14斤,明星的“拼搏神话”实则掩盖了系统性剥削。而短剧市场的爆发式增长(如演员申浩男8天拍200集、柯淳连续工作53小时)进一步加剧了恶性竞争,使时间成为吞噬生命的绞肉机。

悲剧的结局并未带来即刻改变,但催生了行业反思。网友痛斥“资本拿命换进度”的残酷,呼吁建立黑名单制度、强制购买高危职业保险、设立工会保障休息权。尽管广电总局已出台短剧治理举措,但执行层面仍存漏洞。更多人开始质疑:当创作沦为流水线生产,艺术的价值是否必须以生命为代价?

大众的共鸣混杂着愤怒与无奈。有评论称:“这不是拍短剧,是拍《活着》片场版”;还有网友感慨:“60岁老人精神焕发,20多岁年轻人却萎靡不振”。事件折射出当代职场文化的扭曲——熬夜成瘾、过度内卷、用健康置换虚幻的成功。或许李凯文的离世能否成为行业改革的拐点,仍需时间检验,但至少提醒每个人:生命没有Ctrl+S,游戏结束无法重来。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,请观众理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

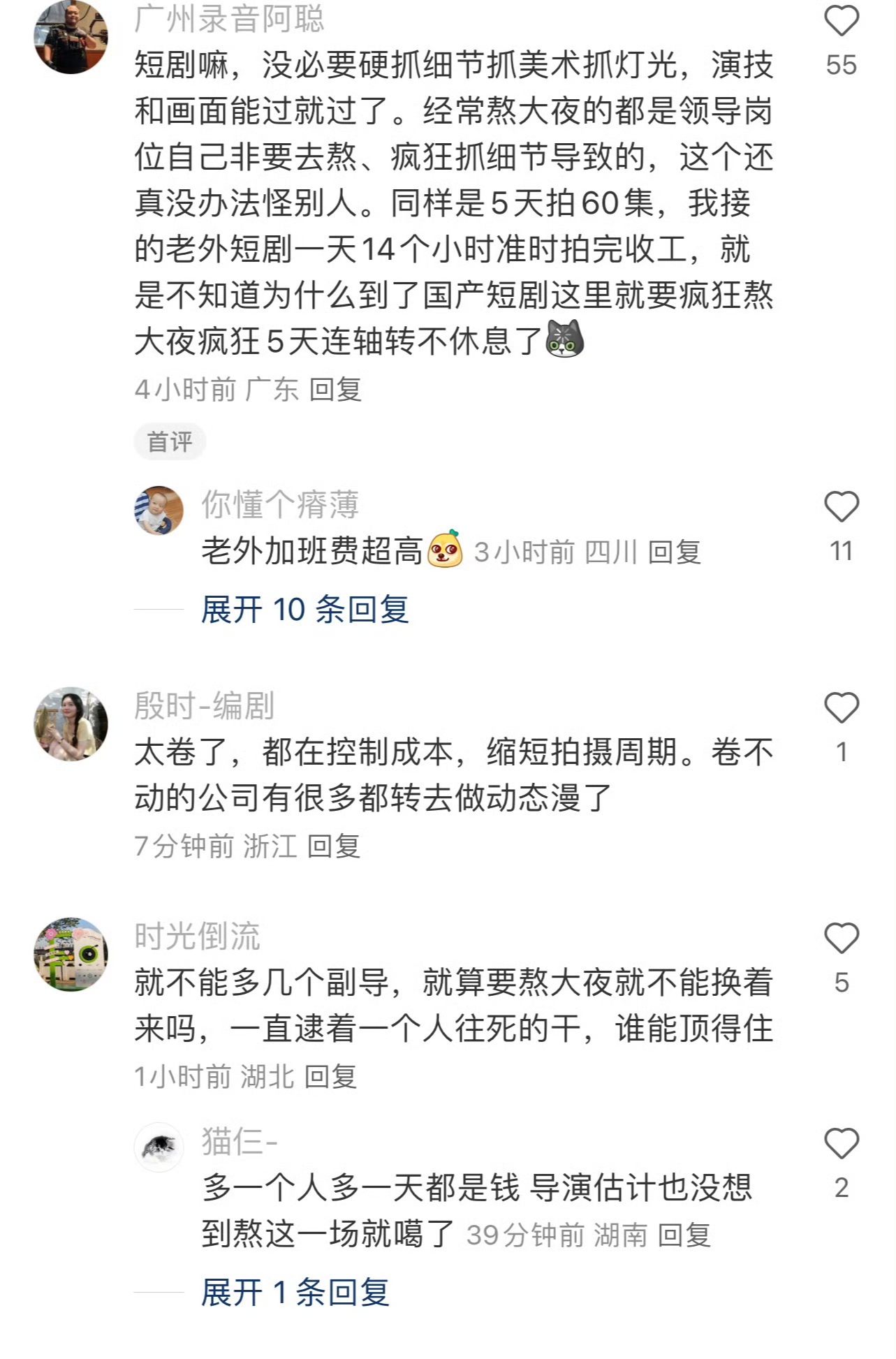

评论列表