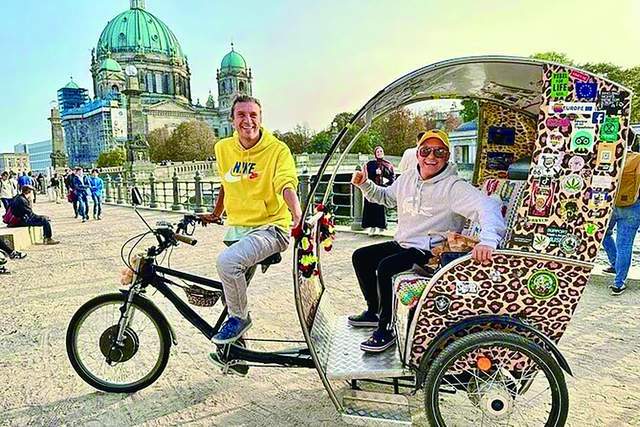

"在纽约蹬三轮车比在华尔街当分析师还赚钱!"这则消息最近在社交媒体上不胫而走,据说这些穿梭在时代广场的"现代骆驼祥子"们,靠着每分钟9美元的收费标准,日收入能轻松突破千元大关。但事实果真如此吗?让我们一起揭开这个都市传说的神秘面纱。

首先让我们来算一笔账。如果真按每分钟9美元计算,一位车夫只需要连续工作不到两小时就能突破千元收入。然而,翻开纽约三轮车行业的真实记录,情况就远没有这么美好了。2018年的行业数据显示,当时普遍的收费标准其实是每分钟1美元左右,车夫们每日的实际收入多在200至300美元之间浮动。那么每分钟9美元的说法从何而来?很可能是某些特定路线、旅游旺季的溢价,或者是包含了导游讲解等附加服务后的打包价格。

深入探究这个行业,你会发现这些五彩斑斓的三轮车背后有着独特的运营模式。纽约有执照的三轮车大多由专业公司统一管理,车夫们每月需要向公司缴纳一笔可观的管理费。这就好比时下流行的外卖骑手,看似收入不菲,但扣除平台抽成后才是真正到手的报酬。一位从业者在匿名采访中坦言:"游客们总觉得我们赚得盆满钵满,却不知道我们要付公司租金、要应付淡季、还要承担车辆维护费用。日入千元?那得是运气特别好的一天。"

有趣的是,与纽约出租车司机多为新移民不同,蹬三轮车的队伍里充斥着许多年轻的面孔——他们中有怀揣明星梦的演员,有寻找灵感的艺术家,还有半工半读的学生。这份工作时间相对自由,入门门槛低,成了许多年轻人过渡期的理想选择。"我白天试镜,晚上蹬车,这样既能支付房租,又不会错过任何一个试镜机会。"一位来自中部的年轻演员这样说道。

与此同时,来自东方的"三蹦子"正在美国掀起一场小小的交通革命。这些中国制造的电动三轮车以其惊人的性价比和独特的文化魅力征服了许多美国用户,特别是在一些农场和社区,它们成了短途运输的得力助手。那句魔性的"倒车请注意"提示音,甚至成了视频平台上的热门梗。有美国网友幽默地评论:"不是赛博皮卡买不起,而是'三蹦子'更有性价比。"更有趣的是,一段在网络热传的视频显示,一位美国警察在街头偶遇"三蹦子"时,不仅没有阻拦,反而半开玩笑地说:"咱们警察局也应该买一辆。"

不过,纽约三轮车行业也曾经历过野蛮生长的阶段。几年前,这个行业因为缺乏有效监管而频现"天价车费"事件。有媒体报道,一个四口之家乘坐12分钟竟被收取了近450美元,相当于每分钟37.5美元,比传闻中的9美元还要夸张得多。这类事件促使纽约市政府加强了对该行业的规范管理,虽然定价机制仍相对灵活,但消费者的权益保护已得到明显改善。

那么,为什么"日入千元"的神话会如此深入人心呢?或许是因为在时代广场闪烁的霓虹灯下,在第五大道琳琅的橱窗前,游客们愿意为这段独特的城市体验支付溢价。也或许是因为,在这个充满机遇与梦想的城市里,人们总是愿意相信奇迹的发生——即便只是蹬着一辆三轮车。

事实上,三轮车夫的收入存在着明显的季节性波动。旅游旺季(通常是3月至9月)确实能带来可观收入,有说法称月入甚至能达到三万美元左右。但漫长的淡季里,他们可能要依靠积蓄度过纽约寒冷的冬天。一位从业者形象地比喻:"我们就像候鸟,随着旅游旺季迁徙。夏天在中央公园穿梭,冬天可能就得去找份室内工作。"

在社交媒体的讨论中,各国网友对此事的看法也颇为有趣。一些精打细算的网友表示:"我不会去坐,因为太贵,但会考虑去蹬车,因为可以赚钱交学费。"这种务实的态度,恰恰反映了纽约客的生存智慧。也有网友理性地指出:"这就是俗话说的物以稀为贵。"毕竟,在满街黄色出租车的纽约,乘坐一辆敞篷三轮车游览都市风光,确实是一种稀缺的体验。

理想很丰满,现实很骨感。当我们拨开迷雾,看到的是一群为梦想打拼的年轻人,一个充满挑战的行业,以及一个被浪漫化的都市传说。在这个看似简单的三轮车座上,承载的不仅是来自世界各地的游客,更是纽约这座城市的多元、包容与无限可能。

亲爱的读者,您如何看待这个有趣的都市现象?如果您有机会去纽约,会选择体验一下这种独特的交通工具吗?欢迎在评论区分享您的见解,我们一起聊聊这个充满反差感的纽约故事。