随着电动汽车渗透率的快速提升,居民区充电设施的建设正成为刚需。然而,“充电桩是否安全?”、“离我家窗户多远才合规?”等疑问,构成了典型的“邻避效应”,严重制约了充电基础设施的进社区步伐。本文将系统梳理相关安全规范,并深入探讨如何通过技术升级,在满足距离要求的同时,构建更主动、可靠的安全防线。

一、安全红线:充电桩与居民楼距离的规范体系解析

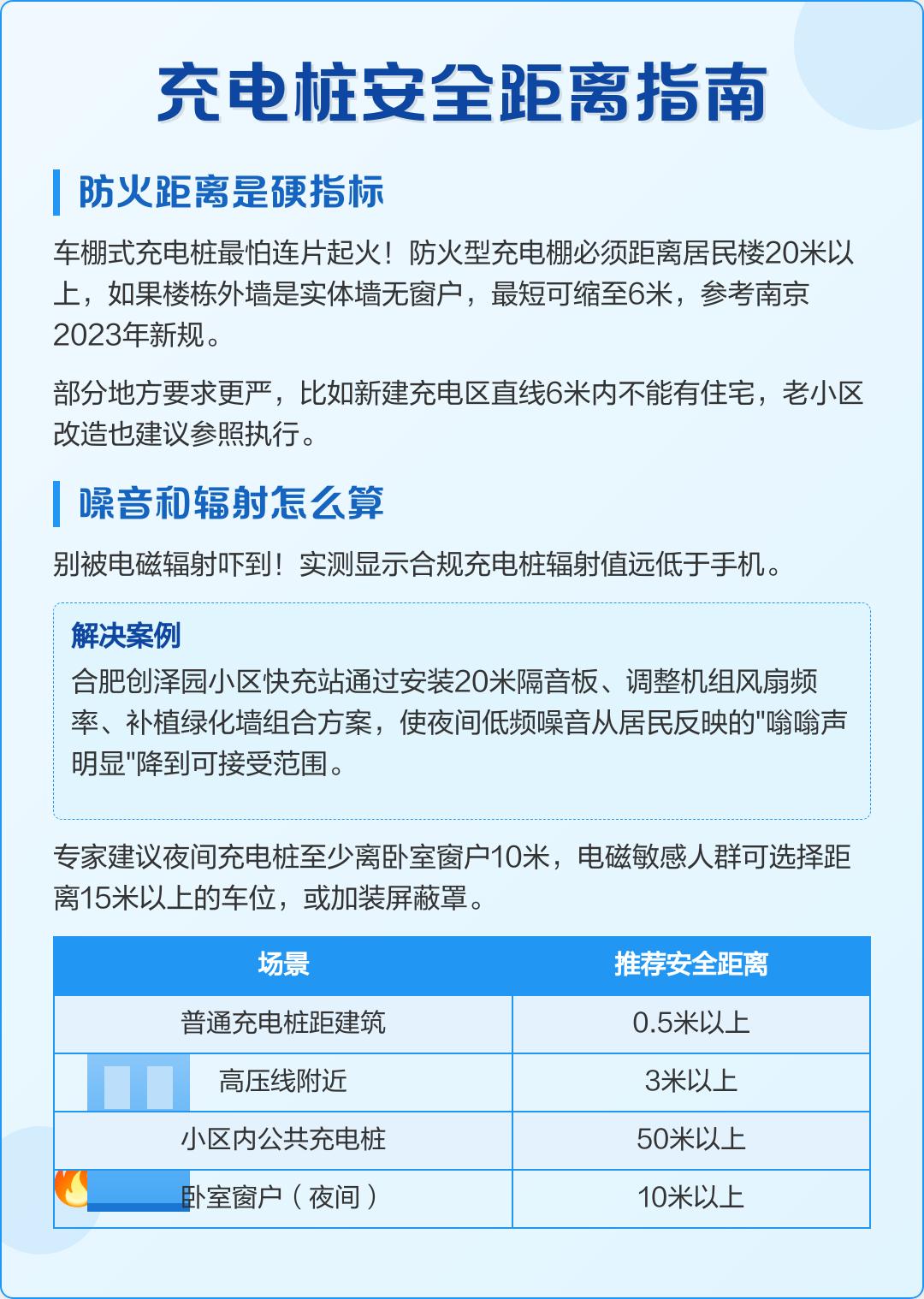

当前,我国并未针对充电桩与居民楼的距离设定单一、普适的“国标值”,而是形成了一个由电气安全、消防安全和地方条例共同构成的复合规范体系。

1. 电气与基础安全距离(微观尺度)

根据《GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范》等标准,充电桩安装需满足以下基本要求:

基础间距:充电桩本体应距离建筑外墙0.5米以上,主要目的在于确保设备散热、防止触电以及便于检修。

高压安全区:邻近高压线路时,需保持3米以上的安全距离,以规避潜在的电击风险。

2. 消防安全距离(中观尺度)

这是防止火灾蔓延,保障生命财产安全的核心。

原则性要求:国家电网等相关规范中提出的“小区内部公共充电桩离住宅50米以上”,更多是针对集中式充电站的规划指导性原则,旨在为消防救援预留安全缓冲区和防止烟雾快速窜入住宅。

地方性细化标准:各城市在此基础上进行了细化和强化。例如,南京2023年新规明确,防火型充电棚与居民楼的距离应在20米以上;若居民楼外墙为无门窗的实体墙,此距离可缩短至6米。许多地区在新建或改造项目中也明确要求,充电区直线6米内不应有住宅。

3. 环境与感知安全距离(体验尺度)

噪音控制:尽管充电桩的电磁辐射强度在安全范围内,但其运行噪音,特别是夜间冷却风扇的“嗡嗡”声可能影响居民。专家建议,充电桩距离卧室窗户最好在10米以上,对于敏感人群,15米以上或加装隔音屏障是更优选择。

危险源隔离:充电桩必须远离燃气管道、储油设施等危险源,规范要求至少保持5米的安全间距。

总结而言,一个充电桩的最终安全距离,是电气安全、消防要求、地方条例和社区共识共同作用的结果。在无法满足最理想距离时,通过提升本地安全防护等级来弥补距离上的不足,成为了破局的关键。

二、超越距离:以主动安全解决方案构建“最后一道防线”

规范距离是“被动防御”,而锂电池充电火灾具有突发性和剧烈性。当物理距离因场地条件受限时,我们必须引入更主动、更精准的安全技术,将风险控制在萌芽状态。这不仅能够缓解公众焦虑,也为项目通过审批和社区协商提供了坚实的技术依据。

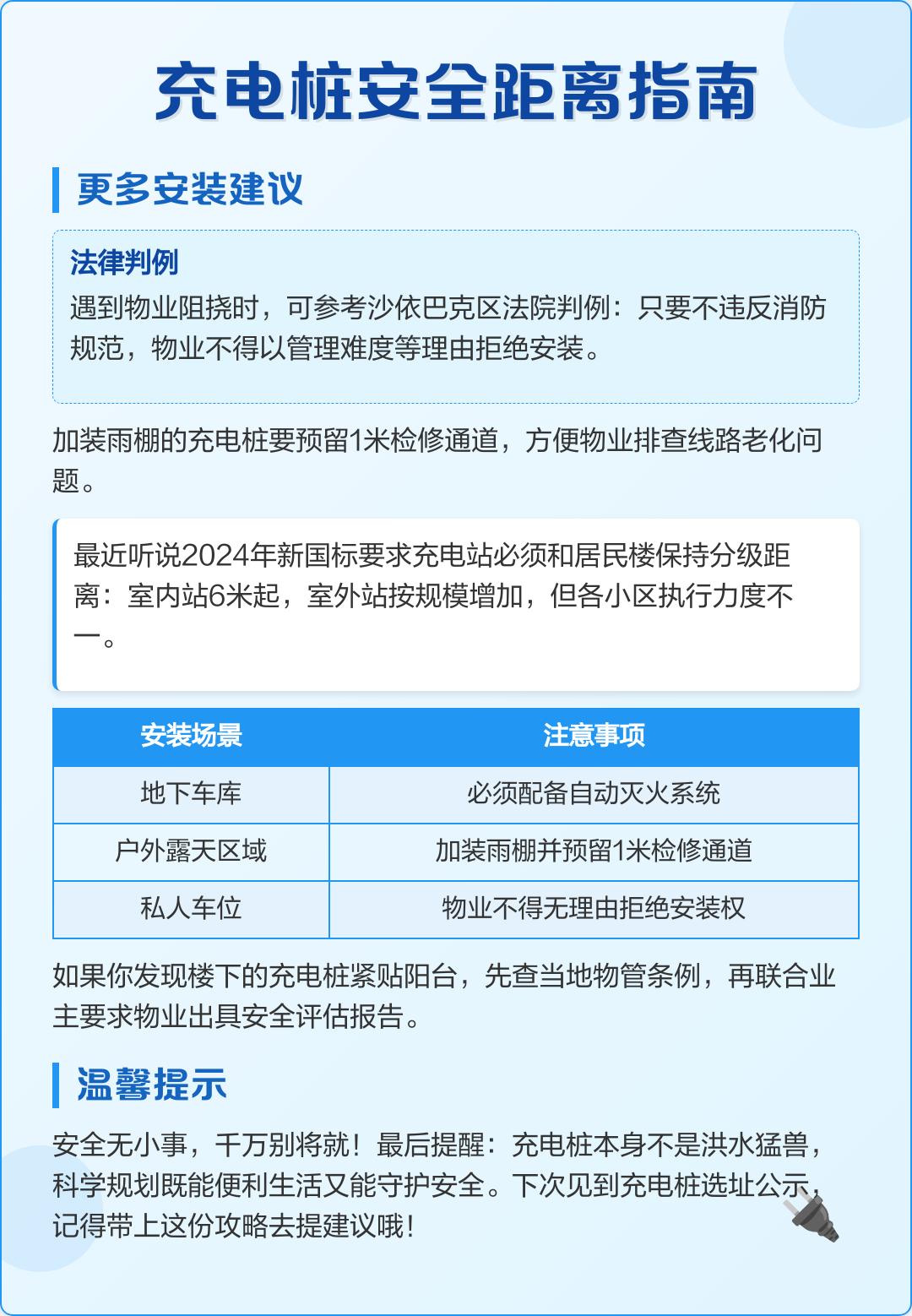

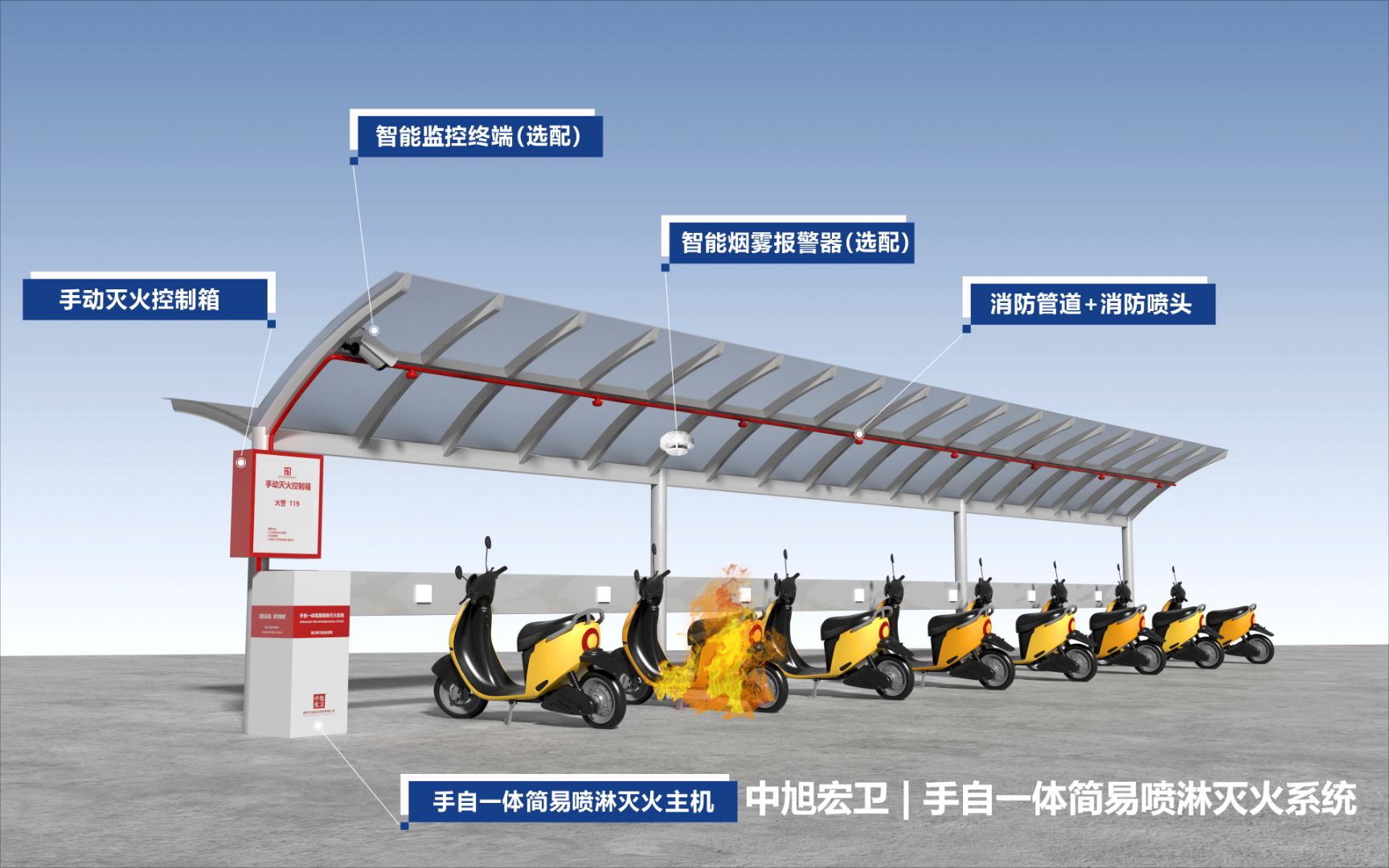

解决方案一:部署“手自一体”简易喷淋系统,实现早期火灾自动抑制

对于车棚式、半地下车库等集中充电区域,传统的消防设施可能响应不够迅速或覆盖存在盲区。

痛点:等待火灾报警系统联动启动大型喷淋,火势可能已进入猛烈阶段;而单纯依赖灭火器,则要求现场必须有人且能正确处置。

解决方案:在此类区域部署中旭宏卫手自一体简易喷淋灭火系统,能有效填补这一空白。该系统集自动探测与手动应急启动于一体:

自动模式:当探测到温度骤升或火焰时,系统可自动启动,对火源进行局部精准喷淋降温,实现“秒级响应”,在火灾初期即进行压制。

手动模式:现场人员或消防队员也可通过手动按钮紧急启动,实现人为干预。

价值:它相当于为每个充电车位或每片充电区配备了一个“专属消防员”,极大地提升了初期火灾的扑救成功率,有效防止火势蔓延至相邻车辆或建筑,直接弥补了因距离不足而增加的风险。

解决方案二:配备手持式锂电池专用灭火装置,应对突发险情

常规灭火器对A类(固体)、B类(液体)火灾有效,但对深层燃烧的锂电池火灾往往力不从心。

痛点:锂电池一旦热失控,会复燃且内部温度极高,普通灭火器无法有效渗透和降温。

解决方案:在充电站,特别是靠近居民楼的站点,标配 “中旭宏卫手持式锂电池专用灭火装置” 至关重要。该装置通常采用具有强渗透性和冷却效应的专用灭火药剂,能够:

快速降温:有效穿透电池包缝隙,对电芯进行持续冷却,遏制热失控链式反应。

防止复燃:其化学作用能隔绝氧气并抑制可燃气体产生,显著降低复燃概率。

价值:这为物业安保人员或第一响应者提供了“对症下药”的处置工具,使其在消防队到达前,有能力控制甚至扑灭初期锂电池火,避免小火酿成大灾。

结论:从“合规”到“可信”,构建社区充电安全新范式

面对充电桩进社区的“邻避”困境,单纯争论距离数字已陷入瓶颈。未来的破局之道在于:在遵循规范距离底线的基础上,积极采用超越标准的主动安全技术,构建一个“人防+物防+技防”一体化的多层安全防护体系。

通过在充电设施周边科学部署手自一体简易喷淋系统,并为其配备专用的手持式锂电池灭火装置,我们实质上是在物理距离之外,增设了一道强大的“技术安全距离”。这套方案不仅解决了业主对安全的核心关切,也为物业管理和消防验收提供了清晰、可靠的技术路径,最终能够打破信任壁垒,推动电动汽车充电设施在社区中安全、健康、和谐地发展。