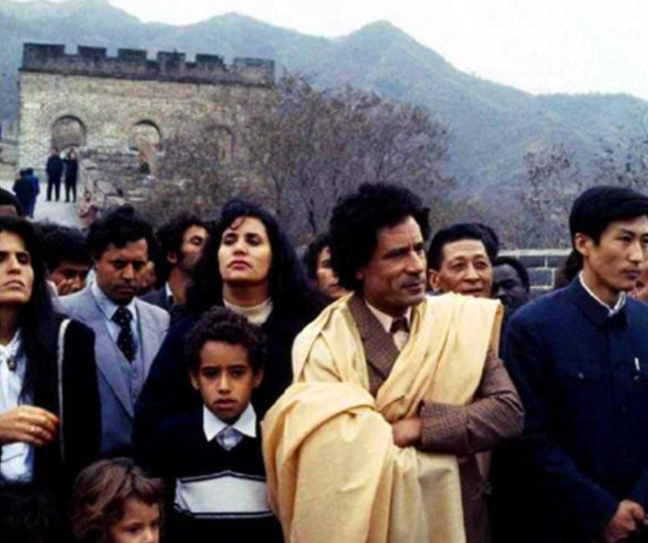

1982年10月,利比亚总统卡扎菲率领庞大代表团访问中国,这位以特立独行著称的北非强人此行的真正目的,是希望从中国购买核武器。这一鲜为人知的外交秘辛,不仅反映了冷战时期国际关系的复杂性,也展现了中国在核不扩散问题上的原则立场。

卡扎菲自1969年政变上台后,一直怀揣着让利比亚成为阿拉伯世界领袖的梦想。1970年代石油财富的积累,更助长了他的雄心壮志。在目睹以色列的核能力后,卡扎菲认为拥有核武器是确保国家安全和地区影响力的关键。

当时利比亚与苏联关系密切,但苏联在核技术转让上态度谨慎。与此同时,中国虽与西方关系改善,但仍与第三世界国家保持友好。卡扎菲将目光转向中国,希望通过"南南合作"获取核技术。

1982年访华前,利比亚已向中国表达了购买核武器的意愿,这在国际外交中实属罕见。

卡扎菲访华期间受到了高规格接待,但他与邓公的会谈却并不顺利。据外交档案显示,卡扎菲直接提出购买核武器的请求,甚至表示"价格不是问题"。这一要求让中方感到震惊,因为即使是在冷战最激烈的时期,拥核国家也极少考虑直接出售核弹的。

邓公明确拒绝了这一要求,强调中国发展核武器完全是为了自卫,绝不会参与核扩散。中方只同意在和平利用核能领域与利比亚合作。这一立场让卡扎菲大失所望,据说他在离开北京时情绪明显低落。

中国拒绝卡扎菲的请求并非偶然。首先,作为《不扩散核武器条约》的签署国(中国于1992年加入),中国在道义上有义务防止核扩散。其次,1980年代初中国正努力改善与西方关系,向利比亚出售核武器将严重损害这一进程。再者,北非地区局势复杂,核武器落入不稳定因素手中可能引发灾难性后果。

值得注意的是,中国在拒绝卡扎菲的同时,仍保持了与利比亚的正常外交关系。这体现了中国外交的原则性与灵活性:在核心利益上坚守底线,在国家关系上保持开放。

卡扎菲此次访华后,再也没来过中国,但这并不意味着两国关系完全停滞。1980年代中后期,中利在经贸、军事等领域仍保持一定合作。直到2011年利比亚内战前,中国企业在利比亚仍有大量工程承包项目。

历史证明,中国当年拒绝向卡扎菲出售核武器的决定是明智的。后来的利比亚弃核进程(2003年卡扎菲宣布放弃大规模杀伤性武器计划)也间接验证了国际社会防止核扩散的重要性。

这段鲜为人知的外交插曲,不仅反映了中国在核问题上的负责任态度,也展现了改革开放初期中国外交的审慎与远见。在当今世界仍面临核扩散威胁的背景下,这一历史经验更显珍贵。