前言

沉默5天后,中方发起反制,对韩国继续征税,这一次,李在明作出了明智选择。那么,中国为什么要选择在这时出手?面对中方反制,韩国总统李在明态度又如何?

沉默五天背后的博弈

6 月 26 日,韩国宣布对中国不锈钢厚板征收 21.62% 的反倾销税,这一决定犹如一颗投入平静湖面的石子,瞬间在中韩贸易关系中激起千层浪。

中方并未在第一时间做出回应,而是选择了长达五天的沉默。这五天,表面上风平浪静,实则暗流涌动,各方都在等待、观察,试图从对方的反应中寻找下一步行动的线索。

中方的沉默并非示弱,而是基于对国际规则的尊重和对自身利益的审慎考量。根据世界贸易组织的相关规定,反倾销措施需要经过严格的调查和程序。

中国作为 WTO 的重要成员,一贯遵守国际规则,因此在韩国宣布加税后,中方需要时间来评估这一措施的合法性和合理性,收集相关证据,确保反制措施的合法性和有效性。

中方的沉默也是一种策略性的等待。在国际贸易摩擦中,过早的反应往往会暴露自己的底牌,而适当的沉默则可以让对方摸不清虚实,从而在后续的谈判中占据更有利的地位。

中方可能希望通过这五天的时间,观察韩国的进一步行动,以及国际社会的反应,为自己的反制措施争取更多的支持和舆论优势。

中国反制的深层逻辑

韩国之所以成为中国此次反制的对象,并非偶然,而是有着深层次的逻辑和背景。

近年来,韩国在半导体、稀土等领域与美国的合作日益紧密,加入了美国主导的芯片四方联盟,对中国的技术限制和出口管制不断加强。这种选边站的行为严重损害了中国的利益,也破坏了中韩之间的互信。

中国是全球最大的钢铁生产国和出口国,而韩国的钢铁产业也具有较强的竞争力。近年来,韩国频繁对中国钢铁产品发起反倾销调查,试图通过贸易保护主义手段限制中国钢铁的进口,保护本国产业。

此次韩国对中国不锈钢厚板加征关税,正是这种贸易保护主义的延续。

韩国在稀土加工方面对中国的依赖度极高。

中国掌握着全球 90% 的精炼稀土产能,韩国的半导体和新能源产业对稀土的需求巨大。中国此前对稀土出口的限制已经对韩国产业造成了一定的冲击,韩国的加税行为,无疑是在进一步挑战中国的底线。

妥协还是对抗?

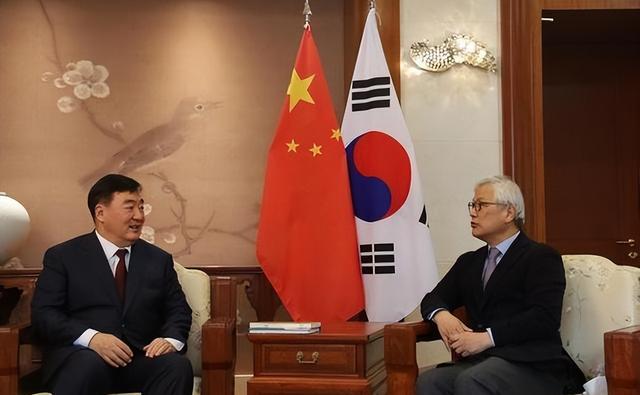

面对中方的反制,韩国总统李在明面临着艰难的选择。他需要在中美之间寻求平衡,既要维护韩国的经济利益,又要避免与中国彻底闹翻。

李在明在上任后曾多次表示,要推动中韩关系的改善,强调 “国家利益优先” 的外交政策。他拒绝出席北约峰会,派出国会代表团访华,试图在中美之间走出一条第三条道路。

现实的压力却让他的选择变得困难重重。韩国的经济对中国的依赖度极高。中国是韩国最大的贸易伙伴,占其出口比重接近 23%。特别是半导体、汽车、钢铁等领域,对华依存度极高。

如果中韩贸易摩擦进一步升级,韩国的经济将遭受重创。2025 年韩国 GDP 增长预期已降至 0.8%,青年失业率居高不下,内需萎缩,出口不振,李在明迫切需要稳定的经济环境来推动国内的改革和发展。

美国的施压也让李在明难以完全倒向中国。美国通过 “芯片四方联盟” 等机制迫使韩国选边站,要求韩国在中美冲突中无条件站队美国。

如果韩国不配合,美国可能会对韩国采取贸易制裁等措施,进一步加剧韩国的经济困境。他需要在中美之间找到一个平衡点,既不能完全得罪中国,也不能彻底激怒美国。

他可能会采取一些务实的措施,如寻求对话、调整关税政策等,以缓解中韩之间的紧张关系,同时避免与美国的关系进一步恶化。

全球产业链的蝴蝶效应

中韩之间的贸易摩擦不仅对两国经济造成影响,也可能引发全球产业链的连锁反应。

韩国是全球半导体出口大国,而中国是韩国半导体的最大市场。此次关税的加征可能会导致韩国半导体企业的出口成本增加,市场份额下降。

中国的半导体产业正在快速发展,对韩国半导体的依赖度逐渐降低。如果韩国继续采取贸易保护主义措施,可能会加速中国半导体产业的自主化进程,进一步削弱韩国在全球半导体市场的竞争力。

中国是全球最大的钢铁生产国和出口国,而韩国的钢铁产业也具有较强的竞争力。此次关税的加征可能会导致中国钢铁产品在韩国市场的价格上升,市场份额下降。

同时,韩国的钢铁企业也可能会面临来自中国的反制措施,进一步加剧两国钢铁产业的竞争。中国对稀土出口的限制已经对全球稀土供应链造成了一定的冲击,而韩国在稀土加工方面对中国的依赖度极高。

如果中韩贸易摩擦进一步升级,可能会导致全球稀土供应链的不稳定,影响到全球新能源、电子等产业的发展。

结语

中韩之间的贸易摩擦是一场没有赢家的博弈。双方都需要保持克制,通过对话和协商来解决分歧,避免贸易战的进一步升级。对于李在明来说,作出明智的选择,推动中韩关系的改善,不仅是对韩国经济的负责,也是对全球经济稳定的贡献。