“吃鸡更健康”——这句餐桌共识真经得起推敲吗?当全球把禽肉当作红肉的安全替身时,一桩长达19年的南意大利人群追踪却给出冰冷反证:每周超过300 g禽肉,胃肠癌死亡风险陡升127%,男性尤甚。是烹调方式闯祸,还是白肉本身暗藏杀机?答案藏在数据里。

图源:CMT

红肉致癌已盖棺定论,白肉就高枕无忧吗?过去十年,国际癌症研究机构(IARC)把加工肉列为Ⅰ类、红肉列为2A类致癌物之后,餐桌“替罪羊”似乎找到了——禽肉。全球膳食指南也顺势将其捧为“优质蛋白范本”,理由是饱和脂肪低、血红素铁少,可巧妙避开红肉那套氧化应激-杂环胺(HCAs)-DNA损伤的熟路。然而,2025年4月17日Nutrients在线发表了一篇题为“Does Poultry Consumption Increase the Risk of Mortality for Gastrointestinal Cancers? A Preliminary Competing Risk Analysis”的文章,给“白肉安全神话”撕开一道裂缝。

既往队列多数把禽肉与结直肠癌单独比对,结论莫衷一是:有Meta说每日增50 g禽肉CRC危险降9%,也有欧洲跨国调查干脆“查无此证”。更尴尬的是,几乎所有研究都把禽肉当“配角”——用红肉与加工肉做主角,禽肉仅用于模型互作或替代分析,真正把它放到“主曝光”位置并单独计算胃肠癌死亡率的,几乎没有。烹调细节同样被忽视:当扒鸡、炭烤鸡胸、慢炖火鸡腿被一股脑记成“poultry”时,HCAs、多环芳烃(PAHs)及晚期糖基化终产物(AGEs)的致癌账就被轻巧抹平。人群层面,男性与女性激素环境、铁代谢、饮酒模式差异巨大,却极少见到性别-交互报告。研究空白由此显现:禽肉到底是无辜替身,还是胃肠癌死亡被低估的“隐形推手”?南意大利这项前瞻队列趁势登场,用4869例成人、近28万人年追踪,首次把“禽肉克数-胃肠癌死亡”拎到竞争风险聚光灯下,并拆解性别与年龄梯度,为“白肉安全”补上一堂严谨的证据课。

研究方法:人群-竞争风险双模型嵌套,克级禽肉分组追踪死亡终点本研究是一项基于南意大利Castellana Grotte与Putignano两地人群的前瞻性队列分析,旨在量化禽肉摄入量与胃肠癌及其他原因死亡之间的剂量-风险曲线,并检验性别、年龄修饰效应。样本源于已有MICOL(胆石症)与NUTRIHEP(肝病营养)两项固定队列:1985-2006年间招募并三轮随访,2005-2006年扩充30-50岁Panel以弥补流失。最终5378名合格者中5271人签署知情同意,排除402份饮食信息缺失者,4869人进入分析,男女比例51.6:48.4,中位入组年龄51.5岁。

采用EPIC-FFQ回顾过去12个月饮食,由营养师当场复核。将禽肉(鸡、火鸡、鸭、鹅、珍珠鸡、鹌鹑等)按生重克数折算为每周摄入量,预设四档:<100 g、100-200 g、201-300 g、>300 g;同时记录红肉与总肉以作互作校正。随访截至2024-12-31,通过市政户籍及Apulia地区死亡登记获取生命状态,ICD-10编码提取死因:胃肠癌(C15-26)、其他癌、非癌死亡。

以年龄为时间轴,Cox比例风险模型估计全因死亡HR,Fine-Gray竞争风险模型计算胃肠癌死亡SHR,并把其他癌与非癌死亡设为竞争事件。共构建六个模型:a)基础模型(性别、吸烟、高血压、糖尿病、血脂异常、GGT、血糖、总胆固醇、葡萄酒摄入、rMED);b-c)分别互作校正白肉或红肉克数;d-f)按性别分层。LASSO变量筛选确保协变量精简;Schoenfeld残差验证比例风险假设。主要终点为“胃肠癌死亡竞争风险SHR”,次要终点为“全因死亡HR”及年龄-累积发病率曲线(CIF)。样本量提供90%效能在α=0.05水平检出SHR≥1.8。

每周禽肉超300 g死亡风险抬升127%作者给出三组递进证据,证明“禽肉-胃肠癌死亡”相关性。

证据一:剂量爬升,风险加码

以<100 g/周作参照,禽肉100-200 g、201-300 g、>300 g对应的胃肠癌死亡SHR依次为1.65(1.06-2.59)、2.11(1.09-4.09)、2.27(1.23-4.17),P-trend=0.006;全因死亡HR仅>300 g组达1.27(1.00-1.61),提示致癌效应比总体死亡更敏感。

证据二:男性是“脆弱靶”

性别分层后,男性>300 g组SHR高达2.61(1.31-5.19),女性仅1.49(0.35-5.26,不显著)。作者指出性激素与铁代谢差异可能是放大器:雌激素受体在胃肠道可调控致癌物代谢,而男性本身红肉、酒精摄入更高,叠加禽肉过量,致癌通路被双向放大。

证据三:年龄提前,曲线分叉

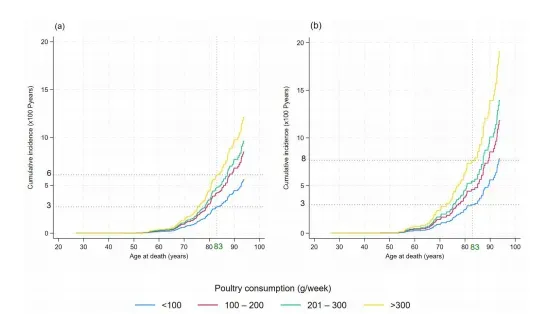

图1(a, b)显示,60岁男性、65岁总人群中,高禽肉组胃肠癌死亡CIF即开始脱离低摄入组;到83岁(Apulia平均死亡年龄),高摄入组累积死亡概率6%,男性升至8%,而低摄入组仅3%。

图1 按禽肉摄入类别分列的胃肠癌死亡累积发生率

注:(a)总人群四条曲线;(b)男性亚组四条曲线。图注:横轴为死亡年龄,纵轴为累积发生率;不同颜色代表<100 g、100-200 g、201-300 g、>300 g四档摄入,阴影为95%CI。

作者强调,禽肉蛋白23 g/100 g,高温炙烤、炖煮同样生成HCAs与PAHs;在“白肉安全”预设下,人们常忽视烹饪与加工,导致“健康光环”掩盖了真实暴露。研究亦承认局限:未细分加工禽肉、缺物理活动数据,但19年随访、98%户籍完整度及竞争风险模型使偏倚控制在可接受范围。

总结本文用南意大利4869人、28万人年硬数据,把“禽肉=无害”拉下神坛:每周>300 g即可使胃肠癌死亡风险翻倍,男性60岁起曲线提前分叉,提示性别-激素-代谢交互值得深究。研究最大贡献在于首次将禽肉置于主曝光位,采用竞争风险模型剔除其他癌与非癌死亡干扰,证实剂量-反应关系独立于红肉与地中海饮食评分;同时把烹调温度、AGEs/HCAs机制推向前台,为“白肉致癌”补上生物学合理性。临床与公卫层面,结果提醒膳食指南勿再笼统鼓励“多白少红”,而应细化到克数、部位与烹调方式;对男性及中老年人群,禽肉并非“敞开吃”的护身符,适量、低温、配蔬菜才是降低胃肠癌死亡的可行路径。未来需在前瞻-干预框架中记录加工类型与烹饪温度,验证性别差异是否源自铁-雌激素交互,为精准营养提供靶点。

参考文献

[1] Bonfiglio C , Tatoli R , Donghia R ,et al.Does Poultry Consumption Increase the Risk of Mortality for Gastrointestinal Cancers? A Preliminary Competing Risk Analysis[J].Nutrients, 2025, 17(8).DOI:10.3390/nu17081370.

“医学论坛网”发布医学领域研究成果和解读,供专业人员科研参考,不作为诊疗标准,使用需根据具体情况评估。

编辑:白术

二审:薄荷

封面图源:CMT