在我国北方辽阔的土地上,生活着一个历史悠久的民族——蒙古族。尽管汉文史籍缺乏对其远古祖先的明确记载,但代代相传的传说与学者们的研究,共同拼凑出了这个民族波澜壮阔的起源图景。

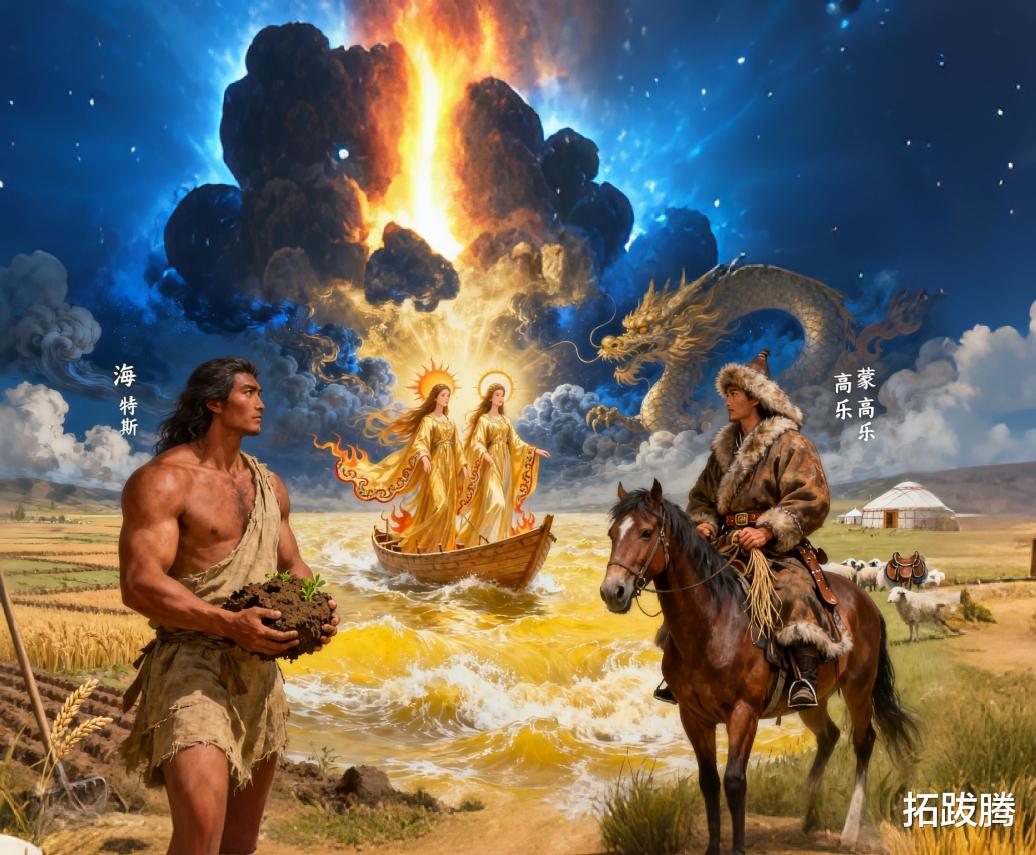

太阳女儿的传说

相传,天地初开时,太阳的两个女儿驾着一叶轻舟沿黄河来到神州。姐姐嫁到南方,生下手中紧握土块的“海特斯”(意为汉族),成为农业民族的祖先;妹妹嫁到北方,生下手中攥着马鬃的“蒙高乐”(即蒙古族),成为游牧民族的祖先。这个美丽的传说,将蒙古族与汉族紧密联系为“姨表兄弟”,寓意着两大民族源远流长的亲缘关系。

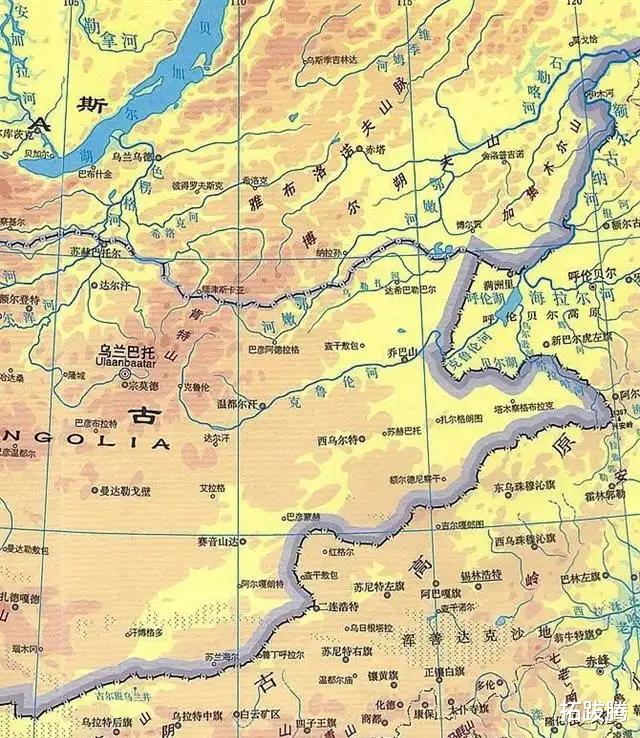

波斯史学家拉施特在《史集》中记载,约两千年前(相当于东周时期),蒙古部落与其他突厥部落发生战争,惨败后仅存两男两女——捏古思和乞颜。他们逃入四周环山、仅有险径可通的“额儿古涅—昆”(意为险峻的山坡,即今额尔古纳河流域),在此繁衍生息。

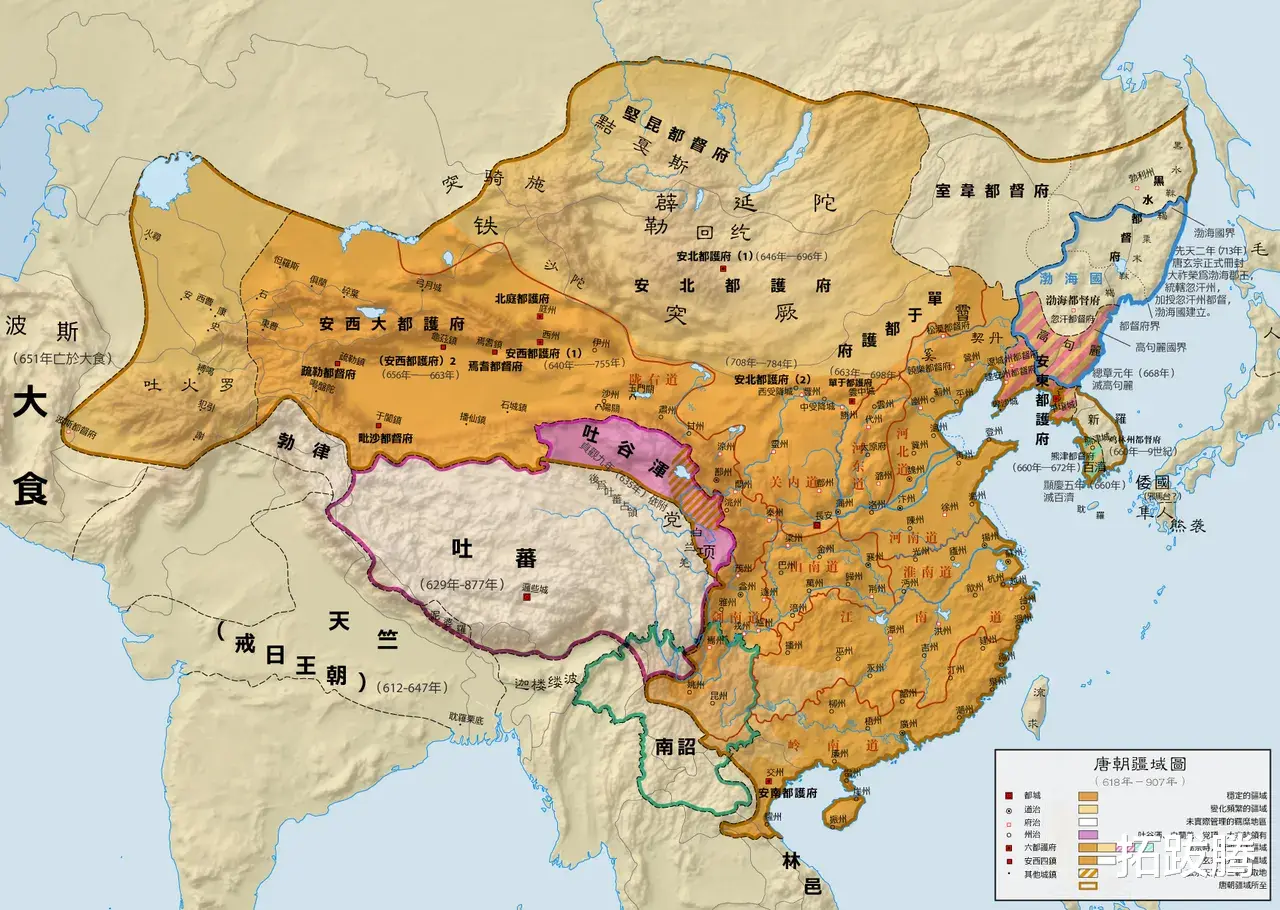

这一传说与《旧唐书》中“蒙兀室韦”的记载高度吻合:“蒙兀室韦”作为室韦的一支,傍望建河(今额尔古纳河)而居。学者亦邻真认为,传说中关于故土的记忆是可信的,而“仅存两对男女”则是北方民族追溯祖源的常见叙事模式。

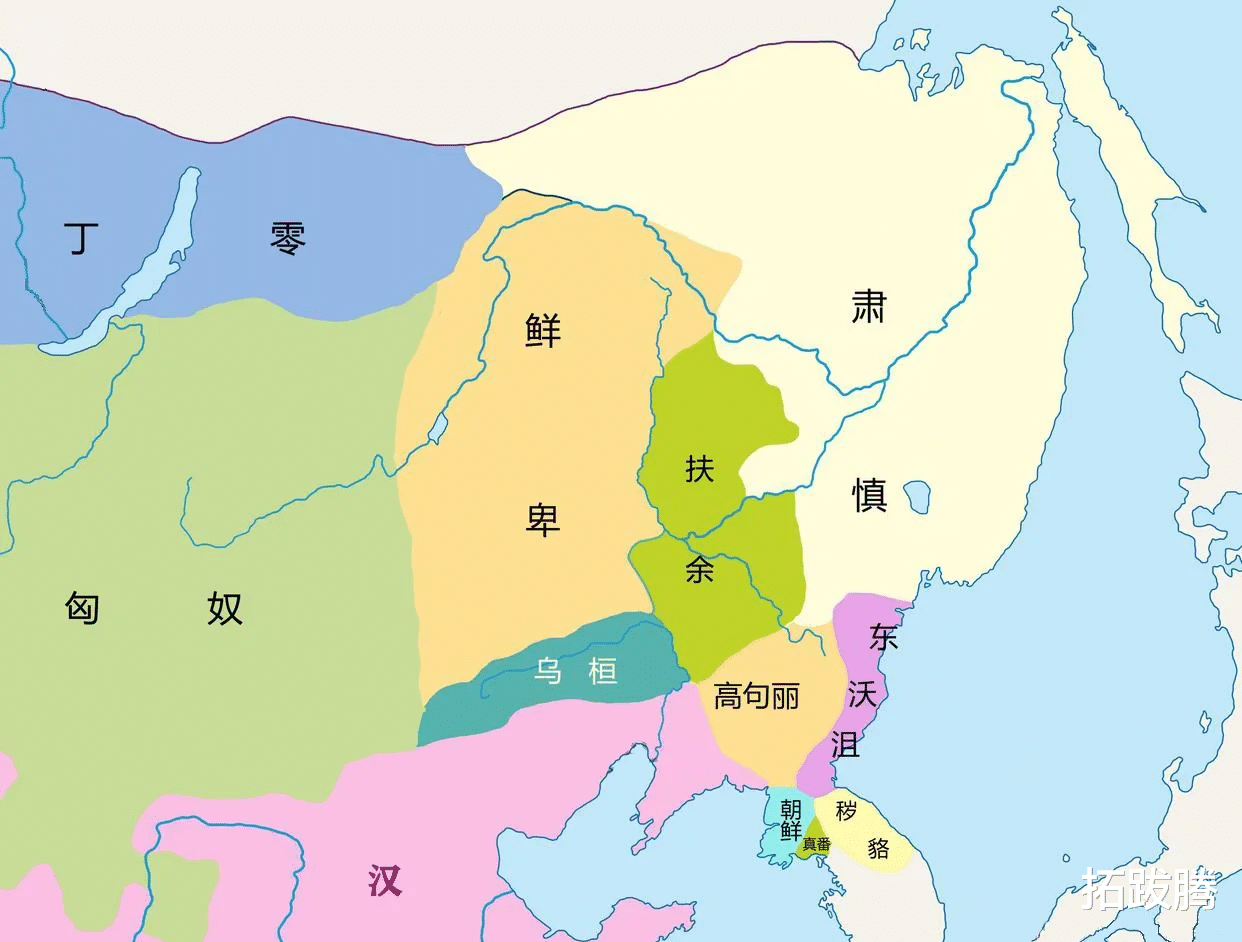

历史学者屠寄在《蒙兀儿史记》中明确指出:“蒙兀儿者,室韦之别种也。其先出于东胡。”综合研究可得出三点结论:

1. 族源同根:蒙古祖先属东胡系统,与契丹、鲜卑、乌桓等同源。

2. 历史转折:秦汉之际,东胡被匈奴冒顿单于击败,部众分散迁徙,形成不同部族。

3. 氏族发展:传说中的捏古思和乞颜可能是两个氏族名称。“乞颜”在蒙古语中意为“洪流”,象征勇敢刚强,其后裔称为“乞牙惕”。这些氏族不断分支繁衍,最终形成“蒙兀室韦”。

“蒙古”一词在不同时期有“蒙瓦”“盟古”“朦古”等异写,其含义有“孱弱淳朴”之说,也有学者释为“长生”或“永恒”,寓意深远。

随着人口增长,额尔古纳河的深山老林已无法容纳蒙古部族。传说他们发现一处铁矿,于是集结全体部众,宰杀70头牛马制成皮风箱,燃起熊熊烈火熔断铁壁,开辟通往草原的道路。这一“化铁熔山”的壮举,成为蒙古族协作奋进、自强不息的精神象征——乞颜精神。后世成吉思汗家族在除夕夜仍有锻铁感恩的习俗,弘吉剌部因率先出山踩坏他人灶火,甚至被其他部落调侃有“足疾”。

《蒙古秘史》记载,蒙古始祖为“孹儿帖赤那”(苍色狼)与“豁埃马兰勒”(惨白色鹿),他们渡腾汲思海(呼伦湖)迁至斡难河源头的不儿罕山(今大肯特山)。对此有两种解读:

图腾说:狼与鹿是两个氏族部落的图腾,反映狩猎阶段的文化特征,类似突厥以狼为祖、商族以玄鸟为图腾的传统。人名说:“狼”“鹿”仅为首领人名,代表西迁过程的领导者。

无论何种解释,这次迁徙标志着蒙古部落从额尔古纳河向西进入三河源头(鄂嫩河、克鲁仑河、土拉河),找到了水草丰美的发祥地,为日后崛起奠定基础。

从神话传说到历史考证,蒙古族的起源是一部充满勇气与智慧的史诗。太阳女儿的血脉亲情、额尔古纳河的艰难求生、化铁熔山的团结奋进、苍狼白鹿的迁徙开拓,共同塑造了这个民族坚韧不拔的灵魂。