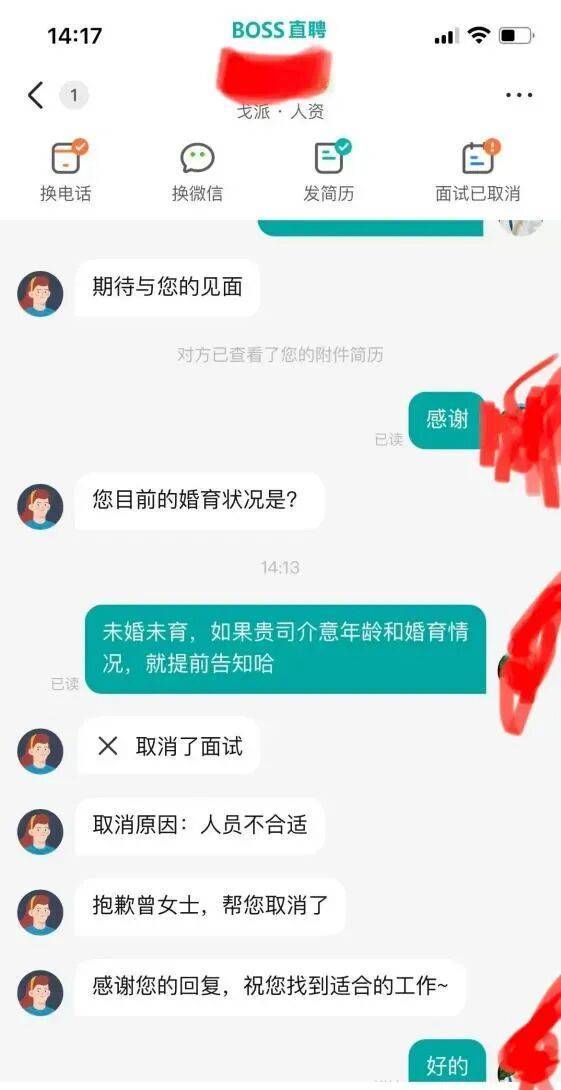

在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!深圳32岁的电商运营专家曾女士不会想到,一场本应顺利的面试会演变成职场性别歧视的公开课。这家位于南山区的商贸公司HR在确认面试时间后,突然抛出婚育问题,得知她"未婚未育"后立即取消资格——这场"先邀约后拒绝"的戏剧性操作,撕开了职场隐性歧视的残酷真相。

涉事企业HR试图用"综合筛选"粉饰歧视本质,声称最终选中的候选人拥有"社交平台运营经验",却回避了最关键的逻辑漏洞:为何在简历筛选阶段未发现这项优势?更耐人寻味的是,HR强调自身同为32岁未婚女性,这种"共情式辩护"反而暴露出更深的结构性矛盾——当企业将婚育状况与岗位适配度强行挂钩时,实质是将女性生育成本转化为用人风险,这种成本核算思维早已违背《就业促进法》第三条关于平等就业的明文规定。

南山人社局法制科工作人员的回应一针见血:"无论婚否育否,都应一视同仁"。但法律条文的落地需要更锋利的执行利剑。据全国妇联2024年调研显示,超6成女性求职者遭遇过婚育相关隐性歧视,其中"面试阶段询问婚育"占比高达45%。这些数字背后,是无数个"曾女士"在职业上升通道前遭遇的隐形玻璃门。

破解困局需要多维突围:企业应建立基于岗位核心能力的评估模型,如电商运营岗位可量化考核"突发情况响应速度""跨平台运营案例"等硬指标;监管部门需完善证据采集链条,将聊天记录、面试录音等纳入合法维权证据;求职者则要像曾女士一样,用法律武器撕开歧视伪装——当她保留完整沟通记录并向劳动监察部门投诉时,已然为千万职场人点亮了维权灯塔。

这场风波最深刻的启示在于:真正的职场公平,不是将婚育标签从招聘条件中删除那么简单,而是构建一套不问出处、只辨真章的人才甄别体系。当企业学会用专业能力丈量人才价值,当社会形成"生育友好型"用人共识,那些被婚育标签遮蔽的职场星光,终将照亮每个奋斗者的前路。

评论列表