人生下半场,最好的活法是学会做减法

上周聚会,朋友林薇宣布关闭经营七年的设计工作室时,所有人都愣住了。

“想明白了,一年挣三十万和挣五十万,幸福指数其实差不多。”她抿口茶,云淡风轻地说,“以前员工十几人,现在带两个徒弟,反而睡得踏实。”

今年37岁的她,刚送走患阿尔茨海默症的父亲最后一程。“陪爸爸的那半年让我看清,很多拼命追逐的东西,其实没那么重要。”

席间另一位朋友感慨:“是啊,过了35岁,身体最先报警。去年还笑别人保温杯里泡枸杞,今年自己先挂上了骨科。”

这话引发全场共鸣。大家突然发现,不知从何时起,聊天话题从升职加薪、买房换车,悄悄变成了养生食谱、子女教育和父母的体检报告。

35岁,像是人生的分水岭。之前是做加法,渴望拥有全世界;之后开始做减法,只为守护真正重要的东西。

低欲:知足者富,知止者赢

老张的剃须刀用了整整八年,外壳已磨得发亮。妻子要给他换新的,他摆摆手:“还能用,何必浪费。”

这款剃须刀是他在公司晋升为部门经理那天买的。那时他32岁,觉得未来可期,换个剃须刀都要选最贵的“奖励自己”。

如今40岁,他反而看开了。去年主动申请从管理岗调到技术岗,虽然年薪少了五万,但再不用应酬喝酒到半夜,也避开了公司的权力斗争。

“年轻时总想证明自己,什么都想要最好的。”老张说,“现在明白了,良田千顷不过一日三餐,广厦万间只睡卧榻三尺。”

《道德经》有言:“知足者富。”真正的富有,不是拥有最多,而是需要最少。

人到中年,终于懂得:

- 不再追逐最新款手机,功能实用就好

- 衣柜里保留几件百搭质优的经典款,胜过满柜的流行单品

- 开始享受自己下厨的乐趣,比餐厅的饕餮盛宴更暖胃暖心

降低物欲,不是向生活妥协,而是认清真正需求后的智慧选择。

低调:静水深流,人稳不言

陈姐是公司的元老,业务能力顶尖,却甘居二线。新来的总监比她小五岁,有员工为她鸣不平,她只笑笑:“年轻人有冲劲,是好事。”

部门会议上,她总是先倾听,关键时刻才发言,每次都能切中要害。下班准时回家,朋友圈除了孩子画作就是阳台花草。

“35岁前怕被忽视,现在怕被关注。”陈姐一语道破天机,“不必要的关注意味着不必要的麻烦。”

她见过太多人因高调栽跟头——有同事因在社交媒体炫耀人脉广而被调查;有同行因锋芒太露遭排挤。

中年人的低调,是看透世事后的清醒。 明白生活是过给自己的,不是演给别人看的。正如静水深流,真正有实力的人,从不喧哗。

低耗:节能模式,细水长流

“身体是最大的负债。”这是程序员大刘的切身体会。

去年连续加班两个月后,他突然晕倒住院。医生警告:再这样下去,猝死是迟早的事。

出院后,他彻底改变生活方式:

- 晚上十一点前必睡,早晨六点起床散步

- 推掉所有非必要应酬

- 周末一定陪家人,手机静音

“以前以为是在拼事业,现在明白那是在透支生命。”大刘说,“35岁后,要学会开启‘节能模式’。”

这种低耗,不仅是对身体,更是对情绪和心力的珍惜。

- 不为小事纠结,学会“不值得”

- 远离消耗你的人和事,给朋友圈做断舍离

- 对无法改变的事实,学会接纳

作家毕淑敏点明本质:“我们要学会给自己的精神放假,真正的节俭是能量的节约,心力的珍惜。”

留白,是中年最美的风景

山水画最讲究留白。人生的下半场,也需要适当的留白。

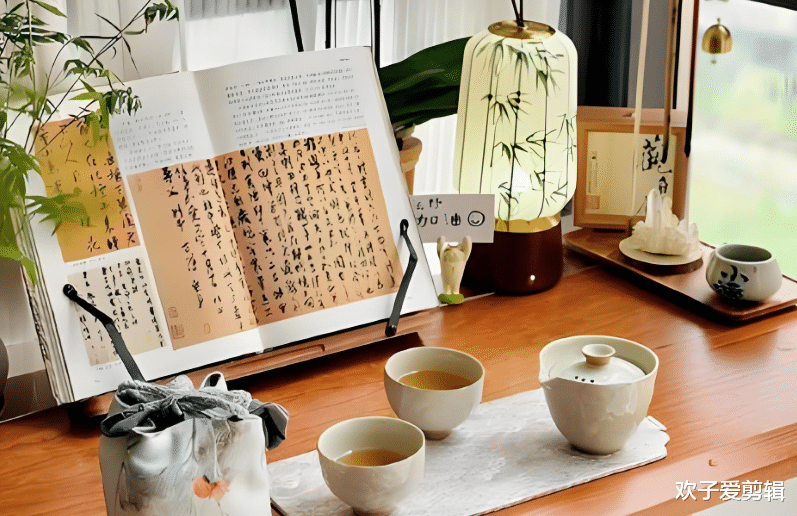

38岁的幼儿园老师苏晴,每周一定留半天时间给自己。什么也不做,只是泡壶茶,听音乐,或者发呆。

“这半天的留白,是为了接下来六天半更好地生活。”

35岁以后,我们终于学会:

- 拒绝不是冷漠,而是对自己负责

- 独处不是孤独,而是难得的自由

- 平淡不是无趣,而是久违的安宁

很认同一句话:“人就像瓷器,年轻时被生活烈火淬炼,中年后要学会慢慢冷却。冷却不是脆弱,而是另一种坚强。”

降低欲望,让我们看清什么真正重要;

保持低调,让我们避开无谓的纷扰;

减少消耗,让我们能够细水长流。

点个“在看”,愿你我都能在人生下半场,找到最适合自己的节奏,从容前行。