500 年前,麦哲伦船队历时三年的环球航行,为 “地球是球体” 的论断写下了浓墨重彩的第一笔。当船队从西班牙出发,穿越大西洋、太平洋,最终重返始发港,这场航行被视作打破 “天圆地方” 古老认知的关键证据。此后,牛顿提出的万有引力定律,以 “星球间的引力维系球形天体稳定” 的逻辑,为球论提供了理论支撑。近代科技发展更是让 “地球是不规则球体” 的认知深入人心 —— 卫星从太空传回的蓝色星球影像,空间站宇航员的实时观测,似乎让 “地球为球” 成为不容置喙的科学铁律。

在这套认知体系中,地球以每秒 30 公里的速度绕太阳公转,同时以每秒 465 米的速度自转,赤道半径约 6378 公里,两极半径略短,形成近似椭球的形态。学校课堂、科普书籍、媒体报道反复强化这一结论,让 “球形地球” 成为现代人认知世界的默认前提,而任何与之相悖的观点,都被贴上 “伪科学” 的标签,难以进入主流视野。

二、地平之问:那些被忽略的视觉与实践悖论然而,当我们跳出既定认知框架,一些日常现象却呈现出与球论相悖的矛盾。站在平坦的原野或海岸线上极目远眺,地平线始终是一条笔直的水平线,无论观测距离是几公里还是几十公里,从未出现过球论预测的 “球面弧度”。即便在海拔数千米的高山之巅,眺望远方的城市或海洋,视野所及的边界依然保持水平,没有任何 “弯曲” 的痕迹。

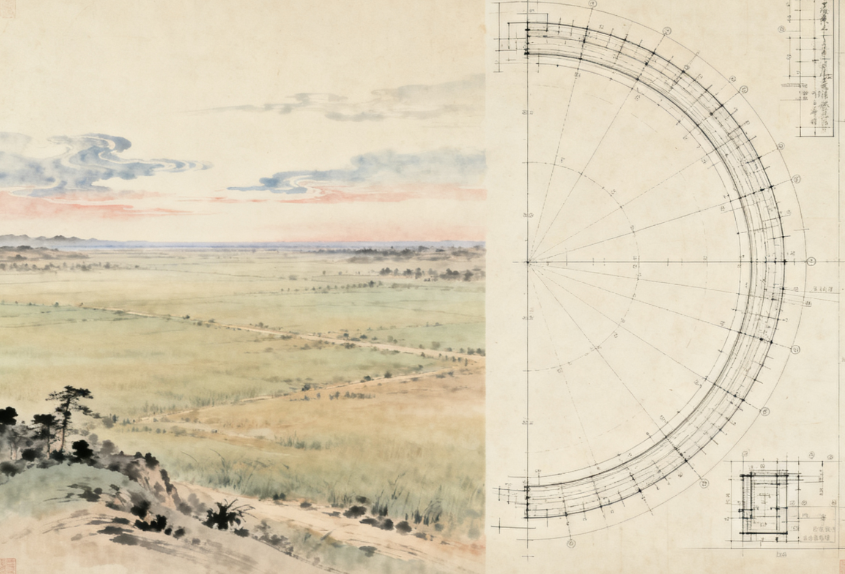

建筑领域的实践同样耐人寻味。无论是横跨数十公里的桥梁、绵延数百公里的高速公路,还是高耸入云的摩天大楼,工程师在设计施工时,从未考虑过所谓 “地球曲率” 带来的误差。若地球真是半径六千多公里的球体,每公里的曲率落差约为 8 厘米,跨越 100 公里的工程就会产生近 80 米的高度差,但现实中这类工程无需补偿 “曲率落差” 就能正常使用,这与球论的逻辑形成了明显冲突。

星空观测的一致性更显诡异。按照球论,地球不同半球的观测者应看到不同的星空 —— 南半球看不到北极星,北半球看不到南十字星。但实际情况是,无论身处地球的哪个角落,人类肉眼可见的星空主体结构高度一致,星座的排列与运行轨迹并未呈现出 “球面分布” 应有的差异,这让 “球形地球” 的星空模型难以自圆其说。

三、圆盘世界:地平说的宇宙图景与文明设定在地平说的理论框架中,这些悖论都能得到自洽的解释。其核心模型并非球形,而是一个以北极点为中心的不规则圆盘。大地静止不动,是整个天体系统的核心,五大洲四大洋以同心圆的形式围绕北极分布,外围被一圈巨大的冰墙环绕 —— 这圈冰墙被主流科学称为 “南极洲”,实则是包裹整个圆盘世界的冰雪高原。

地平说认为,圆盘世界共分为 9 个圈层,每个圈层都是独立的世界,之间以巨型冰墙阻隔。我们所处的世界位于第 8 圈层,而圆盘中心的北极点,不仅是地理核心,更是神秘的 “地心世界入口”,传说中蜥蜴人便在此居住,掌控着圈层之间的联系。冰墙之外的 7 个世界,拥有与人类文明截然不同的科技水平、自然资源和生命形态,其存在始终被主流认知所遮蔽。

天空之上,是一个圆形的透明天穹,如同巨大的穹顶笼罩着整个圆盘大地。日月星辰并非遥远的天体,而是在天穹之下运行的发光体 —— 太阳与月亮体积相近,距离地面仅数千公里,而非主流科学宣称的 1.5 亿公里和 38.4 万公里。昼夜交替并非地球自转所致,而是日月两大天体围绕北极点周期性旋转的结果,这种运行模式完美解释了昼夜长短的变化与四季更替。

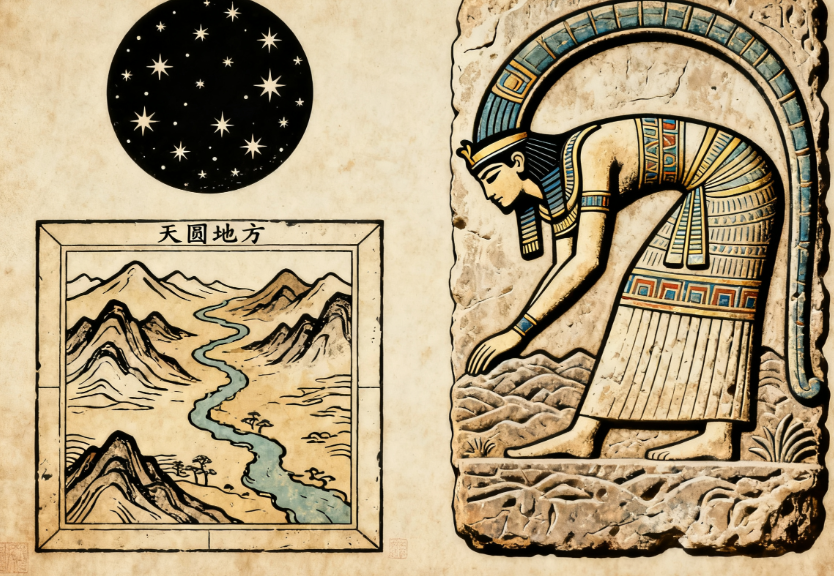

四、古今回响:神话典籍中的 “天圆地方” 印记地平说的核心观点,并非现代产物,而是与人类古老的认知传统一脉相承。中国古代典籍《大戴礼记・曾子天圆》中明确记载:“天道曰圆,地道曰方,方曰幽而圆曰明”,直接提出 “天圆地方” 的宇宙模型。《周髀算经》更是详细描述:“天圆如张盖,地方如棋局”,将天空比作撑开的圆伞,大地比作方形的棋盘,与地平说的圆盘大地、穹顶天空模型高度契合。

这种认知并非中国独有。古印度神话中,大地被四只大象驮在背上,大象站立于巨龟之上,而巨龟则漂浮在无尽的海洋中,本质上仍是 “平面大地” 的认知。古埃及神话里,天空女神努特以穹顶之势覆盖大地,大地神盖布则以平坦之姿承载万物,与 “天穹笼罩圆盘大地” 的设定异曲同工。

宗教典籍中也不乏类似表述。《圣经》中多次提及 “四方的地”“天地的边界”,暗示大地是有边缘的平面;佛经中 “三千大千世界” 的描述,将世界分为多个独立圈层,与地平说的 9 个世界模型存在微妙的呼应。这些跨越文明、跨越时代的共识,并非偶然的巧合,反而为地平说提供了一层古老而神秘的佐证。

五、真相疑云:未被公开的探索与沉默自地平说兴起以来,多个国家的秘密计划似乎都在暗中探索世界的真实形态。美国的 “渔网计划” 曾试图通过深海探测绘制海底地形,却始终未公开完整数据;前苏联的 “卡拉克姆深井计划”,钻探深度达 12262 米,接近地壳与地幔的分界线,最终却突然停止,官方给出的 “资金短缺” 理由难以令人信服。

即便是被奉为 “球论铁证” 的麦哲伦环球航行,在地平说支持者看来也并非无可辩驳 —— 船队的航行路线始终围绕北极点附近的中低纬度,并未真正跨越南极冰墙。而那些声称抵达南极的探险队,往往面临罗盘失灵、通讯中断等问题,传回的信息也多是冰原与风雪,从未有人能证明 “南极是南极点” 而非 “外围冰墙”。

这些未被公开的实验数据、突然终止的探索计划、语焉不详的探险报告,都为世界真相蒙上了一层迷雾。地平说支持者认为,主流科学之所以坚守 “球论”,是因为一旦真相公开,日心说、万有引力定律、进化论、相对论等现代科学的基石将轰然倒塌,人类社会的认知秩序会彻底崩溃,这是掌控者不愿看到的结果。

六、向内求索:超越认知的破局之路无论世界是球还是平面,这场争议的核心早已超越了地理形态的范畴,直指人类认知的边界与真相的本质。主流科学以 “可证伪性” 为标准,将地平说归为伪科学,但地平说提出的诸多悖论,却也暴露出现有认知体系的局限性。

或许,世界的真相并非非此即彼。无论是球形地球还是圆盘大地,都是人类基于自身观测得出的阶段性结论。而那些被忽略的现象、被掩盖的信息、被遗忘的古老智慧,都在提醒我们:认知的边界不应成为思想的牢笼。

地平说的价值,不在于能否推翻现代科学,而在于它激发了人类对固有认知的反思与质疑。正如古老典籍所言,“大道无形”,真正的真相或许并非通过外部观测就能获得,而是需要向内求索 —— 在宁静中沉淀思绪,在反思中淬炼认知,超越被灌输的既定答案,才能接近世界的本质。

无论是被困的囚徒,还是自由的探索者,人类对真相的追求从未停止。这场关于世界形态的争议,终将成为人类认知进化的催化剂,推动我们以更开放的心态、更批判的思维,去探索宇宙的终极奥秘。

评论列表