远古时代,人类还像野兽般在茫茫荒野中挣扎求生。他们采集野果,捕猎野兽,生食血肉,疾病与伤痛如影随形。每当夜幕降临,恐惧便笼罩着每一个部落,人们蜷缩在简陋的茅屋中,不知明日是否还能见到太阳升起。

就在这蒙昧与苦难交织的年代,一个传奇人物应运而生。

烈火降世

据《史记·五帝本纪》记载,炎帝神农氏,姜姓,母亲女登是有蟜氏之女。传说女登某日游历华阳山时,忽见天际一道红光,一条神龙盘旋而下,绕她三周后消失。不久,女登便有了身孕。

怀胎十二月后,女登在一处洞穴中生下一个男婴。这婴儿生来便与众不同——他通体透明,五脏六腑清晰可见;额头上长着两支尖角;更奇特的是,他出生时洞穴四周无故燃起熊熊烈火,火焰高达三丈,却未伤及母子分毫。

因这奇异景象,族人称他为“烈山氏”,意即从烈火中诞生的人。

婴儿出生第三天便能开口说话,第五天便能行走,第七天便长齐了牙齿。三岁时,他已通晓农耕之道,常常独自一人在田野间观察植物生长,用他那透明身体感受每一株植物的药性。

部落长老们惊叹:“此子非凡,必是上天派来拯救苍生的使者。”

农耕革命

成年后的炎帝目睹族人饱受饥饿之苦,决心改变这种状况。他注意到,有些野生的禾谷成熟后,籽粒落在地上,来年又会长出新苗。这个发现让他激动不已。

“若我们能将这些谷物收集起来,在固定的土地上播种,待其成熟后收割,族人岂不就有了稳定的食物来源?”炎帝向部落宣布了他的想法。

族人们将信将疑,但出于对炎帝的信任,他们开辟了一片土地,按照炎帝的指导播下了第一批种子。

日复一日,炎帝守候在田边,观察着作物的生长。他发明了耒耜,教人们翻土耕种;他引导人们挖掘水渠,引水灌溉;他发现不同作物需要不同的生长环境,便教人们根据土地的特性选择种植的谷物。

收获的季节来临,金黄的粟穗在阳光下闪闪发光。部落里欢声雷动,人们第一次摆脱了完全依赖狩猎和采集的生活。

《史记》记载:“炎帝教民耕农,故号神农。”这一创举,彻底改变了人类文明的进程。

百草试药

解决了食物问题后,炎帝又将目光投向了困扰族人的疾病。那时的人们对医药一无所知,一旦生病,只能听天由命。

炎帝望着自己透明的身体,忽然有了主意:“既然我能看清自己体内每一处的变化,何不亲自尝试百草,观察它们在我体内的反应?”

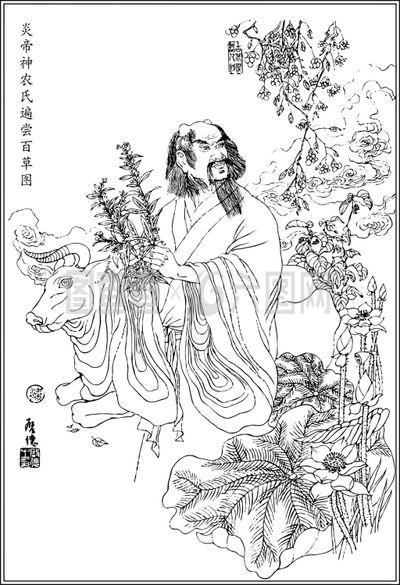

从此,炎帝踏上了尝百草的艰险征程。

第一天,他尝了一片绿叶,顿时感到神清气爽,他将这种植物命名为“茶”。

第二天,他尝试了一朵黄色小花,不久后腹痛如绞,他急忙嚼食另一种长在岩石旁的紫色草叶,疼痛竟奇迹般缓解。他将这两种植物分别记录为“黄连”和“紫苏”。

日复一日,年复一年,炎帝尝过的植物越来越多。他详细记录每一种草药的性味、功效和用法,教人们辨识使用。

然而,这条试药之路充满危险。史书记载,炎帝“一日而遇七十毒”,多次濒临死亡。最严重的一次,他尝试一种开着小黄花的藤本植物后,肠断而亡。幸亏天上飘下一片红灵芝,部落的人急忙取下让他服下,他才奇迹般复活。

后人将这种致命植物命名为“断肠草”,以纪念炎帝为医药所做的牺牲。

烈山盟会

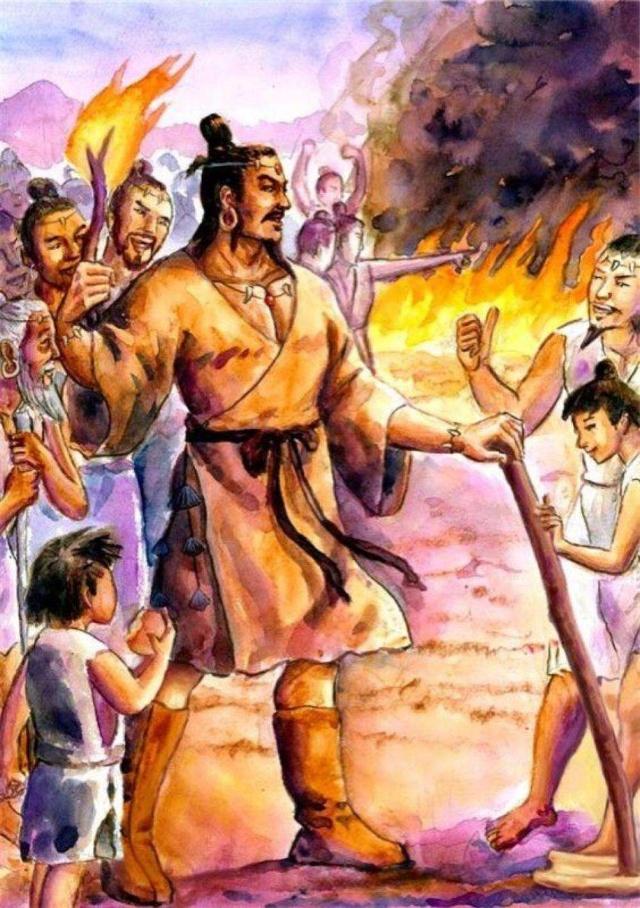

随着炎帝部落的日益强盛,周围的小部落纷纷前来归附。然而,各部族之间仍时常因争夺资源而发生冲突。

炎帝意识到,必须建立一种新的秩序,才能让各部族和平共处。

他在烈山之巅召集各部族首领,举行了一场史无前例的盟会。会上,炎帝没有以武力胁迫,而是慷慨地分享了农耕和医药的知识。

“我们同饮一江水,同拜一片天,为何要自相残杀?”炎帝的声音响彻山巅,“我愿将我所知的一切与各位分享,只希望各部族能和睦相处,共同抵御天灾人祸。”

各部族首领被炎帝的胸怀所感动,纷纷折箭为誓,尊炎帝为共主,结成部落联盟。

炎帝定立规矩:各部族间不得无故攻伐;开辟市场,以物易物,互通有无;共同修建水利,防御洪水;相互通婚,加强血缘联系。

《史记》记载,炎帝“修德而统天下”,这种以德服人的统治方式,为后世华夏文明奠定了基石。

薪火相传

炎帝晚年,部落联盟日益壮大,但也面临着新的挑战。北方有一个以轩辕氏黄帝为首的部落逐渐崛起,两大势力难免产生摩擦。

阪泉之野,炎黄二帝的军队对峙。史载三战而后黄帝得胜,但炎帝并未因此怀恨在心,反而看到了黄帝部落的先进之处。

战后,两位伟大的首领握手言和。炎帝主动提出与黄帝部落结盟,将农耕、医药等知识毫无保留地传授给黄帝部落。

“天下苍生的福祉,远比个人权位重要。”炎帝如是说。

炎黄结盟后,华夏民族雏形初现。两族通婚融合,文化交流,创造了辉煌的华夏文明。

炎帝活了一百二十岁,临终前,他将部落首领之位传给黄帝,完成了权力的和平交接。

《史记》记载:“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”

炎帝虽逝,但他开创的农耕文明、中医药学以及“以民为本”的思想,却如不灭的薪火,代代相传,照亮了华夏民族五千年的前行之路。

至今,我们仍自称“炎黄子孙”,铭记这位从烈火中走出,为人类带来光明与希望的华夏始祖。

评论列表