太行南麓的风掠过长子县崇庆寺时,总要在大士殿的飞檐下多盘旋一会儿。这座被当地人称为"罗汉殿"的宋代建筑,青石板门槛被千年香火磨出温润的弧度,推开殿门的瞬间,十八道目光从幽暗处投来——那是北宋元丰年间的匠人,用指尖在泥土里捏出的众生相。

一、被时光包裹的宋代雕塑实验室

殿内梁架还保持着《营造法式》里的"十架椽屋"形制,驼峰与蜀柱的交接处,仍能看见宋代工匠刻下的墨斗线。但檐角的吻兽已换成明清样式,就像一位身着古装却戴着现代配饰的老者,在建筑史的维度上玩起了"跨时空混搭"。真正的宋代密码藏在佛坛里:南北两壁的十八罗汉坐像,用北宋特有的"减地平钣"手法雕造须弥座,莲瓣边缘的"压地隐起"纹路,比《营造法式》的图示早了近百年。

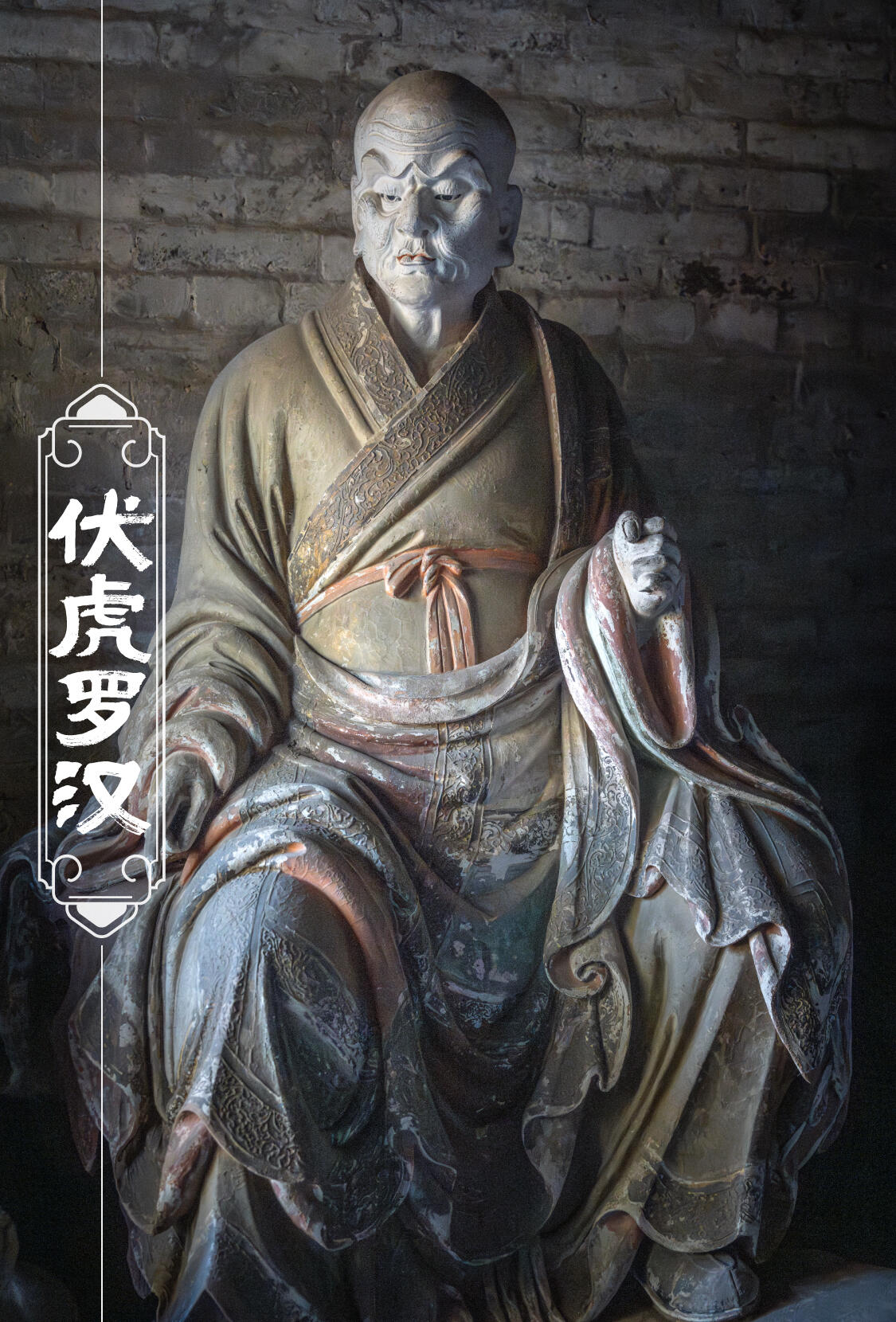

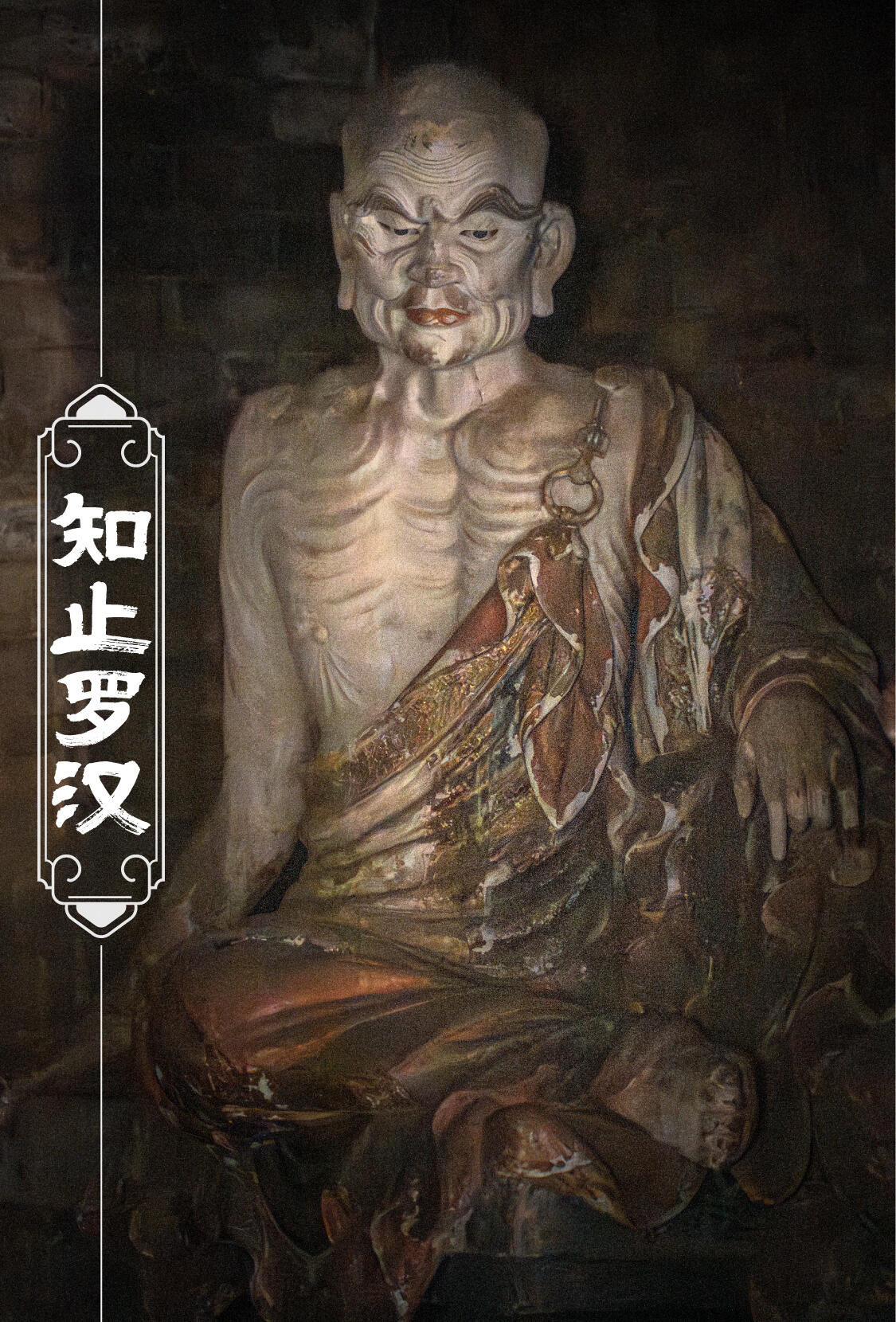

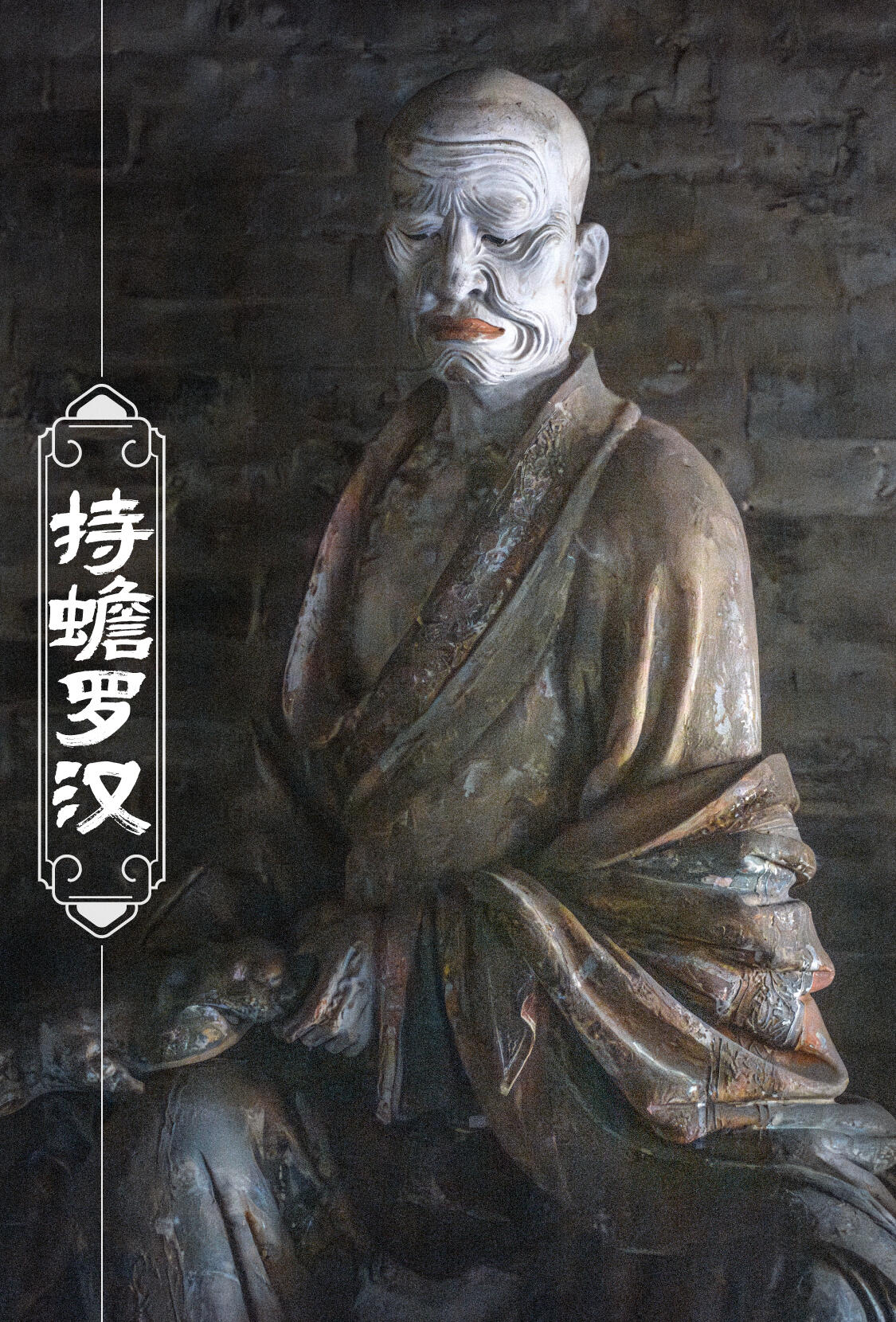

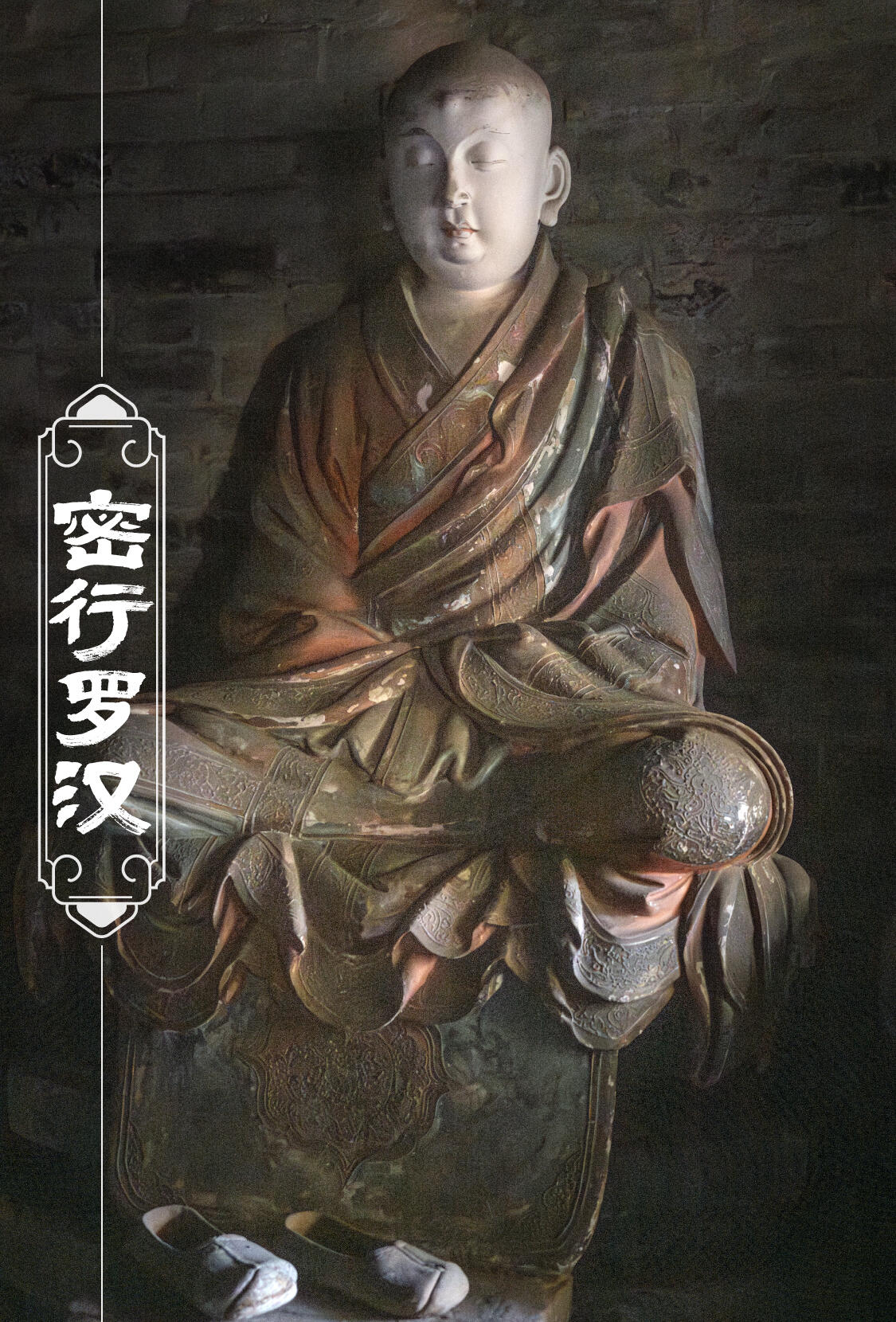

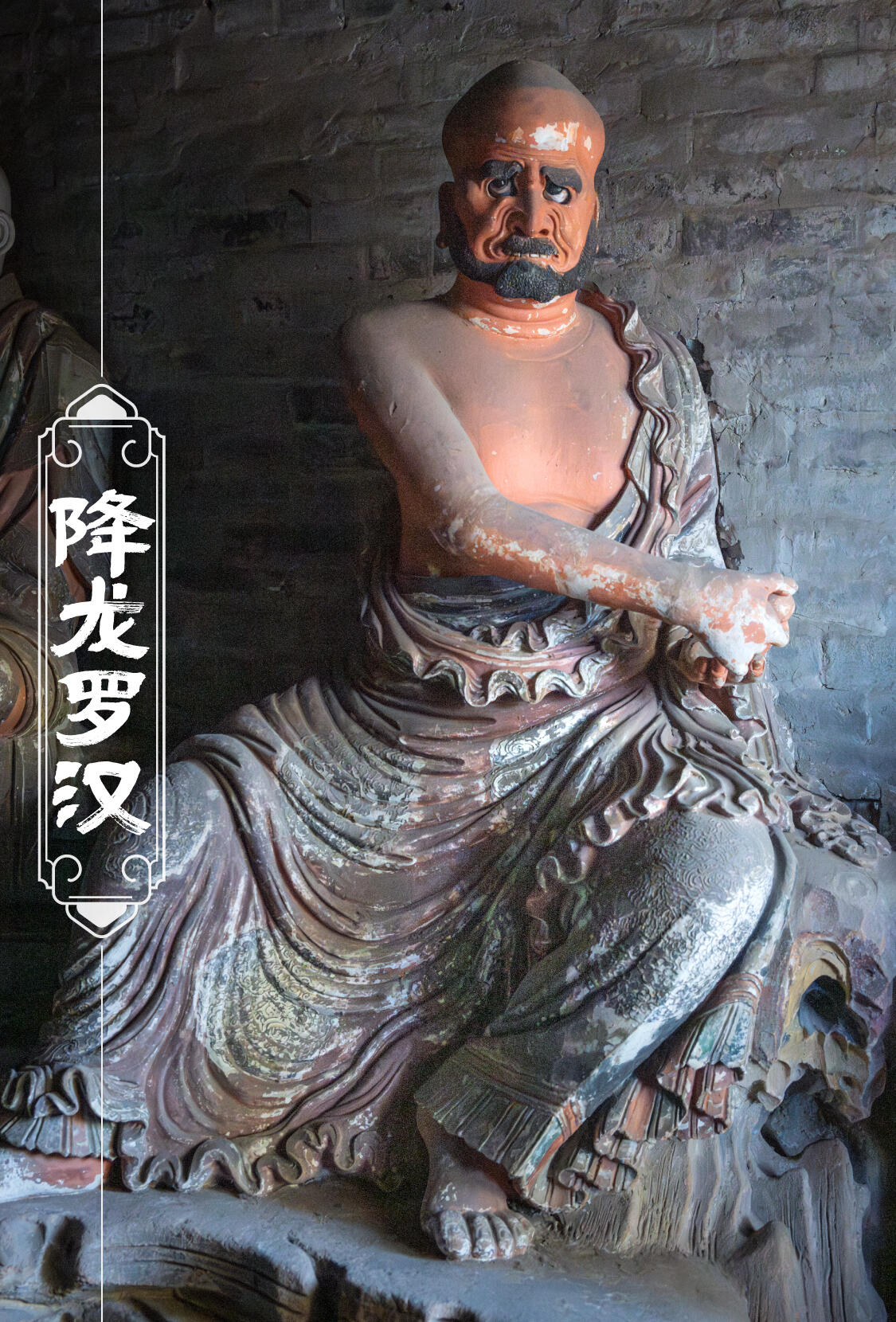

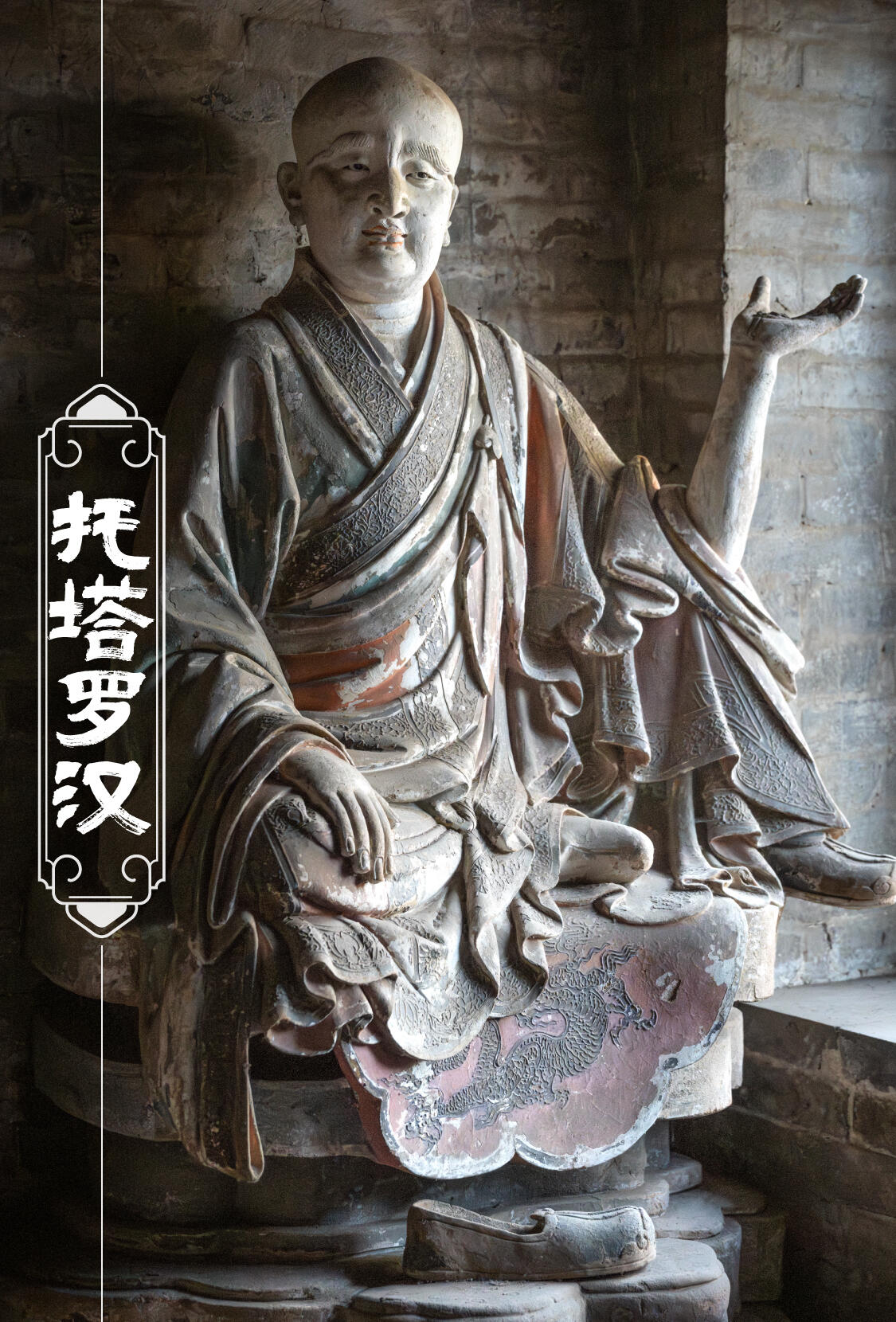

凑近观察,罗汉们的肌肤还带着泥土的呼吸感。一尊托钵罗汉的右颊,隐约可见修补时填入的现代腻子,但宋代工匠留下的"塑痕"依然清晰——下颌线从耳垂到嘴角的微妙转折,是用竹片压出的"琴弦纹";锁骨下方的凹陷,先用粗泥打底,再用"插泥法"嵌入细泥塑形,这种分层塑造技法,让肌肤呈现出真实的肌肉起伏。最妙的是降龙罗汉的右手,食指与中指间的缝隙里,竟残留着宋代颜料的碎屑,那抹历经千年未褪的石青色,像极了匠人捏塑时不小心蹭上的指痕。

二、十八张面孔里的北宋世相图

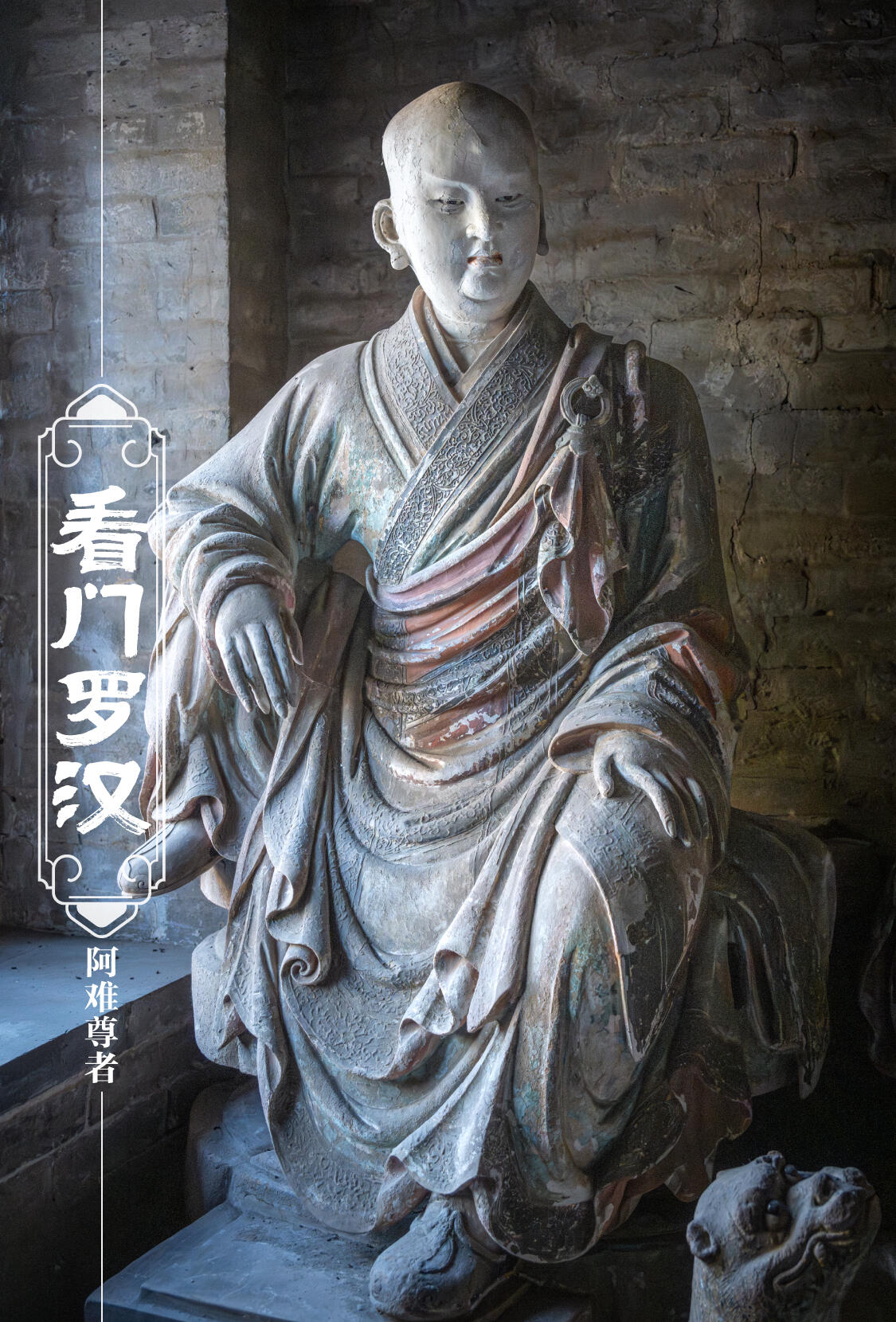

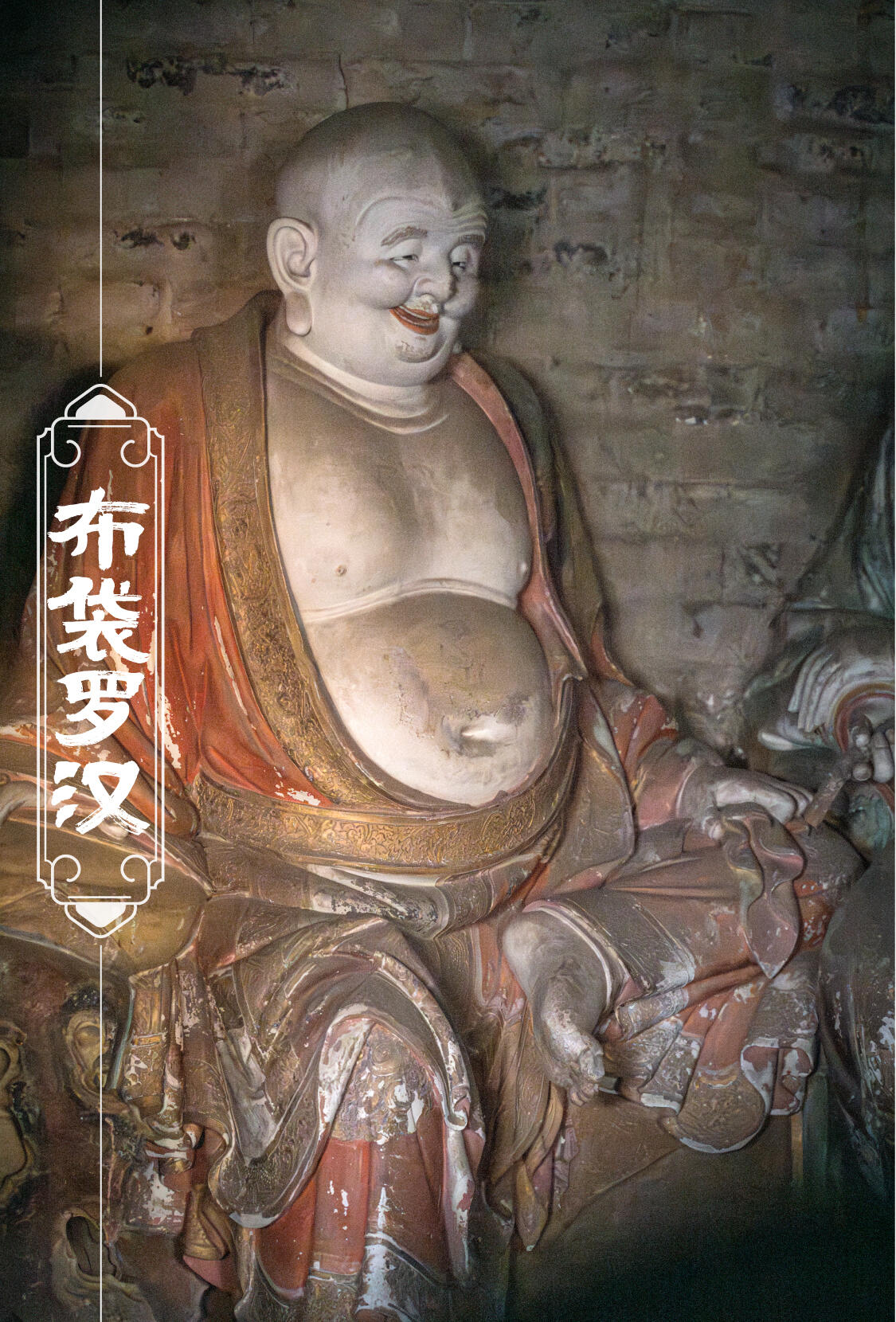

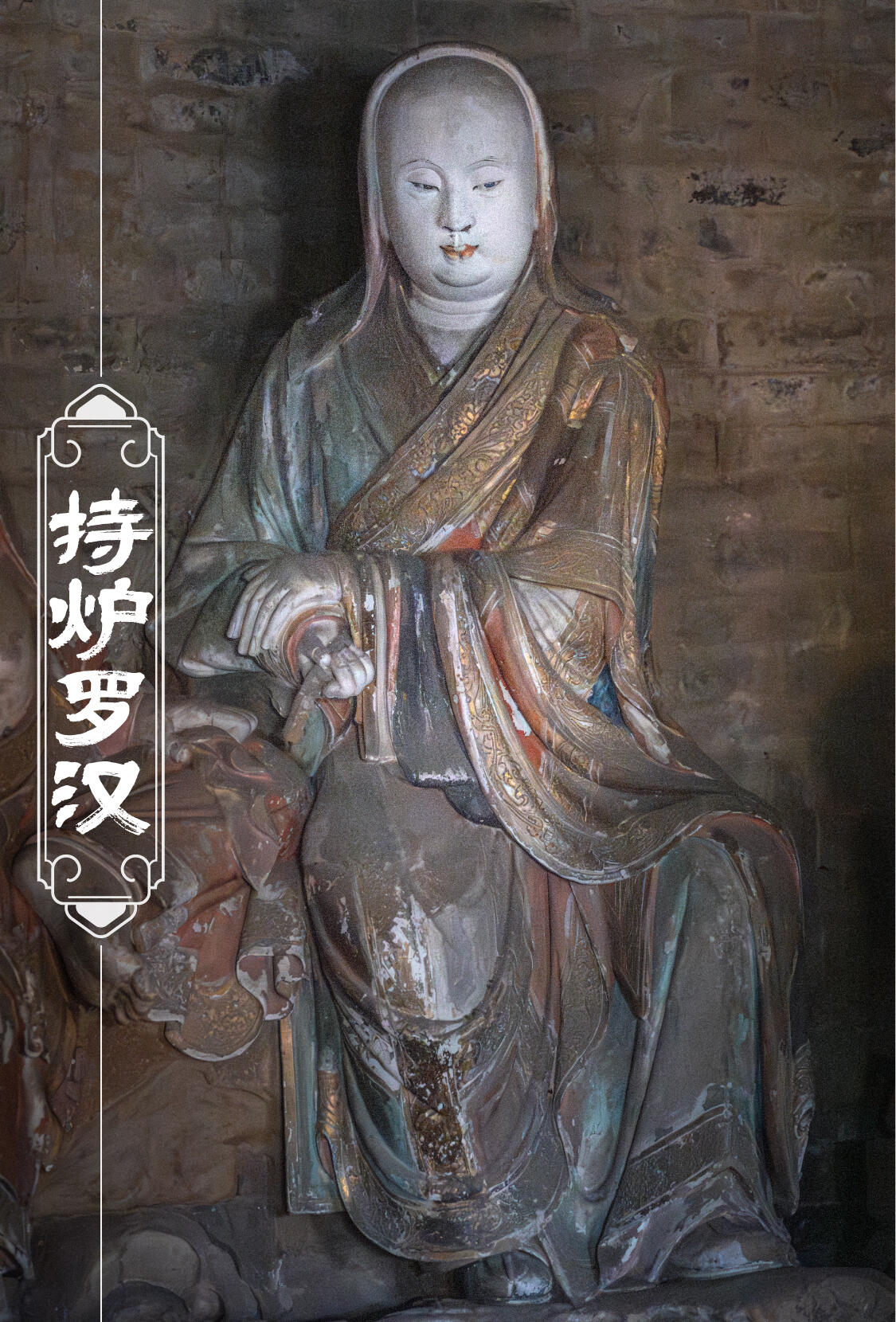

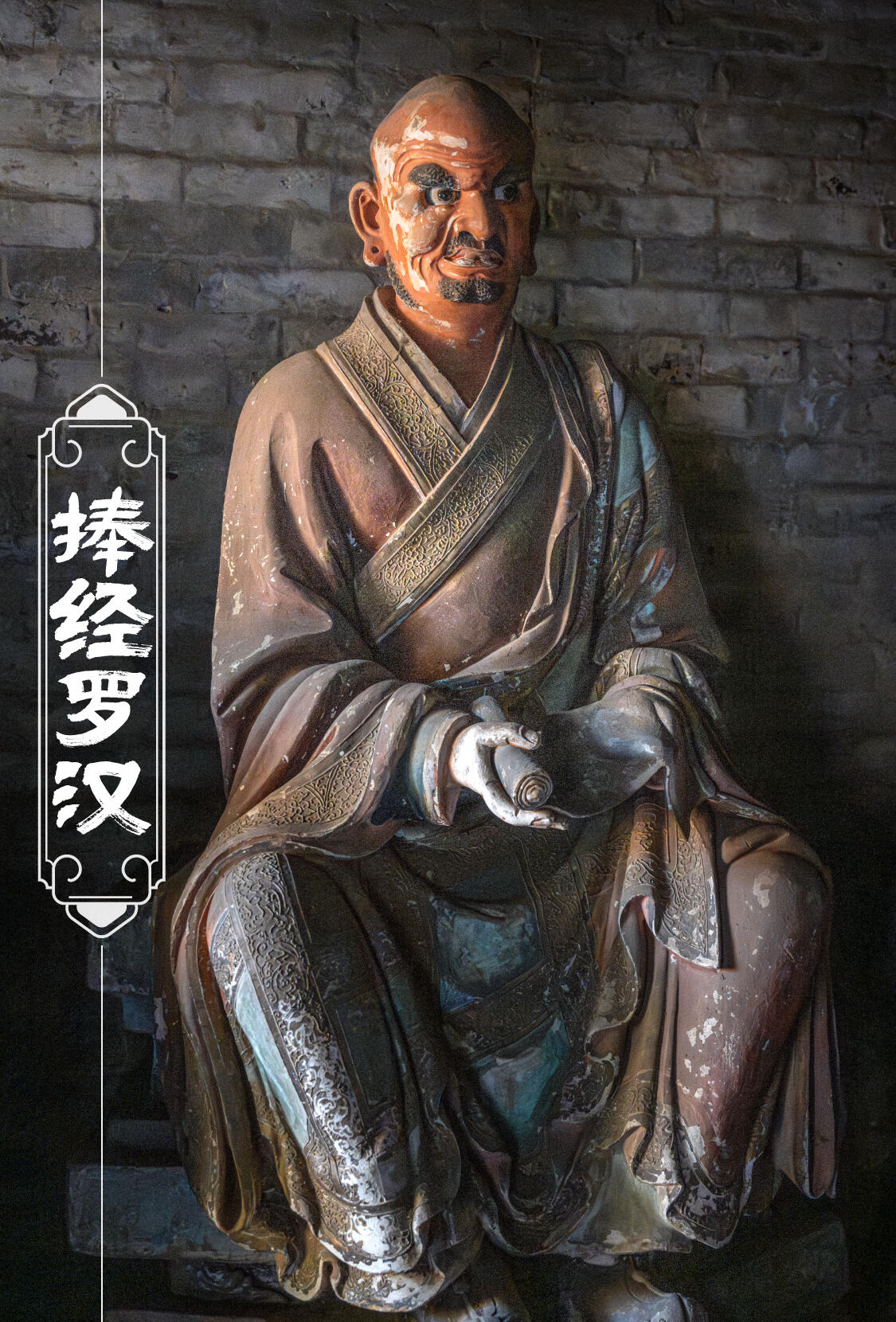

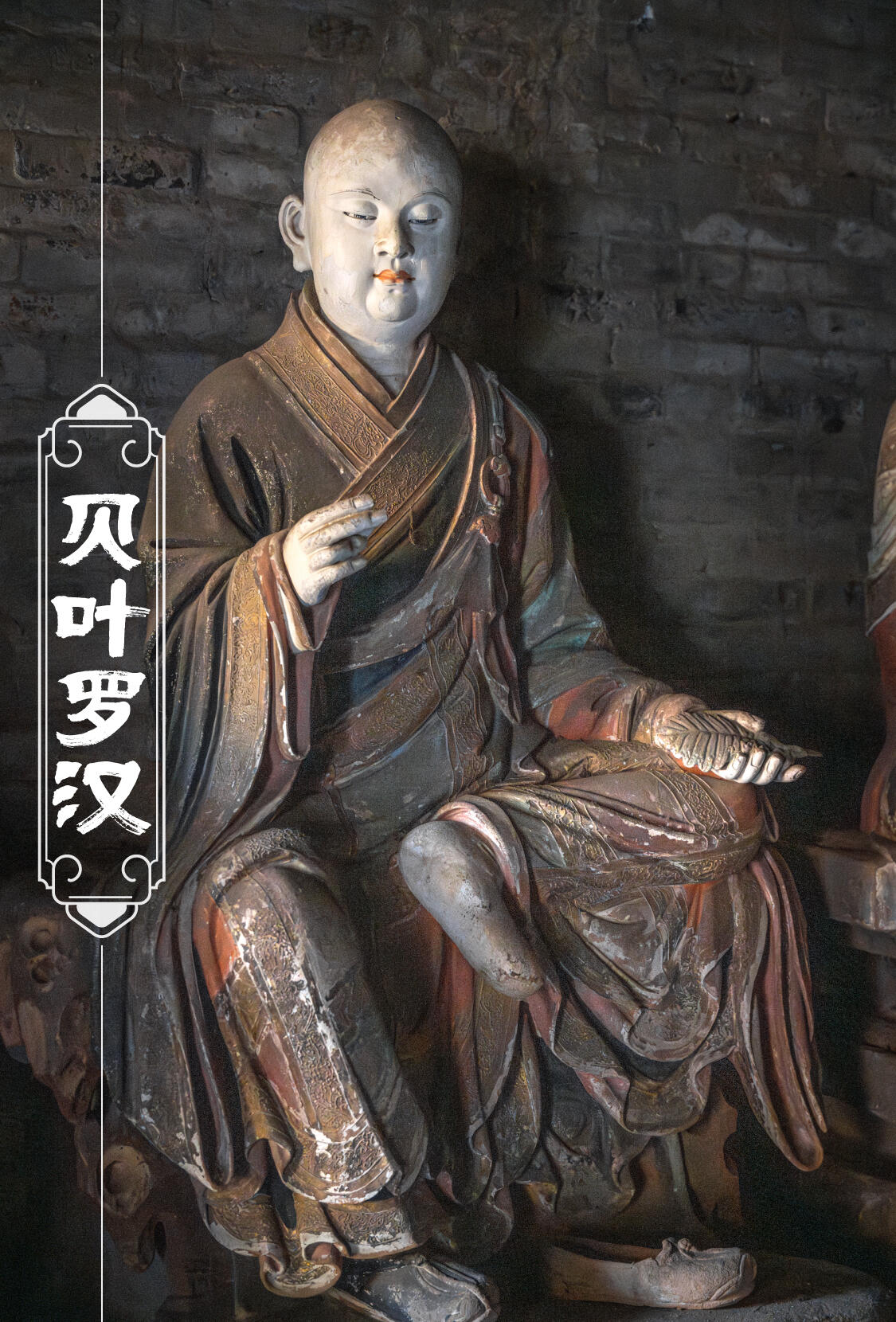

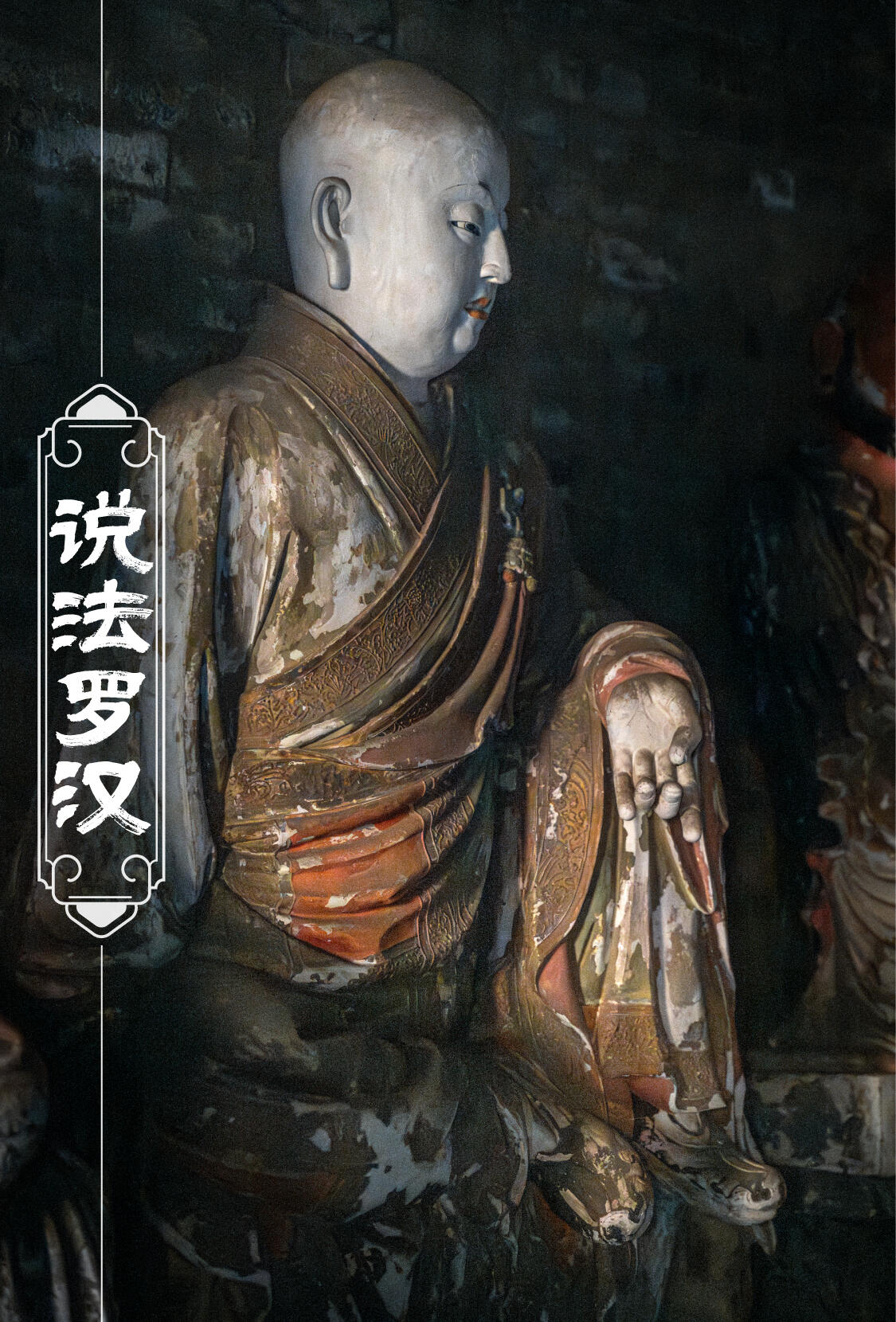

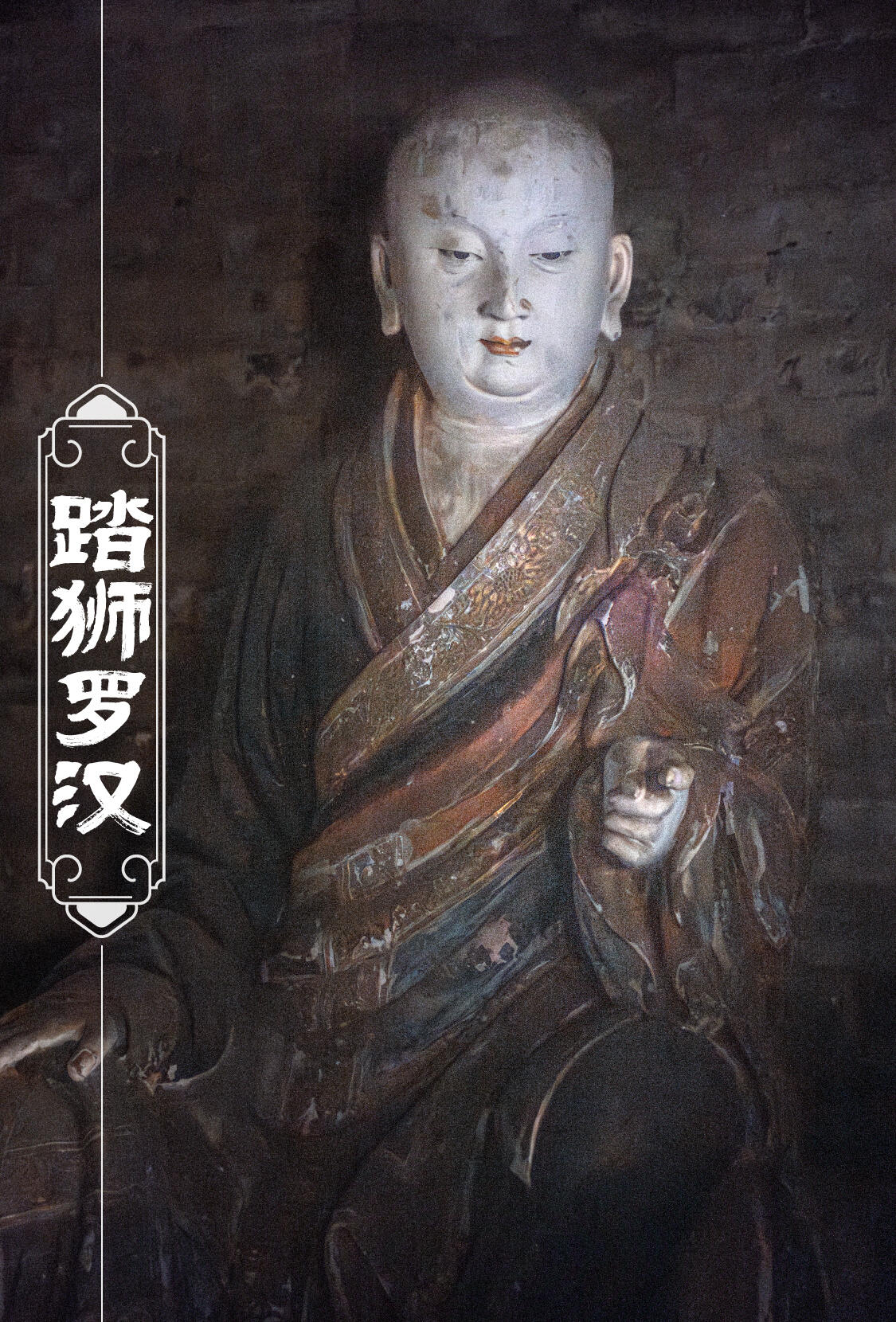

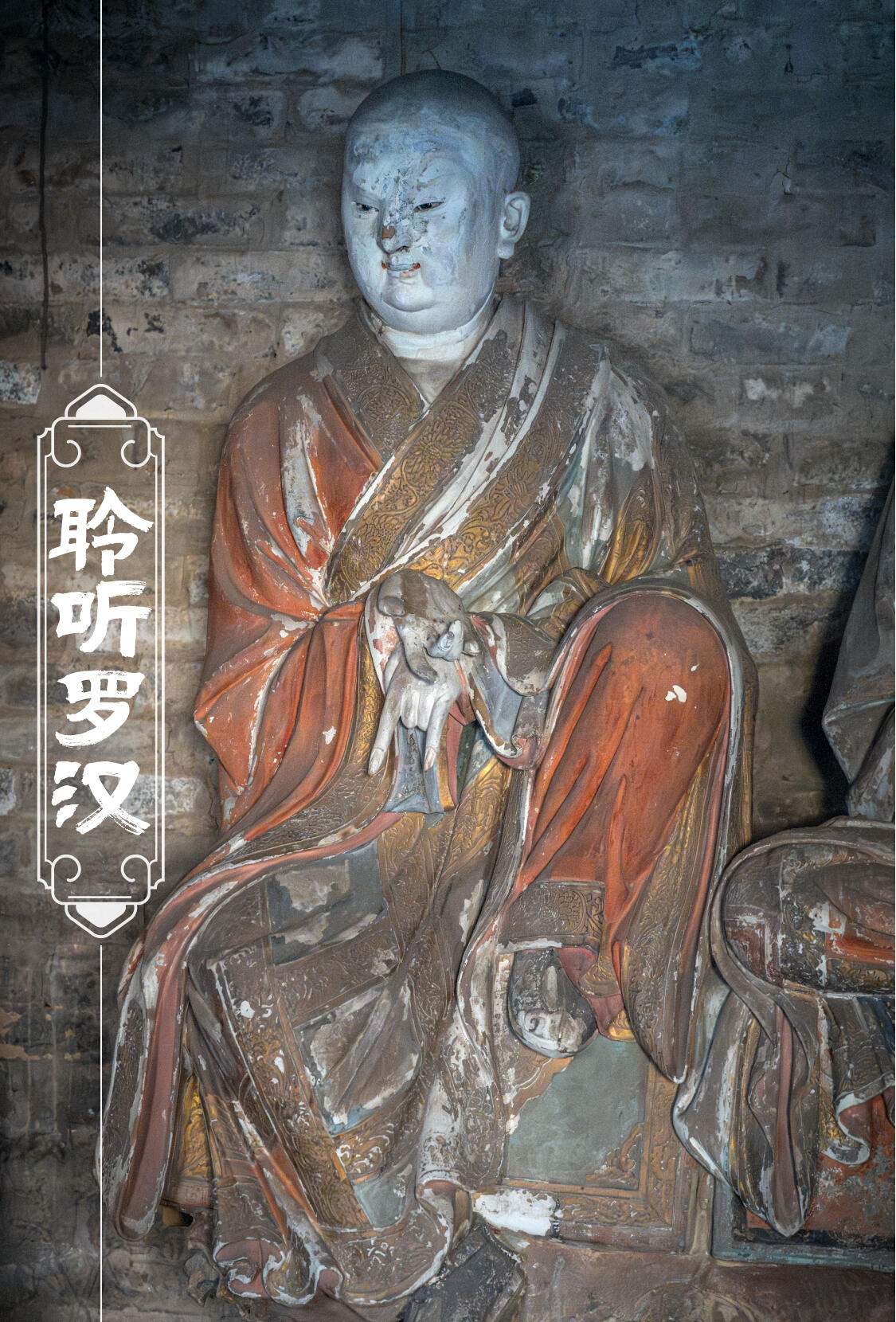

"看这尊长眉罗汉,他的眉毛是用麻丝裹着竹篾做的骨架。"当地文保员老陈用手电筒照亮塑像,光束掠过两缕垂至膝盖的眉毛,在墙面上投下蛛网般的阴影。北宋匠人显然深谙"动静之道":长眉罗汉的眉梢微微上挑,仿佛被穿堂风轻轻拂动;病罗汉左手搭在膝盖上,肘部的衣褶呈放射状散开,精准捕捉了肌肉放松时的张力变化。这些塑像打破了唐代罗汉的"神化"范式,将目光转向市井——挖耳罗汉的小指深入耳孔,指尖关节因用力而凸起;布袋罗汉的僧袍上,补丁的针脚竟有"纳鞋底"和"锁边"两种针法,分明是照着村头老衲的衣裳捏出来的。

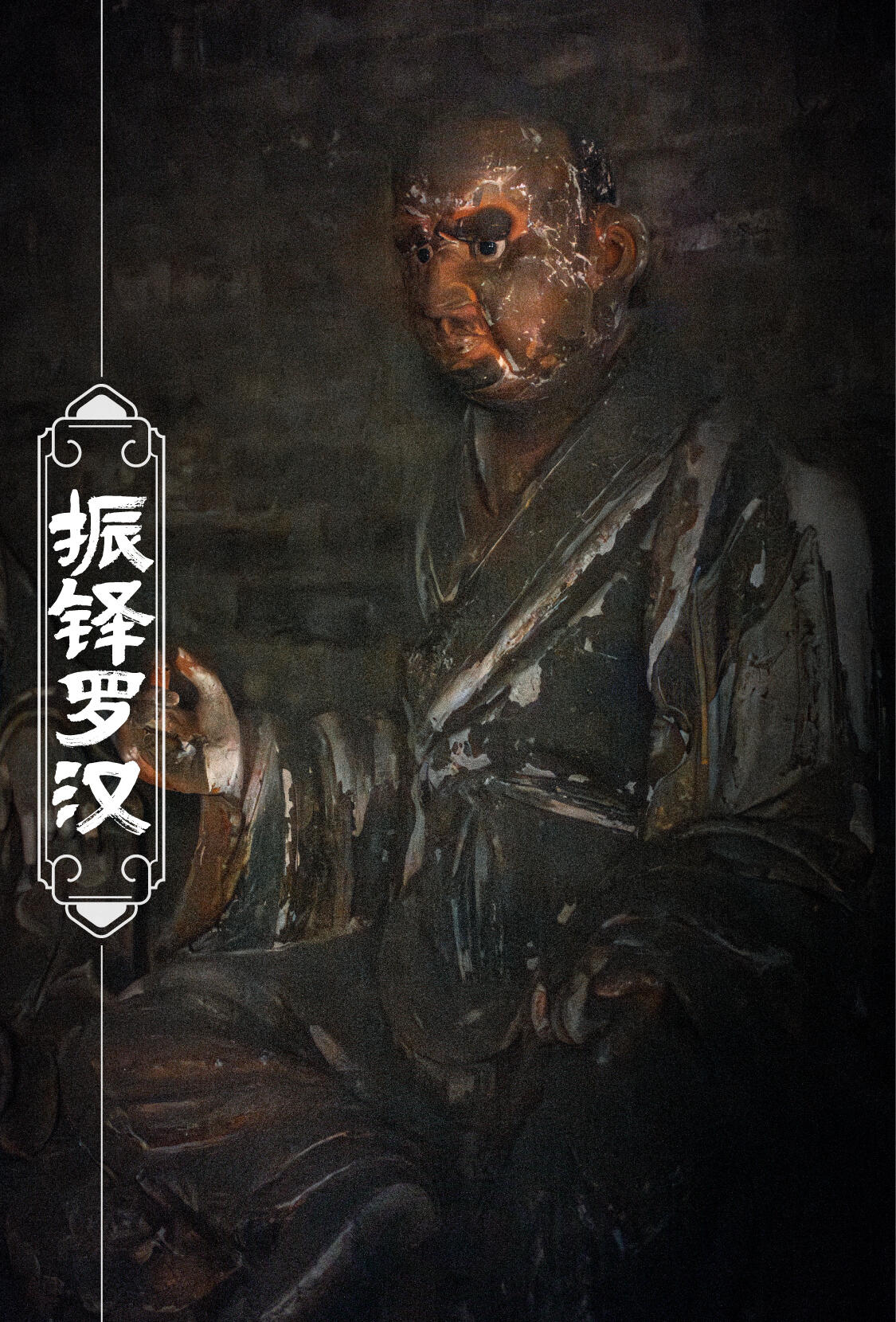

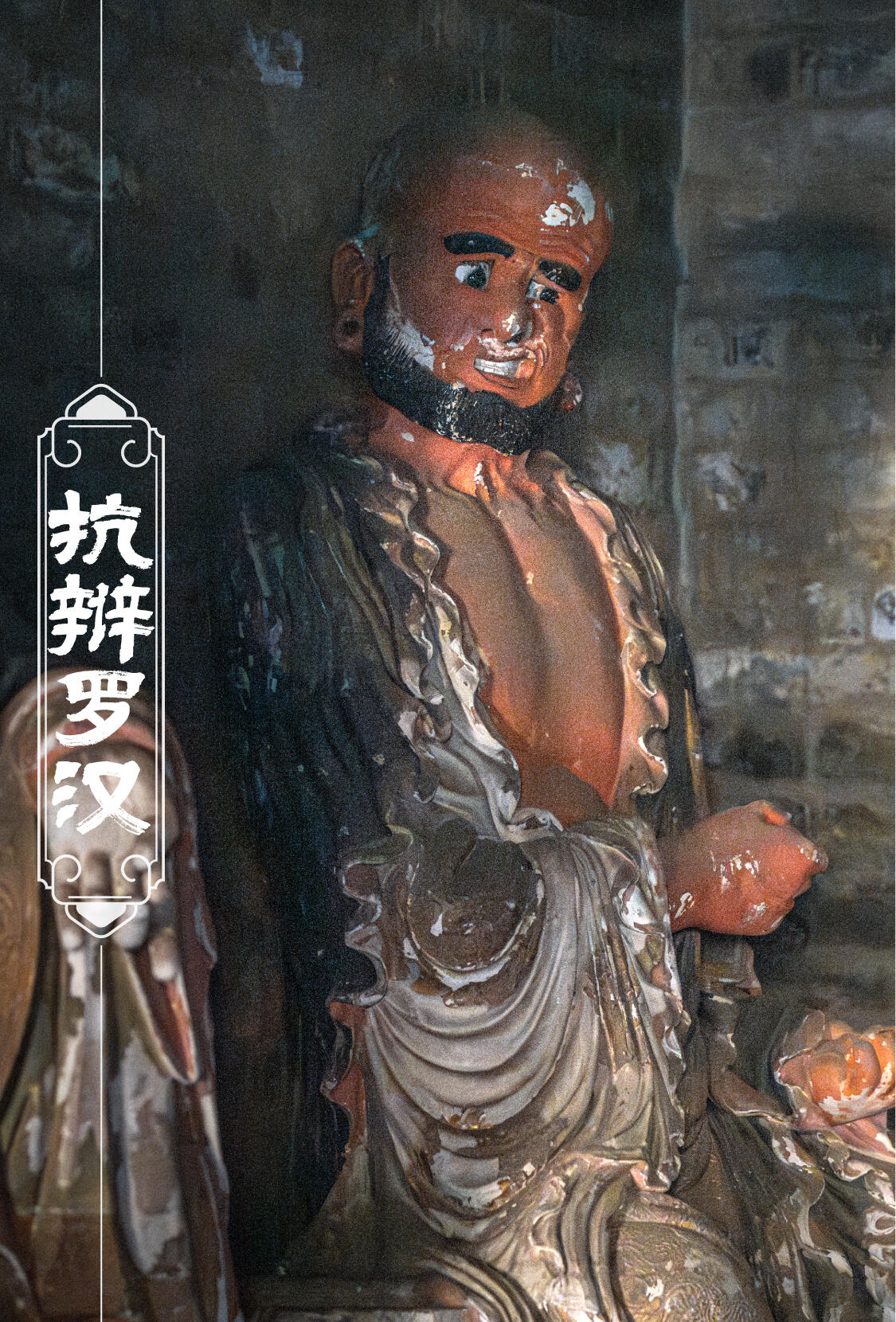

更妙的是地域特征的鲜活呈现。一尊浓眉深目的罗汉,高挺的鼻梁和络腮胡让人联想到丝绸之路上的胡商;而持经罗汉的宽额丰颊,分明是中原士大夫的模样。这种"混搭"在北宋佛教艺术中极为罕见,有学者推测,这些塑像可能出自游历各地的"行塑"工匠之手,他们把汴梁的市井、河西的胡风、江南的秀雅,都揉进了长子县的泥土里。当我们凝视这些面孔时,看到的不仅是十八罗汉,更是北宋帝国的民族熔炉与文化自信。

三、修补者留下的时空对话

仔细端详,几乎每尊罗汉都有修补的痕迹。一尊伏虎罗汉的左膝,能看到明代匠人用"披麻挂灰"法修补的纹路,那种粗犷的刮痕与宋代的细腻形成鲜明对比;清代画师在降龙罗汉的袈裟上补绘的云纹,用色比原作艳丽三分,像极了戏曲舞台上的蟒袍。最特别的是一尊笑狮罗汉,他的右耳在民国年间被顽童扯掉,后来的修复者用现代石膏重塑了耳郭,却在接缝处刻下"丙子年冬月补"的小字——每个时代的修补者,都在用自己的方式与宋代匠人对话。

这种层累的修复史,让塑像成为活着的文物。2018年的数字化测绘中,专家发现一尊罗汉的袈裟下摆里,竟藏着明代修缮时的墨书题记:"匠人李三,用绢三尺,钱五百文"。这些穿越时空的工匠印记,比任何学术论文都更生动地诠释了"文物是历代心血的累积"。当我们赞叹罗汉像的"宋塑神韵"时,其实是在欣赏跨越千年的集体创作——北宋匠人捏出骨架,明清工匠补上肌肤,现代学者注入科技,每个时代都在为这份遗产注入新的基因。

四、在塑像呼吸间,触摸文明的体温

某个暴雨初歇的午后,我在殿内偶遇一位雕塑系学生。她跪在蒲团上,用软尺测量罗汉的肩宽,笔记本上画满结构素描。"看这尊沉思罗汉,他的胸腔微微前倾,锁骨与胸骨形成的角度,完全符合人体工程学。"她的笔尖划过塑像的腹部,"宋代匠人居然懂得用'收分'技法表现呼吸感,这比欧洲文艺复兴早了四百年。"话音未落,一道闪电照亮殿内,十八罗汉的影子突然在墙上活过来——沉思者的眉头微蹙,微笑者的嘴角扬起,仿佛在转瞬即逝的电光中交换了一个只有匠人能懂的眼神。

离开时,老陈指着殿外的古柏说:"这些罗汉刚塑好时,柏树才拇指粗。"千年时光让树苗长成合抱之木,却让泥胎里的灵魂始终鲜活。当我们在数字化时代用3D扫描记录每一道衣褶时,是否还记得宋代匠人蹲在佛坛前,就着豆油灯雕刻指甲纹路的夜晚?那些被岁月磨平的指尖温度,那些修补时留下的时代印记,那些让塑像在地震中屹立不倒的"悬塑"技艺,何尝不是文明传承的密码?

暮色漫过大士殿时,十八罗汉的轮廓逐渐模糊成深浅不一的剪影。但我知道,在某个月光如水的夜晚,当最后一个游客离去,殿内的宋代墨斗线会与现代监测仪器的红光交相辉映,明代修补的彩绘会与数字化存档的数据默默对话。这不是静止的艺术展,而是一条流动的长河——北宋匠人埋下的种子,在每个时代的土壤里抽枝发芽,最终长成我们今天看到的,这堂跨越千年的"宋塑之冠"。