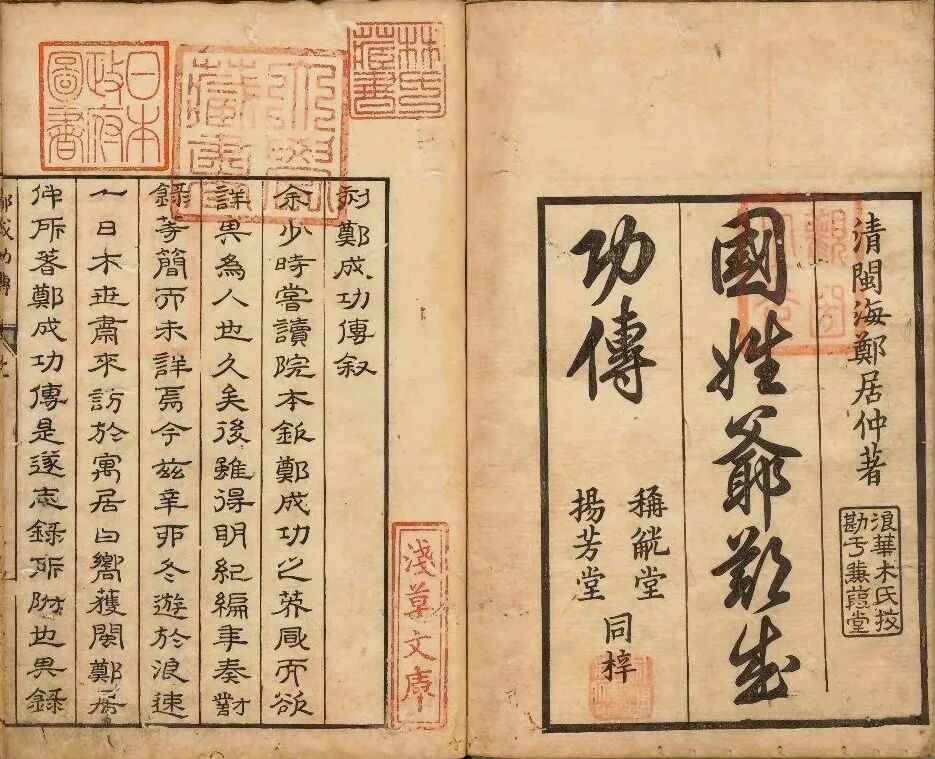

日本江户时期,郑成功被塑造成国姓爷,延宝二年(1674)林春胜和林信笃编撰的《华夷变态》收录了大量郑氏父子的史料,文学叙事以近松门左卫门的净琉璃(木偶戏)《国性爷合战》(1715)影响最为突出,对此前人已有相当多的研究,如董灏智、黄英哲等对郑成功形象的研究,[1]寇舒婷对中日郑成功文学的探讨。[2]

《华夷变态》

但对江户的历史读本关注不多,且忽视了明治大量的读本为江户读本重排本的事实。

江户时期国姓爷文学作品存目约30种,现存书籍10种。[3]

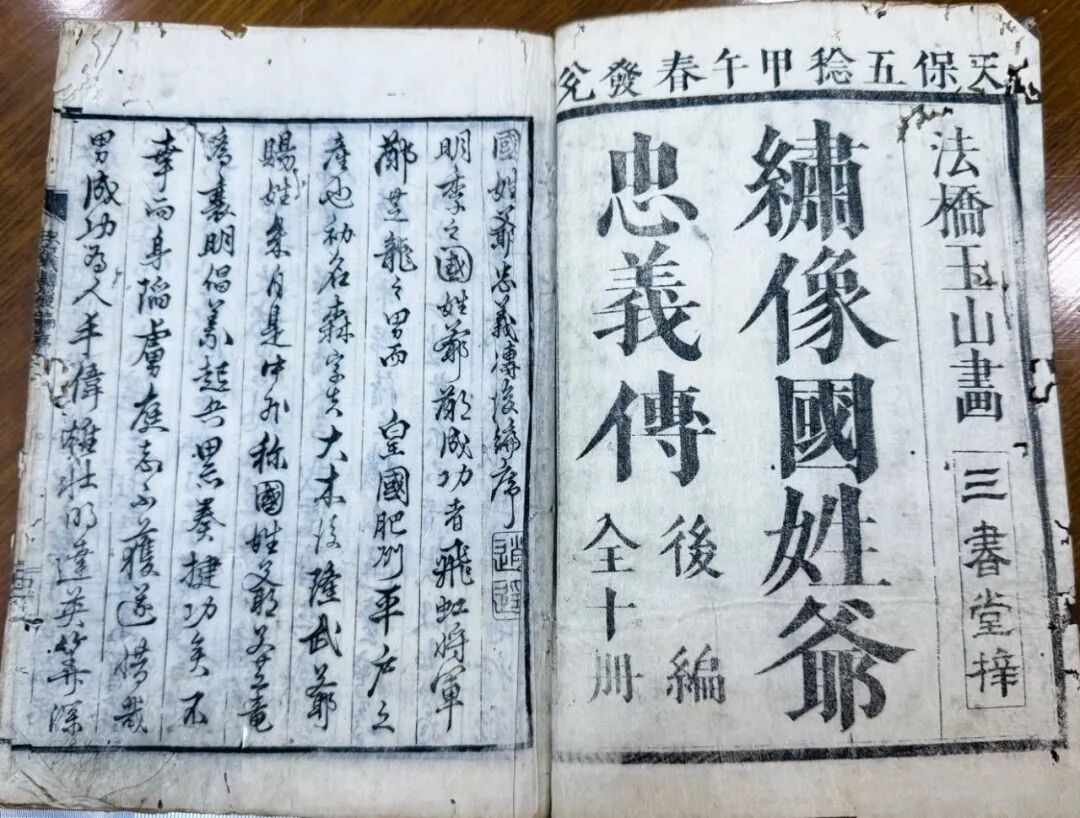

按数量排列前5种依次为:1.近松门左卫门著净琉璃本《国性爷合战》1卷(1715),87件;2.石田玉山编绘(前、后编)、山珪士信编译(后编)读本《绘本国姓爷忠义传》19卷(1804、1834),25件;3.上坂兼胜著通俗军谈《通俗台湾军谈》5卷(1723),24件;4.鹈饲信之著通俗军谈《明清军谈国姓爷忠义传》23卷(1717),19件;5.近松门左卫门著净琉璃本《国姓爷后日合战》1卷(1717),18件。

历史读物著述之丰、流传之多,从存书和卷帙可见一斑,这些读物的叙事及对教育的影响研究有待展开。

被江户图书目录归为史书的《明清斗记》(1661)是叙事的开端,《明清军谈国姓爷忠义传》(下称《明清军谈》)、《通俗台湾军谈》(下称《台湾军谈》)及二书拼合而成《绘本国姓爷忠义传》(下称《忠义传》),是百余年间重要的历史读物。

读者皆知《国性爷合战》为虚构,而历史读物虚实相参,出版持续时间长,发行量大,与江户后期的儒教著作、净琉璃、合卷、浮世草子等构成的国姓爷叙事世界,形塑郑成功的方式和过程值得深入探讨。

一、底本探微:特殊的通俗军谈、成熟的读本和模糊的边界

1692-1725年,京都、大阪出版了21部中国历史演义片假名译本,被称为通俗物、通俗军谈,其中就包含《明清军谈》《台湾军谈》。

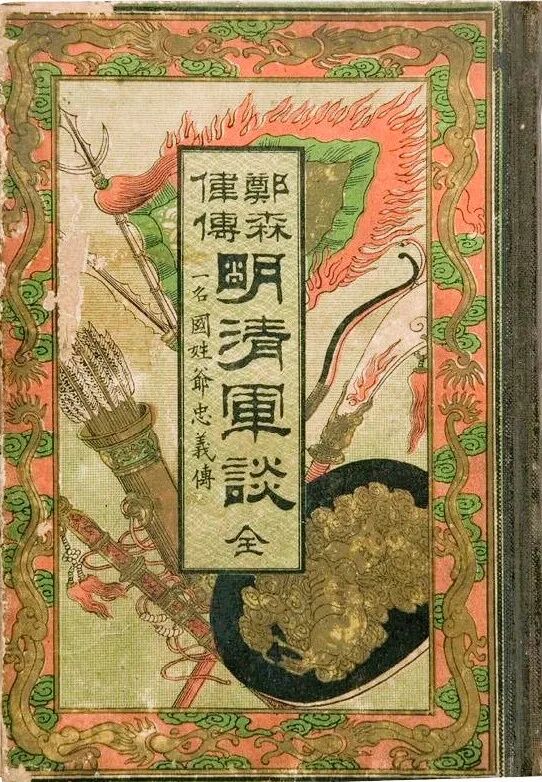

《明清军谈》

这批读物正好涵盖了春秋到明末清初的中国史,读者是贵族、僧侣和武士等上层阶级的童子,[4]京都儒者江村北海指出这类书籍是童子学习汉籍之余所读,对他们以后研读中国史书助益甚大。[5]

其后随着地本的发展,[6]两部书拼合而成的平假名读本《忠义传》,传播到平民间。从书籍形态到编译内容,《明清军谈》《台湾军谈》在通俗军谈中显得极为特殊,事实上它们与《忠义传》皆是成熟的读本。

分析《明清军谈》《台湾军谈》的性质,可从底本入手讨论三个问题。

首先,这两部书所据底本繁多,且翻改复杂,与一般军谈不同。

通俗物指用片假名翻译中国通俗演义、据中国正史或通鉴编译的读物,“通俗”二字后扩用于一般汉籍译本书名。[7]

德田武指出通俗军谈有一类如《通俗三国志》忠于原作翻译,另一类如《通俗两汉纪事》,以《全汉志传》为主参以《中兴传志》《资治通鉴》并小作改动。

[8]这类书以中国历史演义小说或史传为本,是编译性质,但《明清军谈》翻改甚多。仓员正江指出全书相当自由地翻改了《定鼎奇闻》,参考了《明季遗闻》《明史纪事本末》《读史纲》《通纪集略》,开篇皇帝奸臣致天下大乱的逻辑出自《水浒传》。[9]德田武指出书中“开读之变”的内容出自《虞初新志》。[10]

《台湾军谈》

《台湾军谈》大部分内容出于虚构,大田南亩云:“是书乃就《靖台实录》增补以长崎唐馆风说之书而成。”[11]中村忠行进一步指出此书借用《三国演义》的部分情节。[12]

《明清军谈》正文援引《明史纪事本末》数书处,鹈饲信之都作了注释,却未交代全书真正大量征采翻改的史料笔记和历史演义底本,掩盖了此书与其他通俗军谈不同的成书手段。

据笔者考证,此书大部分内容实据《明季北略》《明季南略》的记载及叙述顺序编撰,还有较大篇幅翻改自《辽海丹忠录》,文本构成较其他通俗军谈复杂得多。

全书的文书纪录及叙事细节,如熊廷弼的奏疏、李明睿议迁都、崇祯求金、福王南京即位、征召郑芝龙、永历帝奔南宁、瞿式耜《绝命诗》等,皆与《明季北略》《明季南略》相符,而与《明史纪事本末》记载有出入。

翻改自历史演义的内容,主要是第二至四编大清建国、辽东战事改自《辽海丹忠录》,第七至十编李自成起兵翻改自《定鼎奇闻》。

作者在细节编撰上,还翻改大量当时已传入日本的小说,卷首万历帝“宫里四时淫乐”蝶幸、萤幸等情节,据《通俗明皇后宫传》的底本所撰。[13]

第一编达观和尚坐化的细节、偈语,第六编客魏乱政、客氏制酒浆等内容,出自《酌中志》卷二、十一、十四,而非《读史纲》。

第一编播州杨应龙淫掠情节出自《征播奏捷传》,而非《明史纪事本末》。第一编朝鲜乞兵抗倭,刘綎攻城用石炮、鸟铳事,应出自《两朝平攘录》等。

佳丽书林刊本《征播奏捷传通俗演义》

第十四编隆武御驾亲征神主并仆事,今仅见于《续明纪事本末》。

第十七、十八编郑成功请兵日本、平定大员遇昆仑奴兵诸事时间与明季笔记多不一致,内容与《明清斗记》亦不同,可能参考了《郑成功传》等书,[14]但只介绍昆仑奴“换肠”之说,尚未用到《在华方济各会会志》等载郑成功用昆仑奴作战的纪录。

第十九编结以康熙帝《升平嘉宴同群臣赋诗用柏梁体》唱和,应出自《圣祖实录》相关史料。[15]

《台湾军谈》的翻改更加彻底,将《靖台实录》较通俗化的实录体史料改成章回体小说,且完全改变《靖台实录》的叙事立场。整体倾向扬蓝廷珍而抑施世骠,较接近《平台纪略》,虽然参考同年出版的《平台纪略》的可能性较低,但应当参考了其他史料。

全书风闻和虚构的内容,比《靖台实录》原书足多出三倍以上。这两部书作者征采之广和创作自由度之高,在通俗军谈中显得极为特殊,书名冠以翻译汉籍“通俗”二字,有模糊边界之嫌。

《靖台实录》

其次,根据对底本翻改的程度,将《明清军谈》《台湾军谈》视为读本更恰当。

这两部书对底本主题、情节、人物关系等进行挪用改动的手法更接近江户读本小说的“翻案”,[16]只是并未换上日本的名称,或改以日本历史环境为背景。

德田武认为通俗军谈与读本共通之处“是通过翻译或翻案中国白话小说而形成”,军谈“采用中国历史题材”“不带插图”,读本是“日本历史题材”“带有插图”。[17]

《明清军谈》《台湾军谈》的创作手段介乎翻案和编译之间。

它们与读本的区别是书写中国史题材,而非翻改成日本故事,与通俗军谈的区别是并非编译自中国人解说中国史的书籍,而是像读本一样剪裁翻改中国的小说、史料、情报,是江户文人模仿中国历史演义的结构讲述中国历史,而且是21部通俗军谈除《通俗战国策》外像读本一样带插图的书籍,《明清军谈》有单页、双页插图共75幅,《台湾军谈》有单页插图共22幅,增加读者兴趣、辅助阅读,性质特殊。

从江户后期读本的发展看,这两部书实是成熟的读本。这一时期的读本学习中国白话长篇小说,发展出长篇章回的连贯结构、情节与人物性格。[18]

德田武、仓员正江虽对部分文本与底本进行比对,但并未跳出通俗军谈将这些书放在读本的视野里讨论。

《明清军谈》将大量史料笔记和历史演义翻改组织成前后连贯、围绕郑氏父子展开的长篇章回小说,《台湾军谈》模仿中国小说虚构情节,塑造了朱一贵及其追随者的英雄形象,从叙事框架到情节编撰全出于作者的创作,已经符合读本的文体要求。

当下出版的《读本事典:江户的传奇小说》就将《忠义传》与《绘本忠臣藏》等并列为读本,[19]在江户后期《忠义传》也被归为读本。

《读本事典:江户的传奇小说》

而《忠义传》前言交代参考了《明清斗记》《国姓爷传》《台湾郑氏纪事》等编述,但文本从结构到内容却与《明清军谈》《台湾军谈》无异,仅在两书弥合处及部分细节稍增文字,形式上的区别是文字改为平假名,重绘了插图。

从内容而非形式看,《明清军谈》《台湾军谈》实已是成熟的读本,将此二书归入通俗军谈,容易令日本读者误以为它们如其他通俗军谈一样是忠于中国小说的编译,忽略它们内容上大量的翻改、杜撰,使这两部书处于模糊的边界。而《忠义传》回避了它照搬两部读本的事实,只强调了对史书的参考,表达也较模糊。

其三,这两部书的出版虽与底本的传入有一定关系,但成书的深层原因是幕府的情报搜集。

鹈饲信之的《明清斗记》与《明清军谈》出版时间相距56载,驱动他新撰《明清军谈》的直接原因,是1689—1723年通俗军谈系列化的策划出版及《国性爷合战》的上演。

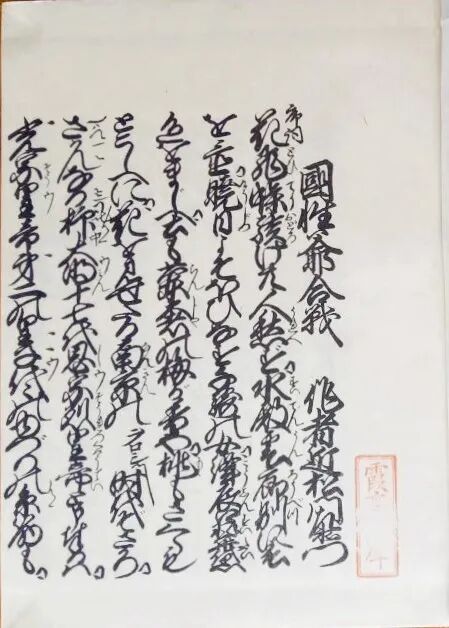

《国性爷合战》

通俗军谈虽由不同出版商出版,但不重复历史时段,也未按中国史先后顺序依次出版,《明清军谈》后尚有《通俗续后三国志》等军谈出版。

《明清军谈》的快速推出,承接了《国性爷合战》持续18个月演出带来的热潮。幕府文人长期对明清鼎革、海洋贸易的关注,是这一题材紧随形势创作的主要原因。

1715年幕府在新井白石的推动下发布了“正德新例”,减少了清朝福建贸易的商船数量。[20]

1721年四月发生朱一贵事件,五月即有长崎唐船带来传闻。[21]次年一月净琉璃《唐船噺今国性爷》即在大阪竹本座上演。仲春《靖台实录》付梓,即经琉球—萨摩藩传入幕府,“台湾朱一贵谋反,去年内已被平定,传闻渐多,而难知其真伪。《靖台实录》一书,(琉使)于福州求得并持归,平定之委细据此实录可知,特此献上……”[22]

当时文人如新井白石等多有传抄。就连将军吉宗对冲绳(琉球)政治、文学的兴趣,也因朱一贵之乱而被唤起。[23]

结合多种传闻编撰的《台湾军谈》于1723年仲夏刊行,可谓迅捷,读本结尾修改了《靖台实录》的记载,将朱一贵受擒改为隐入山林。

通过对读本与底本关系的分析,基本可判断这两部书是出于对郑成功的关注,采取与通俗军谈不同的翻改手法,对多种中国小说、史料进行加工创作的读本。

近百年后随着平民教育水平提高,两部书合编的《忠义传》又成了平民了解历史的绘本。值得注意的是除了这两部书,通俗军谈被改成绘本的只有《三国演义》《西汉演义传》和《春秋列国志传》,这三部历史演义的故事在小说传入日本前,已有深入的传播基础,日本小说也常引勾践、张良等人的典故,与这几部经典同列改成绘本,足可反映日本江户读者对郑成功持久浓厚的兴趣。

《绘本国姓爷忠义传》

二、三实七虚:史料到文学的郑氏父子、朱一贵形塑

《明清军谈》《台湾军谈》到《忠义传》这一系列跨越百年的历史读物,为何不直接选择中国历史演义小说进行编译?征采广博,情报详细,为何又要翻改底本、改写历史现实?

从文学的角度看,“文学形象就是:在文学化,同时也是社会化的运作过程中对异国看法的总和”,“一切形象都源于对自我与‘他者’、本土与‘异域’关系的自觉意识之中”。[24]故而要选择郑氏父子形象进而表达看法。

当时中国的历史演义并未以郑氏父子为中心,而江户文人更关注与其利益紧密关联的历史,百年聚焦、翻改、阅读的过程,正是审视想象“他者”也审视着自我的过程。

《物语中国史大系》

从历史的角度看,《明清军谈》书名冠以“明清”字样,叙事却围绕国姓爷展开,通俗军谈唯独《台湾军谈》讲的是局部的事件。从通俗军谈到读本,对中国史料、历史现实的选择、改写和解读,服务于虚实处理、前后呼应,以完成对历史人物的形塑。

(一)《明清军谈国姓爷忠义传》的翻改策略与郑氏父子的形象

《明清军谈》的翻改策略,深得《三国演义》“七实三虚”之要,关键的“三虚”内容不是纯然出于架空虚构,而是直接搬用中国小说于紧要处作出修改,甚至模仿中国白话长篇小说口吻插入杜撰内容,极具隐蔽性。其方法有三:

一是移花接木。

读本将中国小说名号接近的人物改成郑氏父子,事迹略作修改,就能以字面上极少的改动营造接近中国历史演义的叙事效果。读本中本有为数不少的汉字形近字、音近字甚至错字,故行此举实难以被普通日本读者识别。

如第二编《郑芝龙为辽经略》,第三编《郑芝龙上疏求勘》,第四编《郑芝龙再守辽》《王顺抚败绩广宁》《芝龙坐事下狱》,基本改自《辽海丹忠录》熊廷弼事迹。

熊廷弼字芝冈,原小说回目就有《作士气芝冈斩将》《虏芝冈力固全辽》。《明清军谈》将熊廷弼事安在郑芝龙身上,并杜撰情节弥合二人的经历,如《郑芝龙为辽经略》为解释郑芝龙从海寇转身成为封疆大吏,读本讲述郑芝龙接受招抚官至福建巡抚,豪富敌国、骁勇重义,又因受到沈炼的举荐、奏对确当得以重用。

又如第十二编《弘光帝征郑芝龙》按照史实是郑鸿逵、郑彩到江南助弘光朝,郑鸿逵守镇江,读本改成郑芝龙渡扬子江上金山水战。

熊廷弼、郑鸿逵的故事,史料笔记为实,但套在郑芝龙身上是为虚,改头换面,令不熟悉中国历史的日本读者难以分辨虚实。

《明季南略》

二是无中生有。

读本往往在与郑氏无关的史料中插入郑氏父子的虚构故事,并在回目突出郑氏父子。

如《国姓爷立永历帝》《国姓爷破广东》两回,基本引用《明季南略》,笔记内容包括丁魁楚、瞿式耜等立永历,苏观生、何吾驺等立绍武,李成栋反正广东归永历,并未提及郑成功。

读本改为郑成功奉隆武遗命立永历,得皇帝赐闽广总督,因苏观生杀永历使臣,同诸将模仿桃园结义,破广东诛杀叛军李成栋,虽改动较大,但保留了瞿式耜、苏观生等人事迹,夹杂杜撰的情节,并在回目中凸显郑成功,显得真伪难辨。

有些叙事是为下文郑氏的行事作铺垫、解释,如《郑芝龙招抚左良玉》据左良玉因北来太子案起兵清君侧所改,读本杜撰郑芝龙招抚左氏,让二人倾诉忠臣的委屈,突出弘光朝的腐朽,为他接下来坐观弘光朝陷落、拥立隆武找到合理的解释。同时模仿历史演义杜撰情节,如郑成功的内应琼燕智取过程“有诗为证”,郑成功模仿曹操横槊赋诗,对读过演义小说的读者而言颇有中国味道。

《国姓爷郑成功传》

三是虚实嵌套。

读本往往在历史演义中插叙史料笔记以营造忠于史实的效果,但又对笔记内容稍加改动,以达到特殊的叙事目的。

如改掉《定鼎奇闻》李自成父亲食海狗肾生下他的荒诞丑闻,据笔记补充他军户出身、读书习武的经历,又改动笔记突出他起义的正义性。

又如在《辽海丹忠录》插叙郑芝龙出身,引《明史纪事本末》郑氏从颜振泉为海盗事,显得严谨,但笔记中加入杜撰数语:“后行南蛮国,渡日本学火攻,锻炼舞刀术。”[25]郑芝龙弃隆武回安平,引用了《明季南略》文字,但删去郑家兵“或手不持铁,所至劫掠,或挟妇女。至山头,呼卢、浮白,漫衍岭界者四、五日”一段文字,[26]以维护其正面形象。

郑成功镇江对阵清兵,罗列大段文字:“定五府大将,前军戎旗总统林顺,中军提督忠勇侯陈豹,左军提督翁天祐,右军提督马信,后军提督万礼。……”[27]与《靖海录》《台湾外纪》记载的列阵、将领部分内容吻合,[28]但删掉了被俘不屈的名将甘辉,此人在《国性爷合战》中是与郑氏父子并列的英雄。

读本将甘辉改名“函辉”,叙述他在北上前溺亡,更突出国姓爷的光芒。

对史料“七实三虚”的辑改,客观上达到“三实七虚”的叙事效果,史料的选择、使用,煞费苦心的翻改、编辑服务于郑氏父子的形塑,使一系列明末清初的时事小说、历史演义、笔记史料都成为郑氏父子、大员叙事的注脚。

《明清军谈》郑氏父子叙事的内容占了四成左右,一系列重要的历史事件,战役的激烈如清兵击抚顺城、李成栋反正,君主的昏聩如万历、天启任用奸邪,权力的博弈如左良玉与弘光朝的矛盾,隆武、鲁王的相互猜忌,在史料中本与郑氏父子不相关,都被读本改成有赖郑氏父子力挽狂澜、坚持操守、多方斡旋,主旨内涵都发生了改变。

《台湾の開祖:国姓爺鄭成功》

突出郑氏父子忠臣的形象、杰出的能力及国姓的意义,同时强调他们渡海经历和与日本的关系,是“三实七虚”达到的效果。

首先是郑氏父子忠臣的形象。

读本于明清易代各方势力的矛盾中,突出“昏君—忠臣”的矛盾、消弭史料中“父—子”忠孝难两全的矛盾,以塑造郑氏父子完人的形象。

在关键的事件上,对笔记史料中郑芝龙的形象进行了修改,如果说《国性爷合战》只是空泛陈述郑芝龙是“大明国的忠臣太师”,读本是挪用熊廷弼饱满的叙事来支撑这种形象,并为了回避熊氏惨死的结局又不影响郑氏忠诚的形象,杜撰了大段故事。

如讲述狱卒因见郑芝龙撰《经国雄略》为绝笔,故与道人合谋保举郑芝龙赴倭国为皇帝寻找海狗肾延嗣,因海域音讯不便,突出皇帝的荒淫,也解释了他为何未参与明末诸多历史事件。

《拓台先驱郑芝龙》

天启朝堂事本与郑氏无关,读本杜撰郑芝龙入魏阉《天鉴录》,得到左光斗、杨涟的推荐。拥立隆武,又将《明季南略》关于郑氏一族把持要路、卖官鬻爵的记载,改成小人进谗言,故不得隆武信任。

读本两次讲述鲁王来使陈谦与郑芝龙的旧日交谊,突出隆武杀陈谦的不义,并解释郑芝龙弃隆武是为了筹饷,避过了清兵破城、隆武被陈谦之子所杀的责任。

解释郑芝龙北上的《贝勒定计捕郑芝龙》一回突出他的深谋远虑,关于他的北上,许多笔记所载相近,如《明季南略》云:“而芝龙田园遍闽、广,秉政以来,增置庄仓五百余所;驽马恋栈,不听子弟谏,遂进降表。过泉州,大张播告,夸投诚之勋;犹持贝勒书招摇,得官者就议价。”[29]

读本则刻画郑芝龙为了大义前往泉州示弱,他勉励郑成功:“安定分内、抚育民庶,日讲武备,俟再立明国王,恢复社稷。”[30]结果被贝勒半夜虏之北上。

按中国笔记所载,郑成功面对父亲北上又以书信招降,终不回复,至郑芝龙被清朝所流放、斩杀,亦不为所动。读本杜撰郑芝龙伪降以图再起,消解了笔记父子的矛盾、忠孝的矛盾。

其次是使用倭国武术和南蛮兵器的传奇军神。

读本在交代郑氏父子出身、出场和战事时,多次突出他们相对鞑靼先进的武功和兵器,交代武备来自倭国和南蛮(西洋)。

中国的史料笔记并未记载郑氏父子的武术,但记载了他的西洋武器,郑氏的火器融合中西特点,在当时远东海域上胜于明清军备,也强于荷兰。[31]

《国姓爷》

读本强调西洋武器,如讲述郑芝龙在平户生活,军火能制服荷兰人,写郑芝龙金山水战如赤壁之战,“北兵装火药于西洋炮佛狼机过艰,郑老爷用飞天彭筒火箭得法,烧敌船数里。……老爷以地雷彭筒得辽东功,北虏按晓南蛮之器”[32]

在福建战清兵,郑成功用南洋铁炮攻城,以太刀杀落守兵,大斧劈开城门。书中郑芝龙被塑造成儒将,较少比武、对战情节,郑成功因血统原因屡次被突出擅长倭国两刀、骨法,融入武士勇战风格,如“身长六尺八寸,力挫大象,特善倭国产两刀”。[33]

比武时,第一猛将函辉力擒水牛,诸将尽出奇招,皆为了烘托郑成功用倭国骨法和竹刀制服左右,一人敌千骑。

其三是突出海上霸主地位和大员的战绩。

《国性爷合战》回避了郑芝龙的海盗经历,读本则做了简要交代,并突出他对海盗的统辖能力,他是掷剑插米天意选中的海盗领袖,纵横闽海上,官兵不能捕,东渡时在莲花洋遇海魔发威、在梵音洞赋诗,在海上得上天护佑。

《国性爷合战》

及至函辉前往大员收取贡税,红夷(荷兰)商人认为贡税应当交予清朝,函辉指出商家行船仍插飞虹将军(郑芝龙)海盗旗号,令红夷震怖,突出郑氏在海上的影响力。

历史上郑成功镇江兵败前往大员,围城七月方驱逐了荷兰殖民者,读本则讲述他先赴大员后北上,且一战平定作为后撤基地,突出大员为明朝国土之意。

《忠义传》讲述清廷令郑芝龙与郑成功团聚,但郑成功不愿受清朝官职,留在大员,至其嗣孙受清朝封“明大员东宁王”。郑氏父子17世纪控制海上贸易,以出色的战斗力挫败了荷兰人,以海盗之身获得飞虹将军和国姓爷的称号,令江户人极为佩服,读本在一定程度上以仰望强者的态度美化他们。

(二)《通俗台湾军谈》的虚构与主题转换

《台湾军谈》七成以上内容,出自杜撰,模仿了《三国演义》《水浒传》。首先将《靖台实录》警戒民众作乱的主题改成明朝再兴。

黄耀烱作书为“上之因可以明国家之深仁,次之亦可以表文武之伟绩。而且使巨奸好乱之徒,读而戒之”。[34]读本则将官逼民反转换为明朝正统问题,阐发“善战者,非能战于天上,非能战于地下,其成与败皆由神势,得之者昌,失之者亡”的天意,[35]学习《三国演义》对天意与正统的讨论,“可以知朱氏为人,跌宕雄伟,决非凡才,惜其志不遂,岂不得神势之然乎哉”[36],同情朱一贵未能成功。

因朱一贵出身不详,读本开头以郑锦降清时不知有皇孙居于大员,暗示皇孙正是朱一贵。读本改写朱一贵的结局,将《靖台实录》他为村民所诱捕终被处刑,改为他感慨大明皇运绝,与八百将士遁入山林,突出他的失败只是没得到上天护佑,惋惜其志不遂。

读本最后一回《台湾地震疫疠行》以施世骠及部下一系列灾病死亡叙事带来意味深长的结尾。

《台湾文献与史实钩沉》

其次是翻改三国、水浒的情节,塑造朱一贵和结义兄弟的英雄形象。

读本将《靖台实录》形容为“居家不事生产,游手荡博,延结不逞,为众所不容,逃台居于南路之鄙”的朱一贵,[37]改成出色的朱明后裔,“及长,形容端正,能孙吴兵法,智谋如张良诸葛,今鄙居台湾南路,常叹中华没于北狄,思报父祖之仇”。[38]

杜撰辅佐朱一贵的李塘能斩怪兽,是朱元璋外甥李文忠的后代,杜君英是明朝皇族人,乐施好善,诛灭恶霸。

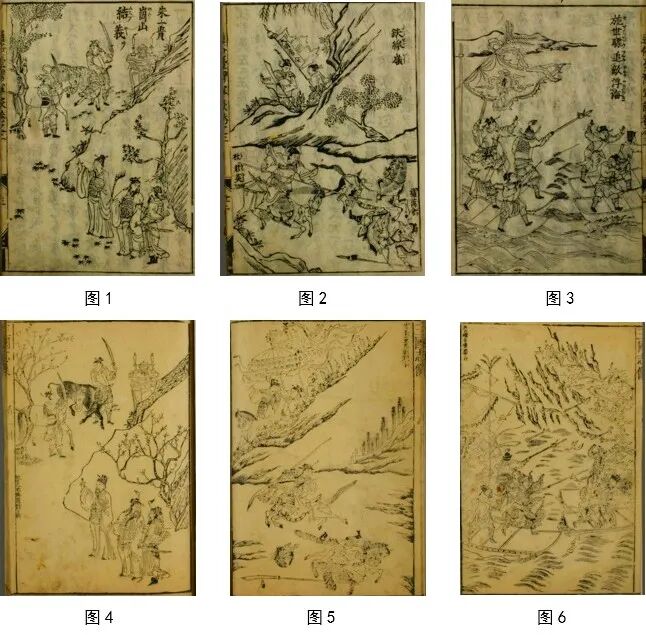

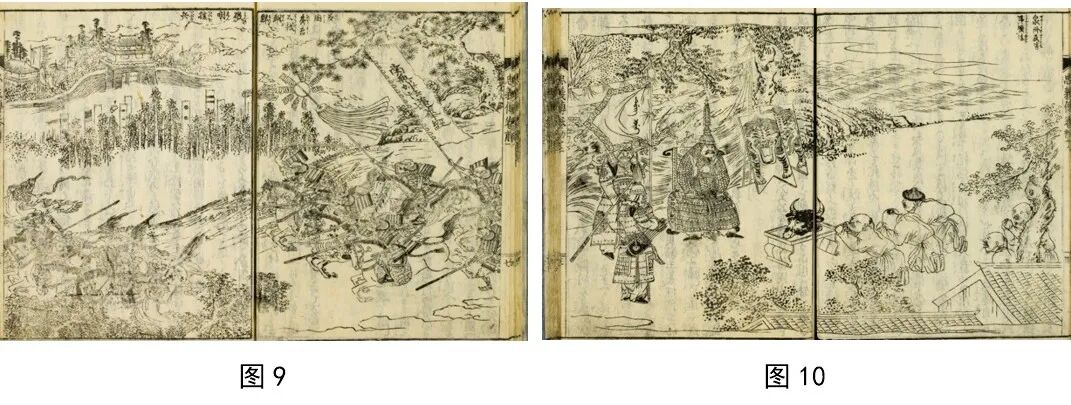

在情节结撰上,英雄逐一出场模仿《水浒传》,而后文结义、水战、火攻、用计等则搬改了《三国演义》,将二三个月的动乱铺写得跌宕起伏。插图也使用读本中极少见的中国形式,大部分是单页全幅的回目图,多取中景,实皆是翻改自《三国演义》吴观明本插图。

如《朱一贵岗山结义》(图1),照搬吴观明本桃园三结义的画面(图4),去掉关羽张飞头上的簪缨;铁线岭等战争场面(图2),用中国插图常见的山石分割画面图式(图5);水战如《施世骠追敌浮海》四船相对(图3),修改《周公瑾赤壁鏖战》(图6),营造出此书乃中国人讲中国英雄故事的效果。

图1—图6

(三)《绘本国姓爷忠义传》的文本缝合和读者教育

《忠义传》将《明清军谈》《台湾军谈》合并,打通两个文本之间的主旨,也增加了对读者教育的内容。

首先是叙事和评论将《明清军谈》《台湾军谈》内在的明朝皇运叙事逻辑缝合起来,增加《清王赠郑芝龙讲和》《国姓爷天柱岭得仙书》《国姓爷尸解清王治世》三回,杜撰郑芝龙与郑成功团聚要他不忘赐姓,为下文大员再起变数做好铺垫。

郑成功上天柱岭得刘伯温赠天书、仙丹,方知易天下乃天数,在天柱岭尸解,后朱一贵于天柱岭起兵,围绕“天柱岭”的叙事将朱一贵跟郑成功联系起来。除了叙事,还安排人物发表了一些议论,如郑成功感慨明人尚不如昆仑奴不事二主,朱一贵勉励将士袭敌营加入勾践灭吴的预兆等,突出天意不佑的悲剧色彩。

其次进一步突出郑氏、朱氏等的神异叙事、英雄传奇。

据原文内容在章节、回目上有所调整,如设立回目《天妃得感鸿逵擒返间》《戴健遗计伤北兵》《国姓爷击杀猛虎》等,稍加扩写,进一步突出郑氏家族人物故事在读本中的位置。

受水浒、三国故事传播开来的影响,文本突出人物的传奇色彩,同时插图呈现江户后期读本的特点,部分关键信息是在图像中加以交代,内容偏离回目,突出神异叙事,以劝惩读者。

如前十七编每编有5—11幅插图,崇祯告庙送曹春,崇祯发现刘伯温留下的三幅秘机图、京城现白面观音、李自成登基现大妖等《定鼎奇闻》提到的异象都被生动刻画出来。绘本新增了《罗公山神灵讨李自成》《仙霞观关帝之灵讨佞臣》《天妃示警郑鸿逵又以神风助战》(图7)等神秘情节,与《郑芝龙莲花洋遇海魔》(图8)等《明清军谈》原有的情节,都在插图中得到详细的刻画,突出忠臣得到神明的护佑,而逆贼佞臣会得到惩罚。

图7-图8

同时描绘郑成功、朱一贵等的传奇事迹,尤其是郑成功勇武受民众拥戴的形象在图像中得到充分的展现,如《国姓爷陷南洋屿以大斧劈开城门》《李勇单身斩妖怪》等。

三、隐性叙事进程:小说文本与图像的互文阐释

按内容应归为读本,却以通俗军谈的分类放在中国史传、演义译本系列中,声称参考了史书的绘本实则仅合并了两部读本,将史料处理为“三实七虚”的叙事,原因何在?

王向远曾指出《国性爷合战》的先导影响,[39]《国性爷合战》构造郑芝龙妻女自杀来唤醒丈夫这种江户经典剧情,“突出当时日本社会中义理与人情的矛盾纠葛而产生的悲剧性主题,是适应当时的社会潮流的”,[40]在叙事上完全“和”化,观众能清醒地认识到其脱离史实的虚构。历史读物则不然,征引广博、编撰灵活,从文本章回结构形式到君臣父子、尊王攘夷的思想,模仿中国历史演义创作,虽不如戏剧影响轰动,却易令人采信。

《国性爷合战解题》

其潜藏叙事的暗流,可以视作叙事的“隐性进程 ”(covert progression),“这股暗流既不是情节的一个分支,也不是情节深处的一个暗层,而是自成一体,构成另外一种叙事进程”。[41]

与形塑郑成功并行这一隐性叙事进程与情节发展相互独立,甚至与情节发展构成颠覆关系。

同时作为副文本的图像,在江户的读本中“具有向都市民众传递各类信息的‘媒体’功能”,[42] 正如赵宪章指出小说插图“就是图像插入被折叠的叙事褶皱中,以其明见性在受众心目中重新唤醒默存的事迹”,[43]插图与隐性叙事进程的互文,尤其在国姓爷故事传播百余年后创作的《忠义传》共166幅双页连式插图,传递的信息、唤醒的事迹,勾勒出形塑郑成功在读者接受视域的投影。

从历史现实看,读本将明清鼎革写成郑氏风云录,有其现实原因。明末清初郑氏父子控制着东海到南海最大的海商武装集团,是长崎港的最大海外贸易商。“甚至在讨论清初40年间对日交流和海外贸易史时,绝大部分篇幅都要被郑氏家族的活动所占据”,[44]清政府迁界令实施,使郑氏商船“对日航运量高出荷兰船队的7至11倍”。[45]

17世纪30年代,“幕府组织的海外扩张活动终于停止。……自己本身已没有能力进行海外贸易了”,“日本在商务上依靠17世纪40年代期间一直牢固控制华商海上贸易网络的郑氏家族”。[46]

思想界与此同时,林罗山除了编撰《华夷变态》,还撰述《神道授教》(1644),与山鹿素行的《中朝事实》(1669)提出日本的万世一系说。[47]

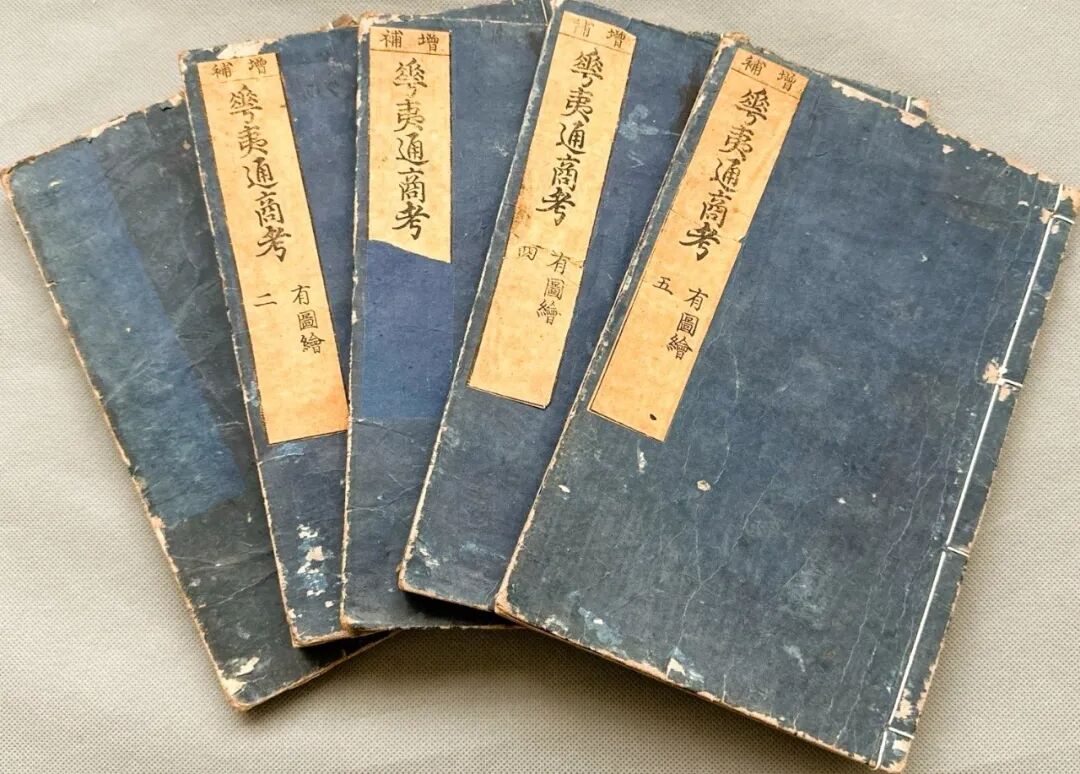

《华夷通商考》

在此现实利益和思想背景下书写的文学读本,书名和内容标举的“国姓爷”成为复杂的符号,如1695年西川如见的《华夷通商考》和1712年寺岛良安的《和汉三才图会》都可见这一称呼在江户的普及。[48]读本借助郑成功的血缘、赐姓、乞兵及相关叙事,推进隐性叙事进程,进行郑成功的形塑。

正如上文所论,读本大量增加郑氏父子在明清易代进程中的叙事,也突出郑芝龙的平户之行,郑成功的亲缘、借兵,投射了倭国的身影。

读本的明朝书写,不是参考底本历史演义、史料笔记从崇祯朝写起,而是从万历朝写起,出自读本作者创意,写出了忠奸的尖锐对立,也写出了倭国历史的根由。

在《郑芝龙求药渡日本》一回,郑芝龙拒绝官方派遣的理由是:“日本海国,神皇开国,二千余岁,王姓统绍,前朝主竟篡逆,始霸王关白丰臣秀吉犯朝鲜,中使渡海及诰命文,关白恶之,终受封,破和亲议。”[49]

《绣像国姓爷忠义传后编》

这段插叙强调万世一系、丰臣秀吉恶受封诰,与郑芝龙遇赦为万历帝求药的情节毫无关系。

而《朝鲜乞兵御倭》一回叙写壬辰朝鲜借明军抗倭,《忠义传》图文内容不符,图像却生动体现了郑芝龙这段话的内涵,图像是《秀吉二代朝鲜击败明援兵》,聚焦倭国煊赫的战旗(图9),正如董灏智指出:“从江户中期开始,日本思想界以并河天民、林子平、本多利明、佐藤信渊等为代表,提出对外扩张理论。”[50]

《忠义传》中《国姓爷深智请和兵》一回,《忠义传》让郑成功又重复了林罗山、山鹿素行等思想家观点,说道:“(倭)虽小国,国王继体连绵,武勇冠万国,其国人风义,助弱凌强,何以以夷狄之海贼不义之行止弊之。”[51]

与之相对,读本在插叙和图像上尤为关注易代臣民薙发胡服的形象。如《郑芝龙为辽经略》,图像是刻画民众剃发易服。《大清定鼎燕京》一回,文本描绘臣民屈服于留发不留头,《明清军谈》插图是《京城臣民剃发》,《忠义传》插图刻画顺治帝将明长公主嫁给身着清朝服饰的周奎。《国姓爷定大员》一回,文本突出郑成功再次感慨:“如何明朝人臣薙发着胡服?”[52]

《忠义传》的《隆武帝崩汀州》一回插图是《泉州民皆归顺清》(图10),刻画剃发易服的臣民。

图9-图10

对于清朝的书写,读本参照当时的语境,开篇称之为鞑靼,结尾称之为大清。

情节上一方面突出清兵的战斗能力,但另一方面强调鞑靼不知礼义,如《贝勒定计捕郑芝龙》一回郑芝龙被挟北上,郑成功感叹:“昔项羽拘汉高祖父太公,玉(欲)汉高退兵,汉楚休战,遂广武和睦返太公,(贝勒)强请大爷却害理。”[53]

项羽擒太公与郑芝龙北上,对中国读者而言是不同性质的事,对典故的误读可见读本对清朝的看法。

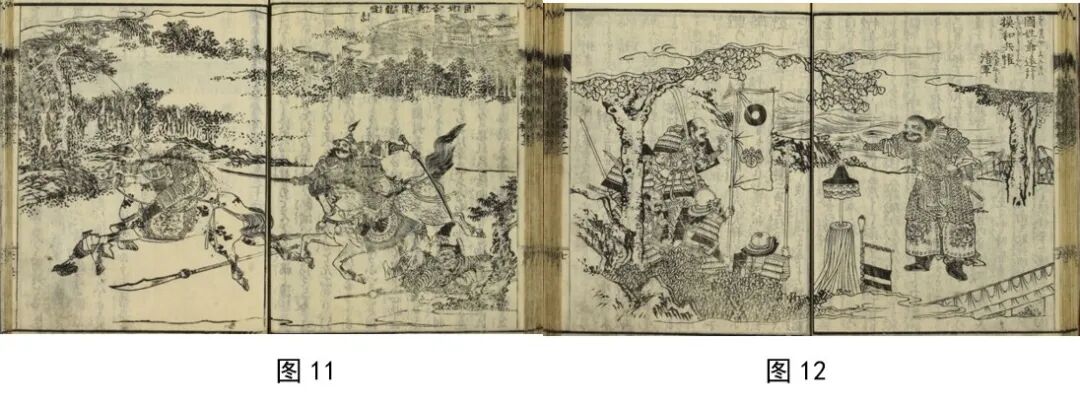

对清兵骁勇善战的刻画是为了突出国姓爷更胜一筹,读本模仿历史演义小说虚构了郑成功智勇双全的诸多战绩,如《国姓爷破广东》插图是郑成功用倭刀斩杀擅使偃月刀的陈龙(图11),《韩固山中谋计战死思明》又描绘他用倭两刀斩杀骑赤兔马的韩固山,突出他使倭刀可战胜名将关羽。

值得注意的是《明清军谈》中《国姓爷请兵日本》,即《忠义传》中《国姓爷深智请和兵》一回,意味深长,情节描述清兵围困福建,郑成功认为非倭兵不足退之,向倭国求援,属下戴健、杨祖提出:“近年倭寇海氛正靖,今乞援兵,恐开倭寇巢窟。”郑成功答曰:“(郑)森系日本产倭人,何忧趋义梓人。”

随后郑成功开试场,令将兵习倭国步战法,戴健提出习倭法缺刀器,郑成功答曰:“(郑)森日本乡田六藏平户田重锻冶匠,彼往海中台湾蛮舶重购买南蛮铁,一月购得、二月锻炼。”腊月得日本刀,诸先锋叹服国姓爷妙策。

最终郑成功令“吾军一万将卒剃半分头劃假额装倭兵”,清军贝勒见状留五万兵撤退。[54]与之互文的图像刻画了《国姓爷使田六藏制和刀》《国姓爷远计模和兵惧清兵》(图12)。

图11-图12

读本的书写伴随着日本族群意识的发展,随着本居宣长等对民族的宣扬,到18世纪,“从与汉意(唐心)的对比中摸索、强调大和文化民族主义的社会学、堪称日本文化民族主义·意识形态的原型的国学在农村的精英中间广为传播”。[55]

对族群的对照者、族群文化的价值判断成了这一时期历史、文学书写关注的重点,郑成功的形塑也参与了这一建构。

国姓爷、大员的隐性叙事进程也在读本中推进。《国姓爷合战》给郑成功取名“和藤内”,《明清军谈》《忠义传》虽未为郑成功杜撰姓名,但于《隆武赐国姓郑森》一回于赐姓仪式交代他的基本情况,让他在隆武帝面前展示“善倭国特产两刀”,时人论其以“日本两刀遣敌”,函辉质疑“(两刀)倭寇所作”,要面见其能力,故而展开一场比武烘托郑成功的两刀,[56]则全非出于叙事的必要。

按照一般叙事体例,郑成功的出身可于人物出场时交代,母氏的信息不必交代详细,赐姓是历史演义波澜的高点,赐姓的涵义在此节需予以揭示,结果围绕“两刀”叙事,国姓的意义就于关键处混淆了,相对于杜撰一个非中非日的姓名,这种隐性叙事进程更为巧妙。

读本突出倭国曾向中华学习,像郑成功也学习孙子兵法,但在倭国的视野里,今日郑氏还要学习倭国战术,这种灵活学习态度,与金文京称之为“尔虞我诈、诡谲叵测”的外交主张是一脉相承的。[57]

《汉文与东亚世界》

读本将郑芝龙塑造成忍辱负重的忠臣,也描绘郑成功母亲坚贞抗敌的形象,像《忠义传》刻画了郑成功父母身着和服的插图,《明清军谈》叙其母出身引《读史纲》记载,为长崎王族女,并刻画她刺杀清将韩固山遭害云:“成功母有姿色,满将固山爱之,欲携回。母肃然改容曰:‘妾安南伯飞虹将军妻,何为北虏狗豚之耦(偶)乎,贼将勿淫话。’出怀中匕首将刺之。固山怒,拔剑直贯腹。母不少动,骂固山而死。”[58]

下文叙写成功从大员寻求母尸,涤肠殓母发丧,此说首见黄宗羲《赐姓始末》:“成功大恨,用夷法剖其母腹,出肠涤秽,重纳之以殓。”[59]也为《华夷变态》所采。

但读本删改了《赐姓始末》郑母为清兵所辱自缢的说法,但若郑母骂贼被刺死,则无须涤肠,前后不通。此处改写突出郑母高贵的出身、忠贞的气节,后文又虚构国姓爷亲手杀韩固山,为母复仇,突出国姓的隐含的文化意味。

从历史来看,明末清初的外交与国姓表述相呼应。长崎两大贸易商之一荷兰人倾向清朝后,幕府中有一派人支持支援郑成功,另一派人不愿与清朝结仇,1658—1660年,幕府只愿意给郑成功提供倭刀、铜器等,同时又默许清政府通过买办交易铜料。

《郑成功与明郑台湾史研究》

1715年提出“正德新例”,限制贸易商船数量、货物种类,又要求商船必须持幕府信牌,康熙与大臣经过两年讨论,[60]最终默许了幕府的规定。

《明清军谈》塑造郑成功忠臣形象,结尾《康熙帝平定天下》,文本前后的割裂,缘于在政治语境下形塑的郑成功,在隐性书写进程有其文化投射。

读本叙事中的国姓包含双重含义,同时对大员的关注也日渐清晰。除了突出郑成功、函辉与荷兰人的战斗外,读本回避清朝收复大员的史实,以大员地震疠疫爆发结尾,将朱一贵塑造成明皇后裔等皆是隐性的叙事进程。

书籍卷首的图像也可看出这一趋势,《明清斗记》卷首附中国郡邑历史沿革,十三省九边舆图,[61]《明清军谈》卷首附皇明世系图、十三省舆图,到了《忠义传》卷首《延平王国姓爷像》加入题赞“不食清粟,纪永历年,一军入海,忠孝两全”,[62]附的是福建省含大员舆图。

从《明清斗记》到《明清军谈》《忠义传》都详写了郑氏父子驱逐荷兰人的精彩战况,并在图像上作了一定的幻想和夸张,如《忠义传》的插图《郑一贯于平户讨红夷》《国姓爷袭大员掳红妇》(图13)。

自1633年幕府颁布第一次锁国令开始,荷兰就是长崎重要的贸易商,荷兰人被郑氏击退是江户人感兴趣的问题。

《台湾军谈》《忠义传》都以插叙的方式向读者解释,长崎经商的荷兰人就是经大员到来的,东印度公司曾经占领大员38年,郑成功驱走了西方的力量,治理大员22年,使读者在生活体验上与大员建立了联系,唤起他们对大员兴趣。

《国姓爷忠义传后编》

读本回目皆突出“国姓爷”三字,以图文描绘民众对郑成功、朱一贵的追随,如《忠义传》插图《思明民慕国姓爷德赴大员》(图14)、《大员民伏朱一贵》等。

又如《施世骠叠阵破明兵》《世骠计拆明水军》等回目、《世骠逐敌浮海》的插图《神通道人救明兵》等表述,用明兵称呼承护朱一贵之部下,诸多文本及图像细节的处理带来的隐性叙事,使国姓爷的双向解释耐人寻味。

《台湾军谈》对郑成功的塑造“反映了日本国家主义和民族主义开始出现萌芽”。[63]《忠义传》百年后仍强化这一叙事,借由郑成功的血统、国姓的表达,播种下日本近代思想变化的种子。

图13-图14

余论:历史读物对平民的教育和影响

江户儒教的思想变化转化为通俗读本的叙事潜流给平民以生动的解释。近松门左卫门的作品影响轰动,但净琉璃有“无意义的夸张”的弊病,[64]刺激大于教育,令人难以取信。历史读物则通过翻改完成隐性叙事进程,达到潜移默化的教育效果。

从《明清斗记》到这三个历史读本,构成了史书、通俗军谈/读本、绘本三个层次的历史普及和对郑成功这一符号的形塑,分别面向学者、上层阶级童子、平民不同的读者群,传达思想界的动态。

《明清军谈》《台湾军谈》因被列为通俗军谈,其阅读史和影响往往被忽略,其实它们对后世相对严谨的史料笔记影响并不小。

增田涉指出,《明清斗记》成为《台湾郑氏纪事》(1828)及二十世纪初日本史学书籍引用的史料。[65]守山正彝《平藩语录郑氏兵话》则摘采了《明清军谈》的内容,如郑母骂贼而死的记载。

及至1850年儒学家朝川善庵撰《郑将军成功碑传》较为平实,但在开头就强调:“(郑成功)吾大东日本人,以武勇胜于万国,世所知也。……其并勇与义而有之,吾郑将军成功”,在结尾又与大明“世臣名家屈膝乞降辫发”形成对比,[66]与历史读本精神是一脉相承的。

在形塑郑成功形象方面,读本具有先导作用。

董灏智论文列举明治有西村富次郎《国姓爷忠义传》(1886)、清水市次郎《通俗义经再兴记》(1888)、高崎修助《明清军谈:郑森传》(1886)、依田学海《国姓爷讨清记》(1894)写出郑成功与台湾的作品。[67]

《郑将军成功碑传》

事实上这些作品除了《国姓爷讨清记》,都是本文所论三本江户历史读物的重排本,而非新作,西村富次郎、高崎修助将《忠义传》排成铅字本,清水市次郎将《明清军谈》删减后重排出版,明治时期还有润生舍、今古堂等的《明清军谈》(1883、1886),皆为《明清军谈》重排本,郑成功的形塑早在江户时期已开始。依田学海、丸山正彦等人的过激言论,正是近代历史现实与江户以来历史读物教育汇流的结果。

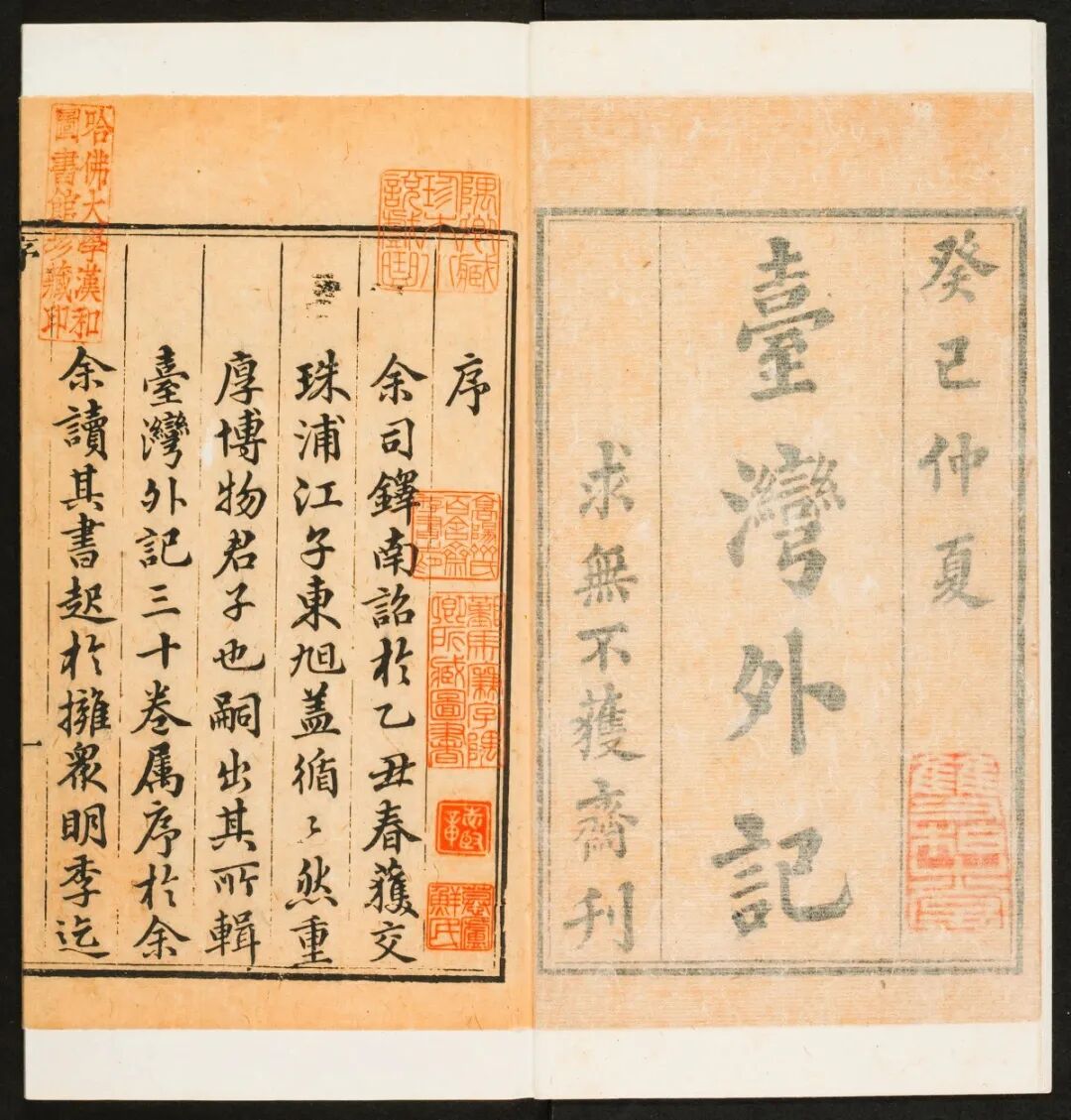

晚清面临民族危机,中国文人重新阐释郑成功形象,又受到江户读本的影响。清初关于郑成功父子的史料笔记甚多,传记有黄宗羲的《赐姓始末》、郑亦邹的《郑成功传》等,但因郑氏父子雍正年间被列入《逆臣传》,许多史料被禁,如夏琳的《闽海纪要》仅有抄本;江日升《台湾外纪》于康熙朝面世,1833年才开始出现多种刻本;阮旻锡的《海上见闻录》1911年由商务印书馆据金山抄本整理出版;杨英的《从征实录》1921年发现抄本,1931年影印行世。

求无不获斋刊本《台湾外纪》

除了出版清初的小说笔记,晚清撰写郑成功传记,也参考了江户的历史读本。当时郑成功的形象塑造与日本人对郑成功的崇拜有关系。[68]

像留日的匪石作《中国爱国者郑成功》突出了郑成功与江户的关系,《台湾历史文献丛刊》评价此作云:“发表于日本东京,大体为一鼓吹民族主义之宣传品,史料价值不高。”[69]浴日生《海国英雄记》自述创作缘起是东瀛人云:“知君之国有英雄郑成功其人欤?其母乃吾国士女也。”[70]

江户以来对郑成功形塑,不仅影响到日本国民的认知,还影响了近代中国人对郑成功的认识和塑造。

注释:

[1] 董灏智:《江户—明治文学家对“郑成功形象”的日本化建构——兼论中日视野下“郑成功形象”的变迁》,《文学评论》2019年第6期。黄英哲、张文聪:《异域之眼:论日本的郑成功形象》,《台湾研究集刊》2022年第5期。

[2] 寇淑婷、[日]岛村辉:《日本“郑成功文学”的形成、流变及其研究态势》,《东疆学刊》2017年第3期;寇淑婷、曹顺庆:《郑成功的身份认定与挪位——以中日文人的不同书写为中心》,《河南大学学报(社会科学版)》2020年第1期;寇淑婷、曹顺庆:《日本郑成功形象的建构及其对台湾的文化殖民》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期。

[3] 据“唯一の日本古典籍ポータルサイト”数据库统计。

[4] 林桂如:《中国讲史小说与大阪所刊通俗军谈》,台湾《故宫学术季刊》2020年第28期第1卷。

[5] [日]江村北海:《授業編》卷二,神戸大学附属図書館蔵天明三年(1783)刊本,第4页。

[6] 地本为平假名书写的出版物,从江户地区发展起来的绘草子、草双纸等书籍,包括戏剧、读本等约18类书籍。参见[日]中野三敏:《書誌学談義·江戸の板本》,東京:岩波書店2015年版,第110页。

[7] [日]中村幸彦《近世比較文学攷》,東京:中央公論社1981年版,第279、284页。

[8] [日]德田武:《中国讲史小说与日本通俗军谈》,载陆坚、王勇主编:《中国典籍在日本的流传与影响》,杭州:杭州大学出版社1990年版,第132、134—135页。

[9] [日]倉員正江:《〈明清軍談国姓爺忠義伝〉をめぐって》,日本《國文學研究》1985年总第85期。

[10] [日]徳田武:《〈明清軍談〉と〈虞初新志·五人伝〉》,日本《國文學:解釈と教材の研究》2005年第6期。

[11] [日]大田南亩:《蜀山人全集》第三卷,東京:吉川弘文館1908年版,第181页。

[12] [日]中村忠行:《〈臺灣軍談〉と〈唐船噺今國性爺〉》,《天理大学学報》1970年总第17期;[日]中村忠行:《〈臺湾軍談〉と〈唐船噺今國性爺〉補正:祐田教授の霊前に捧ぐ》,日本《山邊道:國文學研究誌》 1975年第3卷。

[13] [日]山口輝雄:《通俗明皇后宫传》,江戸雁義堂明和七年(1771)刊,底本未详,日本国立国会图书馆藏。

[14] 郑亦邹《郑成功传》在江户有不少传抄写本,参见[日]服部南郭《服部小山雑記》有抄本《白麓蔵書鄭成功伝備考》,早稲田大学附属図書館藏。刊本则较晚出现,参见[日]木村孔恭校《郑成功伝》,河内屋茂兵衛等安永三年(1774)刊。

[15] 《圣祖实录》在江户后期有刊本、摘要本,参见[日]邨山纬、永根铉:《清三朝実録採要》,伍石书轩宽政九年(1797)刊。

[16] 王晓平:《中日文学经典的传播与翻译(上)》,北京:中华书局2014年版,第302-303页。

[17] [日]德田武《中国讲史小说与日本通俗军谈》,载陆坚、王勇主编:《中国典籍在日本的流传与影响》,杭州:杭州大学出版社1990年版,第123—124页。

[18] [日]中村幸彦:《近世小説史》,東京:中央公論社1981年版,第168页。

[19] 日本国文学研究資料館、八戸市立図書館編:《読本事典 : 江戸の伝奇小説》,东京:笠间书院2008年版。

[20] 刘序枫:《由〈华夷变态〉看清初东亚海域的海上交通情况》,载李庆新主编:《海洋史研究》第一辑,北京:社会科学文献出版社2010年版,第48—50页。

[21] 刘芳亮:《风说情报与江户时代的中国现实题材文学——以朱一贵事件传闻为例》,《解放军外国语学院学报》2017年第2期。

[22] 如前田家尊经阁部藏有享保八年的抄本,丽泽精舍藏有享保九年和享保十一年抄本,参见鹿儿岛县史料编纂所:《旧记杂录追录·3》,東京: 厳南堂書店1973年版,第 587—588页。

[23] [日]中村忠行:《〈臺灣軍談〉と〈唐船噺今國性爺〉》,《天理大学学報》1970年第3期。

[24] [法]达尼埃尔-亨利·巴柔:《形象》,孟华编译:《比较文学形象学》,北京大学出版社2001年版,第154—155页。

[25] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷二,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第20页。

[26] (清)计六奇:《明季南略》,任道斌、魏得良点校,北京:中华书局1984年版,第325页。

[27] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十九,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第8—9页。

[28] (清)江日升《台湾外纪》写成于康熙四十三年(1704),内阁文库藏求无不获斋活字本,应为道光十三年(1833)再刊本,从目前藏书情况无法判断鹈饲信之是否参考了此书。

[29] (清)计六奇:《明季南略》,北京:中华书局1984年版,第330页。

[30] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十五,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第21—22页。

[31] 逯鹏:《明郑集团火炮在中西火器交流史上的地位》,《南方文物》2019年第3期。

[32] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十二,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第3页。

[33] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十四,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第9页。

[34] (清)黄耀烱:《靖台实录》序言,康熙六十一年(1722)缅贤堂刊本,日本内阁文库藏。

[35] [日]上坂兼勝:《通俗台湾軍談》卷一,京都蓍屋勘兵衛享保八年(1723)刊本。第1页。

[36] [日]上坂兼勝:《通俗台湾軍談》卷一,京都蓍屋勘兵衛享保八年(1723)刊本。第2页。

[37] (清)黄耀烱:《靖台实录》,康熙六十一年(1772)缅贤堂刊本,日本内阁文库藏,第1页。

[38] [日]上坂兼勝:《通俗台湾軍談》卷一,京都蓍屋勘兵衛享保八年(1723)刊本。第9页。

[39] 王向远:《日本侵华史研究》,《王向远著作集》第9卷,银川:宁夏人民出版社2007年版,第267页。

[40] 唐月梅:《日本戏剧》,上海:上海文化出版社2018年版,第124页。

[41] 申丹:《何为叙事的“隐性进程”?如何发现这股叙事暗流?》,《外国文学研究》2013年第5期。

[42] [日] 辻惟雄:《图说日本美术史》,蔡敦达、邬利明译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第283页。

[43] 赵宪章:《文学图像论》,北京:商务印书馆2022年版,第254页。

[44] 孙文:《唐船风说:文献与历史——华夷变态初探》,北京:商务印书馆2011年版,第164页。

[45] 孙光圻:《中国古代航海史》,北京:海洋出版社2005年版,第464页。

[46] [意]白蒂:《远东国际舞台上风云人物郑成功》,庄国土、 苏子惺、聂德宁译,庄国土校,南宁:广西人民出版社1997年版,第46—47页。

[47] [日]木末文美士:《日本思想史》,王颂、杜敬婷译,北京:北京大学出版社2022年版,第123页。

[48] [日]田中梓都美:《台湾情報から台湾認識へ——江戸幕府の収集した台湾情報と人々の台湾認識》,《東アジア文化交渉研究别冊》2011年第4期。

[49] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷五,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第2页。

[50] 董灏智:《江户时代日本思想界的对外扩张理论》,《历史研究》2023年第3期。

[51] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十八,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第23页。

[52] [日]山珪士信编译、石田玉山绘:《絵本国姓爺忠義伝》前编卷十二,大阪河内屋茂兵衛等天保五年(1834)刊本,第2页。

[53] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十六,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第1页。

[54] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十七,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第20—22页。

[55] [日]伊东多三郎:《草莽の国学》,东京:名著出版1982年版,转引自[日]吉田野作:《文化民族主义的社会学——现代日本自我认同意识的走向》,刘克申译,北京:商务印书馆2004年版,第33—34页。

[56] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十四,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第6—7页。

[57] [韩]金文京:《汉文与东亚文化》自序,上海:上海三联书店2022年版,第7页。

[58] [日]鵜飼信之:《明淸軍談國姓爺忠義傳》卷十五,京都田中庄兵衞、江戸中村氏進七享保二年(1717)刊本,第1—2页。

[59](清)黄宗羲:《赐姓始末》,《明季稗史汇编》,日本内阁文库藏光绪十三年(1887)尊闻阁刻本,第2页。

[60] 王来特:《日本信牌事件与康熙的对日交涉策略》,《社会科学战线》2013年第5期。

[61](明)潘光祖汇辑,李云翔参订,傅昌辰校梓《汇辑舆图备考全书》,崇祯六年版筑居刊本,第3页。

[62] [日]石田玉山:《絵本国姓爺忠義伝》前编卷一,大阪河内屋茂兵衛等文化元年(1804)刊本。

[63] 刘迎秋:《日藏稀见本〈靖台实录〉文献价值考》,《广东社会科学》2022年第2期。

[64] [日]佐藤彰:《〈国性爺合戦〉の評価》,《日本文学》1972年6号。

[65] [日]增田涉著:《西学东渐与中国事情》,由其民、周启乾译,南京:江苏人民出版社2010年版,第171页。

[66] [日]朝川善庵:《善庵随笔》附录, 筑波大学附属图书馆藏本。

[67] 董灏智:《江户—明治文学家对“郑成功形象”的日本化建构》,《文学评论》2019年第6期。

[68] 沈松侨:《振大汉之天声——民族英雄系谱与晚清的国族想象》,台湾《“中研院”近史所集刊》第 33 期,2000 年。转引自陈忠纯《近代国人对郑成功形象的塑造与精神的传承——以报刊文献中的郑成功传记为中心》,《台湾研究集刊》2013年第5期。

[69] 台湾银行经济研究室编:《郑成功传》,《台湾历史文献丛刊》第六十七种前言,南投:台湾省文献委员会1994年版,第3页。

[70] 浴日生:《海国英雄记·序言》,《民报》第9号,1906 年。