河北邯郸临漳县有个邺城镇,户籍人口不足四万,主干道只有两车道,公交一天才发一班。

镇里没有高楼商圈,三所中小学、一所卫生院就是主要的公共设施,谁能想到,这片满是麦田菜畦的土地,曾是曹操筑铜雀台、北齐造万佛的六朝都城,是当年能与长安、建康并称“天下三大都城”的存在。

邺城第一次在史书中留下名字,是公元前658年。

那会儿齐桓公要争霸中原,在漳水北岸修了这座城当军事堡坞,它最初的定位只是个“军事据点”,连“城”的完整形态都算不上。

真正让邺城从“据点”变成“富庶之地”的,是战国时期的西门豹。

魏文侯派他来当邺令,这人干了两件改写邺城命运的事:

一件是破除“河伯娶妇”的迷信,把那些借着祭祀名义搜刮百姓的巫婆扔进漳河,从此没人再敢用鬼神之说坑害民众;

另一件是开凿十二条水渠,引漳河水灌溉农田,原本贫瘠的盐碱地,居然能做到亩产十钟,“河内称富”的说法就是从这时候传出来的。

西门豹给邺城打下的底子太关键了它成了能推行改革的试验田,又靠着漳河水利攒下了蓄粮养兵的资本,后来那些枭雄能在这儿立足,本质上都是沾了这两点的光。

东汉末年,袁绍把邺城当成了自己的老巢,他在这儿聚集了十万士民,囤积的粮食够吃十年,手里攥着一副好牌,却在官渡之战中输得一塌糊涂。

曹操顺理成章接管了这份“家业”,204年曹军进入邺城,到213年曹操封魏公时,直接在这儿修建了宗庙,等于明着确立了魏国与东汉“双轨并行”的体制。

为了稳固自己的势力,曹操在城西北角修了铜雀、金凤、冰井三台,每座台都有十丈高,还用飞阁把三台连在一起,这不仅是为了彰显“揽二乔于东南”的霸业雄心,它还宣告邺城正式取代洛阳,成了北方的政治中枢。

本来想这也就是个枭雄割据时的都城,后来看考古发现才知道,曹魏时期的邺城居然是“先规划、后营建”的,中轴对称的布局后来被隋唐长安、洛阳借鉴,甚至连日本的平城京都学了这个模式,这种超前的城市规划理念,确实超出了不少人对“三国时期”的认知。

曹魏之后,中原陷入长期战乱,但邺城没倒,反而因为“河北粮仓+舟车四达”的优势,成了胡汉政权争相选择的都城。

后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐,再加上曹魏,就有了“六朝都城”的说法,这期间,石虎和高洋两个人,把邺城推向了两次不同维度的“极盛”。

公元335年,后赵武帝石虎把都城从襄国迁到邺城,为了炫耀“赵国威仪”,他征发了十六万民夫、十万辆车,大规模修建华林苑和桑梓苑。

殿阁里用金银做装饰,悬挂珠帘、编织玉壁,苑子里种满奇花异草,驯养的珍禽异兽不计其数,史书里“侈虐于魏阙,靡费于邺都”的记载,一点都不夸张。

考古人员探测过,当时邺城外郭城的周长超过三十公里,跟同时期的罗马城规模相当,人口最多的时候有六十万,放在那个年代,就是妥妥的世界大都会。

石虎之后,邺城的下一次辉煌来自东魏和北齐。

534年北魏分裂,权臣高欢挟持东魏孝静帝从洛阳迁到邺城,还把洛阳四十万户人家一起迁了过来,就这一下,邺城直接成了北方第一大城市。

550年高洋废帝自立,建立北齐,高氏皇室特别崇佛,在邺城内外建了四千座寺庙,僧尼有八万人,光讲经的场所就有二百多处,连皇宫的旧宅都改成了寺庙。

城南的响堂山、鼓山还开凿了石窟,最高的石窟有十多丈,里面雕刻了几万尊佛像,那种“曹衣出水”式的薄衣贴体风格,后来直接影响了隋唐的造像艺术。

那时候的邺城,到处都是金刹宝台,连西域来的僧侣都称它为“震旦佛国”,现在想起来,那种宗教与城市融合的盛况,在北朝时期确实少见,可再辉煌的都城,也架不住人为的毁灭。

577年北周武帝攻入邺城,北齐灭亡,邺城第一次遭遇大规模战火。

到580年,相州总管尉迟迥在邺城起兵反对杨坚,兵败之后,杨坚下了一道狠命令:焚毁邺城,把城中百姓迁到安阳。

那场大火烧了一个多月都没熄灭,宫殿、三台、寺庙、集市全被烧了个精光。

杨坚这么做不是一时冲动,他有自己的深层考量:

从地理上看,邺城“控燕赵之郊,扼齐鲁之津”,要是留着,很可能成为关东势力反对关陇集团的桥头堡;

从经济上看,河北富庶,毁了邺城就能削弱关东的财赋能力;

从文化上看,六朝旧贵族在这儿根基太深,烧掉他们的宫庙,能斩断士民的怀旧之心。

这么一套“组合拳”下来,邺城彻底被“去功能化”,城里的匠人、图书、乐器全被迁到了长安,只留下一片焦土。

从那以后,唐、宋、元、明、清几朝,地方行政中心慢慢北移到了邯郸、安阳,漳河南岸就剩下零星的村落。

曾经的“十里长街”变成了农田,曾经的宫殿遗址成了村民放牧的地方,邺城就这么在历史中沉默了上千年。

直到近现代,它也只是个普通的乡镇,站在铜雀台的残土堆上,看着周围青黄相接的玉米地,偶尔见到几只牛羊从漳河堤边走过,手里要是捏着块带“魏”字的残瓦,真有点恍不过神这地方曾经是“天下之腰脊”,怎么就落得如此境地?

邺城的沉默,直到1983年才被打破。

这一年,中国社会科学院和河北省文物部门联合开展“邺城考古”,这一挖就是四十年,一个令人震撼的“地下长安”慢慢显露出轮廓。

考古队测出,曹魏的邺北城和东魏北齐的邺南城,加起来总面积超过三十平方公里,外郭城更是达到一百平方公里,差不多是唐代长安的七成大小。

铜雀台的东南角夯土残高还有十二米,夯层清晰可见;金凤台的基址周长有一百米,能容纳上千人;冰井台虽然被漳河冲蚀得只剩断面,但还能看出原来有“冰井三眼”的制冷结构。

宫殿区出土的“魏”字铭砖、兽面瓦当、排水陶管,更是证实了曹魏时期就已经在使用标准化建材,这种建筑工艺水平,在当时确实是顶尖的。

光靠考古唤醒记忆还不够,得让邺城“活”过来。

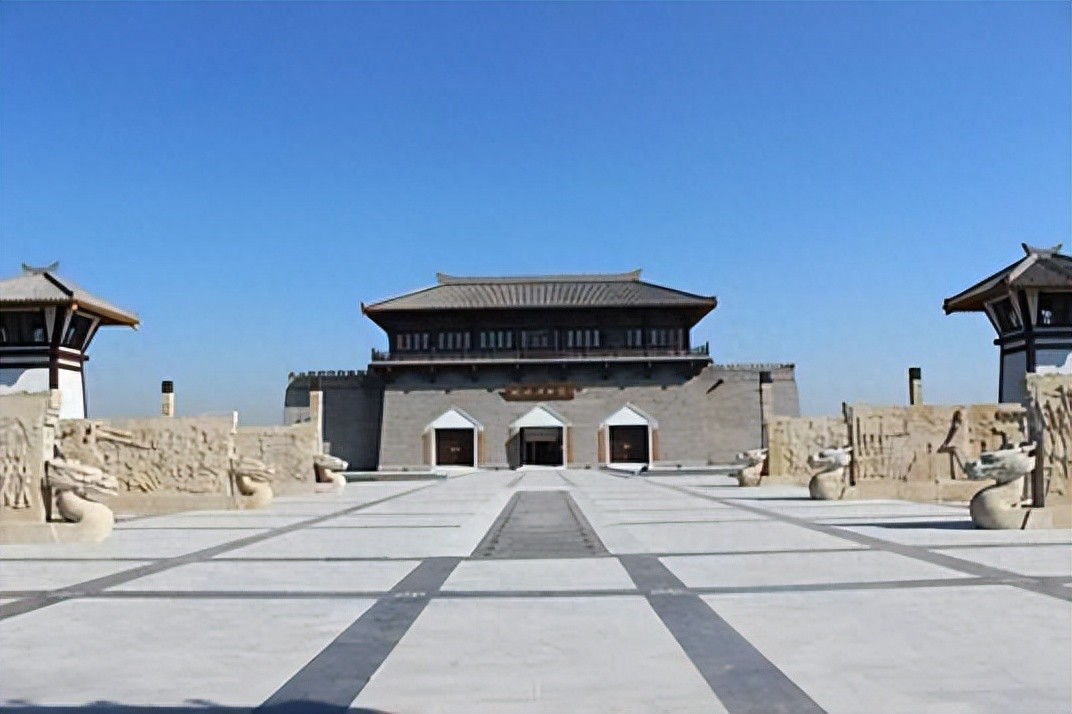

2023年,邺城国家考古遗址公园正式挂牌,铜雀三台、宫殿区、响堂山石窟都被纳入保护范围,现在实行的是“边保护、边展示”的模式朱明门、千秋门用覆土保护起来,地面做了标识,游客能沿着玻璃栈道往下看,直观感受千年门址的布局。

数字化这招用得挺妙,响堂山石窟做了全景摄影和三维建模,有些流失的佛首还实现了“云端复位”,线上浏览量已经突破三百万。

邺城博物馆用AR技术复原了“铜雀三台”和“北齐王宫”,游客扫个码就能在手机上看到高洋朝堂的场景,看到佛乐飞天的画面,比单纯看文字介绍生动多了。

研学和文创也成了邺城“复活”的助力。

北大、南开、人大这些高校的历史系,把邺城当成了田野实习基地,学生能亲自到遗址上观察夯土层、辨认瓦当。

临漳一中还开了“邺风”校本课程,学生用3D打印技术复原“冰井台制冷井”,这样学历史,比死记硬背课本有意思多了。

当地的文创产品也没走寻常路,“曹魏杜康”酒、“铜雀春深”香篆、“西门豹投巫”手办,一年销售额能突破千万元,这些小东西成了传播邺城历史的载体。

邺城还把遗址保护和乡村振兴结合了起来,当地搞了个“魏晋风情”田园综合体,借着“香菜产业+遗址公园”的模式,让游客能穿曹植同款的广袖襕袍,在漳河渠体验“西门豹开渠”的过程,晚上还能在铜雀台遗址读《洛神赋》。

这种“考古+农业+夜游”的融合模式,效果挺明显,2024年“五一”假期就接待了十万人次游客,比2022年多了不少,这说明只要找对路子,小众历史遗址也能吸引大家的关注。

邺城的命运,其实就是一部浓缩的中国都城兴衰史:因为政治需要而兴起,因为政治斗争而衰落,天灾、人祸、制度、地理这些因素凑在一起,把它从“天下名都”变成了“乡镇田野”。

但历史从来不会真的把它遗忘当考古学家用刷子扫去铜雀台夯土上的浮尘,当中学生在3D打印机上看到冰井台的复原模型,当游客在云端与北齐佛像对视,邺城就不再是“最凄凉的千年古都”,而是成了我们与过去对话的“会客厅”。

城市会不会被遗忘,从来不是看时间过去多久,而是看有没有人记得它曾经的存在。

现在的邺城,虽然没有高楼林立,但它正在以另一种方式“生长”在数字云端,在研学课堂,在文创手办里,也在每一个愿意俯下身,拾起一块“魏”字残瓦的人手里。

下次春风再吹过漳河时,铜雀台应该不会再寂寞,邺城也该真正跟“凄凉”这两个字告别了。