贝尔格莱德的天空,久违地传来战机轰鸣。 那一刻,所有人的目光都被同一个身影吸引——歼-35A。

银灰的机身在光线下泛着冷意,棱角分明,像极了某种迟来的回应。 二十六年前,塞尔维亚的上空曾被隐身轰炸机划破,火光连成一线,如今,一架来自东方的隐身战机,静静地停在原先的废墟几公里之外。

没有任何宣言,也没有激昂的口号。 它的出现,本身就是答案。

塞尔维亚人看着这架飞机,眼神复杂。那一年,他们是第一个被隐身战机袭击的国家,也是第一个击落隐身战机的国家。 1999年3月,南联盟上空被F-117和B-2的黑影笼罩,炸弹倾泻在贝尔格莱德的夜色里。 而那场名为“人道干预”的行动,最终带来了血与火的人道灾难。

后来的一次轰炸,目标是中国驻南联盟大使馆。 三人遇难,二十七人受伤。 美国说那是一次“误炸”,可三枚GPS制导炸弹,偏偏都精准地命中同一点。 如果这叫“误差”,那这个世界的公理大概早已坍塌。

二十多年过去了。 被炸的大使馆旧址,早已重建; 被击落的F-117残骸,依然陈列在贝尔格莱德博物馆; 而那段沉默的历史,今天被一架中国隐身机重新撕开了缝隙。

歼-35A在展馆中安静伫立,它的到来像是一句冷冷的宣告—— 那笔血债,中国没有忘。

印度媒体最先捕捉到这股意味深长的风向,他们说:“地点太巧合了。” 但战争史从来不信巧合。 更何况,这一次站在展馆中央的,是世界上第二个拥有两款五代隐身战机的国家。

二十六年前,中国只能愤怒; 今天,中国可以展示力量。 那种沉默的转变,不需要多余的语言。

在塞尔维亚,歼-35的展出不仅是技术的亮相,更像是一种象征。 一个非西方阵营的国家,第一次将隐身战机摆在欧洲腹地。 在北约的旧阴影之下,这是一种赤裸的挑衅,也是一种警告。

北约当然在意。 这个自诩“防御性”的组织,从未停止越界。 科索沃、利比亚、叙利亚…… “防御”的旗号,成了介入他国事务的许可。

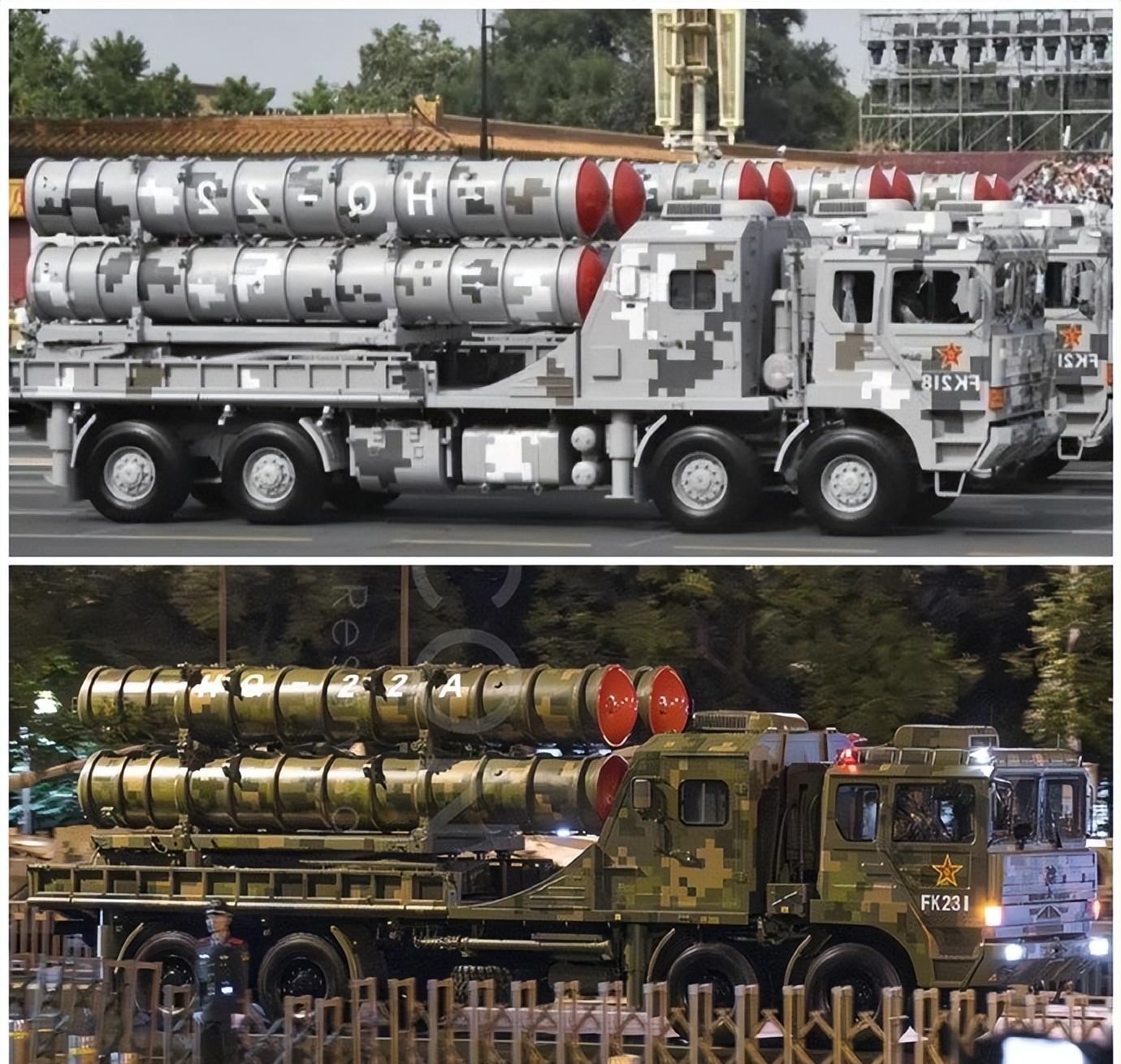

2022年的“车牌事件”,几乎让巴尔干再度燃起战火。 科索沃设卡设障,塞尔维亚不让步,北约又一次“关切介入”。 可就在那时,几架来自中国的运-20穿越欧空防区,稳稳降落在贝尔格莱德,卸下红旗-22防空导弹。 一夜之间,喧嚣的威胁声全都静了。

有人说,那是中国给塞尔维亚的“安全保证”; 也有人说,那是一次不动声色的外交反击。 但无论怎样,局势就此冷却,连北约自己都没再提“干预”两个字。

歼-35A的模型此刻摆在展馆里。 它没有发出轰鸣,却比任何一枚导弹更具震慑力。 因为它提醒着人们:1999年的故事,可能重演,但主角不再相同。

北约如果再想动手,就得面对一个有防空导弹、有隐身战机、有战略纵深的塞尔维亚。 面对一个已不是任人欺凌的中国。

欧洲此刻正弥漫着一种不安。 右翼上升,通胀高企,移民危机像沉重的阴影。 各国重新扩军,重新谈论核共享,空气里隐隐透出世纪初的焦躁味。 那种躁动的熟悉感,让人不寒而栗。

歼-35A出现的那一天,我看到的不是一架飞机,而是一段轮回。 它让人想起九三阅兵式上那句沉重的话: 世界,站在十字路口。

选和平,还是选战争? 没人能回答。

但在贝尔格莱德那架静默的歼-35A面前,你会突然明白—— 中国的回答,早已写在金属的反光里。 那是克制的愤怒,是记忆的延续,也是时代的回音。

北约曾经主宰规则,如今却只能被提醒: 世界,已经不是它们说了算。

那片曾经燃烧的土地,如今有了新的天空。 歼-35A的身影在展馆灯光下投下一道影子,像极了历史的剪影—— 冷静、锋利、带着未结的旧账。