背景

卵巢子宫内膜癌样癌(ovarian endometrioid carcinoma,OEC)是起源于卵巢、病理组织学与原发于子宫内膜的内膜样癌相似的卵巢上皮性恶性肿瘤,其发病率仅次于卵巢高级别浆液性癌,约占卵巢上皮性恶性肿瘤的10%[1]。

从发病机制来看,主要有2种假说,一是起源于异位的子宫内膜恶变,二是起源于卵巢生发上皮的经典途径。OEC的发生与子宫内膜异位症(EMs)密切相关:约30%-50%的OEC患者合并卵巢子宫内膜异位囊肿,癌细胞由异位的子宫内膜组织恶变而来。故将EMs视为OEC的前驱病变。EMs发展为OEC的风险增加,可使OEC的发病风险升高2.32倍。另有研究认为,卵巢外EMs也可以恶性转化,其中80%为子宫内膜样癌亚型[2]。

从发病率和预后来看,OEC多见于围绝经期女性,平均发病年龄约50岁,略低于高级别浆液性癌。OEC患者的5年生存率多超过80%。I期患者的5年生存率是95%;Ⅱ期是84%;Ⅲ期是59%;IV期是29%,生存率均高于其他类型上皮性卵巢癌(浆液性、黏液性及透明细胞类型)[3],肿瘤的临床-病理分期、组织学分级是独立的预后因素。

分子特征

全外显子组测序显示,OEC常见的分子突变包括CTNNB1、PTEN基因突变以及微卫星不稳定(microsatellite instability,MSI)。dMMR或POLE突变(15%)、HRD(19%)、BRCA1/2突变(6%)及PIK3CA突变(31%)[4]。

不同组织学基因分析

约15%的卵巢癌与生殖细胞基因突变相关,其中以BRCA1和BRCA2基因改变最为常见。然而,BRCA1/2基因突变在子宫内膜样卵巢癌中较为罕见,发生率仅为5%-10%,且主要见于高级别浆液性癌。TP53基因突变在高级别浆液性癌中普遍存在,而在子宫内膜样卵巢癌中的发生率约为25%,且与更高的基因组不稳定性相关。

分子分型的应用

由于卵巢子宫内膜样癌与子宫内膜样子宫内膜癌在组织病理学和分子特征上具有相似性,因此可将EC分型扩展应用于上,一项研究显示,卵巢子宫内膜样癌与子宫内膜子宫内膜样癌中各TCGA分子亚型的占比对比情况如下:POLE突变型占比分别为5%和7.6%(P=0.594);错配修复缺陷型占比分别为14.6%和29.2%(P<0.001);p53异常型占比分别为14%和7.8%(P=0.097);无特殊分子谱型占比分别为66.4%和55.4%(P=0.002)。无进展生存期分析在下表中显示。

尽管卵巢子宫内膜样癌和子宫内膜子宫内膜样癌中各TCGA分子亚型的占比及病理特征存在差异,但两种癌症中TCGA分子亚型的预后价值相似。

不同亚型的PFS分析[5]

另一项多中心回顾性队列研究,来自多家医院的相对较大队列规模以及较长的随访时间。此外,妇科病理学家对组织学和免疫组化染色结果进行了独立审查,并对存在分歧的病例进行了共同审核。最终结果为,在167例纳入的患者中,1.2%的患者肿瘤为POLEmut型,6.6%为MMRd型,11.4%为p53abn型,80.8%为NSMP型。在POLEmut和MMRd亚型中未发现ER阴性肿瘤,且在p53abn亚型中,ER状态无预后价值。在NSMP亚型中,11.1%的肿瘤为ER阴性,其10年总生存率更低(HR=3.92,95% CI=1.67-9.21,p=0.002)[6]。

研究结果分析[6]

治疗推荐

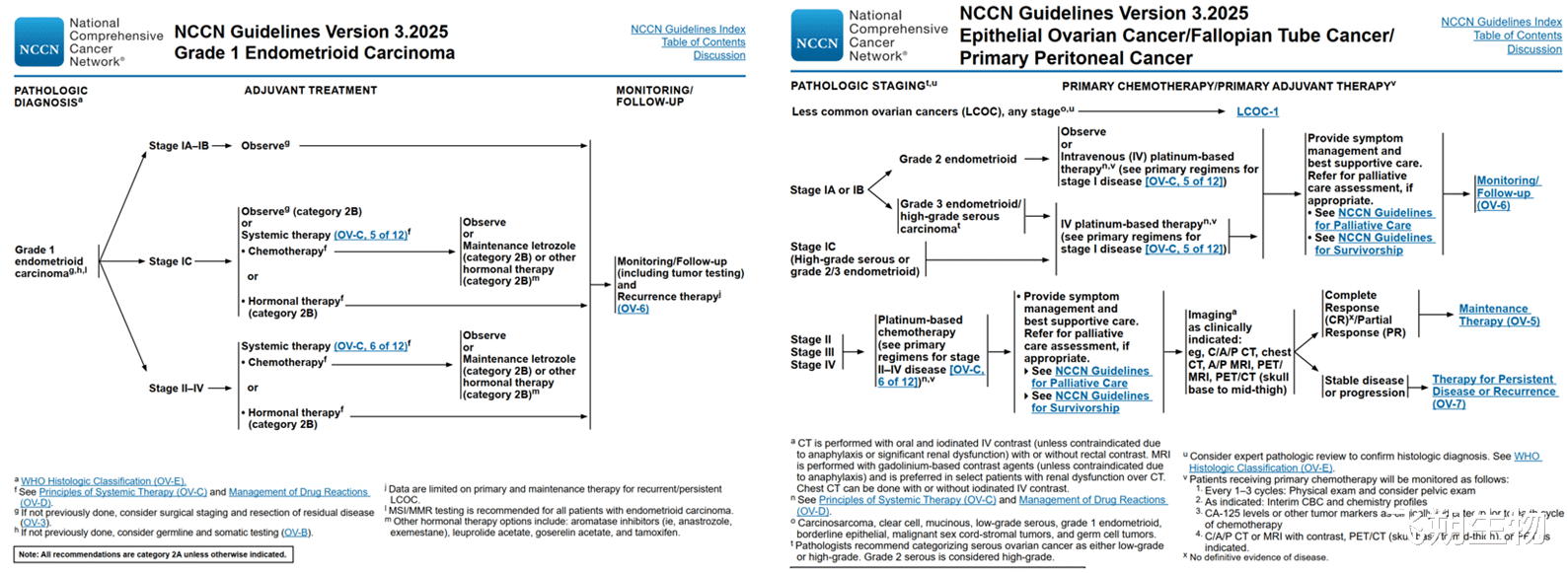

NCCN指南中针对G1患者,鼓励对IA/IB期患者进行观察,IC期患者可选择观察或化疗,II-IV期患者考虑在手术后接受全身辅助化疗或激素治疗。同时在备注里面提到,推荐所有卵巢子宫内膜样癌患者进行MSI//MMR检测,由于与林奇综合征相关的错配修复缺陷(MMRd)卵巢肿瘤中,子宫内膜样癌占比最高(该亚型中MMRd发生率为7%-10%),而在其他组织学亚型中MMRd较为罕见。因此有助于在卵巢癌患者中筛选出林奇综合征病例,并为免疫检查点抑制剂治疗的适用人群选择提供依据。

对于G2/3患者,治疗建议与HGSOC相同,采用术后化疗为一线治疗;II-IV期铂敏感患者考虑一线化疗后的PARP抑制剂维持治疗。

NCCN指南推荐[7]

结语

子宫内膜分子分型向卵巢子宫内膜癌样癌的扩展应用,不仅是一次技术突破,更是一次诊疗理念的革新——它让我们从“关注肿瘤位置”转向“关注肿瘤分子特征”,从“统一治疗”转向“个性化方案”。

对于OEC患者而言,这意味着更多的生存希望:早期患者可避免过度治疗,晚期患者可找到精准的治疗方向,年轻患者可保留生育能力。对于临床医生而言,这意味着更清晰的诊疗路径,让每一次治疗决策都有“分子证据”支撑。

但不可避免的目前仍有不可忽视的问题,目前的研究多为回顾性研究,缺少前瞻性独立队列研究,希望后续有更多研究出现,为分子分型应用于OEC患者提供更多的临床证据。

参考文献

[1] CA Cancer J Clin. 2018 Jul;68(4):284-296.

[2] JAMA. 2025 Jul 1;334(1):64-78.

[3]卵巢子宫内膜样癌临床诊治中国专家共识(2023年版)

[4] Gynecol Oncol. 2020 Apr;157(1):55-61.

[5] Gynecol Oncol. 2021 Nov;163(2):427-432..

[6] Gynecol Oncol. 2025 May:196:137-145.

[7] NCCN卵巢癌诊疗指南2025.v3

声明:本文仅用于分享,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正,谢谢!