当下大学课堂正面临前所未有的挑战。

新一代大学生观念鲜明,维权意识强烈,与教师群体存在显著的代际差异。

这种差异催生出一种特殊的校园现象:一旦师生间产生摩擦,部分学生倾向于通过收集证据、发起举报来解决问题。

而被举报的教师往往陷入被动——无论举报内容是否属实,校方为平息舆论,常以“息事宁人”为原则快速处理,教师可能因此面临惩戒,甚至职业危机。

更令人困惑的是,举报事由有时近乎荒诞:赞扬德国工匠精神被批“长他人志气”,肯定诺贝尔奖价值被斥为“崇洋媚外”。

即便最终查证举报不实,学生也鲜受追责,校方与教师常以“学生尚年轻”为由选择宽容。

这种单向的“仁慈”逐渐异化为对教师权益的忽视,更助长了举报行为的泛滥——当教师群体被道德绑架,被迫以德报怨时,举报者愈发有恃无恐,甚至将教师的高尚品格逼入困境。

好在这些年过去,我们终于出了一个胡霞。

胡霞,这位兼具人大法学博士的扎实根基与牛津犯罪中心访学者的国际视野的学者,今年正式加盟重庆工商大学,执掌《刑法》系列课程的教鞭。

事情是这样的。

一次刑法课上,胡霞老师注意到一名女生听课状态不佳。为引导其参与课堂思考,她特意选择上节课已讲解过的四个基础问题中最简单的“子公司与分公司的法律差异”进行提问。

然而,该生未能给出准确回答。胡霞老师敏锐察觉可能存在其他原因,遂于课后主动留该生沟通,班长亦在场见证。沟通中,该生情绪激动,言语间流露抵触,甚至以不当自称回应,致使沟通陷入僵局,双方关系一时紧张。

未曾料想,此事后续发酵超出预期。

该女生通过学校匿名平台“工商秘密”发布针对胡霞老师的负面言论,文中称其“上课刻薄”“魅男行为频出”“用教师身份压人”等,言辞带有主观情绪与片面解读。

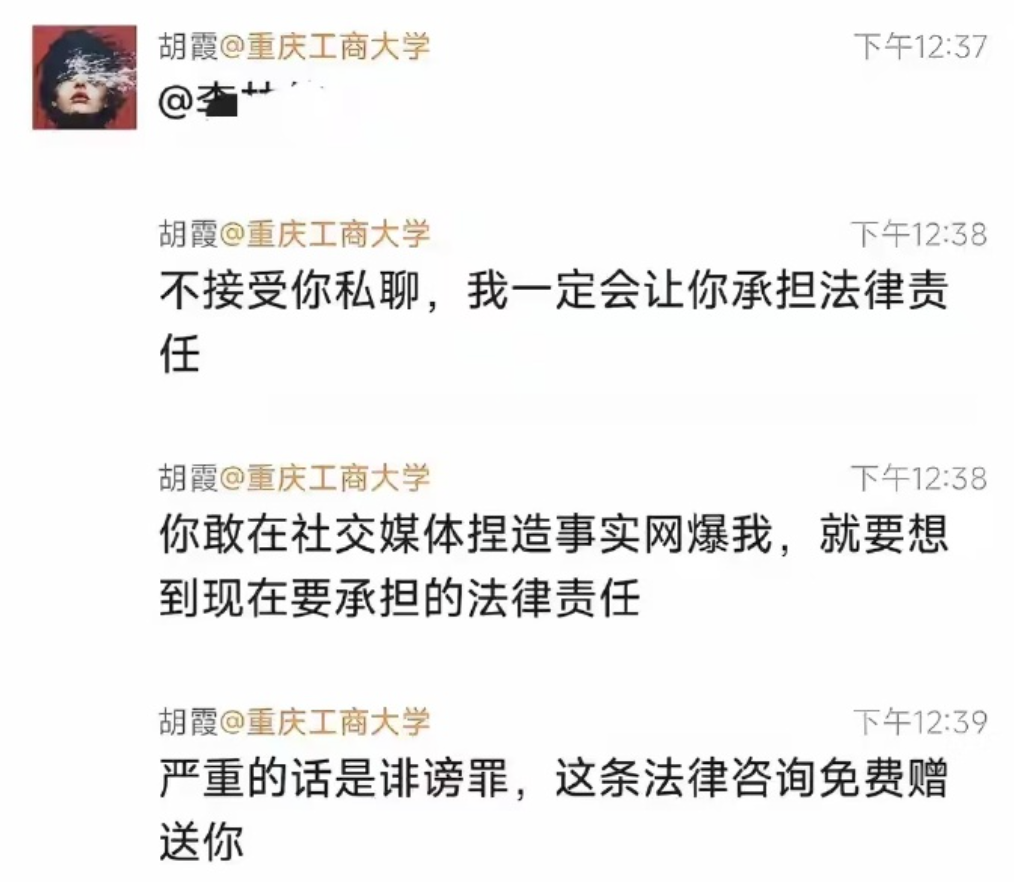

面对突如其来的匿名诋毁,胡霞老师并未选择沉默。她不惯着,立马进行还击,并全程公开反馈给该学生。

联系工商秘密网站后台,要求提供发言人的信息,保全证据。

直接指出该女生的姓名,告诉她网络不是法外之地,她已涉嫌诋毁和侵犯名誉罪。自己一定会起诉她,请她做好准备。

提醒她,自己不知道要承担的法律责任就去咨询律师。老师上课特别刻薄的证据是什么?魅男行为的证据是什么?把没礼貌当幽默的证据是什么?觉得自己是女强人的证据是什么?拿老师身份压人的证据是什么?每一句话都要有证据。

用自身行为教导她,老师上课八周怎么样,全班同学是证人,上课视频是物证。和该女生的沟通班长全程都在现场,都有人证,老师自己会对自己所有的行为负责。同时再次明确告诉该女生,要让她为自己的行为承担法律责任。

此次事件的本质,是某学生对教师教学行为产生误解后,以匿名方式宣泄个人情绪,误将教师职业的宽容与责任感视为可肆意攻击的“软肋”。

然而,胡霞老师以法治思维和专业素养直面挑战,其依法维权、以理服人的处理方式,不仅有效维护了自身合法权益,更彰显了教育者应有的担当与智慧。这一过程堪称对涉事学生及其他师生的“法治实践课”,其意义远超单一事件本身。

该女生终于慌了,她想要私聊解释原因,向胡老师表示道歉。

但胡霞教授不接受私聊,她说:“你敢在社交媒体捏造事实网暴老师,就要想到你要承担的法律责任。严重的话,就是诽谤罪,这条法律咨询免费送给你。”

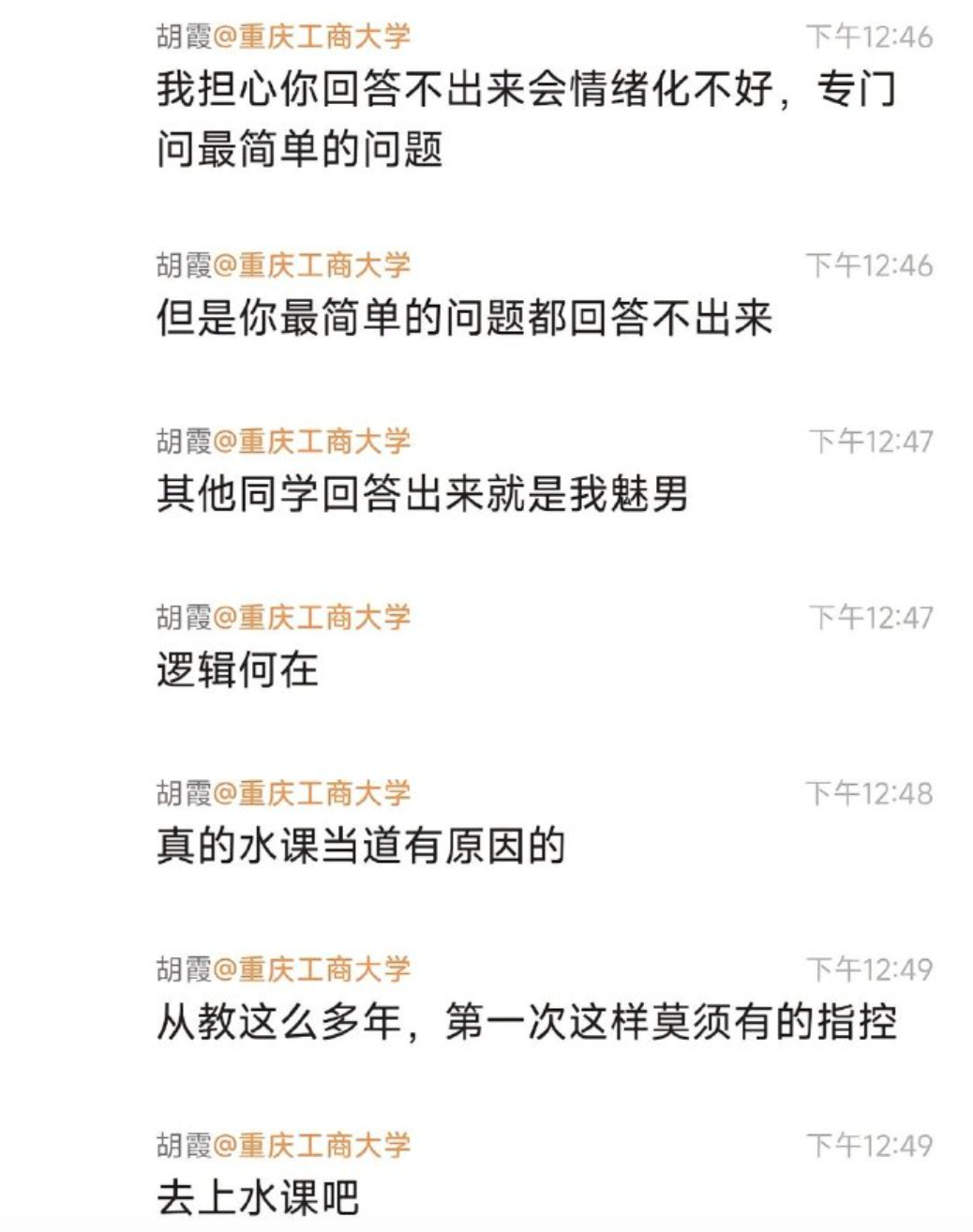

后来,胡霞教授说了这样一段话,大快人心,无比酸爽。

“你的道歉不接受。道歉这么容易,要法律干吗?如果诋毁用对不起就可以化解,那对受害者造成的伤害怎么化解?我已通知你们的学院和辅导员,我在出差,回去第一件事就是去南岸区法院起诉,等着应诉吧。

另外我提醒你,我不叫胡×,我叫胡霞,下次不要含沙射影,直接实名哈。这条案例我要给本科生和研究生好好讲讲,什么叫侵权,什么叫犯罪,之间的界限何在?昨天有同学还担心学到的知识无法落地,今天不就落地了吗?”

细究胡霞教授的言行特质,可见其鲜明而崇高的教育者品格。

她绝非刻薄,而是深植于法律人基因的精准与犀利——言辞如法槌般掷地有声,观点若法条般严谨明晰,这是法学学者恪守的职业本色;她亦非无礼,而是以尊重事实为最高礼仪——在真理面前,客观陈述与理性思辨本身就是最优雅的风度,这源于对法治精神的虔诚信仰;她的幽默感更非刻意修饰,而是智慧的自然流露——谈笑间化解疑难,论辩中闪耀机锋,恰似法律逻辑与人文情怀的完美交融。

作为接受过系统高等教育的学者,她始终以卓越修养砥砺人格,以职业操守捍卫尊严,这份对自身价值与使命的坚守,绝非“女强人”的标签所能定义,而是“大先生”风范的当代诠释——承先贤“经师人师”之志,传法治之道、授专业之业、解思想之惑。