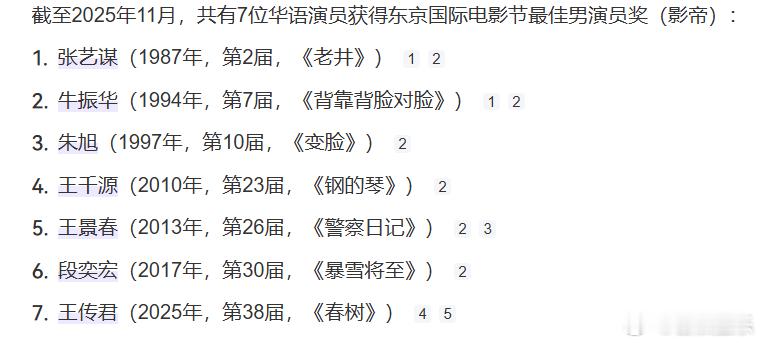

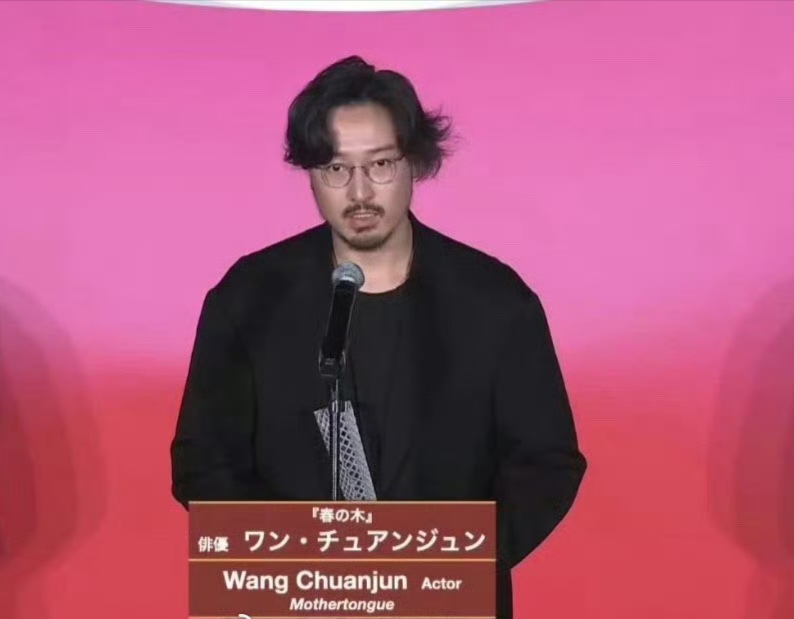

11月5日,第38届东京国际电影节颁奖典礼上,中国演员王传君凭借电影《春树》荣获最佳男演员奖,成为该电影节历史上第七位获此殊荣的华人男演员。然而这份荣誉还未被捂热,便在中文互联网掀起了一场关于资本操控、戏份轻重和奖项公正性的腥风血雨。

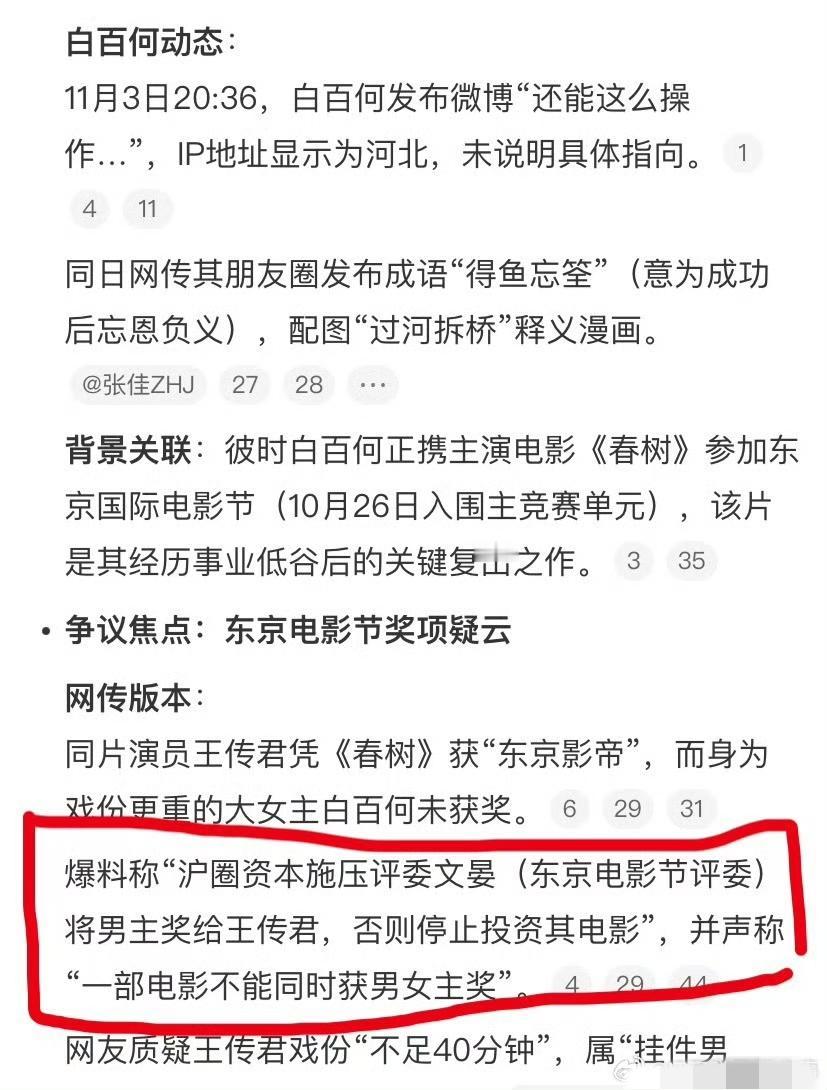

风波始于11月3日,当晚《春树》女主角白百何突然在微博发文“还能这么操作…”,并配以“捂眼、捂耳、捂嘴”的表情包。随后网友曝光其朋友圈内容,显示她发布了“得鱼忘筌”及“过河拆桥”的配图。这些含糊其辞的动态被广泛解读为对东京电影节奖项分配的公开质疑。值得注意的是,白百何发布微博时IP地址显示在河北,而此时她本应在日本参加电影节活动,网友推测她因不满奖项结果已提前回国。

随着舆论发酵,网络传言开始疯传。有爆料称“沪圈资本”施压本届东京电影节评委文晏,要求将最佳男演员奖授予王传君,否则将停止投资其未来电影项目。传言还声称东京电影节有“一部电影不能同时获得最佳男演员和最佳女演员奖”的潜规则,王传君获奖便意味着作为绝对主角的白百何失去了获奖机会。

争议焦点集中在戏份分配上。《春树》被普遍视为一部“大女主叙事”作品,白百何饰演的角色“春树”是绝对主角,承担了影片70%-80%的戏份,而王传君饰演的“王冬冬”戏份不足40分钟,甚至被指不如女配角刘丹。这一情况让王传君被网友调侃为“挂件男主”,也让不少人质疑评奖标准的公正性。

面对愈演愈烈的舆论风波,东京电影节方面的评奖机制和规则逐渐被厘清。事实上,东京电影节从未有“同一影片不能兼得男女演员奖”的规定,历史上确实存在同一影片包揽多个奖项的先例。电影节采用评审团制,本届5位评委分别来自不同国家和地区,评审结果需达成共识,地域资本难以操控全局。表演奖项的评选标准在于演员表演的“密度”而非“长度”,看重角色的复杂程度、演员赋予角色的灵魂和张力。

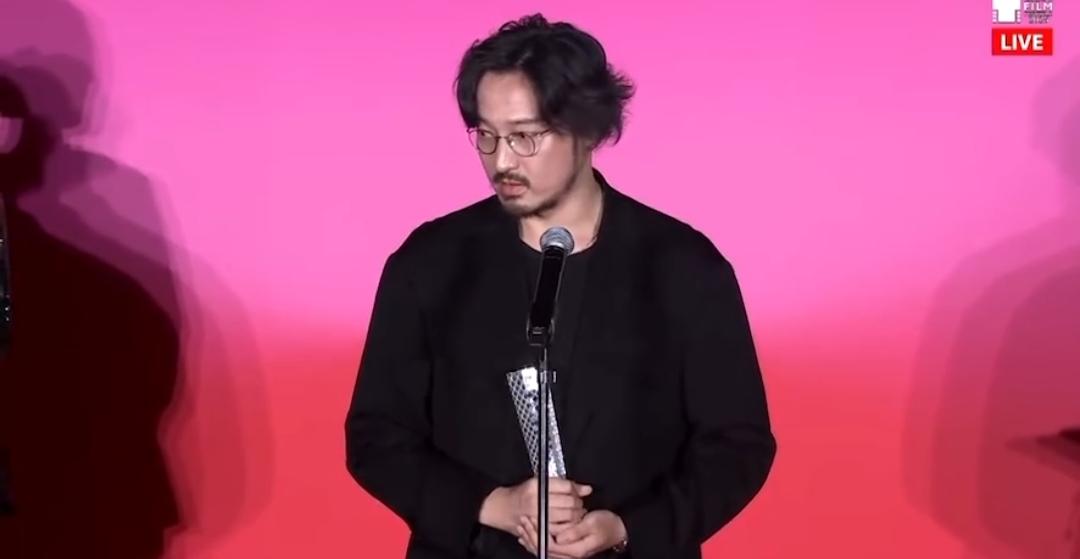

在颁奖典礼上,王传君手握奖杯,以一贯的谦逊姿态发表获奖感言:“我是一个‘配得感’很低的人,喜欢躲在团队的角落。我知道我还差得很远,没想到这么大的奖会落在我的身上。我觉得是白百何女士和刘丹女士她们高光的表现,照亮了在角落的我。”他还感谢了妻子齐溪和女儿,分享女儿曾说“爸爸你好酷”的温馨时刻,表示“那一刻我开始意识到我也成为别人的光了”。

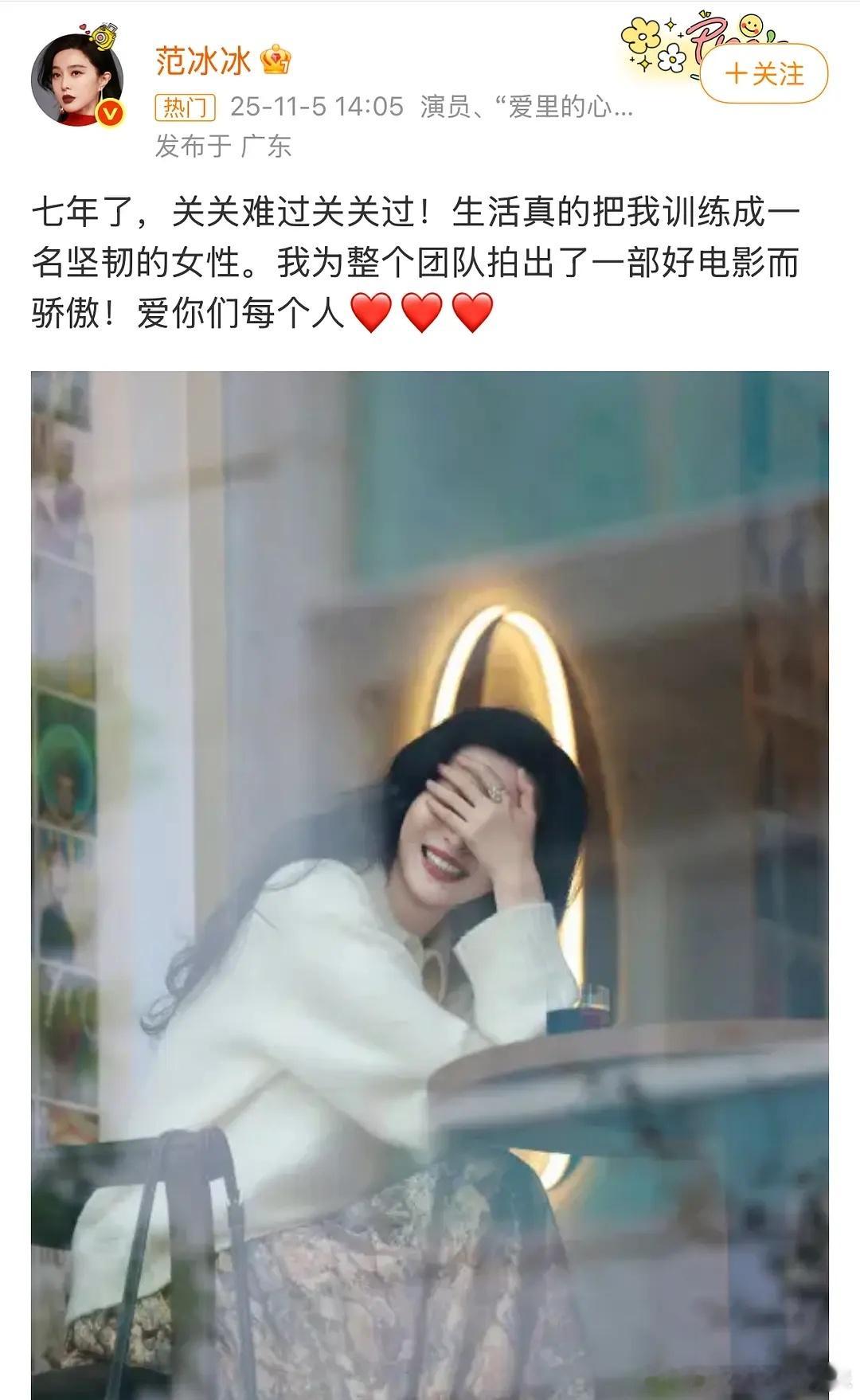

尽管王传君展现出低调谦逊的姿态,但争议并未平息。这场风波折射出公众对娱乐圈资源分配与奖项透明度的集体焦虑。一方面,支持白百何的观众认为她的隐喻式发声揭露了行业潜规则,符合其“敢言”人设;另一方面,王传君的支持者则肯定其从《爱情公寓》到《我不是药神》《孤注一掷》的演技蜕变,强调奖项应基于表演质量而非戏份时长。

这场围绕东京影帝的争议,已超越“谁该得奖”的范畴,演变为一场关于行业规则、资本权力与公众信任的博弈。在信息不完整时,保持开放心态,将期待留到电影上映之时,用自己的眼睛去评判表演的成色,或许是应对各种“阴谋论”的最佳方式。演员的终极价值仍在作品,演技厚度才是超越争议的终极砝码。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,请观众理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。