2018年10月28日,重庆万州长江二桥上,一辆公交车与一辆红色小轿车相撞后坠入江中,这场悲剧牵动了无数人的心,然而在事情真相大白前,却上演了一场轰轰烈烈的“舆论审判”。小轿车女司机邝某成了千夫所指的对象,媒体与网友众口一词地指责她穿高跟鞋、逆行导致事故。谁也没想到,当真相浮出水面,这场舆论风暴会如此讽刺地反转。

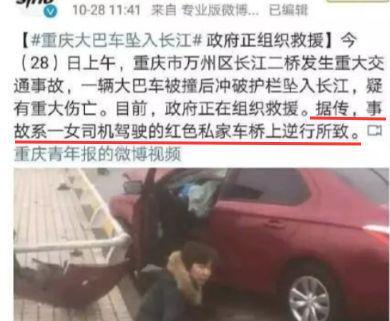

事故发生后,救援力量迅速集结,70多艘救援船只、专业打捞船和大型浮吊赶赴现场,展开24小时不间断搜救,与此同时,一场舆论风暴正在酝酿。11点15分,第一家媒体在微博发布公交坠江消息,随后,越来越多媒体加入报道行列,有媒体称从“万州区应急办”获得消息,断言是“小轿车女车主驾车逆行导致”。紧接着,更多媒体跟进,“女司机逆行”、“穿高跟鞋”等细节被大量渲染。比如“疑似女司机坐在路边,脚穿高跟鞋”,“重庆公交车坠江原因:女司机逆行!”,“私家车女车主邝某已被警方控制”等等等等,“疑似”这样的字眼竟也成了新闻。

可想而知,一时间女司机邝某成了全民公敌,网络空间充满了对她的指责和谩骂,有人骂她“不会开车就别害人”,有人直接称她为“杀人凶手”,愤怒的网友甚至人肉了她的家人,她的丈夫熊某也未能幸免。

当天下午5点46分,万州区公安分局发布官方通报:“经初步事故现场调查,系公交客车在行驶中突然越过中心实线,撞击对向正常行驶的小轿车后冲上路沿,撞断护栏,坠入江中。”这份通报彻底推翻了之前的全部指控,女司机邝某是受害者,而非肇事者。舆论顿时转向,曾经辱骂邝某的人,现在开始指责媒体,有人说:“重庆的公交车坠江了,难道媒体的公信力也要一起坠江吗?”有人呼吁:“媒体欠女司机一个道歉。”

但这远不是真相的全部。

10月31日晚,坠江公交车被打捞出水,车内黑匣子揭示了更惊人的真相:一名乘客刘某因错过下车地点与司机激烈争执,并动手殴打司机,导致车辆失控,车上的13名其他乘客,无一人在此过程中上前制止。舆论的矛头再次转向,从女司机到乘客刘某,再到沉默的13名乘客,每一次都伴随着汹涌的指责和谩骂。

在重庆公交坠江事件的报道中,一些媒体从业者受流量驱动,放弃了专业操守。正如官网所指出的,一些自媒体账户为赚取点击量,有意识地迎合受众刻板心理,突出新闻事件中的对立因素,造成戏剧化、惊悚化传播效果。而标签化思维同样左右了公众判断,很多人看到“女司机”这个标签,就本能地与“驾驶技术差”联系起来,看到“高跟鞋”,就联想到违规驾驶。事实上,邝某是一名有6年驾龄的司机,事发时正常行驶,却因刻板印象成了众矢之的。不止于此,从众心理更是加剧了这场网络狂欢,一开始人们一边倒地指责邝某;真相大白后,又一边倒地指责媒体和肇事乘客,最后又指责那13名沉默的乘客。每一次转向,都伴随着群体的激情,却缺乏独立的思考。

如今7年过去了,重庆公交坠江事件的教训依然深刻,对于媒体而言,速度不应超越真相。在社交媒体时代,“抢发头条”成了不少记者的潜意识,但事实证明,失去真实,新闻便失去生命,在复杂事件面前,媒体更需要保持冷静,让真相飞一会儿。对于公众而言,独立思考比激情呐喊更为可贵,贴标签的行为可以代替复杂的思考过程,在缺乏独立思考精神的舆论场里,标签传播会被很多人采用。它简单,直接,不需要真正动脑,但是网络环境,理性声音需要被放大。今天网络暴力的形态随着技术发展愈发复杂,从“有偿代骂”到煽动“饭圈”互撕,从“开盒”曝光隐私到AI伪造,网暴治理面临新的挑战。庆幸的是相关部门也已采取措施,中央网信办明确要求,对制作发布谣言,蹭炒社会热点事件或矩阵式发布传播违法和不良信息造成恶劣影响的“自媒体”,一律予以关闭。

重庆公交坠江事件不仅是一场交通事故,更是一面照妖镜,映照出网络时代的众生相,当女司机邝某被冤枉时,很少有人想到:假如自己是那位女司机,平白无故遭遇车祸,还要承受全网暴力和人肉搜索,会是怎样的心情?当那13名乘客被指责“事不关己高高挂起”时,也很少有人反思:假如自己在那辆公交车上,真的会挺身而出吗?在真相未明之前,克制判断或许比急于表态更为明智,在复杂事件面前,独立思考或许比随波逐流更为可贵。

如今回望重庆公交坠江事件,或许我们该记住的,不只是那个被冤枉的女司机,不只是那个与司机殴打的乘客,也不只是那些沉默的乘客,而是每一次舆论狂欢背后,那一个个被简化的人,被扭曲的真相,以及被伤害的公信力。唯有平台、法律与公众共同构筑防线,才能让“流量”回归工具属性,而非异化为撕裂社会的推手,当我们敲下的每句话,都可能是飞向自己的回旋镖。

评论列表