提到特殊儿童康复,感统训练始终是绕不开的话题。但是对于感统的评价却是呈现出两极分化的架势,有人认为:感统训练?那不就是体能课么~有人认为:感统训练好啊,“包治百病,药到病除”!

所谓感觉统合,是指身体将视觉、听觉、触觉等多种感官信息整合处理,再转化为协调行为的能力。特殊儿童常存在不同程度的感统失调,比如抗拒触碰、走路易摔倒、注意力难以集中等,而科学的感统训练确实能针对性改善这些问题。但是这种情况也给了不少家长一个虚假的信号:感统训练好像啥都能管。

是“助力器”而非“万能药”

在临床实践中,感统训练的价值主要体现在三方面:一是通过触觉刷、平衡木等教具刺激感官,帮助孩子建立对身体的掌控感;二是提升注意力与反应速度,为语言学习、社交互动打下基础;三是减少情绪问题,比如通过前庭训练缓解孩子的焦虑与刻板行为。

但必须明确的是,感统训练是综合康复体系的一部分,而非“根治”自闭症的良方。自闭症的康复需要语言治疗、社交技能训练、行为干预等多维度配合,单一依赖感统训练无法解决所有问题。

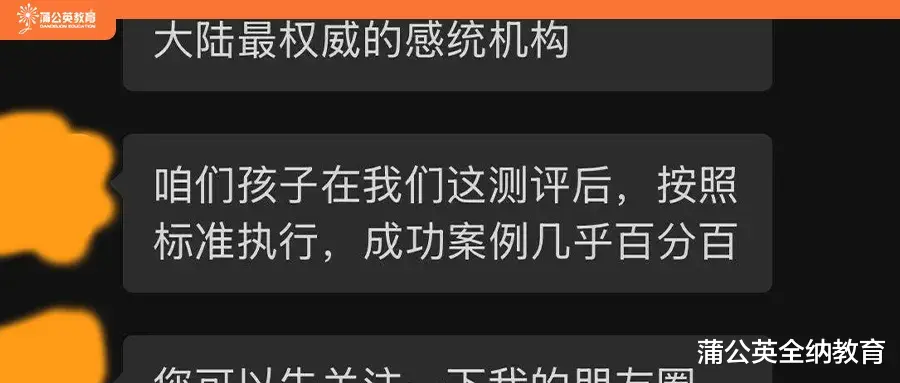

那些宣称“测评后按标准执行,成功案例几乎百分百”的说法,本质是对感统训练的过度神化。自闭症儿童的个体差异极大,同样的训练方案可能对A有效,对B却收效甚微,“百分百成功”违背了康复干预的基本规律。

感统训练的4个常见“坑”

1. 轻信“包治百病”的夸大宣传

这是最常见的陷阱。部分机构抓住家长“急于求成”的心理,用“3 个月见效”“彻底改善自闭症”等话术吸引报名,甚至展示虚假的“成功案例”。曾有家长为给孩子治病,花数万元报名“全能感统班”,结果训练半年后,孩子的核心社交障碍毫无改善。

避坑指南:选择机构前先核查资质,确认其是否具备残联认证的康复资质;要求查看真实案例的完整评估报告(非碎片化视频),并主动联系其他在训家长了解情况。记住:任何干预手段都没有“百分百成功率”。

2. 沉迷“高端教具”,忽视训练逻辑

有些机构摆满进口感统器械,收费高昂却缺乏科学的训练逻辑。比如不分孩子的失调类型,统一安排“跳蹦床+走平衡木+冲滑板”的流程,看似热闹,实则对个体需求的针对性不足。

图片来源:网络

避坑指南:重点关注机构的“评估-方案-追踪”体系。专业机构会先通过量表测评、行为观察等方式,确定孩子是前庭失调、触觉失调还是本体感失调,再定制个性化方案,而非单纯依赖教具“炫技”。

3. 重机构训练,轻家庭延伸

感统训练的效果很大程度上依赖日常巩固,但不少家长认为“花钱报班就够了”,忽视家庭场景的配合。比如机构训练孩子的手部精细动作,回家后却从不让孩子自己吃饭、穿衣服,导致训练效果难以延续。

避坑指南:要求机构提供可家庭操作的简易训练方法,比如用大米和豆子做“触觉寻宝”游戏,用废旧纸箱做“钻山洞”训练。每天花20-30分钟家庭练习,比单纯依赖每周1-2次的机构训练更有效。

4. 用感统替代核心能力干预

最危险的误区是:把感统训练当成自闭症康复的“全部”,忽视语言、社交等核心能力的干预。曾有家长让孩子连续两年只做感统训练,结果孩子的刻板行为有所减少,但依然不会主动与人交流,错过语言发展的关键期。

避坑指南:将感统训练作为“基础支撑”,同步搭配语言治疗(如ABA应用行为分析)、社交小组课等核心干预。好比盖房子,感统训练是“打地基”,但还需要“砌墙”“装修”“摆设家居”才能建成完整的“能力大厦”。

感统训练的正确打开方式

真正有效的感统训练,是“科学评估+个性化方案+家校配合+多维度整合”的立体式结合。它能帮特殊儿童更好地适应环境、提升身体协调能力,但无法替代其他干预手段,更不存在“百分百成功”的神话。

作为家长,面对纷繁复杂的康复信息,保持清醒的判断至关重要:不盲目神化某一种方法,不轻信夸大宣传,选择资质齐全、注重个体差异的机构,同时积极参与家庭训练,才能让感统训练真正成为孩子康复路上的“助力器”,而非“绊脚石”。