北宋,那个经济繁荣、文化昌盛的时代,在军事上却似乎总有着难以言说的隐痛。其中,与西夏之间长达百余年的纠葛,便是这段军事历史中浓墨重彩的一笔。从宋仁宗时期李元昊称帝建国开始,宋夏之间的战火便熊熊燃起,此后历经多代帝王,双方你来我往,战争断断续续,却始终未能分出胜负。

三川口之战、好水川之战、定川寨之战,北宋在这三场战役中接连惨败,损兵折将,颜面尽失 。宋仁宗本想着凭借北宋的强大国力,一举荡平西夏,让这个敢于称帝的 “蕞尔小国” 重新俯首称臣,可现实却给了他沉重的一击。这三场败仗,就像三把利刃,刺得北宋朝廷鲜血淋漓,也刺碎了他们迅速解决西夏问题的美梦。

到了宋神宗时期,这位年轻的皇帝怀揣着壮志雄心,渴望通过变法来增强国力,改变北宋在军事上的颓势,进而一举消灭西夏。他任用王安石进行变法,推行了一系列改革措施,从青苗法到农田水利法,从方田均税法到保甲法,每一项举措都寄托着他的期望。元丰四年(1081 年),宋神宗觉得时机已到,发动了 “五路伐夏” 之战,想要毕其功于一役。可结果呢?后勤补给跟不上,各路大军之间缺乏协调,最终功亏一篑,北宋再次铩羽而归。

此后,宋夏之间依旧是战争与和平交替上演。北宋多次试图对西夏发动进攻,西夏也时不时侵扰北宋边境,双方互有胜负,陷入了一种胶着的状态。一直到北宋灭亡,西夏都像一根扎在北宋西北边境的刺,拔不出来,又疼得厉害。这不禁让人疑惑,北宋,这个在经济、文化等诸多方面都高度发达的王朝,为何就是灭不掉西夏这个相对弱小的政权呢?

实力悬殊,北宋优势几何?从国力对比来看,北宋占据着绝对的优势。北宋的经济繁荣程度堪称古代封建王朝的巅峰,商业发达,城市兴起,《清明上河图》所描绘的繁华景象便是北宋经济的一个缩影。据统计,北宋的 GDP 在当时世界上的占比超过 20% ,发达的商业贸易、先进的农业生产技术以及高度发展的手工业,让北宋的财政收入相当可观,每年的财政收入最高可达一亿六千万贯。

反观西夏,地处西北,自然环境相对恶劣,多荒漠、戈壁,农业发展受限,经济主要依赖畜牧业和少量的农业。虽然西夏也有一些商业活动,但与北宋相比,简直是天壤之别。西夏的财政收入每年大约只有北宋的几十分之一,经济实力悬殊巨大。

在人口方面,北宋同样占据着压倒性优势。北宋人口最多时达到了 1.26 亿,庞大的人口基数为北宋提供了充足的兵源和劳动力。而西夏人口最多时不过 300 万左右,在人力资源上与北宋有着巨大的差距。

再看疆域,北宋疆域面积约 280 万平方公里,涵盖了中原的富庶之地,地形以平原为主,交通便利,有利于军队的调动和物资的运输。西夏疆域面积约 80 万平方公里,主要位于今天的宁夏、甘肃、陕西北部以及内蒙古西部等地,地形复杂,多山地、沙漠和戈壁,这给北宋的军事行动带来了很大的阻碍。

西夏虽然在经济、人口和疆域等方面与北宋存在巨大差距,但它也有着自己独特的优势,这些优势让它在与北宋的对抗中能够屹立不倒。西夏实行全民皆兵的军事体制,这一制度使得西夏能够迅速动员起大量的兵力。在西夏,男子从 15 岁成丁开始,一直到 60 岁,都要服兵役 。平日里,他们从事农业生产或畜牧业,一旦战争爆发,便立即放下手中的农活或牧鞭,拿起武器,奔赴战场。这种全民皆兵的制度,让西夏在战时能够迅速集结起一支庞大的军队,据记载,西夏最多时能够动员的兵力达到了 50 万左右。这对于人口相对较少的西夏来说,无疑是一股不容小觑的军事力量。

(二)骑兵优势与战术灵活党项人作为西夏的主体民族,自幼便生活在马背上,骑射技艺精湛。西夏的骑兵更是其军队的精锐力量,其中最著名的当属 “铁鹞子” 骑兵。这些骑兵人马皆披重甲,行动迅速,冲击力极强,在战场上常常能够给敌人造成巨大的杀伤。他们就像一把把锋利的尖刀,能够迅速撕开敌人的防线。在作战时,“铁鹞子” 骑兵往往采用集团冲锋的战术,以排山倒海之势冲向敌人,让敌人难以抵挡。

除了骑兵优势,西夏的战术也十分灵活多变。他们深知自己在兵力和装备上与北宋相比并不占优势,因此常常采用诱敌深入、伏击等战术。在好水川之战中,李元昊就巧妙地运用了诱敌深入的战术。他先派少量部队佯装败退,引诱宋军追击,将宋军引入了好水川的包围圈。宋军在追击过程中,丝毫没有察觉到危险的临近,当他们进入包围圈后,西夏伏兵四起,宋军顿时陷入了绝境。李元昊还在战场上设置了许多伏兵和陷阱,让宋军防不胜防。他命人在道路两旁的草丛中埋伏下大量弓箭手,当宋军经过时,万箭齐发,宋军死伤惨重。西夏军队还善于利用地形,他们熟悉西北的山川地理,常常在险要之地设伏,给宋军以沉重打击。

(三)先进军工与坚韧抵抗西夏的冶铁技术相当先进,这为其兵器制造提供了坚实的基础。西夏制造的兵器精良,其中以夏国剑最为有名。夏国剑锋利无比,在当时被誉为 “天下第一剑”,连北宋的皇帝和贵族都以拥有一把夏国剑为荣。宋钦宗就曾随身佩带夏国剑,可见其珍贵程度。西夏的铠甲制造技术也十分高超,他们制造的冷锻甲,质地坚硬,能够有效地抵御敌人的攻击。这种铠甲采用了特殊的冷锻工艺,使得铠甲的强度和韧性都得到了极大的提升。在战场上,身穿冷锻甲的西夏士兵,就像一个个坚不可摧的堡垒,让敌人难以攻破。

西夏士兵作战顽强,有着强烈的战斗意志。他们深知自己的国家处于强敌环伺的境地,为了保卫家园,他们不惜付出一切代价。在面对北宋的进攻时,西夏士兵往往能够凭借着顽强的抵抗精神,坚守城池,让北宋军队难以攻克。他们会利用地形优势,构筑坚固的防线,与北宋军队展开殊死搏斗。在一些关键战役中,西夏士兵甚至会战斗到最后一人,绝不退缩。这种坚韧不拔的抵抗精神,让北宋军队在进攻西夏时遭遇了重重困难。

北宋:自身困境与战略失误(一)重文轻武的国策之殇北宋自建国之初,便吸取了唐末五代以来藩镇割据、武将拥兵自重的教训,实行了重文轻武的国策 。这一政策在一定程度上确实有效地防止了内部军事政变的发生,维护了政权的稳定,但也带来了一系列严重的问题,对北宋的军事发展产生了极大的负面影响。

在重文轻武的政策下,文官在政治舞台上占据了主导地位,武将的地位则被大幅削弱。军队的指挥权常常被不懂军事的文官所掌控,他们往往纸上谈兵,缺乏实际的军事经验和战略眼光。在宋夏战争中,许多文官担任军事统帅,他们不了解战场的实际情况,却盲目地指挥作战,导致了许多决策失误。在好水川之战中,时任陕西经略安抚副使的韩琦,他虽然主张主动进攻西夏,但在具体的作战指挥上却存在着严重的问题。他没有充分考虑到西夏军队的作战特点和地形因素,盲目地命令宋军追击,最终导致宋军陷入了西夏的包围圈,惨遭大败。

北宋还实行了 “更戍法”,频繁调动军队,使得兵将分离,“兵无常帅,帅无常师”。士兵和将领之间缺乏默契和信任,在战场上难以形成有效的战斗力。每次作战时,将领对士兵的特点和能力不了解,士兵对将领的指挥风格也不熟悉,这就大大降低了军队的作战效率。在与西夏的战争中,宋军常常因为兵将之间的配合不畅而失利。

(二)军事战略的摇摆不定北宋对西夏的军事战略始终摇摆不定,在进攻和防守之间犹豫不决。这种战略上的不稳定性,使得北宋错过了许多消灭西夏的机会。在宋夏战争初期,北宋朝廷内部对于如何应对西夏存在着两种截然不同的观点。一种观点主张主动进攻,认为凭借北宋的强大国力,足以一举荡平西夏;另一种观点则主张防守,认为西夏地处偏远,地形复杂,进攻难度较大,且容易陷入持久战,对北宋不利。这两种观点各执一词,导致北宋的决策层在制定战略时犹豫不决,难以形成统一的意见。

宋仁宗时期,面对西夏的挑衅,北宋朝廷先是决定采取进攻策略,发动了多次对夏战争。但由于准备不足、指挥不力等原因,这些战争大多以失败告终。此后,北宋又转而采取防守策略,修筑了大量的堡垒和防线,试图通过防御来抵御西夏的进攻。这种战略上的频繁转变,不仅耗费了北宋大量的人力、物力和财力,还使得北宋的军队士气低落,战斗力下降。

(三)后勤补给的艰难险阻北宋进攻西夏时,面临着极其艰难的后勤补给问题。西夏地处西北,自然环境恶劣,多荒漠、戈壁,交通不便。北宋的军队要想进攻西夏,必须穿越漫长的沙漠和山地,这给后勤补给带来了极大的困难。在元丰四年的 “五路伐夏” 之战中,宋军由于后勤补给线过长,粮草供应不足,导致许多士兵饿死、冻死在途中。而且,西夏军队还经常袭击北宋的后勤补给线,使得北宋的后勤运输更加艰难。

为了解决后勤补给问题,北宋采取了屯田、运输等多种措施,但效果都不理想。屯田受到自然环境和战争的影响,产量有限;运输则面临着路途遥远、道路艰险等问题,成本极高。后勤补给的困难,严重制约了北宋的军事行动,使得北宋难以对西夏发动大规模的进攻,即使发动了进攻,也难以持久。

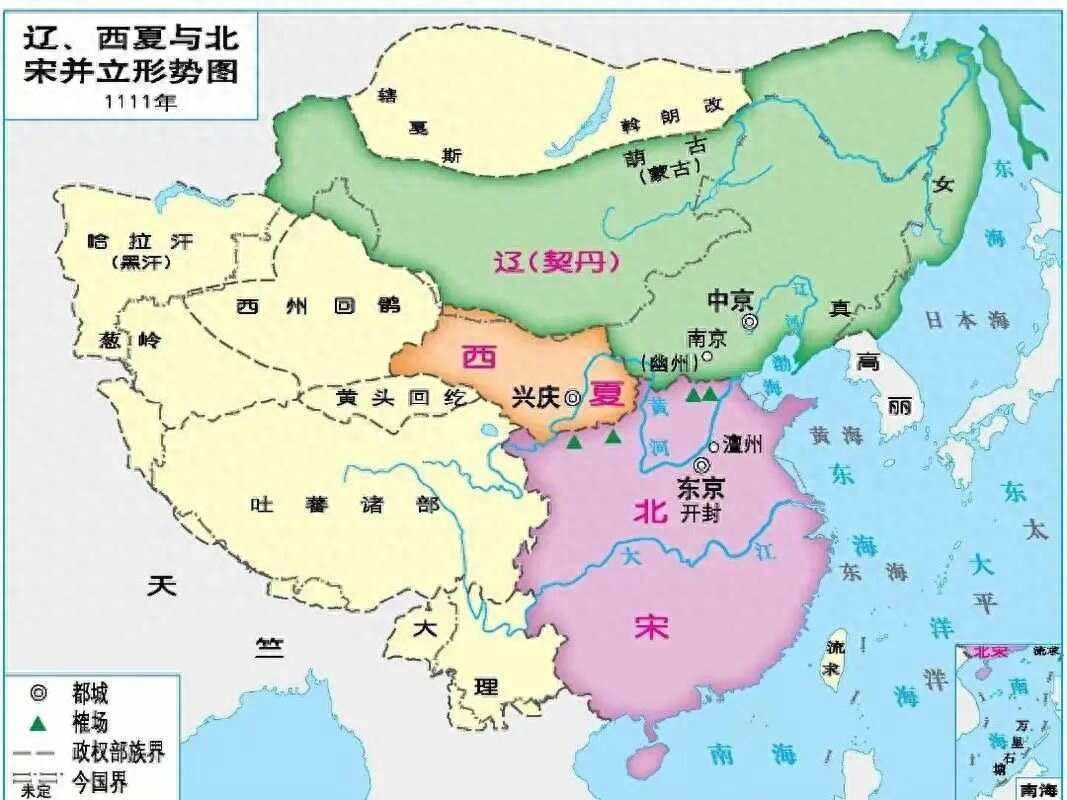

外部制衡:辽的干涉与影响在宋夏长达百余年的纷争背后,还有一个重要的外部因素不容忽视,那就是辽的干涉与影响。辽作为北宋时期北方的强大政权,其战略布局对宋夏关系产生了深远的影响 。

辽从自身利益出发,一直将西夏视为制衡北宋的重要棋子。在辽看来,保持宋夏之间的对立和冲突,能够让北宋在西北边境耗费大量的人力、物力和财力,从而削弱北宋对辽的军事压力,使辽在与北宋的对峙中占据更有利的地位。因此,每当宋夏战争进入关键时刻,尤其是当西夏面临困境时,辽总会出面干涉,迫使北宋不得不重新审视自己的战略决策。

在宋夏第一次战争中,北宋接连遭受惨败,宋仁宗本打算加大兵力投入,对西夏进行大规模的反击。然而,辽兴宗却在此时趁机对北宋进行军事威胁,陈兵宋辽边境,要求北宋割让关南十县之地 。北宋为了避免两线作战,不得不与辽进行谈判,最终答应增加对辽的岁币,每年向辽增输银 10 万两、绢 10 万匹 。这一事件使得北宋在宋夏战争中的战略部署受到了极大的干扰,不得不暂时放弃对西夏的大规模进攻计划。

此后,在宋夏战争的过程中,辽多次出面干涉。当西夏在战争中处于劣势时,辽会通过外交手段向北宋施压,要求北宋停止对西夏的进攻;当西夏与北宋议和时,辽又会从中作梗,试图破坏宋夏之间的和平协议,以维持宋夏之间的紧张局势。在元丰四年的 “五路伐夏” 之战中,西夏虽然在战场上取得了一定的胜利,但也付出了惨重的代价,国内局势动荡不安。此时,辽道宗应西夏之请,派遣使者前往北宋,要求北宋停止对西夏的进攻,并归还所占领的西夏领土。北宋在辽的压力下,不得不放缓了对西夏的进攻步伐,使得西夏得以喘息之机。

辽还通过与西夏联姻、册封等方式,加强与西夏的政治联系,进一步巩固西夏作为其制衡北宋的战略地位。辽兴宗将宗室女兴平公主嫁给李元昊,李元昊称帝后,辽又册封他为夏国王 。这种政治联姻和册封关系,使得西夏在一定程度上受到辽的控制和影响,同时也让辽在干涉宋夏关系时更有底气。

北宋与西夏之间长达百余年的战争,最终以北宋的未能灭夏而告终。这场旷日持久的战争,给双方都带来了巨大的损失,也深刻地影响了当时的政治、经济和社会格局。

从北宋自身来看,重文轻武的国策虽然在一定程度上维护了内部的稳定,但却严重削弱了军队的战斗力,使得北宋在军事上难以取得决定性的胜利。军事战略的摇摆不定,让北宋错失了许多消灭西夏的良机,也让西夏有了喘息和发展的机会。后勤补给的艰难险阻,更是成为了北宋进攻西夏的一大瓶颈,限制了北宋的军事行动。

西夏凭借着全民皆兵的军事体制、骑兵优势与灵活战术以及先进的军工技术和顽强的抵抗精神,在与北宋的对抗中顽强地坚守了下来。同时,辽的干涉与制衡,也使得北宋在对夏战争中面临着巨大的外部压力,难以全力以赴。

北宋未能灭夏的历史,给我们留下了深刻的教训。它告诉我们,一个国家的军事力量,不仅仅取决于经济实力和人口数量,还与军事制度、战略决策、军队素质等因素密切相关。在处理国际关系时,要充分考虑到各种外部因素的影响,制定出合理的战略和政策。

这段历史也让我们看到了古代战争的复杂性和残酷性,以及不同民族和政权之间的冲突与融合。它是中国历史长河中的一段重要篇章,值得我们深入研究和思考。